| 能登・七尾城跡へ |  |

2013/5/4 |

北村さんちの遺跡めぐり

能登・七尾城跡へ 2013/5/4

ゴールデンウイークは、ノトキリシマツツジが見ごろとニュースで聞き、能登に出発。

国史跡となっている七尾城跡も見学しよう。

七尾は、5年前に亡くなった実家の父の出身地で、七尾城跡は、ちょっとした縁があるところだ。

まず中能登町の小田中古墳群にいく。

|

小田中古墳群 |

中能登町(旧鹿島町)小田中

|

11年ぶりに行ったら、古墳の中の木が整理され、墳丘が見えるようになっていた!

小田中古墳群のページ

小田中親王塚古墳

崇神天皇皇子・大入杵命(オオイリキノミコト)の陵墓として宮内庁が管理している。

| 小田中親王塚古墳は 全長72mの帆立貝形古墳。 後円部径64m・高さ15m。 銅鏡(三角縁神獣鏡)や玉類、腕輪形石製品などが出土している。 4世紀中頃の築造と推定されている。 |

|

小田中親王塚古墳全景 北西から |

小田中親王塚古墳周壕 |

小田中親王塚古墳 裾から墳丘を見上げる |

小田中親王塚古墳 墳丘上の葺石 |

小田中亀塚古墳

親王塚古墳から、旧街道の道をはさんで、すぐ北にある。親王塚古墳と共に、陵墓附属地として、宮内庁が管理している。

| 小田中亀塚古墳は 全長72mの前方後方墳 かつては全長61mと思われていた。 墳丘の大部分が、宮内庁治定範囲となっているが、後方部南裾・東裾・前方部西北隅は範囲外となっているので、 本来の墳丘より小さく思われていたようだ。 親王塚より新しいという説と、先につくられているという説とがあるが・・・・・。 |

|

小田中亀塚古墳 親王塚古墳側(南)から見る 左が前方部 右が後方部 |

小田中亀塚古墳 前方部より後方部を見る |

小田中亀塚古墳 後方部裾から後方部を見上げる。 横長の後方部のようだ。 |

小田中亀塚古墳 後方部脇から前方部を見る |

『平家物語』(巻第七)の中で、「木曽殿は志保の山打ちこえて能登の新王の塚の前に陣をとる」と書かれていて、

昔から「親王塚」と呼ばれていたと考えられている。

明治8年(1875)、能登国造の祖、崇神天皇皇子大入杵命墓として陵墓に指定され、宮内庁が管理していると共に

1958(昭和33)年に町指定史跡になった。 中能登町の地図

![]()

中能登町内で、ノトキリシマ(ツツジ)の有名な円光寺(中能登町井田)に行く。

あらら・・・・ まだ咲いていない。

中能登町円光寺のノトキリシマ

この木だけ、少し咲いている。

他の木は、まだまだ・・・・。

ニュースでは、見ごろだと言っているけれど、本当は、まだ早すぎるのだそうな・・・・・。

でもほかの花はきれいだった!

中能登町円光寺 ヤマブキ 右奥に続く道は、不動滝参道 |

中能登町円光寺 みつまた(赤色)園芸品種 |

見に行った1週間後、円光寺のノトキリシマが、そろそろ見ごろだというニュースが新聞に掲載された。

町名勝 |

不動の滝 |

中能登町(旧鹿島町)井田 |

円光寺から山あいに入ったところにある。昭和33年に町の名勝として指定されている。

| 不動滝は、約1300年前に、白山を開山した泰澄大師が開いたと伝えられている。 元来は熊野滝と呼ばれたが、滝の近くに不動尊が祀られていたことから不動滝とも呼ばれ、 かつては石動山修験者の荒行の場として栄えた。 毎年7月5日には滝開きの祭が行われている。 滝の高さは、約20m (説明板から) |

||

不動滝その1 |

不動滝その2 |

滝つぼそぱに安置されている不動尊 |

北陸不動霊場 第十一番 不動堂 滝の手前にある。 |

「知恵の水」もあるが、 説明板が黒ずんでいて読めない・・・ |

|

このほか、

「南無不動明王」と唱えて3度振ると、前途の苦厄がはらい除けられて、体を守るという「厄除け錫杖」も置かれている。

さっそくこの杖を振ってきたから、厄払いができたはずだ。

山菜のミズブキ(カタハ)がたくさんはえているので、少し採ってきて、家に帰って茹でて、酢味噌で美味しく頂いた。

|

七尾城跡 |

七尾市古府町・古屋敷町・竹町入会地字大塚

|

何といっても、頂上付近まで、車で登れるのがいい。

まず、七尾城跡の奥の展望台まで行く。展望台にも駐車場がある。

展望台からの眺め

七尾湾と能登島が見える。

この展望台は標高約380m。

七尾城跡本丸は、標高約300m。

展望台のベンチでお弁当を食べ、本丸駐車場へ引き返す。

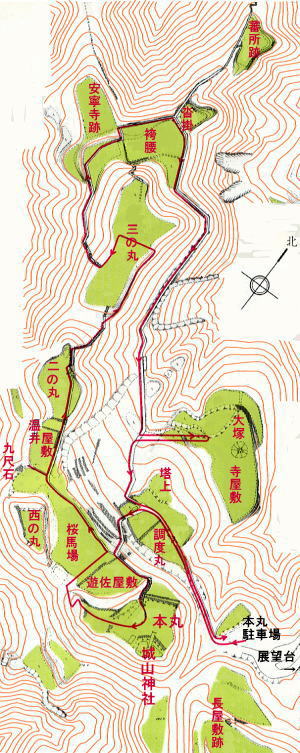

七尾城中心部散策コース (パンフから作成)

本丸駐車場→(約8分)→本丸→(約10分)→二の丸

→(約8分)→三の丸→(約20分)→本丸駐車場

所要時間約50分のコース

室町時代能登国の守護であった畠山氏が、歴代居城とした規模雄大な山城である。

石動山脈の北端、七尾湾が一望できる標高約300mの山頂部を削平して本丸を置き、

これを中心として急峻複雑な地形を巧みに利用し、

北側の山麓までのびる尾根一帯を造成して、曲輪(クルワ・屋敷地)を多数築いている。

こうした、曲輪が築かれている尾根が七つ(筋)あることが、

七尾の地名の由来と言われている。

応永15年(1408)、畠山満慶(ミツノリ)が、能登を治めることになって以後、

満慶から義隆(ヨシタカ)まで11代、七尾城が落城する天正5年(1577)までの

169年間にわたり、能登国の中心だった。

その後、幸いにも自然災害や開発等の厄にもあわず、

各尾根上の郭跡や石垣は良く保存され、

わが国中世における山岳城郭史上優れた遺跡として、

昭和9年12月28日に国の史跡に指定された。

天正5年(1577)9月上杉謙信がこの城を囲んだ際、

折からの月明かりに感嘆して詠じたと伝えられる漢詩

霜満軍営秋気清 数行過雁月三更

越山併得能州景 遮莫家郷懐遠征

が広く世に賞賛されたことも、本城の名を高めている。

山上の山城と山下の城下が一体となる北陸を描き、

画聖とうたわれた長谷川等伯は、

天文8年(1539)に京風の畠山文化が開花する七尾に生まれ、

その才能を育んでいる。

(現地説明板とパンフレットから)

本丸駐車場に駐車、七尾城中心部散策コースをたどる。

調度丸跡 弓矢などの武具(調度)をととのえた場所。 多数の出土品が、ここで発見されている。 |

|

調度丸より桜馬場に向かう階段と石垣 |

|

遊佐屋敷跡の石垣 守護代の地位にあった遊佐氏の屋敷跡と 伝えられている |

|

||||

本丸跡にある「七尾城跡」石碑 |

|

本丸跡への階段 |

|

遊佐屋敷跡 左奥は本丸跡への階段に続く |

|

||||

本丸にある城山神社 「七尾城跡」石碑のそばにある。 |

|

桜馬場よりみる本丸跡入り口の土塁と石垣 |

|

桜馬場跡 この曲輪は、東西45m、南北25mで、 軍馬の調練を行った馬場などといわれている。 |

|

||||

二の丸跡 ここにも、七尾城跡の大きな説明板がある。 |

|

温井屋敷跡 |

|

九尺石 城の鎮護のかなめ石。 石の大きさにちなんでこの名がある。 |

| 二の丸は七尾城の中心部に位置し、 本丸に次ぐ第二の拠点であり、尾根の分岐点に築かれ、周囲をたくさんの曲輪が取り巻いている。 尾根を大規模に造成し、南側斜面に石垣を2段積み上げているが、 このような造成段による曲輪を計画的に多数連ねていることが七尾城の特徴で、 その規模と構造は、国内でも屈指とみられている。 (二の丸にある説明板から) |

||||

|

||||

三の丸跡 南北110m、東西25mを測り、 曲輪の中で最大規模を誇る。 南側の二の丸とは、深い「堀切り」で仕切られ、 本丸を中心とした主郭とは 別の曲輪群を構成する。 |

|

安寧寺跡 畠山氏の墓碑や 七尾城攻防戦で戦死した武士たちの 慰霊碑などがある。 駐車場まで530mの案内がある。 |

|

寺屋敷跡の大塚(なんなのだろうか?) 寺屋敷は、 この先代々の墓守を兼ねた僧兵が居住した地。 大塚の説明はない。 |

本丸から二の丸、三の丸と山を下り、安寧寺跡の辺りが標高が低く、また本丸近くの駐車場まで上るコースは、

写真を撮りながら、ゆっくり歩いて、約一時間だった。

二代畠山義忠公の御歌碑

駐車場そばにある

「野も山もみなうづもるる

雪の中にしるしばかりの杉の村立」

天正5年(1577)、上杉謙信が七尾城を陥落させ畠山氏が滅亡してから、4年後の天正9年(1581)、

前田利家が、織田信長より能登国を与えられて、七尾城に入城するが、

翌年、この地から北にある所口の小丸山に新たな城を築き、この七尾城は完全に廃城となる。

![]()

天正5年(1577)9月上杉謙信がこの城を囲んだ際に詠じたと伝えられる漢詩

霜満軍営秋気清 数行過雁月三更

越山併得能州景 遮莫家郷懐遠征

について調べてみました。

「全日本漢詩連盟」のホームページがあり、この漢詩についての解説が掲載されていました。

| 上杉謙信が詠った漢詩 九月十三夜、陣中作 上杉謙信

霜は陣営を白く蔽い、秋の気は清すがしい。 空には雁の列が鳴き渡り、真夜中の月が冴えざえと照らしている。 越後と越中の山々に、 今、能登の景色も併せて眺めることができた。 故郷にいる家族たちが、遠征のこの身を案じていようと、 それはどうでもよい。 天正5年(1577年)の9月13日(陰暦)の夜、能登の七尾城を攻め落とし、意気揚々と詠ったもの。 謙信には、この詩一首しか伝わらないが、この詩を見るかぎり、なかなかの作り手と見える。 今の新潟から富山、石川と領土に収めて、稚気満々、「家族どもが気遣っていようが、 なお、晩秋9月の十三夜の明月(名月は和語)を賞でるのは、わが国独自に創めた風習である。 わが国の湿気の多い気候では、晩秋九月の月の方がよりくっきりと仰がれるという発見であろう。 |

とても天気がよく、七尾城跡に訪れる人も多く、気持ちのいいハイキングを楽しむことができた。

![]()

七尾に来たら、国分尼塚に行くことにしている。 国分尼塚古墳群のページ

国分尼塚古墳群の今

特徴のある木の後ろに古墳があるはず・・・・・

最初に来た時は、手前の草むらは畑だった・・・・。

現在は、耕作放棄地となって、古墳も竹林となる。

ワラビを摘み、家に帰って茹でて、酢味噌やみそ漬けで美味しく頂いた。

![]()

おわり