北村さんちの遺跡めぐり

2022/10/1

![]()

| 金沢市 観法寺墳墓群 現地説明会参加報告 |

|

撮影日2022/9/23 |

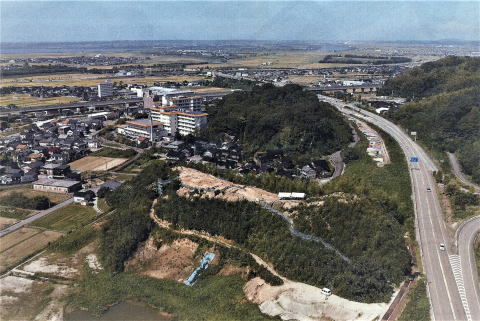

発掘現場は、写真中央のテントが二つ並ぶ尾根部分 (現説資料から) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 尾根の下側(南裾)のブルーシートの部分には、以前の調査で窯跡が発見されている。 尾根の北東側斜面下には、 古墳時代後期の横穴墓1基(観法寺ジンヤマ横穴)が確認されている。 さらに本遺跡の谷を挟んで北側の尾根には、 古墳時代前期の観法寺古墳群A支群があった。(2000年に現説) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 観法寺墳墓群(複合遺跡)は 東部環状道路の観法寺PA西側の尾根に位置している。 昨年から2ヶ年にわたって発掘調査を行っていて、 弥生時代後期の円筒土坑、中世〜近世の墓、 弥生時代後期〜終末期の墳丘墓7基とその間に竪穴建物が重複して検出された。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

観法寺墳墓群 全体図 (現説資料から) 墳丘墓データ

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

左半分を拡大 |

| 観法寺墳墓群1号墓 | 弥生時代 |

| 5基の埋葬施設が確認されていて、第1主体部では重複して埋葬施設がつくられている。 第1主体部の木棺部分から鉄刀が出土。  1号墓 主体部配置図 (現説資料から) |

|

1号墓全体 見学者が多くて写真が撮れない |

|

1号墓第1主体部と鉄刀出土 |

1号墓第2主体部 |

1号墓第3主体部 その奥に第4主体部 |

1号墓第5主体部 左上は円筒土坑 |

| 2号墓〜6号墓は昨年度の調査 | 弥生時代 |

2号墓と周溝 |

左に3号墳 その右奥4〜6号墳 2号墓の西側に、3号墓から6号墓が続く |

4号墳 その奥5・6号墳 |

5・6号墳 |

竪穴建物の東側には、7号墓があり、現在調査中。

| 7号墓墳 最高所にあり、一番大きな墳丘に見える |

|

西から見る |

東から見る |

坂道途中から見上げる |

|

| 竪穴建物 | 弥生時代 |

| 7×5.8mの隅丸長方形の建物 ほぼ同じ場所で建て替えられている。4本柱の建物、炉跡も検出している 竪穴建物の壁際をめぐる溝からは、鉄製品や弥生時代後期の土器が出土。 |

|

竪穴建物跡 |

|

| 円筒土坑 | 弥生時代 |

| 径2m・深さ1.7mのもの2基、径2m・深さ2m強のもの1基 墳丘墓の北斜面で確認された。弥生時代後期の土器が出土。 |

|

1基以外は、埋め戻されている |

大きな穴 |

| 奈良・平安時代 小さな穴(ピット)がみつかっている。 北側斜面から鉄滓やふいごの羽口などの鍛冶関係の遺物が出土。 |

| 鎌倉・室町時代 中世の土師器皿が出土 1号墓の南西部から13世紀後半の加賀焼きの甕などが見つかっていることから、 甕にすりばちで蓋をしてその上に集石を行う中世墓と考えられている。 |

南斜面には窯跡がある ブルーシートの部分が窯跡 |

| 出土物展示 | ||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

現説会場を駐車場から見る

麓の緑のテントに集合、山上のテントには出土品が並ぶ

2000年にこの場所の北の丘陵でも墳墓群(観法寺古墳群)が見つかり、現地説明会に行ったことを覚えている。

(観法寺古墳群と名付けられたが、実は墳丘墓だった)

2000年・観法寺古墳群現説のページ

その時の地図「観法寺古墳群と岩出古墳群の配置図」に今回の観法寺墳墓群を付け足します

|

金沢市 観法寺墳墓群 |

金沢市観法寺 |

2022年9月23日、金沢市観法寺町の金沢市東部環状道路の観法寺PA建設にともなう発掘調査現場で、

弥生時代の墳丘墓が見つかって、現地説明会が行われ、参加した。

金沢市観法寺墳墓群 現地説明会のページ

2023年2月26日、「令和4年度 発掘報告会 いしかわを掘る」に参加したところ、

この遺跡の報告があり、現説以降にわかったことがあるので、追記する。

地図g

| 観法寺墳墓群(複合遺跡)は 東部環状道路の観法寺PA西側の尾根に位置している。 昨年から2ヶ年にわたって発掘調査を行っていて、 弥生時代後期の円筒土坑、中世〜近世の墓、 弥生時代後期〜終末期の墳丘墓8基とその間に竪穴建物が重複して検出された。 |

|||

観法寺墳墓群 全体図 (「いしかわを掘る」資料から)

|

弥生時代の遺構は、墳丘墓、集落跡、土坑群。

| 墳丘墓が8基確認された。 | 弥生時代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

墳丘墓データ (現説資料に新しいデータを加筆)

「いしかわを掘る」時点(2023年2月)では8基となっている。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1号墓は全長約12.5mの四隅突出型の可能性がある。 周溝は弧を描くように掘られている。 複数の埋葬施設がある。 第1主体部aの箱形木棺部分(全長2.1m・上幅70cm)から、 鉄製短刀(全長31cm・幅2.7cm)が出土。 この短刀は、茎に切断痕があり、素環頭部分が切断された刀の可能性がある。 中心となる第1主体部bは全長6.5m以上・上幅2.6m・深さ50cmの長大な墓壙内に、 全長5m・幅80cmの箱形木棺の痕があり、ガラス小玉が出土。 外側には、木槨の痕跡もみつかっている。 弥生時代後期後半〜終末期の築造と推定されている。 7号墓は、推定全長20mだが、後世に上部が削平されていて、埋葬施設は残っていない。 海側の平坦面も含め前方後方墳だった可能性もある。 墳丘盛土の下からは、弥生時代後期後半〜終末期と考えられる大型土坑群がみつかる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 集落跡 | 弥生時代 |

| ・環濠 7号墓北側斜面に20mが確認された。 ・竪穴建物 6.9×6.7mの隅丸方形の建物の中に炉跡 弥生時代後期後半ごろの土器とともに鉄鏃や砥石・碧玉の剥片が出土 ・大型土坑群 尾根上部と斜面に竪穴上に深く掘られた土坑11基が確認された。 径2〜5m・深さ1〜2.5も平面は円形・隅丸方形・方形とさまざまだが、 底に壁溝と小穴(梯子穴?)がある。 Ⅳ区では、弥生時代後期後半の土器がまとまって出土 土坑の機能は不明だが、貯蔵穴の可能性がある。 高地性集落の可能性がある。 |

|

古代や中世の遺跡もある。

| 古代(奈良・平安時代) 小型の竪穴状遺構 小さな穴(ピット)から、土師器や須恵器が出土。 北側斜面からは、鉄滓やふいごの羽口などの鍛冶関係の遺物が出土して、 焼土や炭化物が堆積した土坑もみつかっていることから、 遺跡内で鍛冶作業が行われていた可能性がある。。 |

| 中世(鎌倉・室町時代) 竪穴建物の上部を造成し、平坦面を造っている。 近くの溝から中世の土師器皿がまとまって出土していて、 この時期に尾根上で儀礼を行っていた可能性がある。 1号墓の南西部には、上部に集石された土坑がみつかり、 13世紀後半の加賀焼きの甕などが出土し、 周辺から同時期の擂鉢がみつかっていることから、 甕を擂鉢で蓋をしてその上に集石を行う中世墓と考えられている。 |

現説時点(2022/9/23)と「いしかわを掘る」時点(2023/2/26)での大きな違いは

・弥生時代の墳丘墓が7基から8基になった

・墳丘墓1号墓は、四隅突出型墳丘墓の可能性がある

・7号墓は、前方後方墳の可能性がある

・高地性集落があった可能性がある など。

![]()