福岡県その3 みやま市・筑後市・八女市・広川町

北村さんちの遺跡めぐり」

更新日2022/9/13

| 初めての九州 大分県と福岡県 福岡県その3 みやま市・筑後市・八女市・広川町 |

2022/5/7~5/15 | |

九州遺跡めぐりの旅、4日目(2022/5/10)、後半です。

桂川町の王塚古墳を見学して、八女古墳群を目指して200号線を南下。

筑紫大橋北交差点で、53号線に右折して

「焼ノ峠古墳」の案内板を横目で見ながらさらに南下!

筑後小郡ICから大分自動車道に入り鳥栖JCTから九州縦貫自動車道へ

お昼になったので、

広川SAのそまりあんカレーで

カレーの昼食

みやま柳川ICから一般道へ。八女古墳群を通り越して、みやま市の見学です。

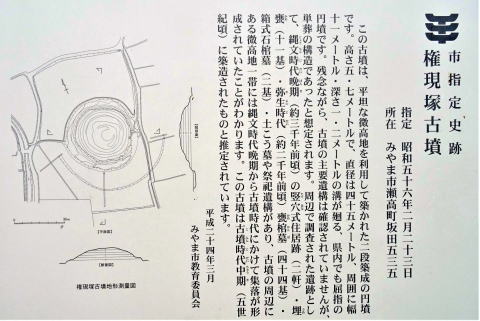

| 権現塚古墳 市史跡 |

みやま市瀬高町坂田 見学日2022/5/10 |

農地の中に保存されている円墳。目立っている。

| 権現塚古墳は 直径45m・高さ5.7mの円墳 周囲に幅11m・深さ1.2mの溝がある。 2段築成 埋葬施設は確認されていない。 5世紀の築造と推定されている。 |

|

|

|

きれいな円墳だ |

方向を変えて見る |

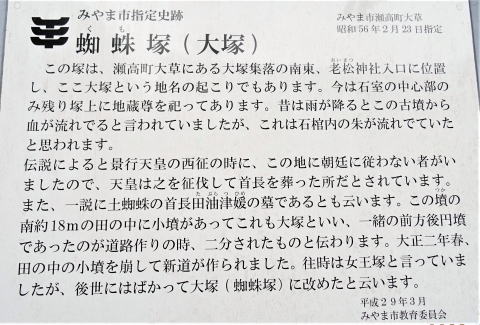

| 蜘蛛塚(大塚)古墳 市史跡 |

みやま市瀬高町大草 見学日2022/5/10 |

権現塚古墳の東400mの老松神社にあるが、原形を留めていない。

| 大塚古墳(蜘蛛塚)は 石室の中心部のみ残り、塚上に地蔵尊を祀っている。 石室内には、朱があったという。 南約18mにも塚があり、一緒にして前方後円墳ではないかともいわれている。 土蜘蛛の首長・田油津媛(タブラツヒメ)の墓という伝承がある。 |

|

|

|

老松神社正面 |

老松神社境内 |

神門の横の高まりが大塚古墳か |

墳頂には地蔵堂がある。 |

老松神社は、かつては立派な神社だったと感じられる。

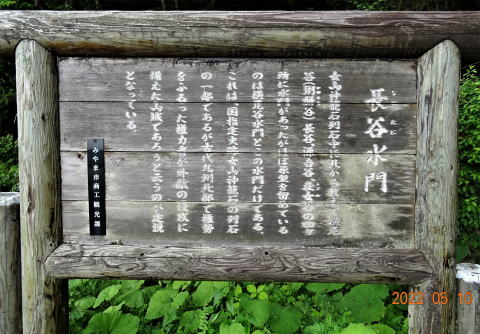

| 長谷水門 女山神籠石として国史跡 |

みやま市瀬高町坂田 見学日2022/5/10 |

蜘蛛塚から東約500mの山裾に、大きな門扉のあるお屋敷がある。

門扉の手前の道路沿いに「長谷水門 梅野家庭園 梅野家歴史資料館」と書かれた案内板がある。

梅野さんのお屋敷の奥に長谷水門がある。

お屋敷は改修工事中で、門扉が開いていたので、入らせていただき、長谷水門を見学。

長谷水門のあるお屋敷入口

左に案内板

右奥に門扉

門扉から入り、左奥の山裾に長谷水門がある。

|

|

| 味がある説明板だが、ちょっと読みにくい。 「長谷水門(ナガタニスイモン) 女山神籠石列石中に北から数えて 横尾谷(粥餅谷)、長谷、源吾谷、産女谷の4ヶ所に水門があったが ほぼ原型を留めているのは横尾谷水門とこの長谷水門だけである。 これは、国指定史跡・女山神籠石の列石の一部であるが、 古代九州北部で権勢をふるった権力者が 外敵の侵攻に備えた山城であろうというのが定説となっている。 みやま市商工観光課」 |

|

| 女山(ゾヤマ)神籠石は、古代山城だといわれている。 城は古塚山に土塁を巡らすことによって構築され、 谷部4ヶ所では石塁の水門が構築されている。 これまでに数次の発掘調査が実施された。 城跡域は1953年(昭和28年)に国の史跡に指定された。 現在では一部が女山史跡森林公園として公開されている。 水門は産女谷・源吾谷・長谷・粥餅谷(横尾寺谷)の4ヶ所で認められている。 いずれも構造は石塁。 長谷水門は、現在までに良好に遺存する。 現在の石塁は5段積みで(元はさらに5段程度か)、 幅約7.5m・高さ約2.5mを測る(元は高さ3.6m以上か)。 石材は正方形または長方形の切石で、 大部分は幅40-80cm、吐口部上位では幅約110cm。 |

|

|

レンガのようにしっかり積まれた石積みだ。 |

山の中には、女山神籠石が見られるが、時間がなくて、次!

(長谷水門は、女山神籠石の一部である。)

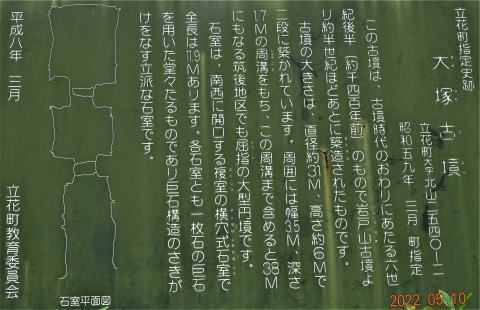

| 大塚古墳(立花町) 市史跡 |

(八女市)立花町北山 見学日2022/5/10 |

八女市立花町の山あいの集落にある。狭い道沿いにある。、近くの空き地に駐車。

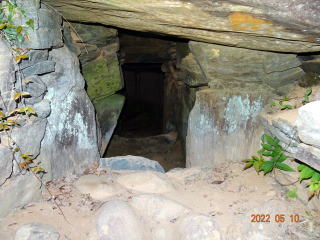

| 大塚古墳(立花町)は 直径31m・高さ6mの円墳 周囲には幅3.5m・深さ1.7mの周溝がある。周溝を含めると直径38mとなる。 2段築成の円墳 南西に開口する横穴式石室は玄室・前室・羨道からなる複室構造で、全長11.9m 各室には巨石が使用され床面には川原石が敷かれ各室の玄門には樒石。 金環や鉄鏃などが出土。 6世紀後半の築造と推定されている。(岩戸山古墳の半世紀ほど後) |

|

|

|

大塚古墳 全景 |

|

石室入口 |

前門・玄門ともに樒石がある。 |

奥壁 |

玄室から開口部を見る。袖石も巨石! |

玄室の大きな天井石 |

前室から開口部を見る。ここも巨石 |

となりの廃屋は屋根が崩れて危険な状態だ。

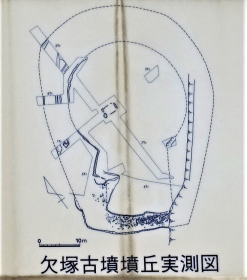

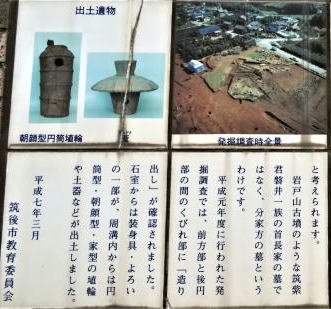

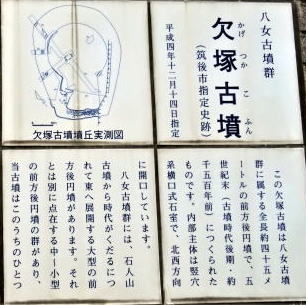

| 欠塚古墳 筑後市史跡 国史跡八女古墳群 |

筑後市大字前津字塚山 見学日2022/5/10 |

欠塚古墳公園として保存されている。道路を挟んで南に駐車場も完備。

八女古墳群の1基だが、住所は筑後市となる。

| 欠塚古墳は 全長45mの前方後円墳。 後円部径30m、前方部幅17m、長さ15m、 くびれ部西側には造出しがつく。 周溝を含めた全長は58mとなる。 葺石あり 埴輪(円筒形・朝顔形・家形)あり 後円部西側に入口をもつ竪穴系横口式石室があり、 玄室部は推定で長さ約3m、幅約1.9m 玉類や鉄鏃、土師器、須恵器などが出土。 5世紀末頃の築造と推定されている。  発掘調査時には 墳丘や石室石材のほとんどが消失、 調査結果をもとに当時の姿に復元された。 前方部は実際よりも短く復元されている。 |

|

|

|

駐車場から見た欠塚古墳 |

後円部上り口 |

墳頂には竪穴系横口式石室が復元されている。 |

石室内部 |

墳頂にある石 天井石? |

後円部から前方部を見る 短く復元されている。 |

くびれ部にある造り出し 平成元年の調査で 確認された。 |

後円部脇から前方部(造り出し)を見る |

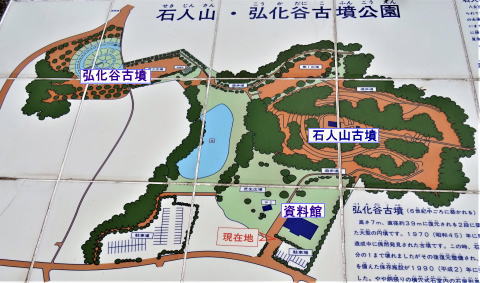

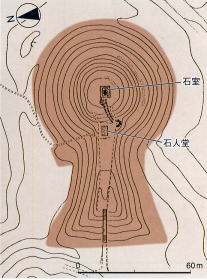

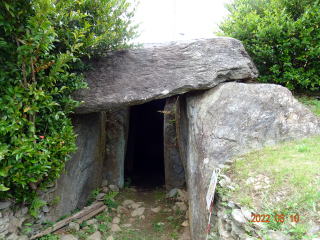

| 石人山古墳 国史跡八女古墳群 |

八女郡広川町大字一條 石人山・弘化谷古墳公園 見学日2022/5/10 |

石人山古墳と弘化谷古墳は古墳公園になっている。

古墳公園案内図

この図は下が北となる。

そばの広川町古墳公園資料館(こふんピア広川)を見学してから古墳見学。

資料館では主に石人山古墳と弘化谷古墳を理解するための遺物展示と説明があり、

他には広川町内の遺跡から出土した遺物の展示がある。

弘化谷古墳石屋形のレプリカは常設展示されている。

善蔵塚古墳の説明シートも置かれていた。

図書館に

「シリーズ遺跡を学ぶ 筑紫君磐井と磐井の乱 岩戸山古墳」(新泉社)」

があったので参考にさせてもらった。」

石人山古墳入口の

石人はマスクをつけている

江戸時代に模写された石人のレプリカか

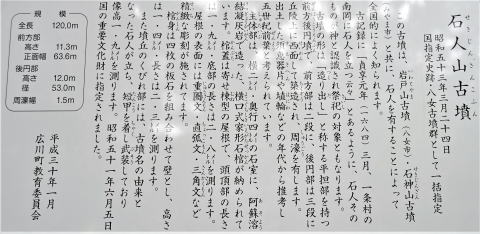

| 石人山古墳は 全長120mの前方後円墳 後円部径53.0m・高さ12.0m 前方部幅63.6m・高さ11.3m、 西側に前方部がある。 周濠幅1.5m 後円部3段・前方部2段築成 葺石あり 埴輪あり  墳丘図 (シリーズ遺跡を学ぶから) くびれ部にある小屋には 甲冑を身に着けた石人が保存されている。 後円部中央の西に向けて開口する横穴式石室には、 石棺が納められている。 石室全体が覆屋で保護されている。 石人山古墳の石室は江戸時代にはすでに盗掘されていて、副葬品などは伝えられていないが、 古墳前方部南側なとが開墾されたときに、陶質土器や円筒埴輪の破片が出土 5世紀前半の築造と推定されている。 |

|||||||||

|

|||||||||

前方部に上がる階段 |

前方部からくびれ部を見る くびれ部に建物が…。 |

||||||||

武装石人

|

|||||||||

石人覆い屋(左手前)の後ろの 後円部にもう一つ建物が…。 |

石室の覆い屋 |

||||||||

| 石室と石棺 横穴式石室は、玄室部長さ3.9m・幅2mで、石棺が納められている。 この石棺は、 阿蘇溶結凝灰岩製の横口式家形石棺。 棺蓋は寄棟型の屋根で、頭頂部の長さは1.9m、底部の長さは2.8mで縄掛突起がある。 屋根の表面は、重圏文・直弧文・三角文などが立体的に浮き彫りされて、赤く塗られている。 棺身は、4枚の板石を組み合わせて壁とし、高さ1.4m・長さ2.8m

|

|||||||||

後円部側から見た墳丘 |

|||||||||

| 弘化谷古墳 国史跡八女古墳群 |

八女郡広川町大字広川字弘化谷 石人山・弘化谷古墳公園 見学日2022/5/10 |

石人山古墳から歩いても行けるが、弘化谷古墳のそばにも駐車場があるので、そばまで車で。

| 弘化谷古墳は 直径39m・高さ7mの円墳 2段築成 周囲に濠と周堤があり、それらを含めた外径は55mとなる。 西南西方向に開口する横穴式石室は、現存玄室部長さ約4.5m・最大幅4.1m・高さ3.6m、 やや胴張りの横穴式石室には奥壁に沿って石屋形が設けられており、装飾文様がある。 出土遺物は盗掘されていたので、イアリング・管玉、鏃、土器など副葬品の一部だけ。 6世紀中頃の築造と推定されている。

その時石室の1/3まで壊されたが、その後復元され、 観察室を備えた保存施設が1990年(平成2)に完成した。 |

||

西から見た墳丘 |

北東から見た墳丘 |

|

墳頂から北西裾を見下ろす |

南裾の石室保存施設 |

|

弘化谷古墳の石室内部石屋形の壁画 広川町古墳公園資料館に 常設展示されているレプリカ。 石屋形の奥壁、両側壁・天井石の内面と前面小口の計7面に、 赤・緑・黄の3色で三角形文・双脚輪状文・円文・靫などを描き、 上段の7個の靫だけは輪郭を線刻する。 双脚輪状文は、桂川町の王塚古墳など全国でも4例しかない珍しい文様だが意味は不明。 |

||

![]()

蚊に刺されて、コスモス広川店にて、ムヒと虫よけを購入。

| 岩戸山4号墳 市史跡 八女古墳群 |

八女市吉田 見学日2022/5/10 |

狭く行き止まりの道で、駐車場もないとわかっていながら、自動車で強行し、

地元の住人の方に迷惑をかけてしまった。

市史跡となっている。

| 岩戸山4号墳は 30mの円墳 高さは不明 南に開口している横穴式石室は、玄室・中室・前室からなる三室構造で、全長約7.5m 結晶片岩の巨石を箱形に組み合わせてつくられている。 遺物などは出土していない。 7世紀前半の築造と推定されている。 八女古墳群では、最も新しい時期の大型古墳。

奥壁に「卍」が刻み込まれている。 |

||

北から見た墳丘 |

南から見た墳丘 石室が開口している |

|

石室入口 |

中室手前から玄室を見る |

|

奥壁 卍があるというが、見えない…。 |

玄室から入口方向を見る |

|

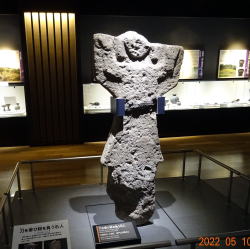

| 岩戸山古墳 国史跡八女古墳群 岩戸山歴史文化交流館いわいの郷 |

八女市吉田字甚三谷 見学日2022/5/10 |

「岩戸山歴史文化交流館いわいの郷」を見学してから岩戸山古墳を見学する。

交流館では、八女古墳群の出土品が展示されている

何と言っても、岩戸山古墳の石造りの大きな像が素晴らしい。

一部を紹介する。

| 岩戸山古墳出土の石像 (岩戸山歴史文化交流館いわいの郷展示から) 重要文化財となっている。 |

||

刀を帯び靫を負う石人 |

靫を負う石人 |

武装石人頭部 |

石靫 |

石馬 |

石馬 |

石楯 |

石楯 |

石刀・石靫・勾金など |

他にもたくさんあるが紹介しきれない…。立山山古墳群や童男山古墳群関連のなどの展示もある。

交流館の庭から岩戸山古墳の見学に行けるようになっている。

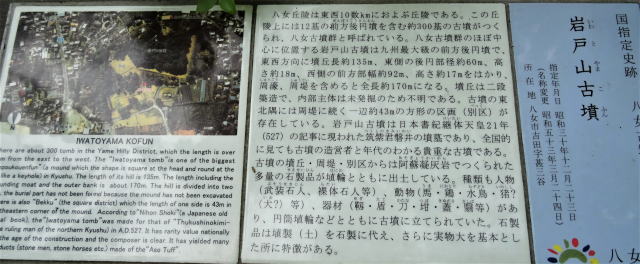

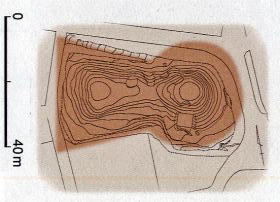

| 岩戸山古墳は 全長135mの前方後円墳 九州最大級の前方後円墳。 後円部径60m・高さ18m、前方部幅92m・高さ17m、 周濠・周堤を含めると全長170mとなる。 2段築成 内部は未発掘なので不明 後円部の北東に一辺43mの別区と呼ばれる広場がある。 墳丘・周堤・別区から阿蘇凝灰岩でつくられた多量の石製品が埴輪とともに出土 6世紀前半の筑紫君磐井の墓とほぼ特定されている。  墳丘図 (シリーズ遺跡を学ぶから) 墳丘の南側は神社のため、 かなり破壊されている。 現在は石製品のレプリカが、別区に並べられている。 人物、動物、器材などの石製品が 円筒埴輪などとともに古墳に立てられていたと考えられている。 石製品は埴製(土)を石製に代え、さらに実物大を基本としたところに特徴がある。 日本書紀継体天皇21年(527)の記事に現れた筑紫君磐井の墳墓とされていて、 全国的に見ても古墳の造営者と年代の分かる貴重な古墳。 |

|||||

|

|||||

別区

|

|||||

別区 右奥が後円部 |

別区に並べられた石製品レプリカ |

||||

周濠と周堤 |

後円部 |

||||

南くびれ部にある吉田大神宮社殿 |

大神宮境内にある阿弥陀堂 |

||||

4基の石造物のうち、 右から2番目の方形の碑は 石造猿田彦塔 有形民俗文化財に指定されている 高さ88cm 八女指定文化財 |

石造猿田彦塔 拡大 |

||||

南から前方部へ上がる階段 |

前方部頂の大神宮社殿(岩戸山大神宮) |

||||

前方部から後円部を見る |

後円部に上がる階段 |

||||

後円部頂の大神宮旧跡 |

後円部から前方部を見る |

||||

別区から見た岩戸山古墳 手前が後円部 右奥前方部 |

|||||

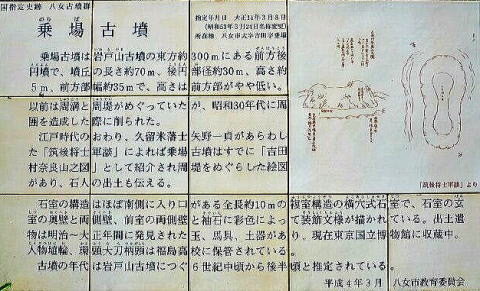

| 乗場古墳 国史跡八女古墳群 |

八女市吉田字乗場 見学日2022/5/10 |

岩戸山古墳の東約300mにある。駐車場がないので、北側の福島高校側の道路の広い所に路駐。

急いで見学。

上り口にある説明板 |

|||

| 乗場古墳は 全長70mの前方後円墳 後円部径30m・高さ5m、前方部幅35m・高さは前方部がやや低い 周濠、周堤はがあったが昭和30年代に削平された。その時に石人も出土した。 南に開口する複室構造の横穴式石室は、全長10m。 後室長3.3m・幅2.5m・高さ3.1m 前室長1.9m、幅2.2m、高さ2.4m、羨道幅1.5m、高さ2mの規模。 玄室の奥壁と両側壁、前室の両側壁と袖石に彩色された装飾文様が描かれている。 玉、馬具、土器、人物埴輪、環頭太刀柄頭などが出土している。 岩戸山古墳に次ぐ6世紀中頃から後半の築造と推定されている。磐井の息子の墓かもしれない。  墳丘図 (シリーズ遺跡を学ぶから) 石室は覆い屋で保存されている。 |

|||

石室説明板

赤・青・黄で 連続三角紋、円紋、靫、同心円紋、蕨手紋、翳などが、一部線刻で描かれている。 |

|||

「史跡 乗場古墳」の石碑 |

前方部から後円部を見る |

||

後円部から前方部を見る |

石室保存建物と説明板 |

||

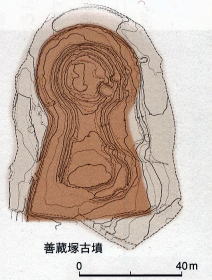

| 善蔵塚古墳 国史跡八女古墳群 |

八女郡広川町六田 見学日2022/5/10 |

善蔵塚の住所は、広川町になる。

古墳の北には広川町が整備した善蔵塚古墳公園があり、駐車場もあるが、南から行ったので路駐となる。

説明板が見つからない。

| 善蔵塚古墳は 八女丘陵の丘頂部分につくられている 全長95mの前方後円墳 後円部径45m・後円部高さ8m 前方部幅60m・前方部高さ6m 後円部・前方部とも2段築成 前方部が「への字状」に突き出す「剣菱形」の形状をしている。 周濠あり 濠を含めると総全長110mほどになる。 前方部は剣菱形 葺石あり 埴輪あり 未調査 6世紀中ごろ~後半の築造と推定されている。  墳丘図 (シリーズ遺跡を学ぶから) 岩戸山古墳の70%の大きさといわれている。 鶴見山古墳と同形ともいわれている。 前方部の南西部は一部開墾のため崩れている。 |

|

南の道路沿いには大きな案内板がある。 |

前方部側 |

後円部から前方部を見る |

前方部から後円部を見る |

後円部の陥没坑 |

|

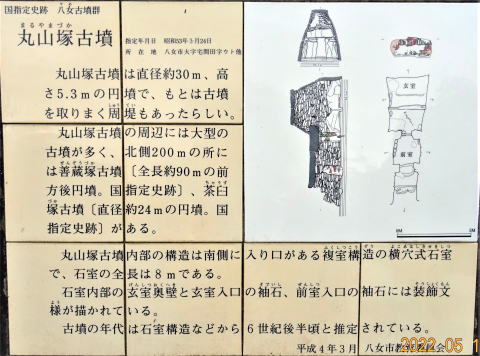

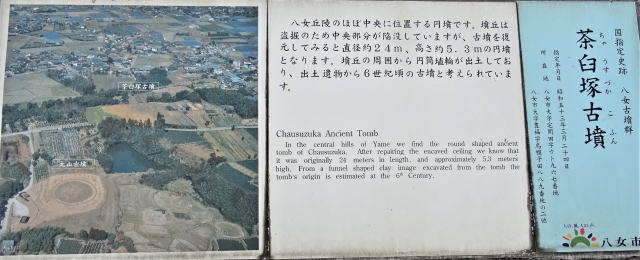

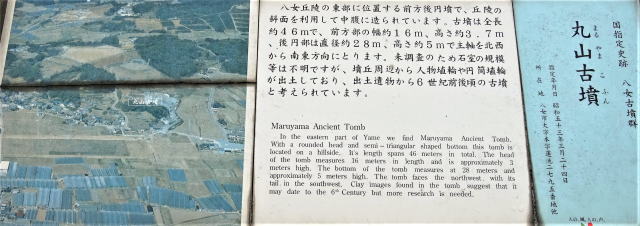

| 丸山塚古墳 国史跡八女古墳群 |

八女市宅間田 見学日2022/5/10 |

乗場古墳の東1km、善蔵塚古墳の南東200m。駐車場あります。

| 丸山塚古墳は 、直径30m・高さ約5.3mの円墳。 もとは周堤があった。 南西方向に入口をもつ複室構造の横穴式石室は全長8m 後室長3.4m・幅2.7m・高さ3m 前室長1.6m・幅1.9m・高さ1.6m 羨道幅1.5m・高さ1.7m 石室内部の玄室奥壁と、玄室入口の袖石、前室入口の袖石には装飾文様が描かれている。 6世紀後半の築造と推定されている。。 |

|

石室は乗場古墳石室と似ているが、古墳の形が違う。 |

|

石室は埋め戻されているが 装飾文様の説明がある。 |

|

墳丘 |

石室の文様説明板がある。 |

石室の入口か |

石材が転落している |

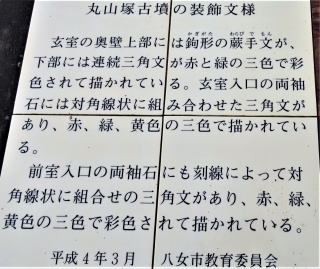

| 茶臼塚古墳 国史跡八女古墳群 |

八女市宅間田 見学日2022/5/10 |

善蔵塚古墳の東200m。

| 茶臼塚古墳は 直径24m・高さ5.3mの円墳。 盗掘により墳丘の中央部分は陥没している。 内部構造は未調査のため不明。墳丘の周囲から円筒埴輪出土している。 6世紀後半の築造と推定されている。 |

|

|

|

墳丘 |

墳頂は陥没している。 |

墳頂は何もない |

|

| 鶴見山古墳 国史跡八女古墳群 |

八女市豊福 見学日2022/5/10 |

善蔵塚古墳の東200m。大きな道路沿いからは見えない。後円部の北から入って見学。

説明板があるはずだが見なかった。

| 鶴見山古墳は 87.5mの前方後円墳 前方部幅59m、高さ6.6m 後円部径40m、高さ5.5m 空濠がめぐる。 2段または3段築成 前方部は、剣菱形 後円部中央の南から少しくびれ部に寄ったところに、複室構造の横穴式石室開口部がある。 後室長3.7m、幅3.1m、高さ2.7m以上 花崗岩の巨石を腰石には直線状の溝が刻まれている。 石室内は赤色顔料(ベンガラか)が全面に塗られており、 同じ八女古墳群の童男山古墳に類似する。 出土品には、円筒・朝顔形・形象埴輪、須恵器、馬具、銅鏡片、石製品などがある。 6世紀中ごろの築造と推定されている。 磐井の乱を起こした筑紫君磐井の次世代か  墳丘図 (シリーズ遺跡を学ぶから) 前方部を西に向ける。 石室は江戸時代に天井石が抜かれた時に崩壊埋没し、 天井石は現在、 八女市役所西の八女公園内にある「戦没者慰霊碑」に 転用されている。 2003~2005年(平成15~17)に調査 出土した中で重要視されているのが、銅鏡片と武装石人である。 平成15年に出土した青銅鏡の破片には、表面に人の毛髪やハエの蛹の殻が付着していた。 17年に前方部前面の周溝から出土した武装石人(重要文化財)は 「磐井の乱」の後に衰退すると考えられてきた石人石馬による祭祀が、 後の世代にも受け継がれていたことを示している。 |

|

後円部側 |

後円部裾から墳丘を見る 左奥前方部 |

後円部から前方部を見る 右半分は、果樹園となる。 |

墳頂から墳裾を見る |

出土した武装石人 (岩戸山歴史文化交流館展示から) |

|

鶴見山古墳の近くに安置されている「豊福石人」は、鶴見山古墳出土の石人と似ていて、

豊福石人も本来はこの古墳に立てられていたのではないかといわれているそうだ。

| 立山山20号墳 八女古墳群 |

八女市本(字立山) 見学日2022/5/10 |

交差点に保存されている。

| 立山山古墳群は 昭和56年から58年にかけて3次にわたる発掘調査がされて、 5世紀から6世紀にかけての古墳が発見され、総数40基以上が確認されている。 その中でも、8号墳からは わが国での発見は大変珍しい朝鮮半島からの伝来品と考えられる金製垂飾付耳飾や、 馬・猪・人物などの形象埴輪が出土。 13号墳からは馬に乗る貴人埴輪・人物埴輪などが出土している。 (ネット検索) |

|

立山山8号墳出土の金製垂飾付耳飾 (岩戸山歴史文化交流館に展示) 左後ろは、銅地銀張耳環 (8号墳・13号墳出土) 右後ろは、水晶製切子玉 (8号墳出土) |

|

立山山20号墳 |

立山山20号墳 方向を変えて見る |

立山山古墳群は、これしか見学していない。

| 丸山古墳 国史跡八女古墳群 |

八女市大字本字蓮池 見学日2022/5/10 |

国史跡八女古墳群としては、一番東にある。

| 丸山古墳は 全長46mの前方後円墳 後円部径28m・高さ5m、前方部幅16m・高さ3.7m 主軸は北西方向から南西方向 2段築成 葺石あり 円筒埴輪・人物埴輪あり 未調査なので内部構造の詳細は不明 6世紀前後の築造と推定されている。 |

|

|

|

主軸は北西方向から南西方向 ってことは 右が後円部 |

|

前方部から後円部を見る |

後円部から前方部を見る |

後円部から前方部裾を見る |

墳丘斜面の葺石 |

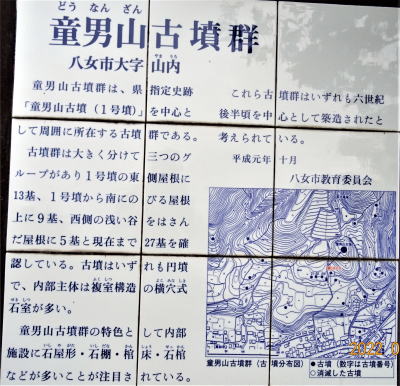

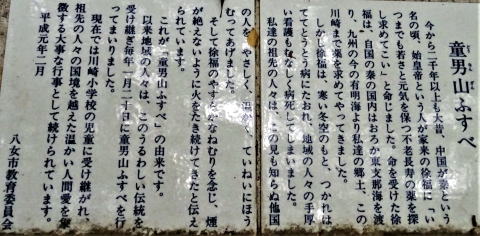

| 童男山古墳 県史跡 |

八女市山内 見学日2022/5/10 |

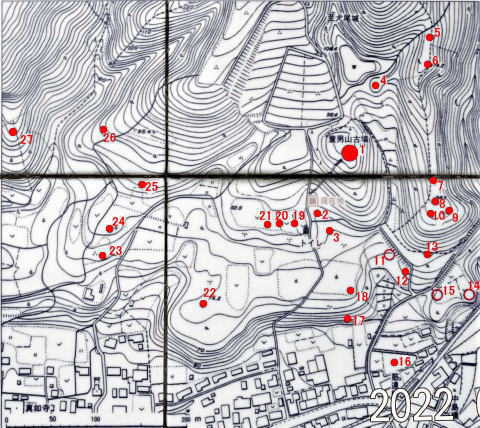

童男山古墳群は 国道442号線と県道52号線の交差点の北の山腹にあり、現在古墳公園となっている。

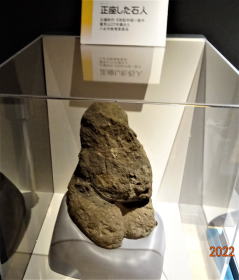

| 童男山古墳群は 6世紀中ごろから末ころに築造された27基の古墳群。 熊本県北部地方に多く存在するタイプの石室が構築され、 内部には石屋形や死床、石棚状の構造がみられ、 一部には石人もみられる。 |

|

|

|

童男山古墳群配置図 2号墳そばの説明板の図に見やすいように加筆しました。 |

|

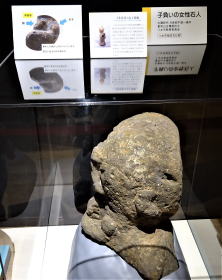

童男山22号墳出土 正座した石人 (岩戸山歴史文化交流館の展示から) |

童男山古墳群出土 子負いの女性石人 (岩戸山歴史文化交流館の展示から) |

1号墳から順に紹介する。

| 1号墳(童男山古墳) | |||||||

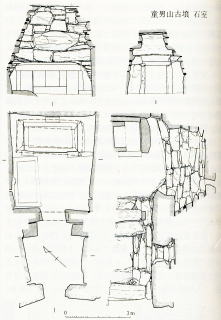

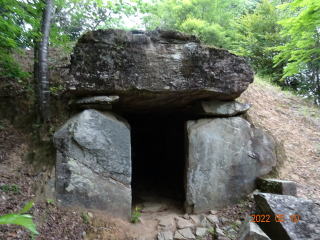

| 直径48m・現状高さ6.7mの円墳 南西に開口する複室構造の横穴式石室は、 羨道部が失われているが、全長18mと推定されている。 石室内には石屋形、石棚、棺床、石棺(3基)など、付帯施設が残っている 石室は江戸時代には既に開口しており、遺物等は見つかっていない。 6世紀後半の築造と推定されている。  童男山1号墳 石室 (古墳辞典から) 標高102mの尾根上につくられている。

|

|||||||

1号墳には、徐福が祀られていたらしい |

|||||||

墳丘 |

石室入口 |

||||||

玄門の立柱石が二重になっている。 巨大な楣石の下に 赤っぽい板石が鴨居のように渡されている |

奥壁前に石屋形と石棺がある |

||||||

天井部 |

奥壁前の石屋形と石棺 その前には徐福さん関連か、舟形の石 |

||||||

側壁前の石棺 |

玄門の楣石と袖石に渡された板石 |

||||||

玄室から前室を見る |

前室と前門 |

||||||

1号墳のすぐ南の斜面下に2号墳。

| 童男山古墳群2号墳 | |

| 径22mの円墳 南西に開口する複室構造の横穴式石室がある。 後室は完存。 1号墳よりは小型の石室。 |

|

墳丘 |

開口部 羨道から玄室はかなり崩れている。 |

羨道部はほとんどなくなっている 土圧なのか側壁の一部が変形 |

玄室を見る |

奧・側壁の腰石は切石状の巨石1枚 床面には敷石が敷き詰められている。 |

奥壁の上には石棚 |

奥壁手前に石棺を安置 |

玄室から前室、羨道を見る 玄室入口の石は框石? |

2号墳のすぐ南にあるのは3号墳

| 童男山古墳群3号墳 | |

| 径17mの円墳 複室構造の横穴式石室は全長8m 各壁や天井には巨石。 |

|

墳丘 |

開口部 羨道は封土がなくなっている。 |

前室から玄室を見る |

玄室奥壁の前一段低くなった天井石と 壁みたいな立柱石? これって石屋形? |

玄室より入口を見る どっしりした玄門立柱石と楣石 |

前室より羨道を見る 羨門は残っているが天井石がない |

駐車場の横にあり、一番に見学することになるのは、12号墳。

| 童男山古墳群12号墳 | |

| 直径20mほどの円墳 横穴式石室は複室構造で全長7.5m。 |

|

北から見た墳丘 |

南から見た墳丘 |

石室開口部 |

開口部から石室内部を見る |

12号墳は石室入口が草だらけで、中には入らなかった。

12号墳の東にあるのは13号墳。

| 童男山古墳群13号墳 | |

| 径11mの円墳。 複室構造の横穴式石室は、全長6m以上 |

|

一段高いところにある墳丘 |

石室開口部 羨道部がなくなっている |

奥壁 胴張り状の玄室 |

玄室から開口部を見る |

玄室天井部 |

|

いろいろな石室が見られておもしろい。

![]()

6時半。宿に向かう。

八女ICから鳥栖ICへ

フレスポ鳥栖内の くら寿司で夕食の後

ホテルビアントス(佐賀県鳥栖市酒井西町)に宿泊 朝食付きプランで 連泊する。

宿泊だけは佐賀県となる。

![]()

うきは市 日岡古墳・月岡古墳へ つづく

福岡県トップ へ