�k�����̈�Ղ߂���

�X�V���@2023/5/24

![]()

| �������s�L2023�@����3�@ �Έ䒬2�E�����s2�E�g���s |

2023/3/21�`25 |

![]()

��������2���ڌߌ�ł��B����Ă��ď��������I

| �Õ��Q | �����S�Έ䒬�Έ�� �B�e��2023/3/22�@12:55 |

�Õ��Q�̕W��������Ƃ���́A��n������A1�䕪���炢�̒��ԃX�y�[�X������̂ŁA

�@�����Œ��H��H�ׂāA�R�ɓo���Ă݂�B

���H�����ɂ���

�@�u�Õ��Q�v�̕W��

�����͌�������Ȃ��B

���H�̌��������ɂ́A�u����隬�o���������B

�������Ύ��炵�����̂�2������B

| �@�Õ��Q�́@ �@�@�C���R����k���ɉ��т�u��(���P�R)�̍Ő�[���̔�����Ɉʒu����6���Ȃ�Õ��Q�B �@�g�����������Ί�����̂Ƃ���1�������������Ύ�����̂Ƃ���2�������m���Ă���B �@���̑��������Ί������~���P�A�����{�ݕs�ڂ̉~���Q�A��r�E���o�y�n���m�F����Ă���B �@1�E2�����͏��a44�N�i1969�j�ɔ��@���� �@�@�@��ɂ͂Ђт���Õ��Q�A���j�Ո��g�����ՂȂǂ�����B |

||||

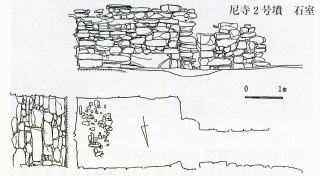

| �@��1�����@�@ �@�g�������Ί�����̂Ƃ���B

�@1����(�s�҂͂�Õ�)�͔����̒����𗘗p���Ēz���ꂽ�a9m�E����2m�̉~���B �@�@�����Ί��͊�Ղɕ�ۂ��@���݁A�����Њ�̔ɂ���č\�z����A �@�@�@���@�Œ���1.94m�A���͓��[��0.52m�A���[��0.41m�A���[����0.25m�A���[�����s�� �@�@�@���ʂɂ͉~�I��~�݂��Ă���B �@�@��������Nj�4�E�K���X��17�@�@���O����{�b��L�W�Z��₪�o�y�B �@�@6���I��t�̒z���Ɛ�������Ă���B�@�@�@(�l�b�g�����E�Õ����T����) |

||||

| �@��2���� �@1�����̌��������ɁA�V����Ȃ��Ȃ����Ύ�������B

�@2����(�����R�_����Õ�)�͕��u���قƂ�ǎ����Ă��邪�A�a10m�̉~���ƍl�����Ă���B �@�@���ɊJ������Б����̉������Ύ��͌�����5.82m�B �@�@�@��������2.62m�E��1.80m�E��������1.30m �@�@�@�A��������3.20m���͌���t�߂�0.85m�A������t�߂�0.95m �@�@�V��͑S�Ď�苎���A�������������Ă���B �@�@�{�b��̍�����3���o�y �@�@1��������⎞�オ���鎞���̒z���Ɛ�������Ă���B  �Õ��Q2�����Ύ� (�Õ����T����) �@(�l�b�g�����E�Õ����T����) |

�@�@�@�@�@

| �Ђт���Õ��Q ���}�_�ЌÕ��Q |

�����S�Έ䒬�Έ���J �B�e��2023/3/22�@13:29 |

�Õ��Q�̓쓌300m�قǂ̓��H�����Ɂu�Ђт���Õ��Q�v�̕W���������Ă���B

���̎R���ɂ���炵�����A�ꏊ������ł��Ȃ������̂Ō��w�͂��Ȃ������B

16�����E17�������������ꂽ�悤���B

���H�e�ɂ���u�Ђт���Õ��Q�v

�@�@�Ə����ꂽ�ē���

�����͌�������Ȃ�

���̉��̎R�ɂ���Ǝv���B

| �@�l�b�g�����E�����T���� |

| �@�Ђт���Õ��Q�� �@�@�C���R���[�̖k���ɉ��т�����̕W����20m�̒n�_�Ɉʒu����B �@��20��̌Õ����������Ƃ����B �@16���������a��12m�̉~���ŁA���u�����ɂ����������Ύ��́A��������4m�A����2m �@�@�{�b��E�ʗށi���ʁE�g���{�ʁE���ߐ����ʁE�؎q�ʁE���Ȃǁj�E�n��Ȃǂ��o�y���Ă��邪�A �@�@�Α���Ƃ��čė��p���ꂽ�̂ŁA�M�̉e���ő������Ă�����̂������B �@17������16�����̓��Ɉʒu�������a��10m�̉~���ł���B �@�@�������Ύ��́A������1.75m�A��1.75m �@�@�{�b��A�NjʁE�؎q�ʁE�K���X���ʁE���Ȃǂ̋ʗށA�S�V�E���q�E�n��Ȃǂ��o�y�B�B �@�����̌Õ��́A6���I���̒z���Ɛ�������Ă���B �@�Õ��̋K�͂ɔ�ׂďo�y�╨���L�x�B�@�@�@ |

�Ђт���Õ��Q�W���̓�ɂ�����}�_�Ђ̓����ɂ́u���}�_�ЌÕ��Q�v�̕W���������Ă���B

���}�_�Ћ����ɌÕ�������悤�����A��������w���Ȃ������B

| ���g������ ���j�� |

�����S�Έ䒬�Έ䎚�� �B�e��2023/3/22�@13:30 |

�n�����u���v�Ƃ����̂ŁA���͓��������Ɛ��肳��Ă������A���@�����Ŏ��͈̔͂��m�肳�ꂽ�B

| �@���g�������́A�����ɂ���Č`�����ꂽ���ϕ���ɓ˂��o�����C���R��[�Ɉʒu����B �@1970�N(���a45�N)�E1971�N(���a46�N)�ɁA���͈̔͂��m�F���钲�����s��ꂽ�B �@���̌��ʁA���͈̔͂�1�����l���i��150m�j�ŁA �@�@�������Ă��̕��ʂ͏𗢂Ɠ��������ł��邱�Ƃ����������B(���L�V���Ƃ����܂��甲��) |

|||

�����ƐΔ�u�j�Ո��g�������Ձv |

������d�����H���� |

||

�u����

|

|||

�@��������

|

|||

�u�����Ձv�͐Έ䒬�A�u�������Ձv�͓����s�ƂȂ�B

| ���g�������� ���j�� |

�����s���{����� �B�e��2023/3/22�@13:49 |

���g�����Ղ̓��1.5km�ɂ́A����̍�����������B

�����V�c�������������̏قɂ���Č��Ă�ꂽ�����u���g�������v�̐Ղƍl�����Ă���B

| �@���݂̍����� �@�l�����\���ӏ����̑�\�ܔԎD���B �@�D�����@�Ƃ��Ă͒P�ɍ������ƌĂԂ̂��ʗ�ł���B �@�R�iԸ���݁j�A���F�@�i�ݼ�݁j�ƍ����B�@�h�͑����@�B�{���͖�t�@���B |

||||

�R�� |

�{�� |

|||

���g�������뉀�@ ���R����ɍ�낳�ꂽ�Ɠ`���g���g�̐h �̍����ȐΑg�̒뉀�� ���w�薼���ƂȂ��Ă���B |

||||

�@�@�V������̍������̎��d���S�b

|

||||

�@��������

|

||||

![]()

2014�N�ɂ́A���g�j�Ռ������̋{�J�Õ��E���J1�����E���Õ������w�����B

���w���Ȃ��������q�䔄�_�ЂցB

| ���q�䔄�_�ЌÕ��Q | �����s���{����� �B�e��2023/3/22�@14:03 |

�{�J�Õ����瓹�Ȃ�ɐ��֖�200m�A���q�䔄�_�Ђ̂ӂ��ƂɁA���ԃX�y�[�X������B

��������K�i���180�i�Ŕ��q�䔄�_�ЎГa�ɓ����B

�C���^�[�l�b�g��Ɂu���q�䔄�_�ЌÕ��Q���ʒ����T�v�v�����J����Ă���̂ŎQ�l�ɂ����Ă�������B

�V�Ζ�ʔ��q�䔄�_�� ���q�䔄�_�Ђ͂��Ă� �@�C���R�R��(�W��212.3m)�� �@�������Ƃ����Ă���B �@�_�З��L�ׂ̍��Ȑ���������@�Õ��W�̕����𒆐S�ɔ�������B �@�@�Ր_�͑���쏗��������к�(�ʖ��V�Ƒ�_) �@�@���Ђ͒������鐙���R���̂���_�̂Ƃ��Ă����ߕ�� �@�@�]�ˎ���ɐ_�˂̈ꕔ�����q�a�{�a�c�A���̉@�̐_�˂�q����B �@�@���m�@�͊C��116m�A�u���ؒf�^�̕�����ɑO�����������L�т��Õ��� �@�@�@��~������Ɍ܊p�`�̍Ւd���̏����ςŒz����Ă���B �@�@���K�ɁA �@�@ ����̒ߐT��g�ݍ��킹���u�邬�v�������A�i���̐������ے�����B �@�@�C���R(�C��212m)���200�]��̌Õ��Q�̍ő�̌Õ��ł���B |

||||||||

| �@�_�З��L�ɂ́A�O����~���ƂȂ��Ă��邪�A �@�@����4�N�ɑ��ʒ������s���āA�~��1��ƕ���1��Ɗm�F���ꂽ�B

|

||||||||

�Гa�̌�ɊK�i������A �@���̏�ɌÕ������̉@�Ƃ��� �@�ۑ�����Ă���B |

||||||||

| �@���q�����_��1�����́@�a��35m�E������ 3m�̉~�� �@�������͍핽�ɂ��L�����R�ʂ��Ȃ��Ă���B �@�i�z��������Ă�����̂ƍl�����Ă���B

|

||||||||

| �@���q�����_��2�����́@�@��ӂ������20m�� �����ƍl�����Ă���B �@���т�������ĎR�����ɊJ���Ă������������݂��邱�Ƃ���, �@�@�@�@�O�����������͓ˏo�������݂���\��������B

|

||||||||

���g�j�Ռ������̌Õ��́A�O��̎l�����s(2014�N)�̎��Ɍ��w�����B

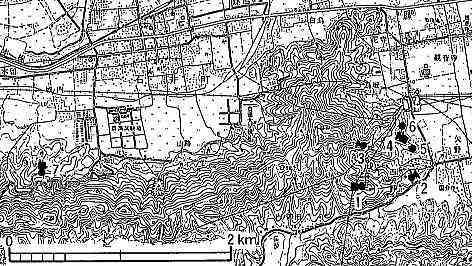

| ���g�j�Ռ����̌Õ��Ƒ]�䎁�_�ЌÕ��Q�̈ʒu�W �@�@(���q�䔄�_�ЌÕ��Q���ʒ����T�v����)  �����̌Õ��Q�͑]�䎁�_�ЌÕ��Q(�Έ䒬) |

||||||||||||||||||||||||||||

|

�@�@�@�@

| �R�m�_�Õ��Q | �����S�Έ䒬�Έ�Έ� �B�e��2023/3/22�@14:41 |

�C���R�̖k�������[�̔�����ɂ���B

�~�����̓����ɂ��邪�A�Õ��Q�ɍs���ɂ́A

�@�~��������쉺���ďZ��X�ɓ���A���̖k���̒[����s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�u�Η��_�Ёv�̓��������B

| �@�R�m�_�Õ��Q�́@�@1978�N�A��n�����H���Ŕ������ꂽ�B �@�{�i�����͍s���Ă��炸�A���⌧�̎j�Ղɂ͖��w��B �@�C���R�̖k���[�̕W����40m�̔�����ɂ���A3��m�F����Ă���B  ���u�} (�Õ����T����E1985�N���_) 1978�N�i���a53�N�j�A���� 1983�N�i���a58�N�j�ɑ��ʒ��� 2014�N�x�i����26�N�x�j�ɔ��@���� �@�R�m�_�Õ�(1����)�͗���Õ�(ļ�Ⱥ��)�̕ʖ��ʼn~���Ƃ��ĔF������Ă������A �@�@1983�N�̑��ʒ����őO����~���Ǝw�E���ꂽ�B �@�@���u��56m�̑O����~���@�ő啝��30m�A����6�E7m�@�@ �@�@�i�z�Ȃ��@�~�����ւȂ� �@�@�S�y��2�����m�F����Ă��� �@�@�`�ۏ��֕ЁE�S���E�S���Ȃǂ��o�y �@�@4���I�㔼�̒z���Ɛ�������Ă���B �@ �@1�����̂��ɂ͉~���i���a14m�j���ʒu���A4���I�����̒z���Ɛ�������Ă���B |

|

���Q���� |

�R�m�_���Q(1����)���� |

��~�������� |

��~������O���������� |

1�����̑O�����̎ߑO�ɂ����R�_�_�� |

2���� |

| �@�l�b�g�������� �@2017�N2���A2014�N�x����i�߂Ă����u�R�m�_�Õ��v�̔��@�����ŁA �@�@�����Q��ڂ̓��`���킪�o�y�����Ɣ��\���ꂽ�B �@���`����͉~���^�Œ���11cm�A�ő咼�a2.7cm�A �@�@�O����~���̒z����ɉ�����ꂽ�~���i���a14m�j�̎��ӕ�����o�y�����B �@4���I���Έȍ~�A�E���ʼnh���������Ƃ̂Ȃ��肪�������\�������������Ƃ݂���B �@���`����͐����R�Õ��i�����s�j���܂߂āA�����Ŗ�70���o�y���Ă�������Ɠ����B �@�S��56m�̑O����~���́A�a��ێR�i�����s�j�A�����R�i�쒬�j�Ɏ����A �@�@�@����3�Ԗڂ̋K���B |

|

�Õ��Q�́A3��ƂȂ��Ă��邪�A2��̏���Ȃ��B

�Õ����T�ɂ́A

�u��~�������ɂ���3�����͉������Ύ��Ƒg�����Ί�������̂ŁA4���I���`5���I�O���̒z���v

�Ƃ���B

| �O�R�Õ��Q | �����S�Έ䒬�Έ䐴�� �B�e��2023/3/22�@14:41 |

�n�����܂ŎԂōs���āA���Ԃł���B��������k���Ŗ�350m.�����A�O�R�Õ��Q�B

�@�n����

|

|||||||

�n�����ɂ���ē��� �O�R�Õ��ՂƂ����������A���̐^������Ɍ����� |

|||||||

�O�R�Õ��Q�ւ̓� |

�r���̓S�� |

||||||

| �@�O�R�Õ��Q�́@�C���R���琼�ɖ�6km���ꂽ�W��160m�̔�����Ɉʒu���A �@�@2��̑O����~������Ȃ�B

|

|||||||

�@�O�R1�����@�@�S��18m�̑O����~��

�@�O�R1�����́@�S����18m�̑O����~���@��~���a9.7m�O��A�O����9.0m�A �@�O�����ƌ�~���̒����̔䂪���悻1:1�ƂȂ�A�O�����̓o�`�^�ɂЂ낪���Ă���B �@��������B�u�]��^�O����~���v�̓��� �@��~���͍���1m��2�i�z���ŁA�y�ƌ����Њ�̊���ςݏグ�č\�z(�ϐΒ˂�)����Ă���B �@��~���̂����ɂ���G�����Ξ͒���3.1m�A���͖k����1m�A���0.8m�B�@ �@���u�̎厲(����)�ɒ������Ăقړ�k�̎厲�������A�Ύ��͗ΐF�Њ�̊��ł����Ă��āA �@�@��ۂ̖x���ɓ����镔���ɂ͔𗧂āA �@�@���̒��ɍג������c�܂��͉��ɐςݏグ����ɁA�ǂɉ����Ĕ�\��t���Ă���B �@�Ύ��̏��ɂ͐ԐF�S�y���\���A �@�@���̒����ɍa��̂��ڂ݂�����A�؊������u���Ă����ƍl�����Ă���B �@�����i�Ȃǂ͏o�y���Ă��Ȃ����A���u�����ŏo�y�����y�t��Ђ��� �@�@�@3���I���`4���I�������̒z���Ɛ�������Ă���B |

|||||||

�@�O�R2�����@�@�S��18m�̑O����~��

�@�O�R2�����́@�@�S��18m�̑O����~���B �@�@��~���a11m�E����1.3m�@�O�����̒���7m�E��6m�E����1m �@�@�@���тꕔ�̕�4.5m�E����0.8m �@�O�����͂��J���A���u���ʌ`�͖�2����1�T�C�Y�ŋ{�J�Õ��ɗގ�����B �@��~�������ɂ�2��̖����{�݂�����A1��͒G�����ΞƓ����̔��`�Ί����I�o���Ă���B �@�Õ��̗��n����݂āA1�����ɑ����z���Ɛ�������Ă���B |

|||||||

�@

| �@���ׂ܂����I | |

| �]��^�O����~�� | �@�k��F�����̒ɂ��B �@���쌧�A�������̐ϐΒ˂��������z����n��̌Õ��̌������� �@��~���ƑO�����̔䗦�͂ق�1�F�P �@�O�����[���a�ŋ�悷�邩�A��������グ�Ėڗ������Ă����B |

| 㕌��^�O����~�� | �@����O���̒ɂ��B �@㕌��Β˂��͂��߂Ƃ���ޗnj���㕌��Õ��Q�̌������� �@�O�����̒�������~���̒��a�̂قڔ��� �@�O���������������̐�[���͂����肵�Ȃ����̂������B |

�@�@�@�@�@�@

| �]�䎁�_�ЌÕ��Q | �����S�Έ䒬�Έ��m�� �B�e��2023/3/22�@15:47 |

�O�R�Õ��Q����k�ɖ�500m�̔����̐�[�ɂ́A�]�䎁�_�ЌÕ��Q������B

�����͂Ȃ��B

| �@�]�䎁�_���@�R���������� �@��Ր_�́@�؉ԍ��P��(���Ż�����к�)�@�F�ΉΏo����(˺������к�) �@�n���͊���5�N(1464)�Ɠ`�����Ă���B �@���v4�N(1193)�ɁA �@���e�̋w�����{���𐋂��ĕ��m�̊ӂƂ��Ď]����ꂽ�]��Z��̈�l�]��ܘY�� �@�@�Ɛb�S���c�O�Y(�n���̕��m�ꑰ�̐�c)���A���̒n�ɏ��K�����Ă��̂��n�܂�B

|

||||

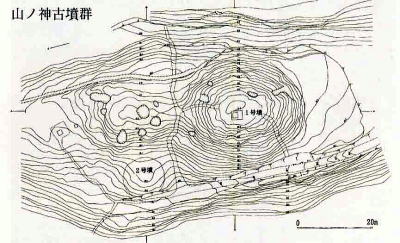

| �@�]�䎁�_�ЌÕ��Q �@�k�ɉ��т������[�A�W����50m�Ɉʒu���A�ˏo�������~���ƕ�����2������Ȃ�B

|

||||

�@�]�䎁�_��1�����@�@�S��14m�̉~���œˏo���������B

|

||||

�@�]�䎁�_��2�����@�@�@10m�~12m�̕���

|

||||

| �@�l�b�g�����E�Õ����T���� �@�]�䎁�_��1�����́@�a11m�̉~���Œ���3m�E��3m�̓ˏo�������� �@�@��ꕔ�ɓ\�����Đ����ɂ͕���ςݏグ�Ă���B �@�@���u�����ɂ́A�����Њ�ō��ꂽ2��̒G�����Ξ����ݒu����Ă���B �@�@��1��̕��͊��|�`�؊�������A �@�@�@�@�@�@���^�̎l�b���E�S���E�S���E�ض��ŁE�S���E���q���o�y�B �@�@��2��̕��́A�g�������`�؊��� �@�@�@�ʌa4cm�̎앶���E���E���ʁE�NjʁE�K���X���ʂȂǂ��o�y���Ă���B �@�]�䎁�_��2�����́@ �@�@1�������l�ɓ\��Ε�������B�@�@�~�����֗���B �@�@���u�����Ɍ����Њ�ō��ꂽ�G�����Ξ���������Ɋ��|�`�؊�������A �@�@�S���E�S���E�S���E�ض��ŁE���q�Ȃǂ��o�y���Ă���B �@1��������ɂ����Ă��邪�A4���I��t�̒z���Ɛ�������Ă���B |

||||

�@�@�@

| ���{�� | �g���s�������~�n �B�e��2023/3/22�@16:21 |

�g���s�̍����a�@�@�\�����a�@�̂����k�ɐ����������Ă��āA

�@�@��������o���Ă����A�Ⴂ�u�̒����ɂ���B

�c���Ă���̂͂S�̋������B

| �@���{�Õ��́A�����R�^�̉������Ύ�������B �@7���I���߂̒z���Ɛ�������Ă���B |

|

���u |

4�̗����c�邾���̐Ύ� |

|

|

| �@�u�����R�^�Ύ��v�Ƃ� �@�Ύ��̕��ʌ`�́A���ے����`�ŁA �@�@�V�䕔�͐ނ�O��Ɏ��������āA���������������o���\���������Ă���B �@�u���J�Õ��v�̗���܂߁A�����A�S���ɐ��������c����A �@�@�@���g�������Ƃ̊W���w�E����Ă���B�@�@(�l�b�g��������) |

|

���̎c����Ŋ����R�^�ƁA������̂��c�B

| �������� �s�j�� |

�g���s�R�쒬�R�H �B�e��2023/3/22�@17:06 |

�O��̎l�����s�ŁA�s�����Ȃ������������Õ��B����̓i�r�ōs�����B

�������̑O�ɐ����B�Õ��̂��ɂ������B

�������̒��ԏ�O�Ɂ@�ē��Ɛ�����

���ʉ��̕�n�ł͂Ȃ��āA

����20m�قǍs������̕�n�̒��ɂ���B

�Õ��͕�n�̒��ɉB��Ă���B

| �@�������Õ��́@�@�����̕��ʃv���������ۂɍ\�z���A �@�@�ނ���������ɂ���������h�[�����̓V����`������B �@���̂悤�ȍ\���̌��������Õ��͊����R�Õ��Q�̓Ɠ��Ȃ��̂� �@�@�u�����R�^�Ύ��Õ��v�Ƃ����Ă���B �@6���I�㔼�̒z���Ɛ�������Ă���B |

|

�ē��̒ʂ�ɍs���Ɖ����ɂȂ� |

���Ǒ����J���Ă���B���ɓ���B |

�Ύ������@���Ǒ���������������� |

�Ύ������@���������牜�Ǒ������� |

���������J�������� |

���������猩���Ύ����� |

|

|

��Ɉ͂܂�Ă��낤���Ďc�����Õ����B

| ���J�� �s�j�� |

�g���s�R�쒬���J �B�e��2023/3/22�@17:28 |

�R�쒬�̋u�ː�[�ɂ���A�W���̋Ȃ���p�ɐ���������B�����߂��̋n�ɒ��ԁB

��������R����100m�قǏ��B

�@�Ȃ���p�ɂ��������

|

||

���u�O�ɂ������� |

�Ύ������@�V����I�o |

|

���ە��`�A���E��������̓V�� |

�Ύ�������������������� |

|

| �@�Õ����T�E�l�b�g�������� �@1958(���a33�N)�Ĕ��@�E1967�N�������� �@�����̐�[�ɂ���ꂽ�a13m�̉~���@����3.5m �@���R�쒬�Ŕ������ꂽ�Õ��̒��ł͍ő�̂��̂Ƃ����B �@�������Ύ��́A�����Њ�̊��������ςݎ������肬�݂ɂ��č\�z���Ă���B �@�@�@�u�����R�^�Ύ��v �@�@�����͒���3.2m�ő啝1.8m����2m �@�ɋʐ��NjʁE�������؎q�ʖ��E�������E�S�V�E�y�t��Ȃǂ��o�y �@7���I�O���̒z���Ɛ�������Ă���B |

||

�@�@

| ���̌��Õ� �s�j�� |

�g���s�R�쒬���m�� �B�e��2023/3/22�@17:28 |

���J�Õ��̐���800m�ɂ���B

�k�����̓��H�O���H�Ɉē�������A���50m�قǍs���āA�߂�悤�Șe���ɓ���B

�e���̓����ɒ��ԁB

| �@���̌��Õ� �@�u������t�ˌ��v�ƌĂ���������̉~�����c�����Ă���B�W��50m�t�߂ɂȂ�B �@�͕̂\�ʐς���1�w�N�^�[�����������ƌ����Ă��邪�C���݂͂�����Ƃ��ēc���Ɖ����Ă���B �@�ȑO�C�ˌ��������ꔒ�����o�y�������Ƃ�����B(HP�u�R�쒬�̕������v����) �@�������̕ǂ��͌��Őς܂�Ă���̂����� �@���͂͑A���Ƌ��ɕ�����A�������ɍO�@��t���J���Ă����B �@7���I�O�����̒z���Ɛ�������Ă���B |

||

�u���̌��Õ��v�̈ē��� �Õ��͎Ԃ̍��̐�ɂ���B |

�������Ȃ������u |

|

6 6�Ύ��ɂ͍O�@��t�������u����Ă���B |

�O�@��t�� |

|

�@��������

|

||

�@�@

![]()

�ߌ�6�����߂����B

�����͂܂��c�J�k�ɍs���̂ŁA�������ɎO�D�s�܂ōs���Ĕ��܂�B

�e��IC���瓿�������ԓ��ň��r�cIC�܂�25���B

7�����A�u�z�e���R�R�N���X�v(�O�D�s�r�c���T���_)�Ƀ`�F�b�N�C��

�O���璼�ڋq���ɓ����ς��������̃z�e���@

�u�������s���@���V�N�[�|���v��1�l2��~���炦���̂�

�@�N�[�|�����g������ݲ���ݎO�D�r�c�E�G�m�X��

�[�H�p�ɒ��ؔтƒ��H�p�̐H�i���A�z�e���ŐH���B

![]()

�c�J�k�ɂÂ��@�@�@