|

|

| 吉備路 広島県福山市から岡山県へ その2 広島県福山市 |

撮影日2012/3/28〜31 |

北村さんちの遺跡めぐり

更新日2012/6/2

吉備路 広島県福山市から岡山県へ

その2 広島県福山市撮影日2012/3/28〜31

| 大坊古墳 ダイボウコフン 県史跡 |

福山市神辺町西中条 撮影日2012/3/28 |

午後3時。福山最初の古墳。

遍照寺へ向う道筋にあるというので、山の中を覚悟していたが、北山麓の開けたところだった。

大坊公民館前に駐車。付近を捜して、大きな四角い穴を見つける。すごい!

大坊古墳全景

南北15.5m東西12m・高さ5mの南北にやや長い円墳もしくは方墳

発掘調査が行われていないため、詳細は不明。

7世紀前半の築造と推定されている。

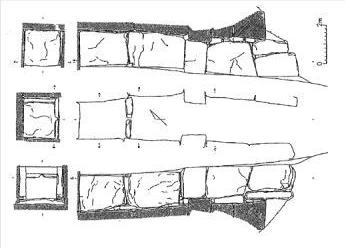

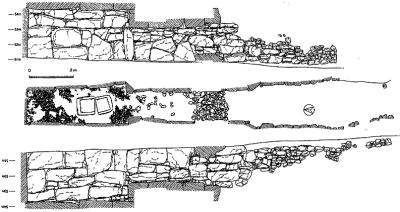

横穴式石室実測図

(広島学セミナー「備後南部の巨石古墳めぐり」資料から)

南東に開口した横穴式石室は全長11.2m

玄室長さ5.3m・幅1.9m・高さ1.9m 羨道長さ5.9m・幅1.9m・高さ1.9m。

花崗岩の表面を磨いたような切石を使用している。

玄室と羨道の規模がほぼ同じで構築され、左右対称を意識して、

その境に2本の柱を立て、その上に横長の石を置き玄門としている。

玄室が床面の中央に置かれた2個の石により前後で2室に分けられている。

出土品はない。有力者の家族墓と考えられている。

大坊古墳石室入口 天井石が大きい 四角い石室 |

大坊古墳 玄室と羨道は2本の石柱で分けられている。 玄室と羨道をほぼ同じ規格にしている。 |

大坊古墳の玄室は、 床面の中央の2個の石により 2室に分けられている。 |

大坊古墳 石室内部から外を見る |

| 尾市一号古墳 | 福山市新市町常 撮影日2012/3/28 |

午後4時に尾市一号古墳に到着。福山に来た目的のひとつは、この尾市十字塚の見学だ。

山の中なので、迷わずにいけるか心配だったが、すんなりふもとに到着。

HP「古墳とかアレ」さんの案内どおりのところに駐車、落ち葉の降り積もった急な坂道を登る。

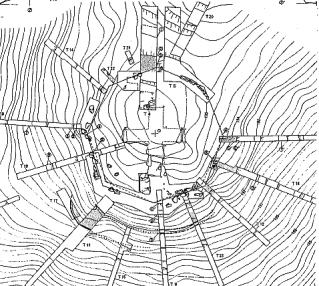

墳丘図 (備陽史探訪の会・歴史講演会資料から)

尾市一号古墳(十字塚)は

対角長15m、列石部分では12mの八角墳。

墳丘の裾から少し上側に列石がめぐる箇所があり、

全体として8角形となっている。

羨道の奥に方向を変えて3個の石槨を配置した横口式石槨があり、石室の全体の平面形が十字形となる。

羨道と中央石槨をあわせた南北の長さが6.68m

東石槨と西石槨を合わせた東西の長さがが4.6m

中央石槨は長さ1.68m・奥壁1.16m・高さ1.15mで他の石槨もほぼ同様。

花崗岩の切石を使用、各面とも1枚石で構築され、石と石の接合面や石面の一部には漆喰が使用されている。

漆喰は本来石面全体に塗られていたとみられる。

石槨部と羨道部の境の石は、左右とも縦方向に弧状の加工がなされ、

ここにはめ込み式の扉石があったことがうかがえる。

須恵器片が出土。

7世紀後半の築造と推定されている。 (1984年の発掘調査)

砂袋で保護された墳丘 墳丘横の石材は何?切石だが・・・。 尾根の先端にあるので景色は素晴らしい。 |

石室入口 入口天井石がおもしろい! 発掘前は、前庭部分に石が並んでいたが、 今はどうなっているのだろう? |

尾市十字塚 羨道から中央石槨を見る 両側にも、石槨がある。 床にも大きな石がきっちりと敷かれているのが、 すばらしい ! |

尾市一号古墳(十字塚 中央石槨 奥幅1.16m・高さ1.15m・奥行き1.61〜1.68m。 全て切石の一枚岩! 漆喰が、いい状態で残っている。 |

尾市十字塚北西側副室 石槨部と羨道部の境の石材は、 角を削って面取りしてある。 奥幅0.95m・高さ1.06m・奥行き1.71〜1.75m。 漆喰が残る。 |

尾市十字塚東南側の副室 右が羨道側 奥幅1.01m・高さ1.12m・奥行き1.71m〜1.79m。 この副室の奥壁にはななめに亀裂が入っているが、 漆喰で補修されている。 |

尾市十字塚 左が中央石槨の側壁 右が東南の副室 |

尾市十字塚内部から外を見る。 石柱は角が削られて 弧状になっている。 |

よくこんなところに、かわった石室をもつ古墳を造ったなと感心する。

尾市2号墳か

尾市十字塚の後ろにある墳丘

| 大佐山古墳群 | 福山市新市町戸手 撮影日2012/3/28 |

午後5時 着。

山の中なのに、迷うことなく上り口に到着。上り口をすこし過ぎた所にある駐車場に駐車。

(駐車場があることにびっくり!)

上り口を上ると「戸手学区コミュニティ広場」と名付けられた公園があり、東屋とウッディテーブル・イスがある。

そこからさらに上ったところに古墳群。

大佐山古墳群配置図

(現地の木製の案内板から)

大佐山白塚古墳から見た大佐山古墳群

標高188m。

石材が見えている。

| 大佐山白塚古墳(1号墳) 県史跡 大佐山古墳群 | |

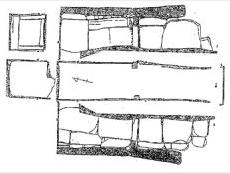

| 標高188mの大佐山のほぼ頂上の南斜面に位置。 大佐山古墳群の中では最大の古墳、一辺12mの方墳 裾の前部に貼り石状列石がある。 7世紀前半の築造と推定されている。  大佐山白塚古墳 横穴式石室実測図 横穴式石室は全長7.8m・幅1.8m・高さ2.3m 花崗岩の切石をもちいている。 石室中央両壁に石柱を立てて、 その上に鴨居状の横石を架け渡し、石室を2等分している。 玄室は長さ3.7〜3.84m・奥幅1.97mで、 前室もほぼ同じ大きさ 白塚ということから、かつては壁面に漆喰を塗っていたと考えられるが、 現在は明瞭ではない。 |

|

大佐山白塚古墳 全景 |

大佐山白塚古墳 石室入口 |

大佐山白塚古墳 石室内部 きれいに四角く作られている。 |

|

大佐山白塚古墳 奥室 |

大佐山白塚古墳 中から開口部を見る |

| 大佐山2号墳 大佐山古墳群 | |

大佐山2号墳は 右下の石室 上は1号墳。 墳丘は分からない。 斜面に穴があいている感じ。 |

|

大佐山2号墳 石室正面 |

大佐山2号墳 石室内部 |

| 大佐山3号墳 大佐山古墳群 | |

大佐山3号墳 天井石 |

大佐山3号墳 石室内部 |

大佐山3号墳 奥壁が見える。 入るのは無理かな |

|

| 大佐山4号墳 大佐山古墳群 | |

大佐山4号墳 石室天井石 奥(斜面下)に5号墳が見える。 |

大佐山4号墳石室開口部 奥(斜面上)に3号墳が見える。 |

大佐山4号墳石室内部 |

|

| 大佐山5号墳 大佐山古墳群

|

||

| 大佐山6号墳 大佐山古墳群

|

||

| 大佐山7号墳 大佐山古墳群

|

| 二子塚古墳 国史跡 |

福山市駅屋町 撮影日2012/3/28 |

午後5時半 着

二子塚古墳の掃除をしていた男性が

「石川からわざわざきたのならぜひ石室を見て下さい」と石室の鍵と資料を持ってきてくれました。

ボランティアで、周辺のお世話をなさっているそうです。

二子塚古墳墳丘図

(広島学セミナー「備後南部の巨石古墳めぐり」資料から)

二子塚古墳は、全長68mの前方後円墳

後円部径41m・高さ6.1m

前方部最大幅27m・高さ4.3m

くびれ部幅20m

幅4m前後の周溝がめぐる。

周溝を含めると全長は73mとなる。

石室を作りながら版築状の盛り土をしている。

前方部と後円部の両方に横穴式石室がある。

前方部の横穴式石室は壊されているが、

全長12.5m・玄室の幅2m・高さ2.4m以上

というデータが出されている。

後円部の花崗岩製の両袖式横穴式石室は、

玄室・羨道・側壁がある墓道(羨道の延長だが、天井石が架からない部分)からなる。

二子塚古墳 後円部の横穴式石室実測図

(広島学セミナー「備後南部の巨石古墳めぐり」資料から)

石室全長14.9m

玄室長さ6.8m・幅2.1m・高さ3.3m

羨道長さ8.1m・幅1.6〜2m・高さ2.2〜2.6m

墓道長さ9.8m・幅2.7〜3.1m

側壁がある墓道(前庭部)を持つ古墳は県内では例がない。 全国的にも珍しい。

玄室床面には河原石を敷き詰めている。 河原石の間には白色の粘土を使用している。

玄室内部で、壊された竜山石製の組合式櫃形石棺(内寸長さ1.8m・幅0.85m・高さ0.74mに復元される)

が検出されている。

杯・高杯・甕・はそう・平瓶などの土器や環頭柄頭・鍔・杏葉・磯金具などの金属製品が出土

環頭柄頭は長径7.7cm・短径6.3cm・長さ9cmの金銅製で双龍環頭柄頭といわれるもの

6世紀末の築造で7世紀初頭まで使われていたと推定されている。 (いただいた資料から)

二子塚古墳 全景

左 前方部 右後円部

二子塚古墳入口 前方部の上から後円部の上に遊歩道が続く。 |

二子塚古墳 前方部から後円部を見る |

二子塚古墳の後円部から前方部を見る |

二子塚古墳 前方部の石室跡 |

二子塚古墳 後円部石室入口 |

二子塚古墳 後円部石室内部 |

二子塚古墳後円部石室内部に残る石棺の底石 |

二子塚古墳 後円部石室内部から入口を見る |

| 大迫金環塚古墳 県史跡 |

福山市駅屋町新山 撮影日2012/3/28 |

服部大池の東にのびる丘陵につくられている。

墳丘は削平されているため不明。

南に開口している両袖式横穴式石室は 羨道の前側は失われているが、

玄室長さ5.7m・幅2.5m・高さ2.7m 羨道長さ6m・幅1.9m・高さ2.1m

金環と須恵器が出土

7世紀初頭の築造と推定されている。

大迫金環塚古墳 民家の石垣のようになっている。 |

大迫金環塚古墳 開口部 |

大迫金環塚古墳 石室内部 |

大迫金環塚古墳 大きな天井石 |

大迫金環塚古墳 内部から 入口を見る |

|

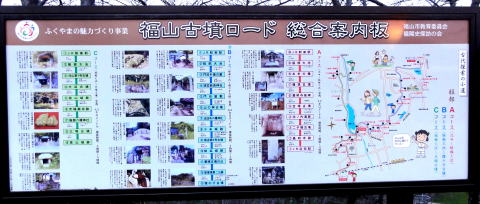

服部大池のほとりには「福山古墳ロード」という大きな案内板が立っている。

古墳好きには嬉しい説明板だ。

午後6時半を過ぎあたりは真っ暗。

午後7時 福山市宝町の「福山ターミナルホテル」に到着

おみやげ付きの朝食付宿泊プランでいかせんべいをもらう。

夕食は近くの天満屋8階のファミレス「マーガレット」にて。平日のファミレスは空席が目立つ。

![]()

2012/3/29 二日目です。

朝食を済ませ、7時50分 ホテル発

福山市の猪の子1号墳から・・・・。

| 猪の子1号墳 県史跡 |

福山市加茂町下加茂猪の子 撮影日2012/3/29 |

8時28分 着

江木神社境内の南側に猪の子1号古墳がある。

江木神社

鳥居に掲げられた額には「妙見宮」と刻まれている。

ヤフーなどの地図には荒神社と記されている。

猪の子1号墳は、径12m・高さ3mの円墳と考えられている。

羨道の奥に組合せ式石槨を設けた特殊な横穴式石室をもつ。

石室は全長6.7m。

羨道長さ3.84m・幅1.7m・高さ1.25m

石槨は内法長さ2.82m・幅1.09m・高さ0.89〜0.95m

花崗岩の切石を組み合わせた横口式石槨で左右対称を意識して構築されている。

石槨部は5枚の石を使用し、組み合わせのための細かな加工がなされている。

羨道部は石槨より広くつくられている。

7世紀後半の築造と推定されている。

猪の子1号墳 墳丘 |

猪の子1号墳 石室は檻のようにガードされている。 |

猪の子1号墳 天井石が割れているので立入禁止。 |

猪の子1号墳 石室内部 |

江木神社内の祭祀石 |

江木神社の手水鉢 |

現在円墳状になっているが、本来の墳形は不明?…。

| 粟塚古墳の丘 県史跡 |

福山市駅屋法成寺 撮影日2012/3/29 |

9時5分前 着。

駅屋鴨地区内陸型複合団地の造成工事に伴って発掘した「狼塚2号古墳」と「正福寺裏山1号古墳」を移築し、

元からあった「粟塚古墳群」とともに環境整備した。

団地東端の給水塔隣に粟塚古墳の丘公園として保存されている。

粟塚古墳の丘の配置図

粟塚古墳群は8基

古墳が造られる以前に

弥生時代後半の住居跡や

柱穴、土坑、井戸などが

あったことが確認されたが、

現在は埋め戻されている。

公園の外側には、粟塚1号・2号・4号古墳がある。

2号古墳は壊されていて跡が残る。

4号古墳は北西にある給水塔の西にあったが消滅、

4号古墳横穴式石室から須恵器の杯・高杯・堤瓶・平瓶・土師器の高杯、銅製耳環、鉄鏃などが出土した。

6世紀後半の築造と推定されている。

| 狼塚2号古墳(移築) この場所より250m北西の丘陵頂部に近い斜面にあった径12mの円墳 周囲に幅2〜2.8m・深さ約40cmの溝をめぐらせている。  狼塚2号古墳横穴式石室実測図 (広島学セミナー「備後南部の巨石古墳めぐり」資料から) 南南東に開口している横穴式石室は、 全長5.4m 幅1.5m 高さ1.5m 玄室と羨道の境には、 南側の側壁から30〜40cm、天井から40cmほど石材を張り出して玄門と梁が設けられていた。 大佐山白塚古墳や大坊古墳などの石室と同じ構造で、 大坊古墳のほぼ半分の寸法でつくられている。 石室内部から須恵器の破片、馬具の締め金具、滑石製管玉などが出土。 7世紀前半の築造と推定されている。 |

|

狼塚2号古墳墳丘 左奥は粟塚3号古墳 |

狼塚2号古墳 石室開口部 |

狼塚2号古墳 羨道と玄室の間にある玄門と梁の石材 |

狼塚2号古墳玄室 この地域の特徴である四角い石槨 |

| 粟塚3号古墳は、径21m・高さ2.5mの円墳 本格的な調査は行われていないが、 墳丘中央部で粘土槨が確認され、埋葬施設の直上から鉄片がみつかっている。 墳丘の周囲に幅2m・深さ30cmの溝をめぐらせ、 溝は東南側で幅4m・長さ2mにわたって方形に張り出している。 4世紀の築造と推定されている。  粟塚3号古墳 粟塚古墳群では一番大きい。 |

| 粟塚5号古墳〜8号古墳は調査後、現地保存された。 いずれも横穴式石室をもつ円墳で周溝がある。 石室の床には浅い排水溝が掘られているものもある。 石室の石材は抜かれ、石室内の遺物もほとんど持ち去られているが、 7号古墳の石室入口付近で須恵器の平瓶と杯などが出土。 6世紀後半〜7世紀前半の築造と推定されている。 ()内は現存値 |

|

| 粟塚5号古墳 墳丘直径8mの円墳 周溝幅(1.6〜2m)・周溝深さ(0.2〜0.7m) 石室長さ3.4m・石室幅0.9m・石室高さ(1.05m) |

|

| 粟塚6号古墳 墳丘直径6.4mの円墳 周溝幅(0.8〜1.5m)・周溝深さ(0.25〜0.3m) 石室長さ3.63m・石室幅0.8m・石室高さ(0.96m) |

|

| 粟塚7号古墳 墳丘直径6mの円墳 周溝幅(0.7〜1.5m)・周溝深さ(0.25m) 石室長さ2.1m・石室幅1m・石室高さ(0.95m) |

|

| 粟塚8号古墳 墳丘直径5.2mの円墳 周溝幅(1.7m)・周溝深さ(0.3m) 石室長さ(1.7m)・石室幅1m・石室高さ(0.74m) |

|

| 正福寺裏山1号古墳(移築)は もとはここから約500m東の丘陵上にあった径15mの円墳 墳丘中央に方形の墓壙を掘り込み、その中に石材を積み重ねて構築した竪穴式石室がある。 天井石は早くから取り除かれていた。 石室は長さ2.6m・幅0.7〜0.85m・高さ0.8mで、持ち送りの天井と考えられている。 石室床面中央には、雨水を墳丘外に出す長さ7mの暗渠排水溝があり、 石室内部には多量の朱が残存していた。 石室内から銅鏡1面(径10.2cmの「連弧文縁四獣鏡」)が出土。 4世紀の築造と推定されている。 正福寺裏山1号古墳から東につづく丘陵上では、 弥生時代後期から古墳時代にかけて作られた 土壙墓が約100基と箱式石棺3基がみつかっている。  正福寺裏山1号古墳の 竪穴式石室 |

![]()

午前9時を過ぎたところです。

広島県福山市の古墳ロードの見学を終え、岡山県倉敷市へ。

吉備路・その3へつづく