国分寺飯塚古墳ほか (津山市3・勝央町2・美作市3)

北村さんちの遺跡めぐり

更新日2022/4/22

|

|

| 美作の国旅行記 その7 国分寺飯塚古墳ほか (津山市3・勝央町2・美作市3) |

撮影日2021/11/20~23 |

美作の国、4日目最終日。 2021/11/23

まずまずの天気。

朝食を食べてから出発したが、7時半には国分寺飯塚古墳に着いていた。

| 国分寺飯塚古墳 市史跡 |

津山市国分寺 撮影日2021/11/23 |

㈱イレブンフーズの東隣に丸い墳丘がある。細い道があるので墳丘そばまで自動車で行くことができる。

| 国分寺飯塚古墳は 直径35m・高さ6mの円墳。 葺石あり 埴輪あり。 |

東から見る きれいな円墳だ。 後ろはイレブンフーズの 駐車場 |

南から見る 航空写真で見ると、まん丸だ! |

| 美作国分寺跡 市史跡 |

津山市国分寺 撮影日2021/11/23 |

国分寺飯塚古墳の南約200mのところに、美作国分寺跡がある。

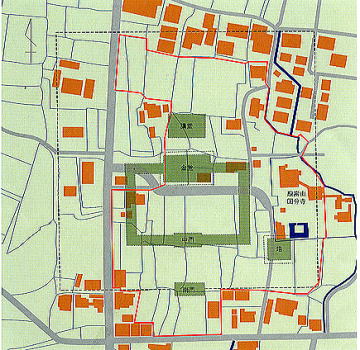

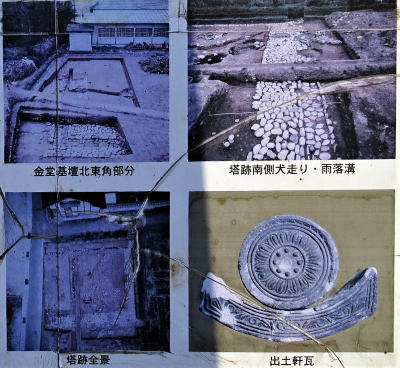

| 741年、聖武天皇の「国分寺建立詔」で建立された美作国分寺は 約2町四方の範囲の中央に南門・中門・金堂・講堂が南北一直線に並び、 回廊が中門と金堂を結び、その外側東南に塔が位置しているという、 いわゆる国分寺式といわれる最も標準的な伽藍配置を持つ。 金堂・塔跡など、主な建物の基壇は川原石で入念に仕上げられていた。 1977~79年に発掘調査 特に塔跡は2000年に再調査、 犬走・雨落溝まで含めた基壇の規模が一辺24mと、全国の国分寺の中でも最大級。 瓦は奈良の瓦工人が国分寺から北西約5kmに位置する 美作国府を建設する際に招かれて製作したものであり、 美作国分寺や美作国分尼寺でその瓦が使用されたと考えられている。 美作国分寺は、奈良時代の中ごろに主要の伽藍がほぼ完成し、 その後奈良時代末か平安時代初頭に中門を中心に修復が行われ、 平安時代後半にも金堂・講堂が修復された。 平安時代末頃に廃絶したと考えられている。  国分寺復元図 (説明板から) |

発掘時の写真 (説明板から) |

国分寺跡 標柱と説明板 |

国分寺跡の東側に、現代の国分寺がある。

現在の建物は元和9年(1623)に再建されたもの。

山門の前に、「岡山県指定史蹟美作国分寺址」と「国分寺道」という石碑がたっている。

境内には、国分寺跡の大規模な礎石が庭石として残されている。

その巨大な礎石は、塔から持ち込まれたのではないかと考えられている。

「岡山県指定史蹟美作国分寺址」と 「国分寺道」の石碑 |

龍壽山国分寺 山門 |

龍壽山国分寺 本堂 |

龍壽山国分寺 境内 |

日独戦没記念碑 |

国分寺礎石その1 |

国分寺礎石その2 台座の部分 |

国分寺礎石その3 |

美作国分寺と対になり建立された美作国分尼寺は、

発掘調査の結果、国分寺の西方約500mのところに存在していたことが明らかになっているが、

伽藍配置等の詳細はまだ分からないそうだ。

| 一貫東1号墳 | 津山市金井 撮影日2021/11/23 |

美作国分寺跡の南西約1.5km、エバラ食品工業津山工場の東にある。

水道塔あたりに駐車。公園になっていて、遊歩道がある。

| 一貫東1号墳は 全長30mの前方後円墳。 後円部径20m、高さ3m、前方部長さ10m、幅13m、高さ1mほど 前方部を南に向ける前方後円墳で、三方向に延びる尾根交点の山頂。 ほぼ単独丘陵の山頂に位置する8基からなる古墳群だが、 2号墳~8号墳(円墳3基・方墳4基)は調査後造成により消滅。 北西に延びる尾根はエバラ食品の建屋で消滅。 |

|

後円部から前方部を見る |

前方部から後円部を見る |

横姿 |

|

| 火の定古墳 町史跡 |

勝田郡勝央町畑屋 撮影日2021/11/23 |

この旅の初日(11/20)、日暮れて見つけられなかった古墳。

この西側には、奥ノ院堂古墳がある。

前回は、奥ノ院堂古墳のすぐ東で探したけど、100mほど東だった。

| 火の定古墳は 直径約10mの円墳 南に開口する無袖型の横穴式石室は、現存の長さ6m・幅1.5m。 内部には、お地蔵さんが祀られている。 |

|

道路から北の林をみると、開口部が見える |

石室前に標柱「勝央町指定文化財 火の定古墳」 |

開口部 |

石室内部 |

奥壁部分 手前の石仏の頭部が落ちている |

石室内部から開口部を見る |

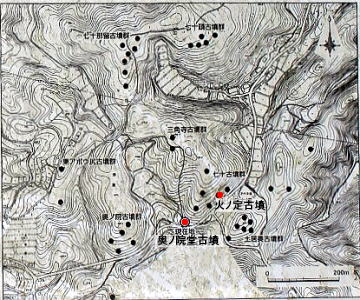

周辺古墳群位置図 (説明板から) このあたりの古墳群を総称して 七十古墳群と呼ぶようだ。 奥ノ院堂古墳は七十古墳群の1号墳、 火ノ定古墳は3号墳ということらしい。 |

|

| 銭亀古墳 | 美作市奥大谷 撮影日2021/11/23 |

この古墳も初日、奥ノ院堂古墳の先に探した古墳。場所をしっかり調べてもう一度挑戦。

火の定古墳の西南400mくらいの山中の茶畑の中。近くの墓地に駐車。

| 銭亀古墳は 径14.3m、高さ3.5mの円墳 ほぼ南西に開口する横穴式石室は、現存石室長さ7.2m・幅1.6m・高さ2.2mほど 奥壁は鏡石に上側2段積み。天井石は3石、羨道側に2石崩落。陶棺出土とされる。 |

|

南から見た墳丘 |

西から見た墳丘 |

開口部 天井石が手前に落ちている。 |

樹木が石を飲み込もうとしている! |

石室内部 思ったより整った石室 |

石室内部から開口部を見る |

住所は美作市だが、勝央町の奥ノ院堂古墳や火ノ定古墳と同じ古墳群だと思う。

| 日上畝山古墳群 日上天王山古墳 県指定史跡 |

津山市日上 撮影日2021/11/23 |

一貫東1号墳の西約1km、吉井川と加茂川の合流点をのぞむ丘陵頂部にある。

インターネット上に「日上天王山古墳(1997)」「日上畝山古墳群Ⅱ(2007)」という

報告書が公開されているので、参考にさせてもらった。

南側の道路に案内板があり、天王山古墳の近くまで車で行ける。

林に入るとすぐ古墳群が見える。

日上天王山古墳の前に「日上畝山古墳群・天王山古墳」の説明板がある。

説明板の後ろは 日上天王山古墳 右奥が後円部 |

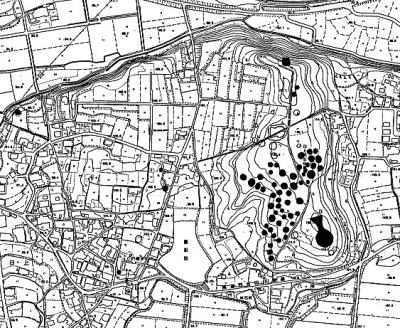

説明板 説明板の地図は 左が北となる。 |

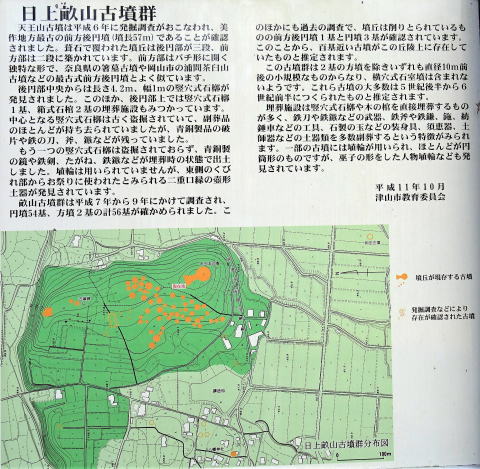

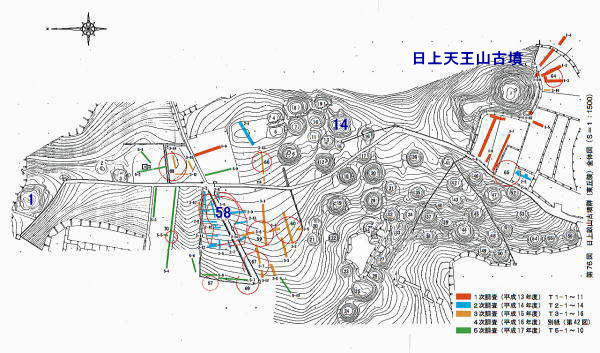

日上畝山古墳群配置図 (報告書から) 大きい前方後円墳が 日上天王山古墳 日上天王山古墳・日上畝山古墳群として県指定史跡となっている。 |

古墳群の中の、特別大きな墳丘が日上天王山古墳。古墳群には含まれない(らしい)。

| 日上天王山古墳 | |

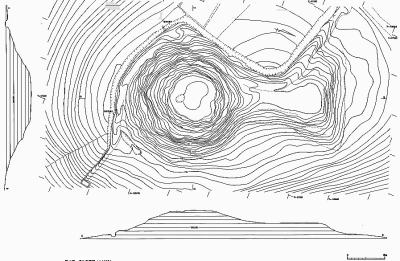

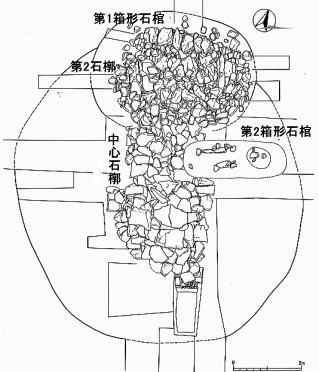

| 全長56.9mの前方後円墳 後円部径32.4m・高さ6.4m 前方部長25.4m・高さ3m墳長57m 後円部が三段、前方部は二段築成 円礫の葺石あり 埴輪は確認されていない。  墳丘測量図 (報告書から) 前方部はバチ形に開く独特な形で、 奈良県の箸墓古墳や 岡山市の浦間茶臼山古墳などの 最古式前方後円墳とよく似ている。 後円部の埋葬施設は4基で、竪穴式石槨2基、箱式石棺2基。  後円部埋葬施設位置図 (報告書から) 後円部中央に中心石槨 次に、その北側約1mに第2石槨 第2石槨の北1mに第1箱形石棺 中心石槨の東の第2箱形石棺は、 調査時は石棺側壁上面が露出 中心石槨は、 他の埋葬施設より1m以上深い位置に、 墳丘主軸に並行して築かれている。 ほかの3基は 墳丘主軸に直交するように築かれている。 中心の第1石槨(竪穴式石槨)は長さ4.2m・幅1mで、 内部には箱形木棺があったと考えられていて、盗掘されていたが 刀・鉄鏃・鉄斧・刀子などが出土 第2石槨(竪穴式石槨)は未盗掘で 内部の箱形木棺から青銅鏡(捩文鏡)や鉄剣、鉄鏃、鉄斧、刀子などが出土 他の2つの箱形石棺からは出土はない。 東側のくびれ部から祭祀に使われたとみられる二重口縁の壺形土器が発見されている。 後円部側の墳丘外にも箱形石棺2基が確認されている。 後円部南西側墳裾(箱形石棺A)と後円部南南東側墳端(箱形石棺B)で 調査時に露出していた箱形石棺Bから、人骨と鉄剣が出土 墳丘の周辺にはほかにも箱形石棺が存在すると考えられている。 墳形や出土土器から美作地方では最古型式の古墳の一つと考えられている。 1994年に発掘調査 |

|

日上天王山古墳全景 右側 後円部 |

|

前方部から後円部を見る |

後円部から前方部を見る |

日上天王山古墳のある丘陵一帯に、日上畝山古墳群がある。

| 日上畝山古墳群 | |

| 吉井川と加茂川の合流地点東側の低丘陵に分布する群集墳。 平成7年から9年にかけての調査で、 円墳54基・方墳2基の計56基が確認された このほかにも過去の調査で、墳丘は削りとられているものの 前方後円墳1基・円墳3基も確認されている。 このことから100基近い古墳がこの丘陵上に存在していたものと推定されている。 この古墳群は、2基の方墳を除きいずれも直径10m前後の小規模なものからなり、 横穴式石室墳はない。 大多数の墳丘が、5世紀後半~6世紀前半の築造と推定されている。 埋葬施設は堅穴式石槨や木棺を直接埋葬するものが多く、 鉄刀や鉄鏃などの武器、鉄斧や鉄鎌、ヤリガンナ、防錘車などの工具、 石製の玉などの装身具、須恵器、土師器などの土器類を多数副葬するという特徴がある。 一部の古墳には埴輪が用いられ、ほとんどが円筒形だが、 巫子の形をした人物埴輪なども発見されている。 (説明板から) |

|

日上畝山古墳群(東丘陵)全体図 (報告書から) 1号墳(一辺20.4mの方墳) は4世紀後半 14号墳(一辺16.6mの方墳)は5世紀代 58号墳(全長32mの前方後円墳・墳丘削平)は6世紀前半 そのほかは円墳と考えられている。 |

|

その1 |

その2・その3 |

その4 |

その5 |

その6 |

その7 |

その8 |

その9・その 10 |

その11 |

その12 |

その13 |

古墳群の様子 |

町内会の青壮年の方々が年に3回草刈りしているそうだ。

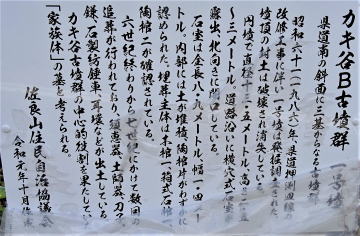

| カキ谷B1号墳 県指定史跡 |

津山市種カキ谷 撮影日2021/11/23 |

日上天王山古墳から西に約4kmの山あいの、県道449号線の道路沿いに横穴式石室が露出している。

道路が広くなっていて、駐車スペースが確保されている。

カキ谷B古墳群1号墳 説明板 設置したのは 「佐良山住民自治協議会」 カキ谷B古墳群は、3基からなる。 1号墳は、昭和61年(1986)県道改修工事に伴い調査。 直径13.5m・高さ2.5~3mの円墳 道路沿いに露出した横穴式石室は、全長8.9m・幅1.43m 内部には土が堆積していたが、木棺1、箱式石棺1、陶棺2が確認されている 須恵器、土師器、刀子、鎌、石製紡錘車、耳環などが出土 6世紀終わりから7世紀にかけて5回の追葬が行われていて、「家族体」の墓と考えられている。 |

|

北東側から見た墳丘 左手前が駐車スペース |

東から見た墳丘 右側に開口部がある |

開口部 |

石室内部 |

石室内部から開口部を見る |

石室背後から見た墳丘 |

| 2号墳は 1号墳の後方50m付近に石室が開口している。 現存石室長さ3.7m・幅1.8m・高さ1.5mほど。陶棺の小破片が見られる。 3号墳は、1号墳の南西側50m付近にある径8.5mの円墳。 横穴式石室の石材が露出。 |

|

カキ谷B古墳を見学しようと車から降りたところ、そばに車が止まり女性が声をかけてきた。

「ご旅行ですか?」

「はい、古墳を見学しています!」

その女性は、地元の公民館の館長で、今日は仲間と一緒に周辺のゴミ拾いで通りかかったという。

古墳見学の人はあまり見ないので、つい声をかけてしまったそうだ。

近くでは、現在道路建設のための発掘が行われているという。

「ゆっくり見学してください」と、さわやかに去って行った。

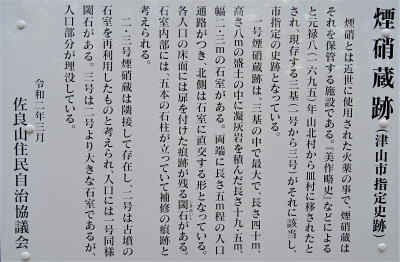

| 硝煙蔵跡(古墳群) 市指定史跡 |

津山市皿 撮影日2021/11/23 |

カキ谷B古墳の北西約1kmの山あいにある。

元津山藩の火薬庫として使用されていたという3基の石室が保存されている。

2号・3号は古墳の横穴式石室を利用しているが、1号は実は古墳ではなく、横穴式石室をまねて作ったという。

古墳ではない1号の前に説明板がある。

煙硝蔵跡 説明板 1号煙硝蔵にある。 説明板を設置したのは 「佐良山住民自治協議会」 (カキ谷B古墳群1号墳説明板と同じ) 煙硝とは近世に使用された火薬のことで、煙硝蔵はそれを保管する施設である。 「美作略史」などによると元禄8(1695)年山北村から皿村に移されたとされ、 現存する3基(1号~3号)がそれに該当し市指定史跡になっている。 2・3号煙硝蔵は隣接して存在し、2号は古墳の石室を再利用したものと考えられ、 入口には1号同様シキミ石がある。 3号は2号より大きな石室であるが、入り口部分が埋没している。 |

2号墳・3号墳は、三栄工業の南側の三叉路付近に案内板が出ていて、そこから斜面を少し下ったところにある。

| 煙硝蔵跡2号(古墳) | |

| 径22mの円墳 南東に開口する横穴式石室は、現状で全長11.8m 羨道長6.5m・幅1.3m・高さ1.8m、玄室長5.3m・幅1.7m・高さ2.1mの左片袖式 奥壁には三角形の大きな鏡石があり、側壁には持ち送りはない。 羨道の途中に、後世の扉跡がある。 |

|

墳丘 |

開口部 |

羨道から玄室を見る |

玄室内部 |

玄室から開口部を見る |

|

2号からさらに斜面を下りたところに3号煙硝蔵跡。

| 3号煙硝蔵跡 | |

| 径30mの円墳 南に開口する横穴式石室は、全長15m、 玄室長12.5m・幅2m・高さ2.1mの右片袖式 |

|

墳丘 開口部は狭い |

石室内部は土砂が入り込んでいる |

奥壁は四角い |

玄室から開口部を見る 入口が遠い… |

1号煙硝蔵跡は、古墳ではないらしいが、せっかくなので見学。

一旦坂を上がり、三栄工業の東の道路沿いの案内板のところから、斜面を少し下りたところへ。

| 1号煙硝蔵跡 | |

| 古墳ではない。入口が二つある。 1号煙硝蔵跡は、3基の中で最大で、長さ40m・高さ8mの盛土の中に 凝灰岩を積んだ長さ19.5m・幅2.3mの石室がある。 両端に長さ5mほどの入口通路がつき、北側は石室に直交する形となっている。 各入口の床面には扉をつけた痕跡が残るシキミ石がある。 石室内部には、5本の石柱が立っていて補修の痕跡と考えられている。(説明板から) |

|

古墳そっくりなんですが…。 |

開口部 高さは2mくらいある。 |

奥壁 と思ったが |

もう一つの入口が見える |

もう一つの入口 |

|

![]()

10時半ころ、ローソン津山高尾店にて休憩

![]()

中宮1号墳 へつづく