三成古墳から (津山市2)

北村さんちの遺跡めぐり

更新日2022/4/1

|

|

| 美作の国旅行記 その6 三成古墳から (津山市2) |

撮影日2021/11/20〜23 |

三日目後半に入ります。 2021/11/22

雨は弱くなってきた。

真庭市から、津山市に戻りました。

| 三成古墳(三成4号墳) 国史跡 三成古墳群 |

津山市中北下 撮影日2021/11/22 |

元久米郡久米町の密厳寺奥の墓地そばに整備保存されている。

三成古墳群は4基からなるが、4号墳が「三成古墳」として国史跡になっている。

| 三成古墳(三成4号墳)は 全長35mの前方後方墳。 後方部1辺約20m、前方部幅約16mを測り、後方部のみ葺石を備える。 埋葬施設は、後方部頂1基(第1主体)、前方部頂1基(第2主体)、 後方部墳丘斜面に1基(第4主体)、 後方部墳丘裾に2基(第3・第5主体) の計5基の箱式石棺 第3〜5主体は小児か幼児用と考えられている。 第1主体から、互い違いに埋葬された男女2体の人骨とともに 日本製の変形四獣鏡・鉄剣・鉄斧・勾玉が各1点出土 第2主体にも、男女2体が埋葬されていたと見られている。 くびれ部から手鎌1と底部に穴が開いた壺形土器が出土 5世紀初めの築造と推定されている。

1979(昭和54)年、国指定史跡となり、墳丘が整備された。 |

|||||

三成古墳全景 右が後方部 |

|||||

前方部から後方部を見る |

後方部頂の第1主体 |

||||

埋葬施設の表示板が4つ見える 手前左・第3主体 手前右・第5主体 奥左・第4主体 奥中央・第1主体(後方部頂) |

後方部から前方部を見る 前方部頂の埋葬施設の表示板が見えている その向こうには、大きな説明板がある。 |

||||

前方部頂の第2主体 模型と書かれている。 |

北の道路から見上げる三成古墳 |

||||

他の3基については、確認して来なかった。

| 1号墳 | 墳丘はない。小さな社と祠を祀る |

| 2号墳 | 山頂に位置。径15m、高さ2mの円墳。 |

| 3号墳 | 2号墳の西北に隣接。径8.5m、高さ1mの円墳。 |

| 4号墳 | 三成古墳 国史跡 |

| 鴻池古墳群 |

津山市中北下 撮影日2021/11/22 |

三成古墳群が尾根の西側にあり、同じ尾根の東側にあるのは鴻池古墳群。4基が確認されている。

尾根上には、2号墳、ふもとの鴻池周辺にほかの3基がある。

|

鴻池古墳群は 4基あるとされている。

|

鴻の池の西岸の道路沿いの祠があるあたりに駐車して、西側尾根に登る。2号墳へ。

| 鴻池2号墳 標高140m程の尾根上に位置する 全長35mの前方後円墳。 後円部に大きな乱掘穴がある。 後円部に2×1m大の石材が露出していることから横穴式石室の可能性がある。

|

麓にある鴻池の南岸に道があるので、歩いて3・4号墳あたりまで行ける。

| 鴻池3号墳 直径7mの円墳 鴻池の土手東の尾根先端。

|

||

| 鴻池4号墳 円墳らしき墳丘 北側が削平。詳細不明 3号墳の南西20m付近

|

1号墳は道がなくて行けなかった。

| 丸山古墳群 |

鏡野町真加部 撮影日2021/11/22 |

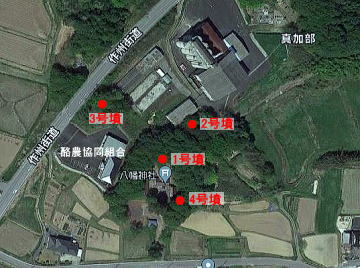

鏡野町真加部の八幡神社周辺に丸山古墳群があるというので、見学に行く。

残念なことに、八幡神社の写真を撮るのを忘れてしまった。

丸山古墳群は 4基からなる古墳群。 丸山古墳群配置図 (グーグルマップから作図) 八幡神社は、南の道路に鳥居がある。

|

||||||||

| 丸山古墳群1号墳 径10.5m・高さ1.5mの円墳 八幡神社の裏山に接した林にある。 天井石2石が露出。

|

||||||||

| 丸山古墳群2号墳 径16m・高さ1.9mの円墳 八幡神社の北東側50mにある。北側に建物がある。

|

||||||||

| 丸山古墳群3号墳 横穴式の石材露出とされる。 酪農協同組合の北側道路沿いに残された林の中にある。

|

||||||||

| 丸山古墳群4号墳 径10.3m・高さ0.9mの円墳 八幡神社社務所裏にある。半分削られている。  ジャングルだった…。 |

||||||||

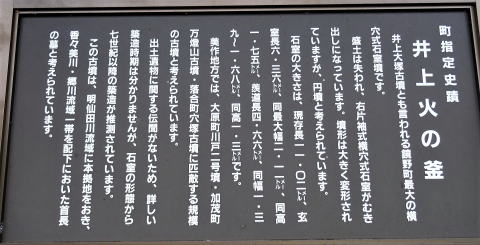

| 井上火の釜古墳 町史跡 |

鏡野町真加部 撮影日2021/11/22 |

丸山古墳群の北約400mのところ、大きな石室が開口している。

南の作州街道から、大きな説明板が見えている。丘陵山麓の斜面にあるのでよく見える。

| 井上火の釜古墳 井上大塚古墳ともいわれている。 墳丘はほとんど流失しているが、円墳と考えられている。 南に開口する横穴式石室は 全長11.02m 玄室長6.36m・幅1.8〜2.11m・高さ1.75m、 羨道長4.66m・幅1.39〜1.68m・高さ1.3m 美作地方でも最大級の石室 7世紀の築造と推定されている。  説明板 |

|

大きな石室が露出している。 |

角度を変えて見る |

大きな天井石 |

石室内部 |

奥壁は2段積み |

石室内部から開口部を見る |

| 竹田妙見山古墳 |

鏡野町竹田 撮影日2021/11/22 |

井上火の釜の東約1.2km、鏡野町役場の南西隣にある独立丘陵には古墳がある。

| 竹田妙見山古墳は 前方部を北西に向ける全長36mの前方後円墳。 後円部径28m・高さ5m 前方部幅16m・長さ8m・高さ2m 山頂の後円部は10mほどの平坦面 |

|

後円部手前から見る |

後円部から前方部を見る |

前方部から後円部を見る |

前方部脇から後円部を見る |

現状は、前方部と後円部は高さがあまり変わらない。詳細不明…。

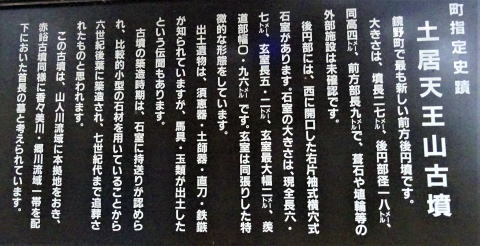

| 土居天王山古墳 町指定史跡 |

鏡野町土居 撮影日2021/11/22 |

竹田妙見山古墳から北に1.5kmほどの国道179号線沿い西側にある。

元は東の山とつながっていて、道路で分断されたようだ。

| 土居天王山古墳は 全長27mの前方後円墳 後円部径18m・高さ4m 前方部長さ9m 葺石・埴輪は確認されていない。 後円部で西に開口する横穴式石室は全長6.7m 玄室長5.2m、幅2m、高さ2.5m、羨道幅0.96mの右片袖式 玄室はやや胴張り状 側壁は持ち送り 小型の石材を積み上げている。 出土遺物は直刀や鉄鏃、土師器、須恵器などが知られているが、 馬具・玉類が出土したという伝聞もある。 6世紀後半の築造で、7世紀代まで追葬が行われたと推定されている。  説明板 |

|

道路沿いの登り口 |

前方部から後円部を見る |

後円部上の祠 |

後円部から前方部を見る |

奥壁側(道路側)の開口部 |

奥壁側の開口部から羨道方向を見る |

羨道側開口部 穴に潜る感じで中に入る→ |

奥壁方向を見る |

横姿 左 後円部 |

|

入口が狭かったけど、入ってみました!

| 土居妙見山古墳 |

鏡野町土居 撮影日2021/11/22 |

土居天王山古墳から農地・集落を挟んで西にある丘陵には、土井古墳群があり、

中でも3号墳が土居妙見山古墳という前方後円墳だ。

南北に長い独立丘陵の南側の墓地の後方にあるはずなので、手前の集会所あたりに駐車して登ってみる。

しかし…雑木が密集していて、登れるところがない…

南側の墓地 背後に土居妙見山古墳があるはず! |

土居妙見山古墳の前方部端か 墓地の北 |

インターネット上に「岡山県苫田郡鏡野町文化財調査報告 第1集1969 土居妙見山古墳」

が公開されているので参考にさせてもらった。

発掘調査報告書ではなくて、盗掘後の遺物調査・外形調査・破壊部の調査の報告だそうだ。

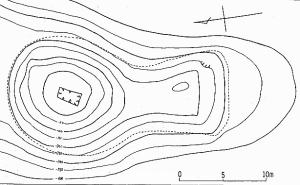

| 土居妙見山古墳(土居古墳群3号墳)は 丘頂を削って築造されている。 全長25mの前方後円墳 後円部径13.3m 後円部頂平坦部径は南北5.5m・東西に5m、(やや楕円形) くびれ部幅7.5m、前方部端幅9.8m 高さは後円部で 2.5m、くびれ部で1.1m、前方部は1.5m 墳丘斜面には、葺石がある。(,児頭大から人頭大の河原石) 埴輪は発見されていない。  土居妙見山古墳実測図 (調査報告から) 主軸は、ほぼ南北に通ってい る。 外形は、 後円部中央に盗掘壙がある以外は ほぼ原状を残している。 後円部に、主軸に平行した粘土槨2基がある。 A主体(東側)の粘土槨は,盗掘されてほとんど原形をとどめないが、 粘土槨南端の側壁幅約40cm、木棺幅約65cm、木棺長約230cm。 B主体(西側)は、A主体同様粘土槨でほぼ平行し,A主体 とレベルも同様である。未発掘。 A主体内から、鏡2面、剣2本が出土している。 他に土師器の大形器台の脚部も出土している。 5世紀の築造と推定されている。 土居妙見山古墳の南、地溝状になってへだたった独立丘上に 直径13.9m・高さ1.51nの古式の円墳がある。 |

|

| 山人川流域を中心とする大野地区・小田東部の地区では、 土居赤俗古墳・ 竹田妙見山古墳・土居妙見山古墳・ 狐塚古墳・土居天王 山古墳と いずれも前方後円墳であり、1つの系列をなすものと考えられている。 |

なんと鏡が2面出土している古墳らしい…。確認できなかった…。

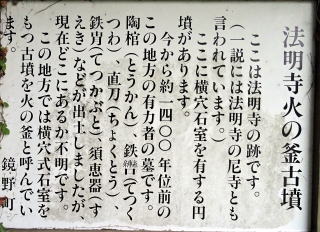

| 法明寺火の釜古墳 町指定史跡 |

鏡野町香々美 撮影日2021/11/22 |

土井古墳群のある谷のひとつ東側の谷の奥の香々美地区には、横穴式石室が開口している古墳がある。

交差点のそばにある。

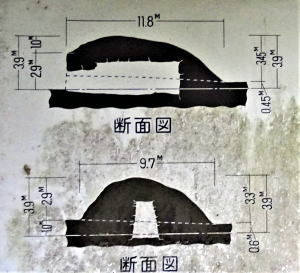

| 法明寺火の釜古墳は 現状で南北11.8m・東西9.7mの円墳 高さ3.9m 本来はもっと大きかったと考えられている。 南に開口する横穴式石室は全長8.5m、 玄室長5.9m・幅1.9m・高さ2.5m 羨道長2.6m・幅1m・高さ1.7mの右片袖式 陶棺、鉄轡、鉄冑、直刀、須恵器などが出土したが、所在不明 袖部には立柱石、玄室天井は5石、側壁は上部でやや持ち送りがある。 |

|

説明板1 |

|

説明板2 |

|

北から見る |

南から見る |

羨道から玄室を見る |

玄室内部 奥壁 |

玄室から開口部を見る |

法明寺古墳と皇帝ダリア 左奥が古墳 |

| 大塚古古墳 小塚古古墳 |

鏡野町宗枝 撮影日2021/11/22 |

暗くなったけど、もう一つ見学しようと選んだのが大塚古古墳・小塚古古墳。

暗くなるから早く行きたいけど、南からの道は通行止めが多くて訳が分からなくなった…

そうこうしているうちに、真っ暗になる。

尾根上の小道脇にある標柱から20m奥にある。

| 大塚古(オオヅッコ)古墳 | |

| 径37〜38m・高さ6mの円墳。 葺石がある。 箱式石棺がある。 墳頂に大きな掘り出し跡が残る。 寛永6年の発掘で、鏡・玉・刀・人骨等が出土されたとされている。 |

|

|

|

小塚古古墳は、大塚古古墳の標柱から小道下方20mに標柱がある。

| 小塚古(コヅッコ)古墳 | |

| 径22.5m・高さ3.5mの円墳 (方墳かもしれない)。 南側に長さ6mの造り出しがつくとされる。葺石がある。 |

|

|

|

あまりにも暗いので、次の日にもう一度確認にいくこととなる。

![]()

本日は第1日目と同じ「セレクトイン津山」に宿泊。

その前に、津山インターチェンジそばのイオンモールで、お土産を買い、夕食。

イオンモール内「五穀」にて

釜炊きご飯セット

牛タンしぐれ釜飯定食

![]()

国分寺飯塚古墳 へつづく