美咲町・美作市2・勝央町

月の輪古墳とその周辺

北村さんちの遺跡めぐり

更新日2022/1/15

|

|

| 美作の国旅行記その2 美咲町・美作市2・勝央町 月の輪古墳とその周辺 |

撮影日2021/11/20〜23 |

一日目、2022/11/20、後半です!

図書館にシリーズ「遺跡を学ぶ」【地域考古学の原点 月の輪古墳】という本があって

月の輪古墳にあこがれていた。やっと見学できます。

| 月の輪古墳 市指定史跡 |

久米郡美咲町飯岡 撮影日2021/11/20 |

吉野川と吉井川の合流する飯岡(ユウカ)地区に、林道月の輪線の始点があり、

その道を道なりに行くと月の輪古墳の前に着く。

林道「月の輪線」起点にも

月の輪古墳の説明板がある。

林道月の輪線ができたため、そばまで自動車で行けるようになった。

| 月の輪古墳は 直径60m・高さ10mの円墳 墳頂平坦部直径17m 墳頂部で標高320mほど 墳丘斜面の端部近くに幅1mの段をめぐらし、 北側裾部に10×13mの方形の低平の造出しがある。 墳丘は自然の山の一部を削りとり、頂上から2mほど盛土をしてつくられている。 葺石がある。 埴輪がある。 墳丘の裾と中段、頂上の縁に円筒埴輪・朝顔形埴輪がめぐっている。 ほかに形象埴輪が、円筒埴輪に取り囲まれて、 墳頂の中央部分の角礫で囲まれた方形区画の中に立て並べられている。 形象埴輪は、各種の家形、楯・靫・甲・冑などの武具形、 蓋(キヌガサ)などの威具形、その他が確認されている。 墳頂下1.5m(方形区画の下の地中)には木棺粘土槨が2基埋められていた。 中央棺(長さ5.65m)は、わずかに残った頭蓋骨片や歯から 老年男性と推定された遺体が東を枕にして葬られていた。 遺体には、鏡1、勾玉の首飾り、刀剣16、短甲1、銅鏃83、鉄鏃50、 その他に多数の工具類が副葬されていた。 中央棺と並行した南棺(長さ3.1m)は、わずかに残った頭蓋骨片や歯、副葬品などから 熟年女性と推定された遺体が葬られていた。 遺体には、鏡1、首飾り、刀剣7、鉄鏃1、 櫛8、石釧1、鉄環1、針22以上などが副葬品されていた。 北側の造り出しからも木棺粘土槨が発見されたが、遺骸も副葬品もなかった。 ただし、棺上と思われる位置から全長23.2cm・幅8cm(推定)の舵付きの舟形土製品が出土し、 古代の吉井川における河川交通輸送と被葬者の関係が考えられている。 5世紀前葉の築造と推定されている。 月の輪古墳を有名にしたのは、「月の輪方式」とよばれる発掘方法にもある。 1953(昭和28)年から、研究者の指導のもとに、 地域住民・教師・生徒が協力して発掘調査にあたり、発掘従事者は延べ1万人にのぼった。 発掘の様子は、記録映画「月の輪古墳」やスライドとして残されている。 出土品は県重要文化財に指定され、月の輪郷土館に収蔵・展示されている。 |

|||||||||

月の輪古墳入口 |

手前から見た月の輪古墳 左手前に造り出しがある。 |

||||||||

造出しを横から見る |

造り出し手前から墳丘を見る 段も見えている |

||||||||

墳頂 |

墳頂から北にある造り出しを見る |

||||||||

| 葺石 墳丘の斜面には、 付近の谷から集められた角礫の葺石がある。約80000個の石!

|

|||||||||

| 方形区画 墳頂の方形区画は付近から集めた小形の角礫を用いていて、 内辺7m・幅1.2mで内方から外方に向けてわずかに傾斜している。

|

|||||||||

| 埴輪 墳頂の縁と段上・裾には円筒埴輪と朝顔形埴輪がめぐらされている。 墳頂に設けられた角礫による方形区画の中には、 楯形・靫形・蓋兜・甲形・家形などの形象埴輪が配置されている。 埴輪は全て破片となって発見された。

|

|||||||||

個人的な感想だが、私市円山古墳にそっくりだ!

| 釜の上古墳 カマノウエコフン |

久米郡美咲町飯岡 撮影日2021/11/20 |

林道月の輪線で行くと、月の輪古墳の手前に、この釜の上古墳がある。

道路沿いに「釜の上古墳」の案内表示があり、そこから150mほど山道を行った左手の山の頂上。

月の輪古墳とは別のピークのてっぺんにあり、月の輪古墳より標高が高いようだ。

| 釜の上古墳は 径55mの円墳 月の輪古墳の北西約250mの山頂に位置する。 明治まで釜上神社が南斜面にあって、「村社釜上神社跡地」という石碑がある 円筒埴輪、形象埴輪が出土している。 葺石がある。粘土槨の可能性がある。 |

|

道路脇の釜の上古墳への案内表示 |

釜の上古墳墳丘 |

葺石 |

墳頂 |

月の輪古墳より少し小さいだけなのだが、整備されていないので比較がむずかしい。

| 楯之舎塾跡 | 久米郡美咲町飯岡 撮影日2021/11/20 |

月の輪古墳の南麓の飯岡(ユウカ)集落の中にある。

丸山古墳のある飯岡神社に行きたくて、駐車できるところを探していたら、この場所が見つかった。

飯岡神社上り口の東約50mのところにある。

平賀元義の開いた楯之塾舎跡に現在は、記念碑とともに元義の

「山風に河風そひて飯岡の 坂田の御田は涼しかりけれ」の歌碑が立っている。

| 平賀元義(1800・寛政12〜1865)は、万葉調の和歌をよくし、 歴史・地学・神道などの古学によく通じていた。 放浪癖の強い人で、弘化元年(1844)ごろから勝南郡の村々を訪ねて各地で詩を詠んでおり、 飯岡・藤田・周佐の神官がつぎつぎに入門している。 そして当地飯岡に安政4年(1857)から6年まで楯之舎塾を開き、 釜上五社宮の神主小林数馬をはじめ町内外から集まった多くの門弟に歌や古学の指導をした。 元義が「坂田の御田は涼しかりけれ」と詠んだころの坂田には今のような美田はなく、 50年後の明治44年に県下で最初の「滝谷池耕地整理事業」によって美田化したもので このことは大正期の教科書に載っている (環境省・岡山県が設置した説明板から) |

平賀元義の歌碑と 説明板と 「平賀元義楯之塾舎跡」の石碑 |

岡山県内には、他にも平賀元義の句碑があるという。

| 丸山古墳 | 久米郡美咲町飯岡 撮影日2021/11/20 |

飯岡神社のある独立丘陵の山頂に古墳がある。

平賀元義楯之塾舎跡の横に駐車させてもらって、飯岡神社に向かう。

| 飯岡神社 (ユウカジンジャ) | |

| 大正10年、倉見山の釜上五社宮に土生八幡神社と丸山天神社を合祀して 丸山に遷宮し飯岡神社と改めた。 釜上五社宮は、延暦2年(783)の創建で、 大国主命ほか4体を祀っていることから五社宮といわれ、 山奥にありながら昔は周辺地域からの参詣者が絶えなかったと伝えられている。 (飯岡神社説明板から) |

|

飯岡神社上り口 |

鳥居の奥に社殿 |

社殿の横から丘陵の山頂を目指す。山道らしいのが続いている。思ったよりも遠い…。

| 丸山古墳は 径14mの円墳 独立丘陵の山頂に位置する。 丘陵の南側に飯岡神社がある。 西に開口する横穴式石室は 石室残存長さ5.5m・幅1.65m・高さ1.65m。 持送り式の石組がある。 |

|

丸山古墳墳丘 上の方だけ |

墳頂部 |

西側に開口する横穴式石室 |

開口部から石室内部を見る |

奥壁は レンガのように積まれている。 |

石室内部から開口部を見る |

飯岡神社の説明にある釜上五社宮というのが、「釜の上古墳」にあった神社なのかもしれない。

| おおかめぐろ古墳 | 美作市奥 撮影日2021/11/20 |

丸山古墳の南側の吉野川の対岸にも古墳がある。 住所は美作市となる。

奥地区コミュニティハウスの後ろに石材が露出している。

| おおかめぐろ古墳は 径13m・高さ3mほどの円墳 と推定されている。 墳丘は無くなり、石材が露出している。 石室の状況は不明。 |

おおかめぐろ古墳の現状 |

開口部側か |

右が奥壁側か |

石室は埋まってしまっている。

| 火の釜古墳 | 美作市奥 撮影日2021/11/20 |

おおかめぐろ古墳の北約150m、国道374号線そばの低い丘陵先端にある。

隣にある営業していない「いちご狩り」の駐車場に駐車させてもらって、道路から登り口を上がる。

| 火の釜古墳は 墳丘は無くなり、墳形不明。 石材が露出しているが、あまり残っていない。 南東に開口する横穴式石室は 現存長さ10.5m。 |

|

藪の中、石材が3個ほど確認できるだけ |

石材1 右奥にも石がある。 |

石材2 右側が開口部かな |

石材3 |

石材がどうなっているのかは、はっきりわからない…。雑草がなければ…。

| 伊勢山古墳 市指定史跡 |

美作市奥 撮影日2021/11/20 |

火の釜古墳の東約200m、独立丘陵にある。奥神社が建っている。

奥神社鳥居の前に駐車。(見学後は、バックで通りまで出ることになる。)

| 伊勢山古墳は 径30mの円墳。英田地域最大の古墳 付近からは、葺石、埴輪片、土師器片が出土した。 墳丘の東側が削られ、寛文12年(1672)に奥神社が移転して建てられた。 単独山の山頂に位置する。 |

|

古墳の一部を削って奥神社社殿がある。 |

墳丘 小さな説明板がある |

なだらかな傾斜の墳丘 |

墳頂部 |

独立丘陵には古墳がある。って、ことですね。

| 大塚2号墳 | 美作市北坂 撮影日2021/11/20 |

伊勢山古墳の北約9km(直線で)、 三叉路の道路脇に石室が開口している。

| 大塚2号墳 墳丘はなくなっている。 南に開口する横穴式石室がある。 現存石室長さ6.5m・幅1.2m・高さ1.5mとなっている。 |

|

西から見た墳丘 右側に石室が開口 石室のあたりだけ残っている。 |

南に開口している |

奥壁 |

石室内部から開口部を見る |

向古墳群の次に見学すると思っていたが、美作岡山道路(374号線)から下りる道がなく、

大きく迂回したので、北にある大塚古墳を先に見学することになった。

| 向古墳群 | 美作市殿所 撮影日2021/11/20 |

大塚古墳の南500m、道路から墳丘が見えているのは向古墳群1号墳。

民家脇にあるので、民家の方に挨拶して見学する。

向古墳群は 山麓に位置する2基からなる古墳群で、どちらも横穴式石室が開口している。

| 向古墳群1号墳 | |

| 民家脇にある径9.5m・高さ2mの円墳。 ほぼ南に開口する横穴式石室は 石室長さ5.5m・幅1.2m・高さ1.2m。 |

|

東の道路から見た1号墳 石室が見えている。 |

|

石室には網がかけられている |

網越しに見た石室内部 |

北から見た墳丘 |

南から見た墳丘 |

2号墳は 1号墳の西側約50mにある。なんと!陶棺を見ることができる。

| 向古墳群2号墳は 径11m・高さ2.5mの円墳。 南に開口する横穴式石室は、石室長さ6.5m・幅1.2m・高さ1.5mとされる。 石室内に陶棺片が残る。 |

|

2号墳墳丘 |

墳丘上から見た石室石材 右・入口側 |

開口部 |

開口部から石室内部を見る |

奥壁 |

石室内部から開口部を見る |

両脇に陶棺が破壊された状態で残る |

陶棺 拡大 |

陶棺、放置していていいのかなー…。

| 奥ノ院堂古墳 町史跡 |

勝央町畑屋七十 撮影日2021/11/20 |

大塚2号墳の北西約2km(直線で)にある。

山あいの道路脇にある。

道路脇にあるが、道路が広くなっていて、駐車できるようになっている。

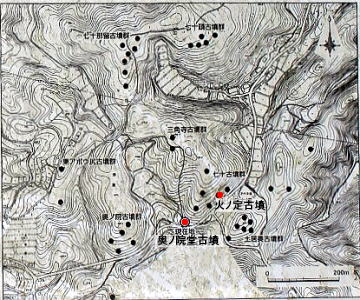

住所は、勝央町(ショウオウマチ)!

| 勝間田平野の南側、大字畑屋地区は 小高い丘陵と幾筋にも分かれた谷に古墳や窯跡が多く存在する地域である。 そこから南の奥まった山間部に七十集落があり、その周辺に多くの古墳が群集している。 いずれも横穴式石室を特徴とし、いくつかの支群に分けられる。 大型の横穴式石室をもつ火の定古墳や三角寺古墳があり、 一帯が有力家族の墓域と考えられている。 この中でとくに大きな石室を持つのが、奥ノ院堂古墳。  周辺古墳群位置図 (説明板から) このあたりの古墳群を総称して 七十古墳群と呼ぶようだ。 奥ノ院堂古墳は七十古墳群の1号墳、火ノ定古墳は3号墳ということらしい。 |

|

| 奥ノ院堂古墳は 直径10m・高さ3mの円墳 背後には周溝が確認されている。 南に開口する横穴式石室がある。 開口部は削平されているが、長さ4m・幅1m・高さ1.8mの無袖式 石材は付近では産出する花崗岩で、大きな石材を粗加工している。 6世紀後半の築造と推定されている。 石室内には石仏が安置され、信仰の場であったと考えられている。 平成7年には、崩壊の恐れがあり、一部を改修・整備された。 |

|

石垣の上に石室が開口している |

西から見た墳丘 |

石室開口部 |

石室内には仏像が安置されている。 |

奥ノ院堂古墳の東にあるという火ノ定古墳を探す。

巨石がある。

奥ノ院堂古墳の東にある。

これは2号墳

石の下は少しすき間がある。

石室が埋もれている。

2号墳は 径10m・高さ2mの円墳

南向きに石室がある。

結局火ノ定古墳は確認できなかった…。真っ暗な上に探すところも少しずれているらしい…。

![]()

実はこの奥ノ院堂古墳の前には、その西にある銭亀古墳(美作市奥大谷)を探したが、

見つからなかった…。

がっかりして、今夜の宿「セレクトイン津山」に向かう。夕食はホテル近くの大阪王将で。

火ノ定古墳、銭亀古墳については、場所を確認し直して二日後もう一度見学に行くこととなる。

![]()

万燈山古墳につづく