その1 美作市1

北村さんちの遺跡めぐり

更新日2022/1/3

|

|

| 美作の国旅行記 その1 美作市1 |

撮影日2021/11/20〜23 |

2012年に岡山県の瀬戸内海側の古墳の見学をしたが、今度は内陸部の見学。

昔の国名では、「美作國」となる。

2021/11/20、午前5時40分出発

8時に、多賀SAで、長男一家と落ち合い、朝食を共にする。

9時過ぎに長男一家と別れて、岡山に向かう。

京滋バイパス、「新名神高速道路」などを経由して、中国自動車道へ

佐用JCTから「鳥取自動車道」(無料区間)、

大原ICから、宮本武蔵生誕の地へ!

お昼ごろ到着!

| 武蔵の里 | 美作市宮本 撮影日2021/11/20 |

宮本武蔵は

吉川英治の小説『宮本武蔵』などで、美作国(現在の岡山県)で生まれたという通説があり、

美作市(旧大原町)には「宮本武蔵生誕地」がある。

智頭急行線には「宮本武蔵駅」がある。

宮本武蔵生誕の地

左から

讃甘(サノモ)神社 水車小屋

中央 武蔵生家跡

右 武蔵神社

| 生家前の説明板から 武蔵は天正12年(1584)に生まれ、父は平田無二、祖父は平田将監で二人とも十手術の達人だった。 こうした武術家の家に生まれ育った武蔵は少年の頃から武術にたけていて、 13才の時、播州平福で新当流有馬喜兵衛に勝ち、それ以後諸国を巡って剣の道一筋に練磨し、 29才で佐々木小次郎に勝つまで生涯に60余りの勝負をし、一度も負けていない。 武蔵は剣の流儀を二天一流と称し、その兵法を五輪書、兵道鏡に残した。 また、書、絵、彫刻、工芸を好み禅の修行を重ね「枯木にもずの絵」等、 今日重要美術品とされている数々の作品を残して、 正保2年(1645)、熊本の千葉城にて62才で亡くなり、弓削の里に葬られた。 |

宮本武蔵の生家跡 現在も子孫の方が住んでいるという。 宮本武蔵の生家は、 北を宮川で南を小童谷川で守り、30間(約60m)四方の強固な堀をめぐらした、 大きな茅葺の家だったが、昭和17年に火災にあい現在の瓦葺きとなった。 大黒柱の位置は昔と変わらないと伝えられている。 |

讃甘(サノモ)神社 武蔵の二刀流(二天一流)は この神社の神主の太鼓とバチにヒントを得て 編み出したものだと伝えられている。 |

五輪坊 武蔵資料館があり、 宮本武蔵晩年の筆といわれる 達磨頂相図などが展示されている。 宿泊研修施設ともなっている。 |

団体様も訪れていて、今回の旅で一番にぎわっていたけど、まだまだです。

| 川戸古墳群 市指定史跡 |

美作市川戸 撮影日2021/11/20 |

武蔵の里から南西に約6km、吉野川の北岸川戸の集落にある。

1、2、3号墳が古墳公園として整備保存されている。 駐車場完備!

4号墳は離れたところに現状保存のようだ。

インターネット上に「川戸古墳群発掘調査報告書」が公開されているので参考にさせてもらった。

| 川戸古墳群は 4基の古墳群 1・2・3号墳が保存されて、古墳公園になっている。 2号墳が方墳、1・3号墳が円墳 すこし離れて4号墳(詳細不明)がある。 6世紀末〜7世紀の初めの築造と推定されている。 平成2年、圃場整備工事にともなう発掘調査の結果、 2号墳は美作地方最大級の石室を持つ方墳で多数の副葬品が出土した また、新たに3号墳が発見された。 圃場整備工事が行われる予定だったが、 工事範囲から除外し、古墳公園として整備公開された。 |

川戸古墳公園 休憩所とトイレがあり 休憩所の中には 調査時の資料文書が展示されている。 |

| 集落跡 古墳がつくられる前は集落があったようで、 縄文晩期から弥生後期にわたる各時代の土器や石器が出土している。 古墳がつくられた後の 平安時代、鎌倉時代、室町時代などの土器、陶磁器なども出土している。 遺物で特に貴重なのは銅鐸形の土製品で、農耕の祭りに使ったものと考えられていて、 県下でも数点しか出土していない。 |

群中一番北側にあるのが、1号墳。

| 川戸1号墳 | |

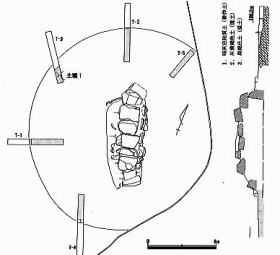

| 直径18mの円墳 墳丘の大部分が削られていた。 横穴式石室の天井石が露出。 石室の長さ8m・幅1.5m現状保存 石室内は未調査。  1号墳 墳丘 (「発掘調査報告書」から) 墳丘の大部分が 盛土で形成されたと考えられている。 |

|

1号墳全景 南西から見る |

墳丘上に天井石が並んでいる。 |

左側が入口か |

石室内部 |

1号墳の南にあるのは2号墳。

| 川戸2号墳 | |

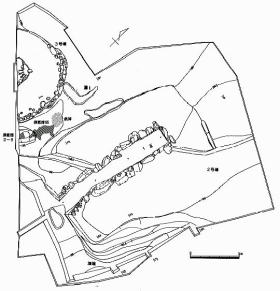

| 東西15m・南北約17mの方墳 高さは1.6m 南に開口する片袖型の横穴式石室は全長12m、 玄室長4.8m・幅2m 羨道長さ7.6m・幅1.5m 玄室には川原石と板石が敷かれている。開口部には閉塞石が残る。 天井石はなくなっている。 玄室内から 須恵器や土師器の壺、杯、高坏などの土器のほか、 耳環、玉類、鉄器などの多数の遺物が出土した。 中でも鉄器は鉄鏃、鉄刀などの武器のほか、 雲朱、轡、辻金具、鞍金具などの馬具があり、鍍金されている。 6世紀末〜7世紀初頭の築造と推定されている。 |

|

北東から見た2号墳 奥に3号墳 |

南西から見た2号墳 奥は休憩所 |

羨道側から玄室を見る |

玄室 奥壁 |

玄室から入口を見る |

墳上から石室を見る |

2号墳の西側そばに3号墳が、半分だけ保存されている。

| 川戸3号墳 | |

| 径9.6mの円墳で、墳丘の大部分が削られている。 石室もほぼ完全に石がなくなっていた。 墳丘裾に石垣のように石が積まれている。(葺石と考えられている。) 須恵器の甕、鉄滓などが出土している。 調査時に新たに発見された。  2号墳・3号墳墳丘実測図 (「発掘調査報告書」から) 左上の半円形が3号墳 その下が2号墳 |

|

北東から見る。半分は道路で削られている |

南東から見る |

南西の離れたところに4号墳があるというので探してみる。

古墳公園から南西に約30mの道路わきに、あやしい石があるので、これが4号墳かと思ったが違った…。

| |

|

石材が放置されている。 ギリギリの所まで建物が迫っている。 |

長い石材の下にも石材が見える |

発掘調査報告書によると、

4号墳は1〜3号墳の南西400mの山麓にあるそうだ。

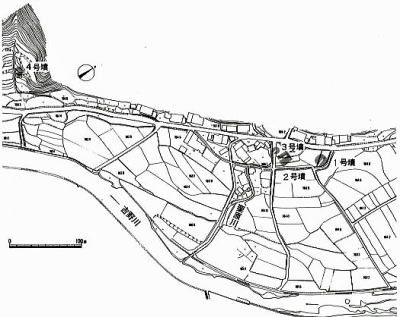

川戸古墳群周辺地形図

「川戸古墳群発掘調査報告書」から)

扇状地の最上部に2号墳、3号墳があり、

それらの北東30m、1.1m下がった位置に1号墳

4号墳はそれらの南西380mの山麓に立地、

墳丘はかなり削平されて畑となって、

5枚の天井石は下方に下ろされている。

| 小ノ谷火のかま古墳群 美作市(旧作東町)指定文化財 |

美作市小ノ谷 撮影日2021/11/20 |

手元に資料はないが、グーグルマップに載っていたので、行ってみる。

道路を挟んで東西にある2基の石室を見学できた。

1号墳は、道路の山側(東側)、木立に囲まれた中にある。

| 小ノ谷火のかま1号墳 | |||

| 覆い土はなくなって石室が露出している。 横穴式石室は、奥行5.0m・幅1.5m 蓋石は、奥行3.5m・幅2.5mの1枚とほかに2枚の巨石を使っている。 盗掘されていて、副葬品等は現存しない。 そばにあるサルスベリ2株も指定文化財だという説明がある。 |

|||

墳丘の一部が残る 巨石が見える |

羨道部は埋まっているようだ |

||

玄室入口だろうか |

奥壁側 |

||

| そばに美作市指定天然記念物の「サルスベリ」2株がある。 一枚の説明板に、小ノ谷火ノ釜1号墳とサルスベリの説明がある。

|

|||

2号墳は、道路の西側に、横穴式石室が露出している。

| 小ノ谷火ノかま2号墳 | |

| 覆土はなくなっていて、石室が露出している。 横穴式石室は、奥行6.0m・幅1.7m 蓋石は、奥行3.3m・幅2.5mの1枚とほかに2枚の巨石が使われている。 盗掘されていて、副葬品などは現存していない。 |

|

説明板の後ろに石室 |

左が石室入口側 |

左奥・入口側 右手前・奥壁側 |

奥壁側から羨道を見る 羨道はかなり埋まっている |

すきまから奥壁を見る |

西側の低い方から見た墳丘 |

| 豊野(火のかま)1号墳 市(旧作東町)指定文化財 |

美作市作東町豊野 撮影日2021/11/20 |

川戸古墳群から県道を吉野川に沿って4km下った作東町豊野の県道沿いに

案内標識があると聞いていたがみつからず、地元の人に教えてもらった。

山中の休業中(?)の窯元の建物の向かい側の少し低いところにある。

説明板がある。

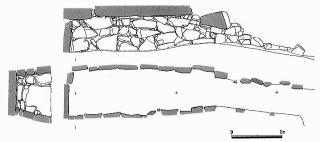

| 豊野(火のかま)1号墳は 径16m・高さ6.0mの円墳 横穴式石室は全長9.4m、 玄室長 さ5.8m、 同奥幅1.3mの無袖式 玄室の天丼石のうちの一枚は長さ3.9mを測る巨大なものである。 ほかに二枚の巨石をつかっている。 盗掘されて棺や副葬品は現存しないが、外郭の保存度と規模の大きさは、郡内古墳中随一 羨道が比較的短く、奥壁 も大形の石材に小形の石材を加えて構築されることからみて 川戸2号墳に先行すると考えられている。 (川戸古墳群発掘調査報告書から・説明板とは、大きさなどが違う)  豊野火の釜1号墳石室実側図 (川戸古墳群発掘調査報告書から)  しゃれた説明板 川戸二号墳に先行した築造と推定されている。 (説明板には、奈良時代の築造と書かれている。) |

|

この中には石室が埋もれているのか…。 |

藪の中に巨石 |

横穴式石室入口 |

入口から石室内部を見る |

奥壁 先住民がいます…。 |

内部から入口を見る |

![]()

午後2時ころ、ようやく「ゴダイ美作江見店」(美作市川北)にて、昼食調達

![]()

月の輪古墳につづく