北村さんちの遺跡めぐり

更新日2009/8/28

![]()

| 山陰旅行記 その3 島根県松江市 |

撮影日 2007/5/6~11 |

![]()

三日目です。

松江の時計台のホテルを8時に出発。

宍道湖の北岸にある古曽志古墳の丘に行く。

古墳の丘公園に行ったが9時前で、まだ開いておらず、先に丹花庵古墳を探す。

地図g

| 丹花庵古墳 タンゲアンコフン 国史跡 |

松江市古曽志 |

古墳の丘公園の北東450mのところにある。

丹花庵古墳

石碑がないと気がつかないほど低い墳丘

中央の低木に隠れるように、石棺の蓋が露出している。

丹花庵古墳は 一辺が47m・高さ3.5m、二段築成の大型方墳。

葺石あり・埴輪あり。

墳丘の真ん中に露出した石棺の蓋

長持ち形石棺が納められている。

石棺は底石・側石・蓋石の6枚を組み合わせたもの。

底石は長さ2.58m・幅1.0m・厚さ0.26mで両側に縄状突起がついている。

石棺の蓋の外面の両側斜面に鋸歯文が線刻で描かれている。。

国史跡だそうだが説明版も見当たらない。

(以前は説明版があったらしく、そこには上円下方墳と書かれているらしい。)

| 古墳の丘公園 |

松江市古曽志 |

9時過ぎたので古墳の丘公園へ。公園中央の駐車場に駐車。東側の古墳を見学。

広大な敷地に、古墳群を取り入れて公園として整備している。

⑤~⑨までは公園の中に取り込まれている。 A・Bは移築模型だ。

古墳の丘周辺の古墳 赤字の古墳は公園の中にある。

| ① | 古曽志大谷1号墳 | 消滅 |

| ② | 古曽志大谷2号墳 | 消滅 |

| ③ | 古曽志大谷3号墳 | |

| ④ | 古曽志大谷4号墳 | 消滅 |

| ⑤ | 古曽志寺廻田西古墳群 | |

| ⑥ | 古曽志姥ヶ谷古墳群 | |

| ⑦ | 古曽志廻田古墳群 | |

| ⑧ | 古曽志大塚古墳群1号墳 | |

| ⑨ | 古曽志大塚古墳群 2~4号墳 | |

| ⑩ | 大塚荒神古墳 | |

| ⑪ | 丹花庵古墳 | |

| ⑫ | 古曽志平屋敷古墳群 | |

| ⑬ | 古曽志善坊古墳群 | 消滅 |

| ⑭ | 細原尻古墳群 | |

| A | 古曽志大谷1号墳模型 | 模型 |

| B | 古曽志大谷4号墳模型 | 模型 |

| C | 平廻田窯跡群 |

(名前がわからない古墳もある。位置がわからない古墳もある。)

舟形石棺をもつ大塚荒神古墳

小さな石をしきつめた床の棺を持つ善坊1号墳

| 古曽志廻田古墳群 コソシサコタコフングン (古墳の丘公園) |

松江市古曽志 |

宍道湖を望む眺めのよい場所につくられた比較的小さな方墳2基。

古曽志廻田古墳群 南から1号墳・2号墳としている。

いずれも一辺10m前後・高さ約1mの大きさ。

見た目にはほとんどわからない。

| 古曽志大塚古墳群 (古墳の丘公園) |

出雲市松江市古曽志 |

古曽志大塚古墳群周辺は「こどものひろば」として整備されている

古曽志大塚古墳群は、大きな円墳の1号墳と北側の方墳5基からなる。

古曽志大塚1号墳

5世紀ごろ作られた古墳。

宍道湖側に造り出しをもつ円墳。

直径45m・高さ6m

二段築成で県内では最大級の円墳。

葺き石あり・埴輪あり。

1号墳のすぐ北に、西から順に2~6号墳と呼ばれている方墳がある。。

2号墳

最大の2号墳は一辺18m、4号墳は一辺10m。

3号墳

4号墳

5・6号墳はどこにあるのか確認できなかった。

| 古曽志姥ヶ谷古墳群 コソシウバガタニコフングン (古墳の丘公園) |

松江市古曽志 |

「地球46億年を渡る橋」を渡り、公園西側の古墳探し。

山の上に古墳がポコンポコンと見える。

古曽志姥ヶ谷古墳群だ。

敷地が広い上に暑くなってきて、もう疲れてしまいそう。

古曽志姥ヶ谷古墳群をそばから見る。

3基の古墳群を整備したもの

南から順に1、2、3号墳と呼ぶ。

5世紀ごろつくられた方墳

3基とも19×16m・高さ2mくらいの方墳

1号墳は壊されていたので復元した。

1号墳から家形埴輪が出土した。

| 古曽志大谷1号墳模型 (古墳の丘公園) |

松江市古曽志 |

公園の西にある朝日が丘住宅団地を造成したときに見つかり、発掘調査。その後消滅。

公園内に前方後方墳を実物大に復元した模型。

「模型」ってどういうこと? 「移築復元」ではないということ?

古曽志大谷1号墳

全長46mの前方後方墳

2段築成で葺き石がある。

段の上や墳頂には埴輪(円筒埴輪・朝顔形埴輪)が並べられていた。

神名火山と呼ばれた朝日山を背に、宍道湖を目の前に望む丘の上にあった。

5世紀前半の築造と推定されている。

後方部から前方部を見る

後方部の埋葬施設は地すべりで失われていた。

前方部の埋葬施設は元の位置に復元している。

復元された前方部の埋葬施設

木棺を小石で囲んだもので

棺内から鉄刀・刀子・斧・鏃が出土。

棺外の石の上には矢が束ねて置かれていた。

埋葬が終わると棺の蓋の上にはさらに石がのせられその上に須恵器の壺が供えられた。

前方部の先端にある造出し。

造出しの周囲は埴輪で囲まれ、上からはたくさんの土器が出土した。

死者を弔う祭りが行われていたと推定されている。

| 古曽志平廻田3号窯復元 (古墳の丘公園) |

松江市古曽志 |

古曽志大谷1号墳模型のわきにある。

古曽志平廻田3号窯復元

平安時代の土器を焼いた窯を実物大に復元

山の斜面を利用板トンネルのような形の窯で登り窯と呼ばれる。

長さ3.7m・幅1.2mで、

見つかった土器(須恵器)の特徴からつくられたのは10世紀ごろと推定されている。

3号窯の近くにあった1、2号窯跡はそのままの姿で保存されている。

| 古曽志大谷4号墳・模型 (古墳の丘公園) |

松江市古曽志 |

古墳時代の終わりごろの小型の石棺をもつ方墳を実物大に復元した模型。

古曽志大谷4号墳

長さ8.8m・幅7mの長方形墳

7世紀後半の築造と推定されている。

板石を組み合わせた石棺が見つかった。

墳丘中央の石棺

内法は長さ70cm・幅35cmで火葬墓と考えられている。

| 古曽志寺廻田西古墳群 (古墳の丘公園) |

松江市古曽志 |

古曽志寺廻田西古墳群のある丘

北から1、2号墳と呼ぶ。

1号墳は丘陵の上、2号墳は斜面にあるので、1号墳の方が古いと考えられる。

![]()

広すぎてもうくたびれてしまった。でもまだ午前10時をまわったところ。

地図に金崎古墳群というのがあるので見に行く。

| 金崎古墳群 国史跡 |

松江市西川津町 |

島根大学北側の夢ヶ丘団地の中にある。

金崎古墳群は、昭和18年に発見された。標高30mから35mの低い丘陵尾根上に立地。

前方後方墳2基・方墳9基からなる。

住宅街に残された古墳

住宅街の木立の中、古墳が現状保存されている。

4号墳墳丘から見た1・2・3号墳の木立。

金崎古墳群配置図 (説明版から)

昭和38年宅地造成工事で6基の古墳が破壊。

住宅街の中、3カ所に分かれた史跡公園として、5基が保存されている。

1号墳は、昭和22年発掘調査。

長さ32mの前方後方墳

前方前端幅12m・長さ9m・高さ2m

びれ部の幅10m・後方部の一辺23m・高さ4m

後方部中央に竪穴式石室がある。

前方部から家形埴輪・人物埴輪

後方部から円筒埴輪の破片が多数出土

1号墳では、鏡・玉・剣・U字形鍬先・須恵器など多くの副葬品が出土。

5世紀後半の築造と推定されている。

2号墳は、一辺10m・高さ1mの方墳

3号墳は、一辺20m・高さ2mの方墳

住宅街から見た4号墳

4号墳は、 長辺26.5m・短辺17m・高さ3mの長方形墳

5号墳は、全長22mの前方後方墳

前方部 長さ5m・幅7.5m・高さ1m

後方部 17×20m・高さ2.5m

![]()

八雲立つ風土記の丘付近の地図

| 山代二子塚古墳 国史跡 |

松江市山代町 |

日本で初めて「前方後方墳」という名が付けられた記念すべき古墳。

山代二子塚古墳の、後方部南には「ガイダンス山代の郷」がある。

山代二子塚古墳

左 前方部

右 後方部

山代二子塚古墳

後方部から前方部を見る

山代二子塚

前方部から後方部を見る

墳頂に高校生がずーっと座り込んでいて動かない。

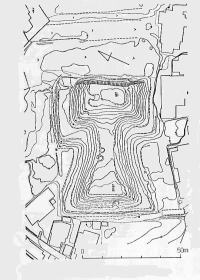

山代二子塚古墳実測図

後方部先端が削られているが

復元全長94mの前方後方墳(島根県最大)

前方部先端幅55m・高さ6.5m

後方部幅55m・高さ8m

2段築成、葺き石あり、埴輪あり

周りには幅7m・深さ2mの溝がある。

出雲市の大念寺古墳と同じころ、6世紀中ごろの築造と推定されている。

後方部先端部(東側)は削平されていて、それを利用して「山代二子塚古墳土層見学施設」がつくられている。

山代二子塚古墳土層見学施設内では、

古墳を作ったときの土層の様子を見ることができる。

レーダー探査によってわかった石室の大きさも示されていて

大きな石室を実感できる。

石室は未発掘。

大きな石室だなあ!

施設内では、ほかに、付近の古墳の説明がある。

向山1号墳は住宅地の山の斜面にあり墳丘は削られてほとんどわからないが

一辺30mの方墳で石棺式石室があり、レプリカがガイダンス内に展示されている。

永久氏宅後古墳は、大きな石棺式石室が露出しているが、個人の敷地にあるので見学は難しい。

東淵寺古墳は長さ60mの前方後円墳で、後円部の西側に空堀の跡

前方部は削られ、後方部が残っている。

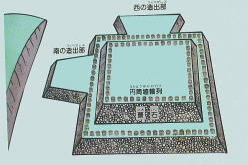

| 山代方墳 国史跡 |

松江市山代町 |

二子塚の東50mにある。

山代方墳は 43m×45mの方墳で二段築成

周囲に幅14mの周溝がめぐる。さらにその外側に周提が存在した。

埋葬施設は石棺式石室。古くから開口していたので副葬品はない。

6世紀末~7世紀前半の築造と推定されている。

山代方墳

公民館の北に接して現状保存

墳丘の一段目の南側に石室が開口する。

現存長5m

複室構造の石棺式石室で、

室内には有縁石床が残っている。

山代方墳実測図(説明板から)

南側は人家により削られている。

石室は埋まっているけれども、石室の実測図や写真が残っているので、調査してから埋め戻したのか?

| 大庭鶏塚 国史跡 |

松江市大庭町 |

山代二子塚の西にある。

大庭鶏塚は、一辺42m・高さ10mの方墳

西と南にそれぞれ造り出しがある。二段築成で 西側に溝がある

斜面には石垣状の葺石が確認されている。

出土品は円筒埴輪片、須恵器

6世紀中ごろの築造と推定されている。

大庭鶏塚古墳全景

正月になると金の鶏が鳴き、それを聞いた人は幸せになれるという

金鶏伝説が伝わっている。

造出しは雑草が伸びてきていて写真ではよくわからない。

大庭鶏塚想像復元図

(説明板から)

| 岩屋後古墳 県史跡 |

松江市大草町 |

水田の中にとんがり頭の大きな石が見える。

岩屋後古墳全景

石室の周りだけが残っている

岩屋後古墳は 古墳の墳形は不明だが、20m前後の規模と推測されている。

県下最大規模の石棺式石室を持つ。

石室は羨道部・前室部・奥室部に分かれる。現在は奥室だけが残る。

玄室の長さ2.2m・幅3.3m・高さ2.2m。

石室内にたたずむ私

羨道部の壁を割石で積むのに対して、

前室・奥室の壁はいずれも一枚の切石で構成する。

特に奥室天井石は家形に加工している。

遺物は明治年間に墳丘を削りとった際出土したと伝える人物埴輪(5体以上)が有名。

近年の発掘調査で、円筒埴輪・須恵器なども確認された。

6世紀後半の築造と推定されている。

![]()

昼飯を探して「島根県立八雲立つ風土記の丘」(岡田山古墳群)まで行くが見つからず、

戻って、山代二子塚の隣のスーパーでパンと飲み物を買い、岡田山のベンチで遅い昼食。

| 岡田山1号墳 国史跡 岡田山古墳群 八雲立つ風土記の丘 |

松江市大庭町 |

島根県立八雲立つ風土記の丘として整備された公園の中にある。

1970年まで天井石がないまま放置されていたが、保存運動が高まり、ようやく国の史跡に指定された。

岡田山1号墳全景

左 後方部

岡田山1号墳は 全長24mの前方後方墳

後方部の幅14m・高さ4m 前方部高さ3.5m幅14m

3段築成 葺石あり

復原工事の際、中段の葺石に沿って円筒埴輪が並べられていることがわかった。

長さ47m・幅16~29mの長方台形の地山の上に2段築成の前方後方墳がのっている。

6世紀後半の築造と推定されている。

後方部の横穴式石室

説明板の左手前に閉塞石が積まれている。

石室は1915年に発掘され、遺物が取り出された。

石室内部

後方部の中央から西側に開口している。

玄室入口に柱石が存在している。

石室は全長5.6m・奥行2.8mで最大幅1.8mの割石積片袖形

玄室の4壁が上方に向かって次第にせり出して長方形をなすように積み上げられている。(持ち送り技法)

玄室内の家形石棺は内径で奥行1.15m・幅35cmの小型のもので、

その手前には、これに直角に接して箱式石棺(幅60cm・長さ1.8m)が置かれ、

太刀や鏡などはこの箱式石棺に入れられていた

副葬品は約50点。

銘文入りの円筒太刀のほか環頭太刀と円筒太刀

鏡・刀子3・銀環・金銅丸玉 馬具(鞍金具・轡・馬齢など)・須恵器製品

大正4年に、中国製の鏡、4本の太刀類、馬具2セットなどが石室内から発見された。

昭和58年には、副葬品の太刀の保存処理の際、

X線調査をして刀身部分から「額田部臣」を含む12文字が発見された。

部民制の成立を証明するものとして注目された。

| 岡田山2号墳 国史跡 岡田山古墳群 八雲立つ風土記の丘 |

松江市大庭町 |

岡田山1号墳の横にある。

岡田山2号墳全景

直径43m・高さ6.5mの円墳

未発掘のため詳細は不明

墳丘は段築があり、斜面には葺石と円筒埴輪が確認されている。

1号墳より先につくられたと考えられている。

注目を集めている1号墳よりずいぶん大きいので、発掘したら面白いかもしれない。

東光台古墳の石棺

(島根県立八雲立つ風土記の丘内に移築保存されている。)

東津田町石屋の丘陵尾根上で発見され、発見時には人骨の一部が残っていた。

出土した人骨には朱が残っていた。

V字形に石を積んで石枕を作っているのが特徴。

| 神魂神社 カモスジンジャ 本殿は国宝 |

松江市大庭町 |

神魂神社の鳥居(上り口)

薄暗い石段を上ると静かな空間

神魂神社本殿は、最古の大社造りとして昭和27年に国宝に指定されている。

末社貴布祢・稲荷両神社は国重文

歴史散歩(山川出版社)には

「1583(天正11)年焼失したが、毛利輝元により再建された。」とある。

本殿は室町時代初期(1346年)建立の大社造りで、

大きさは3間四方高さ4丈あり

出雲大社本殿とは規模を異にするが

床が高く、木太く・特に宇豆柱が壁から著しく張り出していることは

大社造りの古式に則っているとされている。

本殿内は狩野山楽土佐光起の筆と伝えられる壁画9面に囲まれ、天井は9つの瑞雲が5色に彩られている。

神魂神社境内にある横穴

神魂神社から八重垣神社までのあたりは大石横穴群・荒神谷・後谷古墳群などがあるそうだから、

その一つかもしれない。

| 八重垣神社 |

松江市佐草町 |

ヤマタノオロチ退治ゆかりの神社。

本殿の壁画だった板絵著色神像(国重文)は、1966年まで本殿の壁画だった。

従来は絵画の様式から16世紀末ころのものとされていたが、

2002年の調査で板そのものは13世紀中ごろに伐採されたスギ板だとわかった。

スサノオノミコト・稲田姫など6神像が描かれている。

宝蔵に収められていて拝観も可能。

八重垣神社本殿

スサノオノミコトと稲田姫を祭神とする。

この神社の「鏡の池」は稲田姫が飲料水を得、また姿を写されたところといわれている。

縁結びの神様

本殿の壁画だった板絵著色神像(国重文)は、宝蔵に収められていて拝観もできる。

本殿左側から

神秘の夫婦椿(連理玉椿)

二つの椿が成長すると一本になっていることで、

一心同体、愛の象徴として神聖視されるようになった。

現在境内に3本の夫婦椿がある。

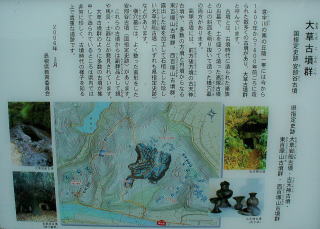

| 大草古墳群 |

松江市大草町 |

説明版を見つけたが、山の中を歩く元気がなく、あきらめる。

見つけた説明版

山の中には

国指定史跡安部谷古墳

県指定史跡 大草岩船古墳・古天神古墳・東百塚山古墳群・西百塚山古墳群

がある。

前方後方墳の古天神古墳

多数の方墳と円墳からなる東百塚古墳群・西百塚古墳群

露出した岩を加工して石棺とした珍しい大草岩船古墳

整った家形の横穴墓の安部谷古墳

などがある。

| 徳連場古墳 国指定 |

松江市玉湯町 |

玉造温泉にある。

徳連場古墳

直径8.5m・高さ1mの円墳

埴輪片が見つかっている。

中央に露出している石棺は、舟形石棺。

蓋は一つの石、身は二つの石を中央付近でついである。

縄掛け突起がある。

石棺の大きさは長さ2.1m・最大幅0.78m(縄掛け突起は除く)

明治42年に、先の欠けた剣が出土、後にガラス小玉も出土した。

5世紀の築造と推定されている。

| 烏場1号墳石棺 |

松江市玉湯町 |

玉造資料館の前庭に展示されている。

烏場1号墳移築

烏場古墳群は、

もとは町内烏場台地にあり、2基の方墳からなる。

1号墳は、一辺10m・高さ2.5mで

長持ち形系箱式石棺と木棺直葬の二つの埋葬施設があった。

烏場1号墳石棺

副葬品は鉄剣・鉄鏃・須恵器などがある。

6世紀前半の築造

資料館の敷地内には他にも古墳があるということを後で知った。残念!

| 玉造築山古墳 県指定 |

松江市玉湯町 |

平坦地に造られた直径16m・高さ2.5mの円墳。

玉造築山古墳全景

江戸時代末期に発掘され、二つの石棺が露出している。

副葬品として、鏡1、勾玉・管玉・ガラス小玉多数、剣、壺などあったが、現在は行方不明。

昭和35年、石棺修復の際に棺外から鉄鏃、短甲の一部が出土している。

5世紀代の築造と推定されている。

露出した2基の石棺が覆い屋の中に保存されている。

石棺は修復されているそうだが、

それでもかなり壊れた石棺

石棺その1 |

石棺その2 |

| 岩屋寺跡横穴古墳 イワヤジアトコフン 国指定史跡(S23) |

松江市玉湯町 |

急な坂道を上ったところに寺の名残の石段があり、その奥にある。

岩屋と呼ばれる丘陵の斜面の麓にある。

かつて丘陵には岩屋寺があったが、1876年(明治9)に移転している。

岩屋寺跡横穴古墳

凝灰質砂岩(来待石)の岩盤に掘り込まれた横穴墓が、

12m離れて南北に2基ある。

天井を家形に加工し

屋根と壁の境界を浮き彫りにするなどていねいな造りになっている。

岩屋寺跡横穴古墳・南穴

岩屋寺跡横穴古墳・北穴

南穴は単室で、天井は四注式家形、

玄室は長さ約2.3m・幅約2.9m・高さ約2.3m、

底部の左右に床があり、入り口は北穴と同じつくりになっている。

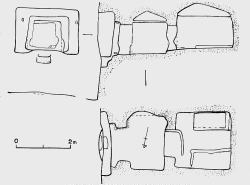

北穴実測図

北穴は

復室(二つの部屋)で、天井は四注式家形、

玄室は、長さ約2m・幅約2.8m・高さ約2mで石床となっている。

前室は、長さ約1.8m・幅約2.4m・高さ約2m、

入り口は3段の切り込みがほどこされている。

2つとも天井を家形に加工し、屋根と壁の境界を浮き彫りにするなど丁寧なつくりとなっている。

早くから開口し、副葬品は不明。

古墳時代終末期の7世紀の築造と推定されている。

明治時代初期まで「岩屋寺」(臨済宗)があったというが、こんな山奥にお寺があったというだけでびっくり。

| 田和山遺跡 県指定 |

松江市乃白町 |

1998年病院建設に伴う確認調査により3重の環壕に囲まれた山頂部から祭祀施設と推定される建物跡が発見された。

環壕は集落ではなく、山頂部を守っている。

田和山遺跡で出土した石硯(すずり)は日本でもっとも古いすずりといわれている。

(薄い板状の石片で一部がくぼんでいる。)

とてもきれいに整備された公園となっている。りっぱなパンフも備えてある。

田和山遺跡から大山をみる。

うすく写っているのだけどね。

見えない!

どういうわけか環壕の写真がない???

近くに乃木二子塚古墳があるというが確認してこなかったのが心残りである。

![]()

今日の宿も、松江の時計台のホテル(2泊目)

夕食は「なにわ寿司」。2100円。

有名なすし屋さんらしく、最近カバちゃんが食事に来たそうだ。

柳沢真吾さんや大沢逸美さんの写真も飾ってあった。

松江の町は素敵だ。

松江には他にもたくさんの古墳がある。

場所が特定できたもの、整備されているものを中心に見学したが

見残した古墳があることが残念。

明日は安来市に行く予定。

山陰旅行記・その4につづく

![]()