�k�����̈�Ղ߂���

| �ޗǂ̗��E2011 ����3 |

2011�N11��20���`11��23�� |

2011.11.21�@�ޗǂ̗��E����ڂɓ���B�ߑO7���ɁA �X�[�p�[�z�e���u��a�S�R�v���o���B

�܂��щ������˂�T�����݂���Ȃ��B���������������Ƃ�����߂Ď��ɁE�E�E�E�B

| �E���i�����Õ� �Ώ�E�L�c�Õ��Q |

�V���s�Ώ㒬 �B�e��2011/11/21 |

�O�������ʎ����ƂȂ��Ă��ē���Ȃ��̂ŁA�O�����̘e�̍ד���ʂ��Č�~���ցB

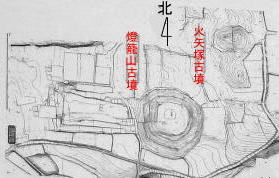

�@�@�@�E���i���ˌÕ��@��~�� |

�@�@�E���i���ˌÕ��̉������Ύ����� �@��~���ɓ�����ɊJ������B �@�A���̈ꕔ���j��Ă��邪�A �@�����^�̐Ύ�����������B |

�E���i���ˌÕ��̌������� |

�E���i���ˌÕ���������J���������� |

| �@�E���i���ˌÕ��́@�@�S��110m�̑O����~�� �@�@��~���a68m�E��14m�A�O������80m�E��14m �@�O������k�Ɍ�����B �@����o���������ĉ~�����ւ����ׂ��Ă����B �@�O�������k���ɕ��`�̒���o��������B �@�O�����O�ʂɂɉ~�����ւ���ׂ����R�ʂ�����B(���̕����܂Ŋ܂߂�ƑS��128m�B) �@2�i�z�� �@�������������Ύ��́A�S��10.4m�A �@�@������6.85m�E��2.9�`3.1m�E����3.6m�@�A����2.1m�E��������3.5m�B �@�@���ʂɂ͌�����I���~����Ă����B�ÊD��̐Ί��̔j����������B �@�{�b��ЁA�~�����֕ЂȂǂ��o�y�B �@6���I�O���`�����̒z���Ɛ�������Ă���B |

|

�@�@�@�@

| �Ώ��ˌÕ� �Ώ�E�L�c�Õ��Q |

�V���s�Ώ㒬 �B�e��2011/11/21 |

���u�͂�������c���Ă��āA���������ł���B�����Ղ��m�F�ł���B

�Ώ��ˌÕ��@��~�� �@�@ |

�@ �Ώ��ˌÕ��̑���o�� �@���h�ȑ���o�����m�F�ł���B |

�Ώ��ˌÕ��̐Ύ� ��ɊJ������ �Ђǂ��j��Ă��āA �Ύ��̍ʼn��i�̐�����܂�c���Ă��Ȃ��B �Ζʂɂ͐ނ����낪���Ă����肷��B |

|

�Ώ��ˌÕ��Ύ��̉��Ǖ��� |

�Ώ��ˌÕ��Ύ������������������ |

| �@�Ώ��ˌÕ��́@�O������k�Ɍ�����B �@�@�S��107m�̑O����~���@�@�@��~���a67m�E����14m�@�O������82m����14m �@�@�k�A���A���3���ɋ���B �@�@����o���͐����ɂ���i�����ɑ��݂���\������j �@�@2�i�z���@�@���A���ւ���B �@�@�Б��^�������Ύ��� �@�@�@������6.3m�A��2.8m�A��������3.8m�i�c��2.8m�j �@�@�@�ÊD��Ί����������ƍl�����Ă���B�@�i�j�Ђ��o�y�j �@�@6���I�O���̒z���Ɛ�������Ă���B |

|

�@�@

| �ʏ��p�q�ˌÕ� �Ώ�E�L�c�Õ��Q |

�V���s�ʏ� �B�e��2011/11/21 |

�R�̕ӏ��w�Z�̓����ɂ���B

�@ �@�ʏ��p�q�ˌÕ��@�k���� �r�j�[���n�E�X�̌������Ɍ�����B �B�e�|�C���g������E�E�E |

�ʏ��p�q�ˌÕ��@������ ���w�Z���̌����݂����ȂƂ��납�猩�� ���̌������� |

| �@�ʏ��p�q�ˌÕ��� �@�S��57m�̑O����~���@��~���a31m�E����5.5m�A�O����43.5m�E��5.5�� �@�O�������قږk�Ɍ����� �@�����̍��Ղ���@������@���ւ���@����o���̍��Ղ����� �@�����{�݂͖������ŏڍׂ͕s���B �@6���I�O���̒z���Ɛ�������Ă���B�@ |

|

�@�@

| �ʏ���ˌÕ� �Ώ�E�L�c�Õ��Q |

�V���s�ʏ� �B�e��2011/11/21 |

���u����������c���Ă���悤�Ɍ����邪�A���͓y��肳��Ă��āA

�Ί����������Ύ��������Ȃ��Ă���Ƃ����B���t�[�q��n�}�Ō���Ə��`�̕��u�Ɍ�����B

�ʏ���ˌÕ� ���オ���Ă��邽�ߒr�̌������̕��u |

�ʏ���ˌÕ� �����Ղ����ꂢ�I |

| �@�ʏ���ˌÕ��́@�O������k���Ɍ����� �@�S��125m�̑O����~���@��~���a85m�E����15m�@�O������90m�E��15m �@�@2�i�z���B�����̍��Ղ���B������A���ւ��� �@�������Ύ�������Ί��������� �@���֕ЂƋ������̗���V�A�Z�A�品�A�y��A�l���Ȃǂ��o�y�����Ƃ����Ă���B �@6���I�O���̒z���Ɛ�������Ă���B |

|

| �@ | �J�{��R�� |

| �A | �܂イ�ˌÕ� |

| �B | �a玉��_�ЌÕ� |

| �C | �ԓy�R�Õ� |

| �D | ���厛�R�Õ� |

| �E | ���厛�R25�E26���� |

| �F | �≮��ˌÕ� |

| �G | �E���i���ˌÕ� |

| �H | �Ώ��ˌÕ� |

| �I | �ʏ���ˌÕ� |

| �J | �㑍���R�Õ� |

| �K | �n�~�ˌÕ� |

| �L | �ʏ��p�q�ˌÕ� |

| ������ �[�V�����Q |

�V���s�[�V���� �B�e��2011/11/21 |

�O��s�����Ƃ��́A�����鎖���ł��Ȃ������B

HP�u��a�̌Õ��T���u���O�v���Q�l�ɁA�s�������`�F�b�N���ĒT���B

���˂́A�V����w�O�����h�̓����̐}���ق̓��ɂ���B

�ۏ��ˌÕ����ɐ���������B

���ˌÕ����u ��ɐΎ����J�����Ă���B |

|

���ˌÕ� �Ύ������@ �傫�Ȑ�傫�������낦�� 2�i�ɐς�ł���B |

���ˌÕ� ��������J���������� |

���ˌÕ������}�@�@(��������) ���ˌÕ��� �������牄�т�����̓쐞�ɂ��� �@�a35.5m�E����5m�̉~�� �@2�i�z���@������(�ꕔ�c��)�@ �@�������������\��������B �@��ɊJ�����闼�������������Ύ��͑S��11.11m �@�@�@��������4.46m�E���Ǖ�2.58m�E����2.4m �@�@�o�y���͊m�F����Ă��Ȃ��B �@�@7���I�O���̒z���Ɛ�������Ă���B |

|

�����s�̏��J�Õ��╽�Q���̐��{�Õ��Ɠ���v�Ƃ������A�܂��̕��͋C���Ⴄ�̂őS������Č�����B

| ����ƌÕ� �[�V���Õ��Q |

�V���s�[�V���� �B�e��2011/11/21 |

�O��͐������瓌��ƌÕ������w�������A�J�����Ă���Ύ��͕�����Ȃ������B

�u��a�̌Õ��T���u���O�v���Q�l�ɁA�s�������`�F�b�N���ĒT���B

����ƌÕ��Ύ��T���̏o���n�_

�@�@��s��_��

��������k�ɁA����ƌÕ��̐Ύ��ցE�E�E

����ƌÕ��@�O��������~�������� ��~���̂܂͑傫���זv���Ă���B |

����ƌÕ��@�Ύ����� �Ύ��O�ɂ́A�Ε������u����Ă���B |

����ƌÕ��@���� �ׂ��ȃ`���������オ��A�悭�����Ȃ��B ���ǂ͓y���Ŗ��܂��Ă���B�@ |

����ƌÕ��@��������J�����������@�@ |

| �������ɂQ��̐Ί�������B�g�������Ί��ƙ������ƌ`�Ί��B | |

����ƌÕ��@���������̐Ί� ���h�s���N�ΐ����ю��ƌ^�Ί� |

����ƌÕ� �����O���̐Ί��͊��ꕔ�������c��B ���R�ÊD��̑g�����Ί� |

| �@����ƌÕ��́@ �O�����𐼂Ɍ����� �@�@�S����72���̑O����~���@��~���a44���E����10���@�O������68���E����6.5�� �@�@��i�z���@���Ȃ��@���ւ͂Ȃ� �@�@��~����ɊJ���������Б����������Ύ��͑S��14.6���B �@�@�@�A����7���E��1.7���E����1.5���@������7.6���E��2.4���E����3.3���B �@�@�n��A�b�h�̏��D�����o�y�����Ƃ����B �@�@6���I�O���̒z���Ɛ�������Ă���B |

|

�@�@

| ���ˌÕ� ��a(����)�Õ��Q |

�V���s�V�� �B�e��2011/11/21 |

��a�_�Ћ����ɂ���Õ������A���ʒ��������Ȃ���Ă��炸�A�ڍׂ͕s���B

���ˌÕ��@��������u ���݂͎G�ؗтƂȂ� |

���ˌÕ��@������� |

���ˌÕ����������O���������� �@�@ |

|

| �@���ˌÕ��́@�O�������ʂɌ����� �@�S��60m�̑O������� �@�@����Ӗ�30m�E������7m�A����10�� �@�O��������20m�E��30m�E������2.6m �@���тꕝ15m�E��O����-2.9m�j �@��̕������A�����Ă���̂�������Ȃ��B |

|

�n���R�Õ�����݂鐯�ˌÕ�

�@�@�@�@�E���@�@�����

��a�_��

�u�I�I���}�g�W���W���v�Ɠǂ�

���{�ŌÂ̐_�ЂƂ�������������B

�@�@�@

![]()

��a(����)�Õ��Q�̎�ȌÕ��̔z�u�}

| �@ | �@���O | �` | �傫�� | �ޗnj� ��Ւn�}N0 |

| 1 | �m���M�� | �O������� | �S��63m | 144 |

| 2 | �q�G�ˌÕ� | �O����~�� | �S��130m | 145 |

| 3 | �}�o�J�� | �O����~�� | �S��74m | 147 |

| 4 | �N���ˌÕ� | �~�� | �a32m | 146 |

| 5 | �g���q�ˌÕ� | �O������� | �S��140m | 148 |

| 6 | ���R�ˌÕ� | �O����~�� | �S��114m | 153 |

| 7 | �I�ˌÕ� | �O����~�� | �S��120m | 149 |

| 8 | ���m�ˌÕ� | �~�� | �a35m | 150 |

| 9 | ���r�R�� | �O������� | �S��120m | 151 |

| 10 | ���a�ˌÕ� | �O����~�� | �S��219m | 161 |

| 11 | ���a�ˌÕ� | �O����~�� | �S��139m | 162 |

| 12 | ���ĎR�Õ� | �O����~�� | �S��110m | 156 |

| 13 | ���R��ˌÕ� | �O����~�� | �S��132m | 157 |

| 14 | �n���R�� | �O����~�� | �S��110m | 142 |

| 15 | ���ˌÕ� | �O������� | �S��56m | 141 |

| 16 | �t�T�M�ˌÕ� | �O������� | �S��110m�ȏ� | 143 |

| 17 | ���ˌÕ� | �~�� | �a54m | 139 |

| 18 | ��ˌÕ� | �O����~�� | �S��105m | 138 |

| 19 | �ٓV�ˌÕ� | �O����~�� | �S��70m | 135 |

| 20 | ��H�{�R�� | �O����~��? | �S��45m | 154 |

| 21 | ���x���ˌÕ� | �O����~�� | �S��45m | 159 |

| 22 | �}�g�o�� | �~�� | �a50m | 137 |

| 23 | �Ζ�ˌÕ� | �O����~�� | �S��50m | 155 |

�@�@�@�@�@

| ��ˌÕ� �ʷ�� ��a(����)�Õ��Q |

�V���s���莛�� �B�e��2011/11/21 |

���u�S�̂���K�͂ɍ핽�����ʂ��ʎ����ƂȂ�B����������B

��ˌÕ� ���u�͊`���ƂȂ��Ă���B |

�@�@�@�@��ˌÕ� �@�@���тꕔ���������� |

| �@ ��ˌÕ��́@�O�����𐼓쐼�Ɍ����� �@�@�S��102m�̑O����~���@��~���a46m�E�O������40m �@�@�����Ȃ��B �@�@���������ɋʗނ��o�y�����B �@�@��~���̒[����b���ō���Ă���ق��A�㐢�̊J���ł��Ȃ�`���ς���Ă���B �@�@���@�����͂���Ă��Ȃ��B |

|

�@�@

| �Q | ���ˌÕ� ��a(����)�Õ��Q |

�V���s���莛�� �B�e��2011/11/21 |

�ʎ����ƂȂ��Ă���B

���ˌÕ��̒Ⴂ���u

���̕ӂ�́A�����̍��܂肪���邾���ŌÕ��ł���B

| �@���ˌÕ��́@�a54m�̉~�� �@�@����̍����͖�1.5m �@�@�Z��3�^�y�� ���o�y���Ă���̂ŁA�@3���I�㔼�̒z�����H |

�@�@�@�@

| �ٓV�ˌÕ� ��a(����)�Õ��Q |

�V���s�ݓc�� �B�e��2011/11/21 |

���ߒr�̐��Ɍ�~��������������Ԃŕ��u������B���̂��ߒr�͎����̍��𗘗p�������̂Ȃ̂��H

�ٓV�ˌÕ��S�i�@�@�@�����@��~���@�E���@�O���� �@�O�����́A�قƂ�Ǎ핽����킸���ȍ��܂肪�c�邾���B �@�����ɂ͂��ߒr������B |

|

�@�ٓV�ˌÕ���~���ɂ��鏬���Ȑ��K �@���ꂪ�ٓV�l���H |

�@�ٓV�ˌÕ��́@�O�����𐼂Ɍ����� �@�S��70m�̑O����~�� �@�@��~���a40m�E�O������30m |

�@�@�@

| �}�g�o�� ��a(����)���Q |

�V���s�ݓc�� �B�e��2011/11/21 |

�����ˌÕ��ƕٓV�ˌÕ��̒��Ԃ�����ɂ���B�@

�}�g�o�Õ�

�Ⴍ�Ȃ��Ă��܂������u

�a50m�̉~���B

| �t�T�M�ˌÕ� ��a(����)�Õ��Q |

�V���s���莛�� �B�e��2011/11/21 |

���w�Z�߂��ɕ��u�B�@���тꕔ����O�����ɂ����đ傫���j��Ă���B

�t�T�M�ˌÕ�

| �@�t�T�M�ˌÕ��́@�O�����𐼂Ɍ����� �@�@�S����110m�̑O��������@������̈��60�~65m�E����9m�A�O������3m �@�@�������������\��������B �@�@�����ނ��o�y�����Ƃ����`�������邪�A���݂͕s���B �@�@4���I�����̒z�����H |

�@�@

| �n���R�� ���� ��a(����)���Q |

�V���s���ɒ� �B�e��2011/11/21 |

���ˌÕ��̂������ɂ���B�ȒP�Ȑ���������B

�n���R�Õ� �@�����̖��c�Ǝv����r����Ɠ��암�ɂ���B |

�n���R�Õ��@�@�O���������~�� �@���тꕔ���킩��B |

| �@�n���R�Õ��́@�O�������Ɍ����� �@�@�S��110m�̑O����~���@������a56m�E������11m�@�O������4m�E����6m �@�@������A���ւ��� �@�@��~���Ŕ��̏W�ł��鎖����G�����Ύ��ł͂Ȃ����ƍl�����Ă��� �@�@�{�R�^�̓����䂪�o�y �@�@3���I�㔼�̒z���Ɛ�������Ă���B |

|

![]()

�ǂ����}�g�ɂāA�@���ؘ��̒��H�B

| ���r�R�� ��a(����)���Q |

�V���s���莛�� �B�e��2011/11/21 |

���r�R�Õ����̎����Ղ��ߒr�̓���p������Ɂu���r�R�Õ��v�̐����������Ă���̂ɋC�t���B

| �@�������� �@���r�R�Õ��́@�O�������Ɍ����� �@�S��125m�̑O��������@���������14m�@�O����������27m�E����7m �@2�i�z���@������@���ւȂ� �@��������̒����ɒ���6.8m���G�����Ύ��ɂ̓R�E���}�L���̊��|�`�؊������u����Ă����B �@�Ύ�������A�K���X�ʁA���ʁA�r�ւȂǂ̑����i��S��Ђ��o�y�B �@���̐Ύ��̖k�����ɓ��@50cm�l���̏��Ύ������蓺�����o�y�B �@���̓����͓��s�ԕ����ƌĂ�A�a37.5cm�������^�̂��̂ŁA �@�@�@�ȐD��̕�����E�T�M�̖ѐD���ŕ�܂�Ă����B �@4���I�O���̒z���Ɛ��肳��Ă���B |

|

���r�R�Õ��@���삩�� �E���@����� �O��Ƃ͔��̕��p����ʐ^���B��B |

���r�R���@�����} (��������) |

�@�@�@�@�@

| ���R��ˌÕ� ���j�� ��a(����)�Õ��Q |

�V���s���R�� �B�e��2011/11/21 |

�O��͕�����������B����͌�~���ɏオ��B

�O���������̊p������ɁA��~���ɏ�铹������B

���R�����~����

���R��ˌÕ����S��130m���O����~��

�����ɂ͕�ۂƐΎ��������킩��悤�ɐA�͂�����B

�@�@�@�@�@

| ���ĎR�Õ� ��a(����)�Õ��Q |

�V���s���R�� �B�e��2011/11/21 |

���R��ˌÕ����琼�a�ˌÕ��ɍs���Ƃ��ɓ��ĎR�Õ��̂���ʂ�B

���ĎR�Õ��͑O�w�������A�O��̂Ƃ��ɂ͂Ȃ������͂��̓��ĎR�Õ��������I

| �@�������� �@���ĎR�Õ��͑O�����𐼂Ɍ����Ă��� �@����S��110m�̑O����~���A��~������6.4m�E�O������41m �@3�i�z�� �@�������Ȃ̂Ŗ����{�݂͕s�������A �@�@��~���ŒG�����Ύ��̕��ނƂ݂���������̎悳��Ă���B �@���u�e���ʼn~�����ւ⒩��`���ւ̔j�Ђ��̏W����Ă��邱�Ƃ���A �@�@���֗��u���͂�ł����ƍl�����Ă���B �@���̑��A���֖��A�������A���E���ʁE�NjʂȂǂ̑��g��o�y���Ă���B �@4���I�O�t�̒z���Ɛ��肳��Ă���B |

�@�@�@�@

| ���a�ˌÕ� ��a(����)�Õ��Q |

�V���s���R�� �B�e��2011/11/21 |

�O��͐������琼�a�ˌÕ��߂����A����͓�̑O�����O�ʂɂ����q���ցB

�u���a�ˌÕ��E���a�ˌÕ��v�Ƃ�������������B

|

�@�������� �@���a�ˌÕ��E���a�ˌÕ��͑�a�Õ��Q�̒��ōł��������Ɉʒu����O����~���ŁA �@�@�Ƃ��ɑO�������Ɍ����Ă���B �@���a�ˌÕ��́@�@�S��230m�̑O����~���@��~���a145m�E�O������130m�B �@�@�����O�i�E����4�i�z���@������@���ւ���@�������� �@�@��~���y�ёO�����̕����ɕ��`�d�����݂���B �@�@���u�����́u�蔒���c���Γc�ˁv�Ƃ��ċ{�������Ǘ����Ă���B �@�@1989�N�̒����ŁA���u���������`�y��������`���ցE�����`���ւ��̏W����A �@�@1993�`1995�N�̒����Ł@�O�������₭�тꕔ������@����~�����ւ��o�y�B �@���a�ˌÕ��́@�@�S��139m�̑O����~���@��~���a65m�E�O������49m�B �@�@���͂ɂ͌Õ��̊O������悷�钷���`�̒n�����c��B �@�@��~�����ɂ͑����̔��U�����Ă��邱�Ƃ���A�����{�݂͒G�����Ύ��ł���Ɛ�������Ă���B �@�@1997�N�̒����ŁA���u���ƊO��̊Ԃ̌@�����ł݂��������J�{�݂ł́A �@�@�@�������ւƓ�d��������P�A���t�Ȃǂ̕z�����y���ߍ]�n�� �@�@�@�R�A�n�Ȃǂ̊O���y��Ƃ̋������m�F���ꂽ�B �@���a�ˌÕ��̌�ɓ��a�ˌÕ����z�����ꂽ���̂Ƃ݂��Ă���B �@�������A��̌Õ��̎����ɑ傫�Ȋu���肪�Ȃ��A �@�@3���I�㔼�ɘA���I�ɒz�����ꂽ���̂ƍl�����Ă���B |

�z���������蔒���c���̐��v�N�ƍ���Ȃ��H

| �Ζ���Õ�����H�{�R�Õ� ��a(����)�Õ��Q |

�V���s���R���E������ �B�e��2011/11/21 |

���a�ˌÕ��̑O�����̐����ɁA������(�Ƃ����Ă����ʂɍl������傫��)�O����~���E�Ζ�ˌÕ�������B

�@�Ζ�ˌÕ�

�@�ʎ����ƂȂ��Ă���B

�@�Ⴂ���u�Œm��Ȃ��ƋC�t���Ȃ���������Ȃ��B

�@���ĎR�Õ��ƉΖ�˂̎����}

�@�@�@(���ĎR�Õ��̐�������)

| �@�Ζ�ˌÕ��� �@�S��49m�̑O����~���@�@��~���a30���@�O������26�� �@������@�����̍��Ղ��� |

�@

��H�{�R�Õ��@�@�Ζ�ˌÕ����猩��

�E�ɂ킸���Ɍ�����т͐��a�ˌÕ���~���[

| �@��H�{�R�Õ��́@�����S��100m�̑O����~�� �@�O�����𐼂Ɍ�����B �@����͉~����A�i����45m�j �@�������Ύ����ȑO�͂������Ƃ����B |

���܂ł͍s���Ă��Ȃ����A

�@�ʒu����l����Ƌ�H�{�R�Õ��Ǝv����B

�@�@�@�@

| ���x������ ��a(����)���Q |

�V���s���R�� �B�e��2011/11/21 |

���R��˂����։����r���ɂ���B���u�͉ʎ����ɂȂ��Ă���B

���@�����͂���Ă��Ȃ��B

���x���ˌÕ�

�O�����𐼓�Ɍ�����

| �@���x���ˌÕ��́@�S��45m�̑O����~�� �@�@��~���a25m�E,����5.4m �@�@�O������20m�E������5.4m |

�@�@

![]()

��a(����)�Õ��Q�̌��w���I���A���{�Õ��Q�̌��w�ɓ���B

���{�Õ��Q�̎�ȌÕ��̔z�u�}

�V���s���{���E�a�J���̌Õ���

���{�Õ��Q�ƂȂ�B

���R�Õ��Q����̌Õ���

㕌��E�����Õ��Q�ƂȂ�B

㕌��E�����Õ��Q��

����s�ƂȂ�B

| �@ | �@���O | �@�傫���E�` | �@������ | ��Ւn�}N0 | |

| �@ | ���ˌÕ� | 130m�̑O����~���@ | �@�G�����Ύ� | 18 | |

| �A | �A���h�R�Õ� | �S��120m�̑O����~���@ | �@ | 29 | |

| �B | ��A���h�R�Õ� | �S��60m�̑O����~���@ | �@ | 30 | |

| �C | ��a�V�_�R�Õ� | �S��103m�̑O����~���@ | �@�G�����Ύ� | 31 | |

| �D | �S�ˌÕ��E ���_�V�c�˂덆���n |

�a20m�̉~���@ | 32 | ||

| �E | �s���R�Õ� | �S��242m�̑O����~���@ | �@ | 28 | |

| �F | ���R�Õ� | �S��155m�̑o�����~���@ | �@�G�����Ύ� | 34 | |

| �G | �m�x���Õ� | �S��70m�̑O����~���@ | �@�s���@ | 19 | |

| �H | �Ζ��ˌÕ� | 111m�̑O����~���@ | �@ | 21 | |

| �I | ���{��ˌÕ� | �S��94m�̑O����~���@ | �@�Ύ� | 22 | |

| �J | ��m�R�Õ� | �S��140m�̑O����~���@ | �@ | 454 | |

| �K | �ێR�Õ��@ | �a20m�̉~���@ | �@������ | 456 | |

| �L | �ԍ�Õ� | �@���25m�̕����@ | �@ | 457 | |

| �M | �V�E���E�ˌÕ� | �S��120m�̑O����~���@ | �@ | 458 | |

| �N | �a�J���R�Õ� | �S��300m�̑O����~���@ | �@ | 455 | |

| �R | �����R���Q | 600�� | �@ |

�@�@

| �m�x���� ���{���Q |

�V���s���{�� �B�e��2011/11/21 |

�m�x����

�Ⴍ�Ȃ��Ă��܂������u

| �@�m�x���Õ��� �O�������Ɍ�����@�S��71m�̑O����~�� �@�@�@��~���a42m�E�O������30m �@�@������ |

�@�@

| �Ζ����Õ� ���{�Õ��Q |

�V���s���{�� �B�e��2011/11/21 |

����ɏZ������Ă���B

�Ζ��ˌÕ��@�����猩�� ���@�����̌�Ɍ�~�� �@�E�@�@�O�����@�@�@�@�@ �@�O�����̉E�͂��ߒr�ƂȂ��Ă���B |

�����猩���Ζ��ˌÕ���~�� �Z��̊Ԃ��獂�����u�������Ă���B |

| �@�Ζ��ˌÕ��� �@�@�S��111m�̑O����~���@��~���a66m�E����13m�@�O������40m �@�@�����̍��Ղ���@���ւ��� |

|

�@�@�@

| ���{����� ���{���Q |

�V���s���{�� �B�e��2011/11/21 |

���u�Ƀr�j�[���n�E�X������̂ŁA��������͉̂��������B

���{��ˌÕ�

| �@���{��ˌÕ��́@�O�������Ɍ�����@�@�S��92m�̑O����~�� �@�@��~���a48m�E����14m�@�O�������s���E����8m �@�@������@���ւȂ� �@4���I�O���̒z���Ɛ�������Ă���B �@��������ɁA��~�������ɒG�����Ύ�(����3.6m�E��1.5m)����������A �@�@���������|�`�؊����c���Ă����B�S�V���o�y�����B �@�@���̖؊��Ђ́A���݁A����s�O�ւ́u��_���v�̖{�@�q�a�Ɋz�Ƃ��ď����Ă���B �@�吳����ɂ́A��~�����̕��R�ʓ��k���ɏ��Ύ�����������A �@�@�ʌa39.8cm�̓��s�ԕ������������ꂽ�B �@�@�@�@(�ǂ���������Ȕ��@�����ł͂Ȃ�) |

![]()

����s�ɓ���B

����s�̒n�}g

㕌��E�����Õ��Q�z�u�}

������ΒˌÕ�(��9)�����̃z�P�m�R(��19)�A

����ɓ�̊������ɂ����Ă�

�|�R���|�R���Ƃ�������̌Õ�������B

�S�Ăɔԍ�������ƃO�`���O�`���ɂȂ�̂ŁA

��v�Ȃ��̂����t�����B

�ڂ����͓ޗnj���Ւn�}������������B

| �@���O | 8�@�傫���E�` | �ޗnj���Ւn�}�� | |

| 1 | ���R1���� | �S��50m�̑O����~�� | 492 |

| 2 | ���R2���� | �S��75m�̑O����~�� | 491 |

| 3 | ���R3���� | �S��48m�̑O����~�� | 490 |

| 4 | 㕌����R�Õ� | �S��115m�̑O����~�� | 482 |

| 5 | 㕌���ˌÕ� | �S��96m�̑O����~�� | 485 |

| 6 | 㕌��ΒˌÕ� | �S��96m�̑O����~�� | 484 |

| 7 | ���c��ˌÕ� | �S��120m�̑O����~�� | 486 |

| 8 | ����Õ� | �S��280m�̑O����~�� | 509 |

| 9 | ������ΒˌÕ� | �S��60m�̑O����~�� | 495 |

| 10 | 11D-0496 | �a15m�̉~��? | 496 |

| 11 | 11D-0497 | �a13m�̉~�� | 497 |

| 12 | 11D-0498 | ���41m�̕��� | 498 |

| 13 | 11D-0499 | �a25m�̉~�� | 499 |

| 14 | �ΒˌÕ� | 665 | |

| 15 | 11D-664 | 664 | |

| 16 | ���m�ؒˌÕ� | �a20m�̉~��? | 501 |

| 17 | �k���ˌÕ� | �a25m�̉~�� | 502 |

| 18 | ���ˌÕ� | �a35m�̉~�� | 506 |

| 19 | �z�P�m�R�Õ� | �S��80m�̑O����~�� | 504 |

| 20 | ���m��Õ� | �a35m�̉~�� | 503 |

| 21 | �c�_�����~�� | �a12m�̉~�� | 507 |

| 22 | �c�_�����Õ� | �a13m�̉~�� | 508 |

| 23 | �c�d���� | �a30m�̉~�� | 515 |

| 24 | �c�N���� | �a10m�̉~�� | 516 |

| 25 | �ϒˌÕ� | �a5�`6m�̉~�� | 517 |

| 26 | �ΐ_�ˌÕ� | �a20m�̉~���@ | 518 |

| 27 | �����X�� | 552 | |

| 32 | �n�� | ���`�s�� | 524 |

| 29 | �������Õ� | �S��85m�̑O����~�� | 519 |

| 30 | ������ˌÕ� | �S��45m�̑O����~�� | 549 |

| 31 | �ٓV�ЌÕ� | �s�� | 520 |

| 32 | �����ϒˌÕ� | ���40m�̕��� | 521 |

�@�@�@

| �q����ΒˌÕ��Ƃ��̎��ӂ̌Õ� 㕌��E�����Õ��Q |

����s���� �B�e��2011/11/21 |

������ΒˌÕ�

| �@������ΒˌÕ��́@�S��60m��㕌��^�O����~�� �@�@�O������k���Ɍ�����B �@�@��~���a40m�E�O������20m �@�@����͌a40m�̉~����@ �@�@���ʒ����݂̂�����Ă���B |

������ΒˌÕ��̓�ɂ���3�̌Õ�

�E��O11D-0497�A�E��11D-0498�A

��11D-0499

�@�@�@�@�@

| �c�_���̌Õ��@2�� 㕌��E�����Õ��Q |

����s���� �B�e��2011/11/21 |

�z�P�m�R�Õ��̂��������ɂ���c�_���ɂ�2�̌Õ�������B

�c�_�����Õ� �@�{���̌��ɐΎ����J�����Ă���B |

�c�_�����Õ��@�Ύ����� |

�c�_�����Õ� �@�Ύ�������J���������� |

|

| �@�c�_�����Õ��́@ �@�@���`�s��(�a13m�قǂ̉~�����H) �@�@��ɊJ�������������������Ύ��́A����3m�E��1.8m�E����2m �@�@�A���͈ꕔ����Ă��� |

|

�c�_�����~��

�c�_�����Õ��̐��ׁE��n���ɂ���B

���u�̂܂ɂ͐Ύ����v�킹��ނ���яo���Ă���B

�a12m�̉~�����������B

�@

�Ί���

�c�_���{���̐����ɂ���B

| �@�������� �@�@�������Ί��̐g�ɖ��ӕ�F�����܂�Ă���B �@�@�c�_�����ӂɂ́A �@�@�@����6��O��̌���Õ������݂��Ă����悤�ŁA �@�@�@���̐Ί��͂ǂ̌Õ��ɂ��������̂Ȃ̂��͕������Ă��Ȃ��B |

�@�@

| �z�P�m�R�Õ��̎��ӂ̌Õ� 㕌��E�����Õ��Q |

����s���� �B�e��2011/11/21 |

���m���

�@�z�P�m�R�Õ����猩��

�Õ��f���铹���ł��Ă���悤���B

���m��Õ��̌������ɂ́A����Õ���������B

| �@���m��Õ��� �O����~���i����͌a��35m�̉~����j �@�@��������B �@�@����������@�~�����֕ЁA�{�`���֓����A�{�b��̂͂������o�y �@�@5���I�㔼�̒z���Ɛ�������Ă���B �@�@2009�N�ɔ͈͊m�F�������Ȃ���Ă���B |

�k���ˌÕ�

�z�P�m�R�Õ��̒����k�ɂ���B

�O����~���H�i����͉~����Ōa25m�E����2m�j

�����Ɋ�����ΒˌÕ���������

�@�@

���m�ؒˌÕ�

�~���H�i����͉~����Ōa20m�E����1.4�`1.7���j

�@�@�@

�c�d���ˌÕ�

�a30m�E������2.5m�̉~���H(�O����~���̉\��)

�@�@

�c�N���ˌÕ�

�c�d���˂̓��ɂ���B

�a�P�O���~��

�@�@

�ΐ_�ˌÕ�

�a20m�̉~��

�������Õ��̖k�Ɉʒu����B

�������Ύ��Ɛ��肳��Ă���B

�@�@�@�@

| ��������Õ� 㕌��E�����Õ��Q |

����s���� �B�e��2011/11/21 |

�O��́A���@�������������u�ɏ�点�Ă��������A���ւ�����Ŗ��܂��Ă���̂Ō����B

�@(2010�N11���E��4������)

�����̂��߂̒����͍���������悤���B

��������

�@�@

| �@�������Õ��́@�@�����S��86m�̔����L���O����~�� �@�@��~���a72m�E����9m�@�A�O��������15m�E����1m �@���ւ���@������@�O������k�Ɍ��������̍��Ղƌ�����r������ �@�~�����ցA����`���ցA���ʂ����^����,��`���ցA�����l���ցA���`���֕ЂȂǂ��o�y���Ă���B �@�����{�݂͖������@�O�����ŏ��֊���1��m�F����Ă���B �@4���I���̒z���Ɛ��肳��Ă���B �@4�������œ��{�ŌË��̐l�����ցu�����l���ցv���o�y�����B |

�@�@

| �u�����l���ցv�E�E�E�E �@���u�����̂��тꕔ�t�߂Ŕ�������A�������珂�ʂ̏㔼���ɂ����Ă̍���67 �p�����c�����Ă����B �@����50 �p�E����47 �p�ȏ�̒����`�Ɛ��肳��鏂�����ɂ́A�����ɂ�镶�l���\������Ă���B �@��ʕ����͕��ʓI�ŁA�\�ʂɂ͐ԐF�痿���h���Ă���B �@�{�ɂ͓���n�������A�����ɂ͙h�����Ԃ��Ă���B |

�������Õ��̐��ɂ́A���u���핽����Ă���������ˌÕ�������B

���t�[�q��n�}�ł͌`���n�b�L���I

| �ٓV�ЌÕ� 㕌��E�����Õ��Q |

����s���� �B�e��2011/11/21 |

�����̏W���̕x�m�_�ЁE�����_�Ћ����̏������K�̗��ɂ���B

�ٓV�ЌÕ� ���u�͂Ȃ��Ȃ�A�������Ύ����I�o���Ă���B ���Ȃ���Ă��� |

�ٓV�ЌÕ� �̍������ɂ��ꂻ���E�E�E�E ���̕������ƐΎ��Ɍ����邩�ȁH |

�Ύ����� �A�����̉ƌ`�Ί��̊W�������� ���@�̌����������Ă��� |

�@�@�@�@�@�@�Ί����� �@���@�̌��ɃJ������˂�����ŎB�e �@���ꂢ�ɐ��`���ꂽ���g���đ����Ă���I �@����̐H���畉���I�I |

| �@�ٓV�ЌÕ��́A���u�̌`��傫���͕s���B �@�@��ɊJ�������������������Ύ��́A��������4m�E��1.9m�@�A����1.4m �@�@�������ɂ��j�ꂽ�Ί��̔j�������� �@�@�A�����ɂ͋ÊD��̙������ƌ`�Ί������u����Ă���B �@�@�Ί��̊W�̕�1.1m�E����0.5m�E��������2m �@�@6���I�㔼�̒z���Ɛ�������Ă���B |

|

�@�@�@

| ����Õ� 㕌��E�����Õ��Q |

����s���� �B�e��2009/11/6 |

�`�瑓��S�P�Q����s��Ƃ��ċ{�������Ǘ����Ă���B

�푒�҂͔ږ��?�@�@

�����

�������Õ�(�쓌)���猩��

���O�����@�E��~��

����Õ��Ǝ��Ӑ} ����Õ��� �S��280m�̑O����~�� ��~���a155m�E����29.4m �O��������125m�E��140m�E����16m �����ɊJ���O���� ������@���ւ��� (������E������`���ւ�����`����) �O����4�i�A��~��5�i�̒i�z �@1992�N�O�����쑤�̒����ŁA���̌Õ��͑唼�̕��y�y�����\�����������Ƃ������B �@���͂ɂ͕���10m���x�̎����ƁA���̊O���ɑ傫�ȊO�炪�����Ă����\��������B �@�O��̏��X�ɂ͓n��炪�������ƍl������B �@�����{�݂͒G�����Ύ����H �@�˕�w��n�O�̒����Ŗؐ��֊Z���̖ؐ��i�A�y��j�Ђ��o�y�B �@�{�����ɂ���č̏W���ꂽ������A������`���ցA����فA��d�����ق��o�y�B �@�n���O�炩��o�y�����y�킩��A3���I�㔼�̒z���Ɛ��肳��Ă����B |

|

������ΒˌÕ�(�k��)���猩�� ����Õ���~�� |

�z�P�m�R�Õ�(��)���猩������Õ���~�� ��O�͓��m��Õ� |

㕌��E�����Õ��Q�͂����܂łƂ���B

| �J��� �@���j�� |

����s���� �B�e��2011/11/21 |

�Љ���@�l��a���䉀�̐��ׂɂ���B���H����K�i��6�i�������Ύ���������B

�J������� |

�J��Õ��@�Ύ����� �@�@��ɊJ������ |

�J��Õ��@�Ύ����� �@�ۂ��傫�ȓV����s�C�����I |

�J��Õ� �@�Ύ���������J����������B |

| �@�J��Õ��́A�W��100m������ɂ���B �@�@����35m��k38m�E����8.2m�̕���(����) �@�@�������ɔ����_�Ђ̖{�a�ƎГa������A���u�����͕ό`���Ă���B �@�@���Ȃ��@���ւȂ� �@�@�������������Ύ��͑S��13.8m �@�@�@����6���E��2.8m�E����4m�@�A����7.8m�E��1.7m�E����1.8m�B �@�@�@�ԛ���̋��ŁA����2�A�Ύ��V���2�A�A���V���4�� �@�@�@�Ύ������I���~����Ă��āA�Ί��炵���j�Ђ��������Ă���B �@�@6���I���`7���I�����̒z���Ɛ�������Ă���B�@�@ |

|

�@�@

| ���ˌÕ� | ����s��� �B�e��2011/11/21 |

�J��Õ����瓌���1km�قǂ̐�Âɂ���B

��Â̌����_�̃R���r�j�ɒ��Ԃ����Ă�����Č��w�ɍs���B(���Ԃ̂���ɂ����)

�ŏ��͔����_�Ђ̋������E���E���E�E�E�E�E�B�ł��Õ��͔����_�Ђ̓�ɂ���E�E�E�E�B

���ˌÕ��@���� �@��~���̍��܂肪������B |

|

���ˌÕ��@��~������O���������� |

���ˌÕ��@�O���������~�������� ���Ȃ����Ă���B |

���ˌÕ��@��~���ɘI�o�����Ί� |

���ˌÕ��@���@�����猩���Ί����� ���ꂢ�Ȏd�����Ă܂��ˁI �c�O�Ȃ��Ƃɐ������܂��Ă���悤���B ���h�s���N�ő���ꂽ�������ƌ^�Ί��ŁA �Ί��̊W�̓����͊m���Ƀs���N�F�I�I |

| �@���ˌÕ��́@�@�@�S��45m�̑O����~�� �@�@��~���a28m�E����4m�@�O������25m�E����4m �@��~�����ɂ����G�����Ύ�(����3.7m�A��1.4m)�ɁA �@�@�������ƌ^�Ί��i����2.1m�Z��1m�E�W�̍���0.45m�E�g�̍���1m)�����u����Ă����B �@�@���h�s���N�ő���ꂽ�Ί��ŁA �@�@�@�Ύ��̓V��⑤�ǂ͑������玸���Ă������A�Ί��͂قڊ��S�Ȍ`�Ŏc����Ă����B �@�S�V�E�K���X�����ʁE�ɋʐ��Njʂ����ߐ����ʁE��̒���ۋʂȂǂ��o�y �@�������̋�Ԃ����������̔n��Ђ��o�y�B �@5���I�㔼�`6���I���̒z���Ɛ�������Ă���B �@�@�@�@�@�@(1954�N�Ί��̎��ӂ�������) |

|

| 䇕�Õ� ��ʶ ���j�� |

����s�J �B�e��2011/11/21 |

���{����@�̖k���ɂ���L���ȌÕ��B

�Z��ɖ�����ē��H���猩���Ȃ��āA�ē��ɉ����čד����s�����Ƃ���ɂ���B

�������āA�ʐ^�̐F�����������B

䇕�Õ��@���u |

䇕�Õ��@�J�����@�@����ɊJ������ |

䇕�Õ��@�Ύ����� �����A���̉��ɐΊ��̒u���ꂽ������������B |

䇕�Õ��@�������� �Ί��̑傫���M���M���ɐΎ��������Ă���B |

䇕�Õ��@�@�Ί��̓��@�� ������ƌ��ɂ͐Ί��͖����Ɍ����邪�A���́A �����ɂ����@���Ƃ������������Ă���B |

䇕�Õ��@�Ί����� �Ί��̓��@������J������˂�����ŎB�e�B ���ꂢ�ɐ��`����Ă���B |

䇕�Õ��@�Ύ���������J�������݂� �J��������ׂ̖��Ƃ̉����������� |

|

| 䇕�Õ��́@����27m�E�Z��21m�E����8m�̕��� �@������ �@�������������Ύ��͑S��13.16m �@�@������2.71m�E����4.44m�E����2.0m�@�A������8.72m�E���啔�̕�1.9m�E����1.5m �@���ǁE�V��̂����Ԃɂ͎����l�߂��Ă���B �@�Ί��̑傫���ɔ�ׂĐΎ����������̂ŁA�Ί������u���Ă���Ύ������ƍl�����Ă���B �@���R�ΐ��̙������ƌ^�Ί��i6�̓�|�ˋN�����j �@�o�y���͊m�F����Ă��Ȃ��B �@�V���I�O���̒z���Ɛ�������Ă���B |

|

![]()

�ߌ�5�����߂��A�Â��Ȃ����̂ŁA�u�X�[�p�[�z�e����a�S�R�v�ɖ߂邱�ƂƂ���B

�a�Ɋ������܂ꂩ�Ȃ莞�Ԃ�������B

�ߌ�6��15����A ��a�S�R�s���䒬�́u����H���v�ŗ[�H��A�z�e����

���ӂ����I�I

���̓ޗǂ̗��ł́AHP�u��a�̌Õ��T���@�E�F�u���u���O�v���ώQ�l�ɂ����Ă��������Ă��܂��B

���肪�Ƃ��������܂��I

![]()

�ޗǂ̗�2011�E����4�ɂÂ�