国史跡

撮影日2009/11/4

平群町 烏土塚古墳 栗塚古墳 西宮古墳 ツボリ山古墳 長屋王墓 吉備内親王陵 三里古墳 宮山塚古墳 宮裏山古墳

| 烏土塚古墳 国史跡 |

平群町春日丘 撮影日2009/11/4 |

竜田川の西岸、南北方向の独立丘陵にある。

周りは宅地化。横は釣堀。駐車場がなく道端に駐車、山に上る。

烏土塚古墳遠景

栗塚から写す。

昭和43年、住宅開発に先立ち墳丘裾の南に開口する横穴式石室の発掘調査。

平群谷最大規模の古墳。

烏土塚古墳の横穴式石室

羨道部にも組合式石棺があったと推定されている。

石室を玄門部分で施錠、

鍵は教育委員会(中央公民館)で管理、貸し出ししているという。

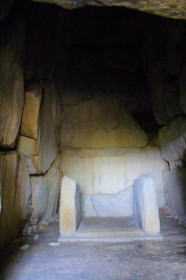

烏土塚古墳石室内部

壊れた組合式石棺が残る。

この石棺の側面に斜格子文の線刻があり、

棺材接合部には赤色顔料を塗っている。

赤色が残っている。

烏土塚古墳実測図

説明板から

烏土塚古墳は 全長60.5mの前方後円墳。後円部径35m・高さ約9m、前方部幅31m

一段築成 葺石なし

墳頂寄りに1.5〜2m間隔で円筒埴輪を並べていた。

墳丘西裾では幅約2mの小規模な周溝が確認されている。

主体部は南に開口する両袖式の横穴式石室。

西北西800mの石床神社付近から運ばれた巨石を用いる。

奥壁と前壁は垂直に、両側壁はやや持ち送られて積まれいる。

石室は、全長14.2m 玄室長6m・幅2.8m・高さ4.3m。

羨道長8.2m・幅1.6〜1.9m・高さ2m。

玄室中央と羨道奥寄りに二上山白色凝灰岩製の組合家形石棺がある。

玄室の周囲より

金銅装馬具・銀装太刀等の武具・四獣鏡・須恵器・土師器等の副葬品が出土。

石室前庭部付近で

須恵器子持ち器台・巫女形埴輪・形象埴輪・須恵器大甕などがまとまって出土。

石室閉塞部分における埴輪と須恵器を用いた墓前祭祀の様子が明らかとなる。

6世紀半ばの築造と推定されている。

| 栗塚古墳 町史跡 |

平群町春日丘 撮影日2009/11/4 |

西宮古墳を探していたら、この古墳にぶつかる。

栗塚古墳

墳上に石材が露出しているようだ。

栗塚古墳 墳上

西宮古墳から見た栗塚古墳

栗塚古墳は

生駒山地より西に延びる尾根の先端部分に築造された古墳

測量調査で、直径22m、高さ約4mの円墳と確認されている。

墳丘の南側が削平を受けて窪んでおり、

削平面に露出している2つの石材の様子から

南に開口する横穴式石室を主体部とすることが確認できる。

石室は埋没しているが、玄室と羨道の両側石下半部分は残っているとみられる。

葺石や円筒埴輪列は確認されていない。

立地条件等より6世紀中頃の築造と推定されている。

古墳名は大正14年の資料では「西木塚」となっている。

| 西宮古墳 県史跡 |

平群町西宮 撮影日2009/11/4 |

平群中央公園内の南入口側にある。

西宮古墳

石室開口部

石室内部

玄室と羨道の境に

兵庫県産の竜山石(凝灰岩)をくりぬいた家形石棺の身だけが残っている。

石棺は

長さ224cm・幅115cm・高さ76cm

西宮古墳は、廿日山丘陵の南側斜面、中段に築造された

一辺36m・高さ7.2mの方墳

墳丘の東西と北側は周溝がある。

3段築成 葺石あり

南に開口している横穴式石室は表面を平らに整えた切石でつくられ

玄室は奥壁・側壁・天井がそれぞれ1枚の切石からなる。

羨道部長さ9m・幅1.5m 玄室長さ3.6m・幅1.8m・高さ1.8mの両袖式横穴式石室で

目地には漆喰(しっくい)が詰められている。

石室の開口部は、墳丘封土に埋め込むのではなく、

扉状の施設によって閉塞し、石室を墳丘外に明示していたと考えられている。

7世紀中葉〜後半の築造と推定されている。

| ツボリ山古墳 県史跡 |

平群町福貴団地内 撮影日2009/11/4 |

周りが宅地化した中で公園として残っている。

墳丘は造成工事で削平されている。

ツボリ山古墳上り口

石室開口部

こわれた石棺が二つ残っている

羨道部に残っている石棺

羨道棺は、

長さ2.35m・幅1.19m、高さは不明。

この奥にも石棺が見える。

玄室部に残っている石棺

半分残った蓋が奥に落とされている。

玄室棺は

身の長さ2.45m・幅1.17m・高さ0.8mに

長さ1.55m・幅0.55m・深さ0.42mのくり込みがある。

蓋は、

幅1.19m・高さ0.7m。

小口部に各1個、側面に各2個の縄掛突起があり、

内部には深さ0.11mのくり込みがある。

ツボリ山古墳は原形不明だが

一辺20m程の方墳と考えられている。

南に開口する横穴式石室は、

玄室長4.25m・幅2.2〜2.55m・高さ2.45m

羨道は長さ4.65m・幅1.7〜1.82m・高さ約1.7m。

玄室は二段積み

玄室中央と羨道に各一基の二上山白色凝灰岩製の刳抜式家形石棺がある。

古くに開口し、石室の整備に伴う発掘調査では

当初の副葬品は出土せず、

石室構造、石棺形態から7世紀初頭の築造と推定されている。

| 長屋王墓 | 平群町梨本 撮影日2009/11/4 |

宮内庁により明治34年に、長屋王の墳墓に治定されている。

長屋王は

天武天皇の孫高市皇子の子で藤原不比等の死後に右大臣、左大臣になり、政治の実験を握った人物。

しかし光明子立后を阻止したため、

王は左道により国家を傾けようとしたとの密告を受け后の吉備内親王や王子とともに自害に追い込まれた。

これを長屋王の変729といい、藤原氏の陰謀による事件と考えられている。

『続日本紀』神亀6年(729)には、正妻の吉備内親王と共に「生駒山に葬る」とのみ記され、明確な葬地は示されていない。

長屋王墓

長屋王墓は

平群谷の北より、矢田丘陵より西に長く延びる丘陵の南斜面裾にある。

直径15m、高さ1.5m程の円墳状。

現在は方形の石垣と生垣で囲まれ、南側に参道が造られている。

| 吉備内親王陵 | 平群町梨本 撮影日2009/11/4 |

宮内庁により明治34年に、長屋王墓とともに吉備内親王の墳墓に治定されている。

吉備内親王は長屋王の正妻。

石段の上にある吉備内親王陵

吉備内親王陵は

長屋王墓北西150mのやや高所、丘陵斜面にある。

現状は直径20m、高さ2m程の円墳状。

明治26年の野淵龍潜の調査では、

「墳丘に埴輪の残欠多く、巨石が鍵の手に埋っている。墳頂に埴輪が散布する」

とあり、絵図にも3つの巨石が描かれている。

同32年の平群村の調査図では台形状の塚として描かれている。

現在は方形の石垣と生垣で囲まれ、南側に長い石段の参道が造られている。

| 三里古墳 県史跡 |

平群町三里 撮影日2009/11/4 |

三里地区の念仏寺そばにあるが、集落の中で道が狭く分かりにくい。

離れたところに駐車、そばまで歩く。

三里古墳全景

矢田丘陵より西に延びる尾根上に築かれた

墳丘は削平され周囲が耕作地化している

崩壊した横穴式石室

壊されたり盗掘にあったりしている。

太平洋戦争後に上部を失った。

天井石は住宅の石垣などになっている。

玄室奥壁に造られた石棚

奥行き1.5mの板石

組合式家形石棺が埋もれて残っている。

三里古墳は昭和50年発掘調査

全長35mの前方後円墳もしくは直径22mの円墳と考えられている。

埴輪なし 葺石あり 周溝あり

南西に向いた両袖式横穴式石室は

玄室長4.9m・幅2.4m・高さ3.15m。 羨道長7m・幅1.3〜1.4m。

玄室奥壁の床から0.7mの高さに奥行き1.5mの石棚がある。

排水溝が設けられている。

玄室西よりに凝灰岩製の組合家形石棺がまず安置され、

その後、羨道奥の組合石棺、

棚の上下、玄室の東側、羨道前部にそれぞれ木棺が追葬されていたと

考えられている。 (木棺に使われた鉄釘が出土している。)

馬具・銀環・棗玉・ガラス玉、直刀・鉄鏃・刀子・須恵器・土師器・鉄釘

中世土器などが出土。

出土品の中の金銅装の馬具は二組あり、

一組は精巧な鐘形杏葉9枚と同型の鏡板、

花形の飾りと宝珠状の突起を付けた雲珠をもつ豪華な飾り馬具のセット、

もう一組もハート形鏡板をもつ装飾性の高い実用的な馬具である。

6世紀後半〜末頃の築造と推定されている。

石棚のある横穴式石室は奈良県下では三里古墳を含めて3例のみである。

出土遺物も一括で奈良県の指定文化財となり、

奈良県立橿原考古学研究所附属博物館で、一部が常設展示されている。

平群史跡を守る会が調査や保存の時に大活躍、現在も清掃を続けているという。

| 宮山塚古墳 県指定 |

平群町椿井 撮影日2009/11/4 |

椿井の氏神、春日神社の鳥居の左手にある。

(地図には、この春日神社の北に、平等春日神社というのがある。間違えそうだ。)

宮山塚古墳

兵庫県南部地震で

天井部壁面の一石が落下、

危険なため石室内の見学は出来ない

春日神社の西側隣接地に所在する

石室内部

カメラを突っ込んで撮影

宮山塚古墳は 直径約26m、高さ約7mの円墳。

墳丘は東方山頂稜線にある椿井城への登り口の土塁施設に取り込まれており、

墳頂部が平坦に削られ、墳丘が方形に加工されているようである。

南に開口する右片袖式横穴式石室は 玄室長さ4.1m・幅3m・高さ3.2m

羨道も幅1m、高さ0.5mと非常に小さい構造

玄室は上半部分は内側に持ち送られ、持ち送り天井となっていて

天井石とよべるものはない。

出土遺物は確認されていないが、

特異な石室構造から 5世紀後半〜末頃の築造と推定されている。

奥壁中央の上下2ヶ所に、石材を窪ませた場所があり、燭台を置いたところではないかともいわれている。

| 宮裏山古墳 | 平群町椿井 撮影日2009/11/4 |

宮山塚の前の道を南に少し行くと常念寺があり、その南に椿井井戸がある。

椿井井戸

説明板が立っている。

物部守屋との戦いに苦戦した平群神手将軍が戦勝を祈願、この場所に椿の杖を刺し戦勝を祈願した。

すると一夜にして杖が芽吹いて葉が茂り、冷泉が沸き出したという。

宮裏山古墳は、椿井井戸から山道に少し入ったところにある。

宮裏山古墳の墳丘

宮裏山古墳の露出した横穴式石室

宮裏山古墳の石室開口部

腹ばいにならないと入れない入口だが、

中には大きな石室があるらしい。

不気味で入れなかった。

宮裏山古墳は 直径約15m、高さ約4mの円墳

墳丘西側に掘割がある。

南に開口した両袖式横穴式石室は持ち送りだが天井石はある。

玄室長3.9m・幅2m・高さ3.2m。 羨道長4.4m・幅1.1m。

石室形態から、6世紀末〜7世紀初頭の築造と推定されている。

![]()

平群町には剣上塚古墳(町指定史跡)もある。

| 剣上塚古墳(町指定史跡) 平群町若井字ケン上 57-2番地 生駒山地から東に延びる尾根の先端付近に造られた古墳。 直径約28m・高さ3.6mの円墳。 西側には幅2m程の堀割がある。 墳丘裾付近に円筒埴輪列が確認されたほか、 形象埴輪(器種不明)の破片、須恵器片の散布もみられる。 6世紀前半頃の築造と推定されている。 木棺直葬の可能性が考えられている。 明治32年の『名勝旧跡取調書』に、甲冑戦具等を発掘したという記述がある。 (江戸時代後期頃に盗掘を受けているようである。) |

![]()

平群町 おわり