北村さんちの遺跡めぐり

更新日2016/12/16

丹後2016秋・その1 2016/10/16

「天然温泉石道」(兵庫県)の温泉と食事を満喫して、翌朝、ひたすら北上、丹後を目指す。

開通して間もない京丹波みずほICから京都縦貫自動車道に入り、終点の与謝天橋立ICまで行く。

兵庫県川西市石道から2時間で、京都府与謝野町岩滝に到着した。速い!!

2010年11月に、与謝野町古墳公園(旧加悦古墳公園)はにわ資料館でいただいた

「加悦町遺跡地図(平成7年現在)」に掲載されている古墳を中心に、遺跡の見学をする。

(加悦町は2006年に、合併で与謝野町(加悦町・岩滝町・野田川町)になっているので、

この「加悦町遺跡地図」は、それ以前にもらったものかもしれない・・・。)

| 大風呂南墳墓群 ガラス釧は重要文化財 |

与謝野町岩滝 |

与謝野町岩滝の大風呂南1号墓で出土したコバルトブルーのガラス釧を見たことがあるだろうか?

京丹後市の「丹後古代の里資料館」に展示されているが、

以前見たとき、こんな素晴らしい腕輪が、弥生時代のものなのか!!と感動したことを覚えている。

その大風呂南1号墓は、現在どうなっているのか?

『シリーズ「遺跡を学ぶ」北近畿の弥生王墓・大風呂南墳墓(新泉社)』という本が出版されている。

大風呂南墳墓群

(シリーズ「遺跡を学ぶ」から)

阿蘇海を見下ろす眺望の良い丘陵に、

1号墓・2号墓が造られている。

調査前は、

東西にのびる尾根を整形した

幅15m・長さ40mの植林地

大風呂南1号墓・2号墓の調査途中で、

南側の尾根にも8基の台状墓が確認された。

(岩滝丸山古墳については次の項で紹介する。)

阿蘇海とは、(天橋立の巨大な砂嘴によって日本海の宮津湾から仕切られた内海のことである。

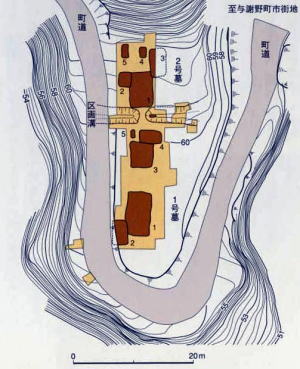

大風呂南1号墓・2号墓の遺構配置図

(シリーズ「遺跡を学ぶ」から)

1号墓・2号墓は、

それぞれ5基の埋葬施設が見つかっている。

1号墓と2号墓の間には区画溝がある。

| 埋葬施設の様子 | ||

| 1号墓 | 東西27m・南北17m | |

| 第1主体部 | 後述 | |

| 第2主体部 | 第1主体部を一部壊して造られている。1/3が道路で消失している。船底状木棺 鑿、鉄剣、鉄鏃2、が出土している。 |

|

| 第3主体部 | 全長2.9mの大型船底状木棺内から、赤色顔料、鉄剣とヤリガンナ、管玉31が出土 墓壙内からコーヒーカップ形土器が出土 |

|

| 第4主体部 | 第3主体部を一部破壊して造られている全長1.7mの船底状木棺内から管玉53が出土 | |

| 第5主体部 | 小児を埋葬した土壙墓 遺物は出土なし。 | |

| 2号墓 | 東西16m・南北12〜14m | |

| 第1主体部 | 長辺5.9m・短辺3.8m破砕された土器と円礫が出土した。 本来墓壙上に円礫と破砕した土器を供献していたことが明らかになった。 |

|

| 第2〜第5主体部は棺内調査はしていない | ||

1号墓第1主体部の棺内遺物の配置図

1号墓の第1主体部は、

長さ7.3m・幅4.3mの大きな墓穴を2.1mまで掘り込んで、

その中に長さ4.3m・幅1.3mの大きな船底状の木棺が納められていた。

木棺内部は、内法全長2.6m・幅0.5〜0.4mmで、朱が敷き詰められている。

巨木をくりぬいた棺内からは、前期古墳を思わせる多数の副葬品が出土した。

棺外遺物は甕だけだ。

頭部寄りの棺小口側から、銅釧13、貝釧断片1(布で包まれていたと思われる)

頭部の右側から布巻きの短剣5、左側から、布巻きの短剣4

被葬者の首から胸元あたりには、

厚く朱が堆積していて、朱の中から緑色凝灰岩製管玉272、ガラス製の勾玉10

胸元左にガラス製釧

右側面に長剣2、左腰付近に鉄鏃4、ヤス2

などが出土した。

その中でもガラス釧は直径9.7cmの透明感を持つコバルトブルーで、

完形品として発見されたのは日本で初めてである。

弥生時代の墳墓から大量の鉄剣が出土したのも全国的に見て例がない。

大風呂南1号墓・2号墓 U字カーブのところにある。墳墓を削って道路がつくられている。 |

|

大風呂南1号墓・2号墓の現状 1号墓第1主体部は埋め戻して 保存されたと聞いていたが、 草むらとなっている。 横には、携帯電話の電波塔が建つ。 |

|

説明板は立派! |

第1主体部を保存した時の目印の石か? 掘り返されているように見えるが・・・ |

| 岩滝丸山古墳跡 |

与謝野町岩滝 |

大風呂南墳墓群に行く登り道の途中に、丸山墓地がある。この辺りが、岩滝丸山古墳の跡地である。

岩滝丸山古墳の跡地あたり

古墳の痕跡は見当たらない・・・

岩滝丸山古墳の石棺が、岩滝の生涯学習センター知遊館の隣の長寿公園に保存されている。

| 岩滝丸山古墳は、岩滝小学校の北東にある丸山墓地の丘陵上にあった 直径30m・高さ4mの円墳 埴輪なし 葺石なし 内部主体は組合式箱式石棺を直葬したもの 石棺内法長さ1.95m・幅0.6m・深さ0.5m 内部は赤色顔料が塗られている 石棺内から舶載の神人車馬画像鏡1面、鉄製素環刀大刀1振、銅鏃16個が出土。 古墳時代前期後半の築造と推定されている。 1946年に耕作中に発見され、石棺と副葬品が出土し、 1966年に道路工事に先立ち発掘調査、石棺が移築された。 |

|||||

長寿公園 中央の覆い屋根の下に石棺がある。 |

説明板の後ろに石棺 |

||||

石棺は 組合式石棺 蓋石は、重ねて横に積まれている |

|||||

古墳時代前期の銅鏡

|

|||||

![]()

京都府立丹後郷土資料館に行く。

この日は、天橋立を世界遺産に登録しようという運動の一環として

「天橋立わくわくキッズガイド」というイベントが行われていて、子供達が集まりにぎわっていた。

京都府立丹後郷土資料館

右手前に丹後国分寺跡が広がっている。

| 男山法王寺古墳の石棺 (男山石棺) |

宮津市国分 |

京都府立丹後郷土資料館の前庭には、今は消滅した法王寺古墳の石棺が保存されているというが、

説明板には「長持形石棺蓋石 与謝野町男山」としか書かれていない…?

与謝野町男山出土の長持形石棺蓋石 |

方向を変えて見る |

丹後郷土資料館の建物の横には、 石が置かれているが、説明が無い。 左上の石材が法王寺古墳の石棺側壁だという。 |

法王寺古墳の石棺側壁 拡大 |

| 現在の京都府立与謝の海養護学校のあたりには、男山法王寺古墳とよばれた古墳があった。 古くに、大きく破壊されて、長持形石棺の蓋と身の一部が出土して、 後円部東側裾の藤森神社の祠の前に置かれていた。 昭和43〜44年に発掘調査、記録保存された。 調査の結果 法王寺古墳は南西に前方部を向けた全長74mの前方後円墳 後円部の直径は55m・前方部幅30m 上下2段に葺石がある。 上段の葺石の外側には円筒埴輪が3m〜5m間隔で立て並べられていたものと思われる。 朝顔形埴輪も出土している。 内部主体は、 藤森におかれている組合式長持形石棺(全長2.1m)が埋設されていたと推定されるが、 石棺埋設の状態は判明しない。砂岩製石枕が出土している。 後円部中心から10m西に、埴輪棺(長さ1.85m)が出土した。(第2主体部)。 5世紀中ごろの築造と推定されている。 阿蘇海沿岸の岩滝町および宮津市内の古墳は 丸山古墳(岩滝)、法王寺古墳(男山、)国分寺裏山古墳(国分)、 倉梯山古墳、吉祥古墳(須津)などがあり、 古墳時代中期(5世紀〜後期(6、7世期)の築造と推定されている。 奈艮時代(8世紀)に、律令制度の確立にともない、 丹後国分寺、丹後国府がおかれて、この地が丹後国の中心的位置となるが、 すでに古墳時代において、 政治的、経済的、中心地となる要素をもっていたことを物語るものである。 (参考;HP「丹後の地名・地理・歴史資料集」他) |

|

一時はこの古墳の保存の話も出たが、結局記録保存となり、学校が建設されたという。

| 丹後国分寺跡 |

宮津市国分 |

京都府立丹後郷土資料館のそばには、丹後国分寺跡がある。

丹後国分寺跡があるから、そばに京都府立丹後郷土資料館が建てられたと言えるだろう。

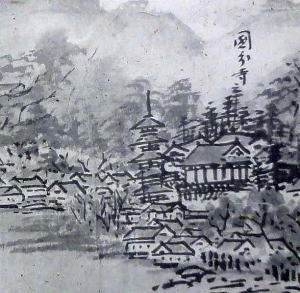

丹後国分寺跡 天平13年(741)、聖武天皇の国分寺建立の詔を受けて建立された丹後国分寺は、 天橋立を一望できる台地上に位置している。 しかし、この奈良時代の丹後国分寺は、 付近に残る地名や採取された瓦片によってその存在をうかがい知る程度で、詳細は不明。 現在、塔跡・金堂跡・中門跡の3ヶ所に礎石が整然と並んでいるが、 これらは建武年間(14世紀前半代)に再建された伽藍に伴うものとみられている。  丹後国分寺の配置 (説明板から) 金堂、塔、門などの建物があった。  雪舟「天橋立図」 (部分) (説明板から) 当初の塔の姿は明らかでないが、 室町時代の画家・雪舟による 国宝「天橋立図」には、 建武元年(1334)以降に再建されたと 考えられる五重塔が描かれている。 |

|

左・金堂跡 右・塔跡 背後は天橋立 |

|

金堂跡 金堂は本尊を安置する寺院の中で 最も重要な建物で、 門を入ると正面に位置している。 「本堂」とも呼ばれたため、 江戸時代に寺院が移転した後も、 この付近は「本堂屋敷」として地名が残った。 丹後国分寺再興縁起(南北朝時代・重要文化財)には、 金堂の設計図が記されていて、現在残る35個の柱の礎石の配置とほぼ一致している。 (平成27年3月設置の説明板から) |

|

塔跡 この塔は戦国時代には火災で焼失した。 その後、この付近は「塔屋敷」として地名が伝えられていて、 現在も16個の柱の礎石が残っている。 |

丹後国分寺跡のすぐ北、郷土資料館の東隣りに現在の国分寺がある。

| 現在の国分寺は江戸時代の再建で、 丹後国分寺再興縁起(国重文・南北朝)、丹後国分寺跡から出土した瓦、 木造毘沙門天面(鎌倉初期作)を所蔵している。 |

|

高台にある現在の国分寺 |

国分寺境内 |

| 籠神社 コノジンジャ |

宮津市大垣 |

以前、籠神社の前を通りかかった時は、神社の前は大きい通りではなかったと思うが、

道路が整備されてきれいになっていた。

| 由緒によると 神代の昔より奥宮眞名井原に豊受大神をお祀りしてきましたが、 その御縁故によって崇神天皇の御代に天照大神が大和国笠縫邑からおうつりになり、 之を吉佐宮(ヨサノミヤ)と申し、豊受大神と共に4年間お祀りいたしました。 その後天照大神は垂仁天皇の御代に、又豊受大神は雄略天皇の御代に それぞれ伊勢におうつりになりました。 それに依って、当社は元伊勢と云われております。 両大神がおうつりの後、天孫・彦火明命を主祭神とし、社名を籠宮と改め、 元伊勢の社、又丹後一之宮として朝野の崇敬を集めてきました。 (現地・由緒から) 歴代神官を務める海部氏が所蔵する日本最古の系図(819〜847)「海部氏系図」は国宝。 |

|

| 主神の彦火明命(ヒコホアカリノミコト)は海幸彦ともいわれ、海を司る神である。 かつては目の前に広がる天橋立に向かい合うように社殿が建てられ、 参道が海から続いていたと思われる。 (現地パンフレットから) |

|

一の鳥居 左の石標柱には「元伊勢大神宮籠之宮」 右の石標柱には「與(吉?)佐宮阯丹後一ノ宮」 |

二の鳥居 その奥に神門 神門前の両脇に狛犬が鎮座している。 |

籠神社拝殿 |

|

「境内撮影禁止」という注意書きに気が付き、撮影中止・・・・。

![]()

丹後2016秋・その2 につづく