北村さんちの遺跡めぐり

更新日2017/1/4

丹後2016秋・その2

丹波から丹後へ2016/10/16

宮津市籠神社から、与謝野町に戻る。

2010年11月に、与謝野町古墳公園(旧加悦古墳公園)はにわ資料館でいただいた

「加悦町遺跡地図(平成7年現在)」に掲載されている古墳を中心に、遺跡の見学をしている。

(加悦町は2006年に、合併で与謝野町(加悦町・岩滝町・野田川町)になっているので、

この「加悦町遺跡地図」は、それ以前にもらったものかもしれない・・・。)

| 日吉ヶ丘・明石墳墓群 国指定史跡 |

与謝野町明石(アケシ) |

日吉ヶ丘・明石墳墓群は 弥生時代中ごろから古墳時代初めころの墳墓群で、

方形貼石墓の日吉ヶ丘1号墓と

その背後の丘陵上の明石の大師山地区に造られた台状墓群・墳墓群からなる。

弥生時代から古墳時代にわたって造られた丹後地域の特徴的な墳墓を代表するもので、

当地域の墳墓群の構造や変遷、さらにはその時代の社会を考える上で重要な遺跡として、

平成17年に国の指定史跡になる。

古代丹後の墳墓の典型。

赤線で囲まれたところが

「国史跡 日吉ヶ丘・明石墳墓群」の指定範囲

となる。

すぐそばに、与謝野町立古墳公園(蛭子山古墳群と作山古墳群)がある。

日吉ヶ丘1号墓の前に、 平成18年と22年の二つの説明板がある。

| 日吉ヶ丘遺跡の方形貼石墓・日吉ヶ丘1号墓 | |||

| 河岸段丘上の環濠集落・日吉ヶ丘遺跡の西斜面に、環濠を一部利用して築かれている。 長さ32m・幅20m・高さ2m 墳丘斜面に平らな石を貼り付けていることから、方形貼石墓と呼ばれ、同時代では最大級の規模を持つ。 貼石は墳丘斜面の上半部をめぐるもので、高さは1m前後。

長辺5.0m短辺3.2mの墓壙の中に内法2.0mの組合せ式木棺を設置したものである。 棺内の頭部推定位置から赤色顔料とともに碧玉と緑色凝灰岩製管玉677個以上が出土した。 周溝内から多量の土器が出土している。 |

|||

日吉ヶ丘1号墓東から見る |

日吉ヶ丘1号墓西から見る |

||

日吉ヶ丘1号墓の埋葬部は 少し盛り上げて表している |

日吉ヶ丘1号墓の南にも、埋葬施設 2号墓。 |

||

明石墳墓群は見学しなかったので、説明板の写真です・・・。

| 明石墳墓群 | ||

| 弥生時代後期末ごろから古墳時代前期中ごろ(2〜4世紀)に造られた総数40基の墳墓群。 墳墓群は4つの丘陵上に広がり、 地形を階段状に造成した台状墓や20〜30mの円墳・方墳、 さらに密集した土坑墓群などさまざまな形のものがある。 いずれも内部は未調査。 古墳時代初めのA8号墳の墳頂からは、 お供え物を土で象った素焼きの土製品(供物型土製模造品)が出土していて、 当時の葬送儀礼の具体的な様子がわかった。 |

||

A8号墳の墳丘 |

D支群の台状墓群 |

A8号墳出土の供物型土製模造品 |

| いずれも説明板の写真です | ||

遺跡地図では、日吉ヶ丘遺跡は桑飼小学校グランド遺跡、明石墳墓群は明石大師山古墳群となっている。

| 与謝野町立古墳公園 |

与謝野町明石 |

由利1号墳の箱式石棺が、古墳公園に移築されたという。

見学したかったが、今回は駐車場から蛭子山1号墳を撮ってあきらめる。

与謝野町立古墳公園

駐車場から蛭子山1号墳をみる。

蛭子山1号墳は、日本海沿岸地域三大古墳の一つ 墳長145mの前方後円墳

| 由里古墳群 | 与謝野町弓木区石田 |

| 豊岡宮津自動車道の建設に先立ち、平成25年に発掘調査。 1号墳から出土した石棺が、古墳公園に移築された。 石棺からは、成人男性2体分の人骨が検出され、「合葬墓」であることがわかる。 副葬品は鉄斧1点、ヤリガンナ1点。 炭の放射性炭素年代測定法では、 今から1750〜1650年前の古墳時代前期に埋葬されたという結果が出ている。 石棺は、複数の部材を組わせた箱形のもので、花崗岩製。 小型の箱形石棺だが、石と石の合わせ目などは丁寧に加工されており、 花崗岩の石棺としては国内初期の事例。 |

|

実はこの古墳公園は入園料が必要なのだ。

| 後野円山古墳群 |

与謝野町後野 |

古墳公園から南に約1km。

JA農機サービスセンターの敷地内に2つの古墳がある。後野円山1号墳と2号墳だ。

日曜日で誰もいないので、勝手に見学させてもらった。まず見えるのが2号墳。

| 後野円山2号墳 |

|

| 一辺18m・高さ3mの方墳。 墳丘斜面には葺石がある。 竪穴式石室が2基ある。 |

|

後野円山2号墳 墳丘 建物や農機に囲まれている。 背後の森の中に1号墳がある。 |

|

墳丘ギリギリまで建物がある |

2号墳の奥に見える1号墳の森 |

発掘調査されたらしい。

| 後野円山1号墳 | |

| 造出付き円墳 直径31m・高さ4.5mの円丘部と、北に造り出しを持つ。。 周濠がある。 墳丘から円筒形、朝顔形埴輪が、 造り出しからは水鳥形と家形埴輪が出土。 埋葬施設は不明だが、竪穴式石室と考えられている。 |

|

東から見た1号墳 周濠が確認できる。 |

|

墳頂部 |

葺石らしき石材 |

南から見た1号墳の森 真ん中あたりに白く見えるのが説明板 |

説明板の奥に1号墳 |

後野円山1号墳出土の埴輪 左から 円筒埴輪 朝顔形埴輪 水鳥形埴輪 (はにわ資料館にて 2010/11/23) 円筒埴輪や朝顔形埴輪は、 蛭子山古墳や作山古墳に比べて高さも低くなり、直径も小さくなっている。 埴輪の側面に空いた穴も丸に統一されている。 登り窯で焼かれている。 水鳥形埴輪は3個体分が出土している。 |

|

水鳥は死者の魂をあの世へ運ぶ役目があるといわれている。

| 七面山古墳 |

与謝野町後野 |

後野円山古墳と国道を挟んで西側の山に七面山古墳がある。

国道から脇道に入ったところに階段がある。

| 七面山古墳は 直径20mの円墳 埴輪なし 葺石あり 墳頂部に、竪穴式石槨の天井石の可能性のある花崗岩が存在している。 |

|

階段脇に案内標柱 気付かずに通り過ぎてしまいそう・・・ |

階段の上部は墳丘 |

墳頂部には、お社がある。 |

墓地にもなっている。 |

天井石はどのあたりにあるのかな?

| 白米山古墳 シラゲヤマコフン 国史跡 |

与謝野町後野 |

七面山古墳の南200mにある山に白米山古墳がある。

白米山古墳のある山を北側から見る

私有地のためか、獣よけのためか、

柵がめぐらされている。

白米山古墳の北東側から山に入る。

| 白米山古墳は 墳丘長90mの前方後円墳 1996〜99年に発掘調査を3回実施。 後円部径54m・高さ7.5m 前方部幅32m・高さ5m 古墳時代前期中葉の築造と推定されている。 2段築成 葺石あり 段築テラスは円礫敷 埴輪なし 埋葬施設は、 後円部墳頂面では、 竪穴式石槨1基(内法長さ4m・中心埋葬・内部は未調査)と土壙墓2基 木棺直葬墓1基がある。 中心墓壙を取り囲む杭列や後円部外縁に柱列がめぐっていたことが確認されている。 後円部の段築テラス面では 竪穴式小石榔を2基、前方部前面テラスでは、箱式石棺墓1基なと゜も確認されている。 すべて調査されたわけではなく、本来はさらに多くの埋葬施設があるものと考えられている。 |

|

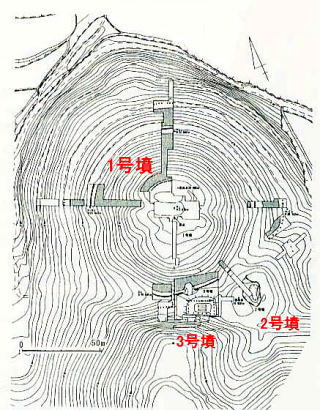

白米山古墳群 墳丘と周辺地形 (続古墳辞典より) 白米山古墳の周囲には 方形周溝墓が3基、 白米山北古墳、 白米山西古墳群(4基)、 白米山東古墳 が取り巻いている。 この図には書かれていないが、 白米山北古墳が、 白米山古墳前方部左側(西側)に ある。 |

|

白米山古墳 前方部から後円部を見る 整備をすれば、 立派な古墳公園になりそうだ・・・! |

|

白米山古墳 後円部から前方部を見る |

白米山古墳 くびれ部から前方部を見る |

白米山古墳 前方部の葺石か |

白米山古墳後円部を2段に覆う葺石 (はにわ資料館展示から 2010/11/23) |

| 白米山西古墳群は、白米山古墳後円部西側丘陵上に4基確認されている。 1988年に1・2号墳の発掘調査 1号墳は低平な小方墳で、2〜4号墳は半円形状の台状墓 1号墳は 割竹形木棺直葬、鉄斧1が出土。 2号墳は、割竹形木棺直葬  白米山西古墳群 白米山古墳後円部墳頂から見下ろす 1号墳 |

|

白米山東古墳は 白米山古墳前方部の東側にある。 白米山東古墳 現在墳丘は墓地となっている。 |

|

白米山古墳の山裾から北を見ると・・・・

左・七面山古墳のある山

中央・後野円山古墳群のある山

右・鴫谷古墳群のある山

左と中央の山は、もともと一つの山。

分断して国道が通った。

以前に手に入れた「加悦町遺跡地図」では、

国道はまだ点線(未完成)となっている。

後野円山古墳群・白米山古墳・鴫谷古墳群の配置図

(遺跡地図より)

| 23 | 後野円山古墳群 | 2基 | 1・2号墳とも京都府指定史跡 |

| 24 | 七面山古墳 | 1基 | |

| 25 | いななき岡南古墳 | 1基 | 発掘調査済 |

| 26 | 白米山古墳古墳群 | 5基 | 白米山古墳(京都府指定史跡) 白米山西古墳群4基 白米山東古墳 |

| 27 | 白米山北古墳 | 1基 | 発掘調査済 |

| 28 | 井前南古墳群 | 4基 | |

| 29 | 油田古墳群 | 9基 | |

| 30 | 井前東古墳群 | 1基 | |

| 59 | 尾上古墳群 | 23基 | |

| 60 | 鴫谷西古墳群 | 11基 | |

| 61 | 鴫谷東古墳群 | 21基 | 鴫谷東1号墳は京都府指定史跡 |

遺跡番号59・60・61を総称して鴫谷古墳群となっている。

「いななき」という漢字は「口」ヘンに「馬」

国道176号バイパス新設工事に先立ち、「いななき岡南古墳」と「白米山北古墳」が平成5年に発掘調査された。

インターネット上で公開されている「京都府埋蔵文化財情報 第50号(1993)」の中で紹介されている。

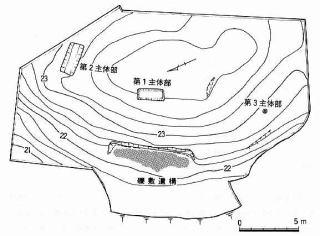

| 白米山北古墳は、白米山古墳に隣接している。 野田川の沖積平野に臨む丘陵端部を削り出して長方形状に墳域を画しているが、 盛り土をほとんど持たず、明確な墳形はみられない。 3基の主体部と円礫を敷き詰めた礫敷遺構を検出した。 弥生時代終末期〜古墳時代の墳墓と考えられている。  白米山北古墳 検出遺構配置図 (京都府埋蔵文化財情報第50号から) |

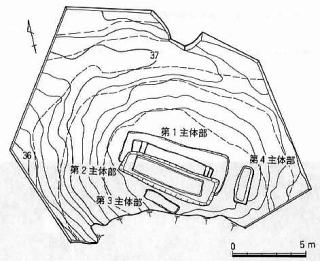

| いななき岡南古墳は 長軸19.5m・短軸10.5mの長方形墳(方墳) 底面幅2.5mの周溝がめぐる。 木棺直葬墓(第1・2・4主体部)と土壙墓(第3主体部)の4基の主体部をもつ。 副葬品として 須恵器12、土師器2、鉄鎌1、刀子2、鉄鏃14、土製紡錘車1、 緑色凝灰岩製管玉2、ガラス玉2が出土 そのほか赤色顔料が出土 5世紀末〜6世紀前半の築造と推定されている。  いななき岡南古墳 検出遺構配置図 (京都府埋蔵文化財情報第50号から) その北側には、縄文時代早期〜近世の遺跡であるいななき岡遺跡がある。 |

| 鴫谷東1号墳 (府史跡) 鴫谷古墳群 シギタニコフングン |

与謝野町温江 |

後野円山古墳から東に約600mの丘陵先端に、鴫谷東1号墳がある。

径55mの大円墳だ。

京都府指定史跡だが、説明板も見当たらず・・・

山麓近くにあるが、山の外からは全く見えない。

| 鴫谷東1号墳 | |

| 鴫谷古墳群は、鴫谷東古墳群21基、鴫谷西古墳群11基、尾上古墳群23基の合計55基、 尾根上に連珠状に分布している。 群中最大の古墳が鴫谷東1号墳 その他の古墳は20m強を含みつつ、10m内外の規模である。 |

|

| 鴫谷東1号墳は 1986〜88・90年調査 直径55m・高さ11mの円墳で、基壇を含むと直径69m・高さ14mとなる。 2段築成 葺石の残りがよく、区画石列が明瞭。 埴輪列は墳頂部、段築平坦面、墳丘裾部に樹立されていた。 中段・下段には、柱穴(木製埴輪)を含み、 中段では、柱穴32本、柱穴間に各11本の円筒・朝顔形埴輪が配されたと考えられている。 (陸橋部分以外) 形象埴輪には、家・きぬがさ・盾・短甲・冑形埴輪など多彩なものがある。 基壇には埴輪はない 主体部は墳頂平坦面に東西方向の割竹形木棺直葬が2基ある。 先に埋葬されたとみられる南側第1主体は盗掘で完全に破壊 北側の2号主体部は完存しているが、内部は未調査。 墳頂・第1主体部周辺などから 鉄刀剣片・鹿角装鉄刀子・鉄鏃・ミニチュア鉄鍬先 ミニチュア土器・須恵器が出土。 墳丘裾埴輪列外側で、土師器がまとまって出土。 古墳時代中期中葉(5世紀前半頃)の築造と推定されている。 鴫谷東1号墳は、丹後において大型・中型の前方後円墳が築造を停止した後に営まれる、 本格的な古墳の一つと位置づけることができる  鴫谷東1号墳 墳丘図 (続古墳辞典から) 1号墳の南には 2号墳・3号墳がある。 1号墳と3号墳は陸橋で繋がっている。 鴫谷東1号項は5世紀前半、 2号墳はほぼ同時期、 3号墳はやや遅れるが、 巨視的には ほぼ同時期に築造されたと推定されている。 |

|

鴫谷東1号墳 発掘調査では、埴輪や茸石が良好に遺存していることが確認されたそうだが、 埋め戻されているのかな。 |

|

墳頂部は中央がへこんでいる。 盗掘穴か 2基の埋葬施設のうち 1基は完存しているそうだが、未調査らしい。 |

|

鴫谷東1号墳テラス面 |

鴫谷東1号墳 わずかに見られる葺石 |

| 鴫谷東2号墳 1号墳の南南東にある 東西23m・南北16m・高さ4mの楕円形墳。 茸石なし 墳頂部と墳丘裾部には埴輪列がある。 普通円筒埴輪、朝顔形埴輪のほか、家形、盾形、蓋形、水鳥形などがある。 埋葬主体の状況は盗掘のため不明。 5世紀前半の築造と推定されている。  鴫谷東2号墳 墳丘中央は、盗掘のためか へこんでいる。 |

|

| 鴫谷東3号墳 1号墳の南にある 一辺11m×7.5mの方墳 1号境とは長さ3m・幅2mの陸橋によって繋がっている。 葺石なし 墳頂部には東西6.6m・南北3.3mの方形に 普通円筒埴輪、丹後型円筒埴輪、 冑形埴輪、家形埴輪、蓋形埴輪、盾形埴輪、壷形埴輪、水鳥形埴輪など 26本の埴輪が並ぶ。 主体部は4.1m×2mの墓壕に、2基の組合わせ式木棺が安置されている。 南棺内から鉄剣1、南棺外から鉄鏃3、鉄斧1 北棺外から鉄斧1 が出土している。 また、墓壙内では何本かの丸太材の存在が確認されており、 埋葬に関連する構造物が存在した可能性が考えられる。 陸橋部分からは壷、高坏、坏から構成される土器群が出土(儀礼用) 5世紀前半の築造と推定されている。  写真左前から中央にかけて、陸橋〜3号墳と続く。 3号墳は、墳丘がよくわからない。 背後の山は3号墳の後ろの尾根。 3号墳の後ろは急な勾配の尾根となり、 その向こうに古墳が続いている(はず)  3号墳出土の埴輪 (はにわ資料館内展示より 撮影2010/11/23) 鞆(トモ)形埴輪とは・・・弓を射る時に左腕を守る革袋形の埴輪 |

|

6年前に撮ったはにわ資料館の写真が、ようやく役に立った・・・・。

| 鏡山古墳 |

与謝野町金屋 |

白米山古墳の北側登り口から、国道を南に約250m。国道から見える。

説明板があるが、信仰伝承地「鏡山」の説明が多い。

国守神社の故地だそうだ。

| 鏡山古墳は 現状東西31m・南北18m 高さ4mの不整形な円形に盛り上がった土地。 「鏡山古墳」という遺跡とされている。 が、調査されていないので、詳細不明。 (説明板から) 横穴式石室の下部が残存か。西に開口か。 幅2m・玄室長4mほど。 |

|

鏡山古墳 北東から見る |

|

鏡山古墳 東から見る |

墳頂には石材が露出している。 |

|

|

横穴式石室の下部が残っているというが、歯抜け状態だ。

| 金屋上司古墳 町史跡 |

与謝野町金屋 |

金屋地区の上司谷公園という森林公園に保存されている。

| 金屋上司古墳は、径15m・高さ4mの円墳 墳丘中位には列石を配し、背後には幅3mの周溝をめぐらせている。 無袖式横穴式石室は全長7.9m・最大幅2.3m・玄室高さ2m 石室は、巨大な2枚の天井石 玄室壁は2段積み 玄門部は立石を1枚で示している 盗掘が激しく、わずかに土器片が出土 7世紀初頭の築造と推定されている。 (説明板から) |

|

説明板があるので、その後ろにあるかと思ったが、 登って尾根先まで行く。 |

墳丘 尾根先端にある 方墳だという情報もあるが、どうなのだろう? |

東に開口している横穴式石室 |

石室入口 右に立石がある |

石室内部 |

石室内部から外を見る |

周りには、石室石材らしい石が露出しているが・・・・

しっかり石室が残っているようなものは見当たらない。

石室跡その1 |

石室跡その2 |

金谷上司古墳周辺には、上司ヶ谷古墳群(2基)、上司西古墳群(10基)などがある。

| 小森山1号墳 町史跡 |

与謝野町三河内 |

加悦谷高校西の野田川ユースセンターの横の公園に保存されているのが小森山1号墳。

野田川ユースセンター

| 小森山1号墳は、東西9m・南北10mの円墳 墳丘に三重に外護列石がある。 この列石は墳丘が崩れないように置かれたものだが、墳丘の装飾も兼ねたものだと考えられている。 無袖形横穴式石室は、全長7.3m 奥壁の幅1.3m・高さ1.5m 石室内から 須恵器の杯身と鉄刀 石室外で須恵器の杯身・横瓶などが出土している。 6世紀末の築造と推定されている。 羨道部入口には、何かを焼いた跡があり、土師器の小皿・黒色土器が出土しているので、 12世紀末(平安時代末)〜13世紀ごろ(鎌倉時代前半)に何らかの儀式があったと推測されている。 平成2年に発掘調査 (説明板から) |

|

小森山1号墳 山寄せの墳丘 |

|

横穴式石室入口 中には入れない |

石室内部 |

小森山1号墳 墳丘を飾る列石 |

|

やはり暗くなると、写真の色が出ない・・・・

| 陣取古墳群 |

与謝野町三河内 |

真っ暗になってしまったが、陣取古墳群を探しに行く。

加悦谷の一つ東の細長い谷間のほぼ中央、府道16号線東側の民家背後の尾根にある。

偶然通りかかった男性に、陣取古墳のある山の所有者の家まで案内していたたき、

所有者の男性に、山の中の古墳まで案内していただいた。

暗い中、大変お世話になりました。

説明板はないようだ。

| 陣取古墳群は 加悦谷の一つ東の細長い谷間のほぼ中央の民家背後の尾根上と南側斜面に分布する。 7基確認されている。 |

|||

| 陣取1号墳 北西の尾根先端にある 径22mの円墳。未調査。  HP「古墳とかアレ」さんと同じアングルの写真だが、 墳丘の手前には、現在獣よけの柵がある。 |

|||

| 陣取5号墳 南の斜面にある。 径10mの円墳。 明確な墳丘は確認できないが、横穴式石室が露出している。 石室は全長5.9m以上、玄室長4m・幅1.3mの無袖式で、床が半分埋まっている。 物置のすぐ上に石室があるので、遠くからは見えなくなっている。

|

|||

陣取城跡 陣取古墳のある山の頂上にある。 一帯は下草は生えていないが、 下草はイノシシが全部食べてくれるそうだ。 |

|||

午後5時半近くになり、今から自宅に帰ることとする。

道の駅舞鶴とれとれセンターまで、1時間

舞鶴東ICまで 15分

加斗PA、三方五湖SA、南条SA(食事)で、休憩を取りながら、家に帰り着いたのは、午後9時40分だった。

![]()

丹後2016秋 おわり