�X�V���@2017/8/17

![]()

| 2017�t�E�������E���m������ ����6�@�l���s3 |

2017�E3/29�`4/1 |

![]()

��̓h���}�u����ȏ�咼�Ձv�̕���ɍs���Ă��܂����I�I�B

����͕l���s�k��̈�������ɒJ�ƍ]���C��̈�ՂƊό��҂ł��B

����ڂ̍Ō�ƎO���ڂ̍ŏ��Ɍ��w�B

�V���[�Y�u��Ղ��w�ԁv���Ȃ鐅�̍Ղ�ƌÑ㉤���E�V���֍����(�V���)

�@�@�@�@�@�@�@�Ƃ����{���}���قɂ������̂ŁA�Q�l�ɂ����Ă��������܂����B

�l���s�k���������ɒJ�̈��

�V���[�Y�u��Ղ��w�ԁv������p

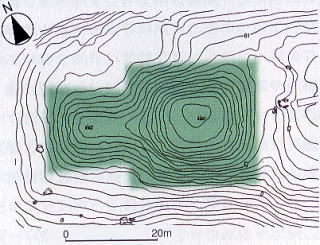

�É����̒n�}g

�܂��A��ɒJ�̌Õ�����E�E�E�B

��ɒJ�ł́A���a9�N(1934)�ɔn�ꕽ�Õ�����������Ă����B

���a54�N(1979)�ɂ́A�k����ˌÕ��┒�R�Õ��Q�Ȃǂ��m�F���ꂽ�B

| �n�ꕽ�Õ� �s�w��j�� |

�l���s�k���������ɒJ �B�e��2017/3/30 |

�ԕ��M���M���̋������̉��ɂ���B

�ē��\��������́A���h�����A�Õ����͔̂j��Ă��āA�킩��ɂ����E�E�E

���a9�N�ɔ������ꂽ�Õ��B�y���Ŗ����{�݂��I�o���A�╨���o�y���Ă��܂����������B

| �@�n�ꕽ�Õ�(��������)�́@�@�S��47.5m�̑O����~�� �@�@��~���a33m�E����4.6m�@�O������15m�E����2.1m �@�@��~���ɔ�r���đO�������Z�� �@��~���w�ォ��쓌���ɂ����ĕ�8�`9m�̎������߂����Ă���B �@�S��6m�A���k��2.2m�E�쑤1.7m�E����0.7m���S�y���A �@�@�S��5m�A�k����0.87m�E������0.71m�E�쑤��0.6m���g�������`�؊����[�߂��Ă����ƍl�����Ă���B �@�@�؊��̍ގ��̓J�����ƍl�����Ă��āA���͐ԐF�痿���h���Ă����B �@�@�@�@(���݂͕ۑ��̂��ߍ������Ė��ߖ߂��Ă���) �@5���I���߂̒z���Ɛ�������Ă���B  �n�ꕽ�Õ��@���u�̕��� ��ɒJ�~�n�������낷�A �@�@�@�@�@�C��57m�t�߂̋u�˒[���ɂ��� �@�@���a9�N�̍�y�ɂ��A��~���̂S����1�ƑO�����̈ꕔ���j�ꂽ���A �@�@���̎��A �@�@�@�敶�ѐ_�b���A���s�ԕ����A��^���t�`���V3�A�S��3�ȏ�A�S�V9�̂ق� �@�@�@���ʁA�NjʁA�b�`�ΐ��i�ȂǑ����̈╨���o�y�A �@�@�@�o�y���͌��w�蕶�����ƂȂ��Ă���B �@�@���a56�N���ʒ����A���N�ꕔ���@���� |

|

���ʉ��ɕ��u������B �삩�猩�� |

|

�n�ꕽ�Õ��@�E�Ɍ�~�� |

�n�ꕽ�Õ��@���тꕔ�����~�������� |

�߂��ɂ́A�J�ÌÕ��Ƃ����̂����邪�A���w�ł���̂��c�H

���a36m �̉~����5���I�̒z���Ɛ��肳��Ă���B

| �k��2���� �s�w��j�� |

�l���s�k���������ɒJ �B�e��2017/3/30 |

�����^�������̐��ɂ���k����ˌÕ��o����ɒ��ԁA�R��o��B�܂�2�����B

| �@�k��2�����́@�a5.7m�̉~���ŁA���u�̗��e����w��ɂ����ĕ�2�`2.5m�̋�x������B �@�@ ��ɊJ�������������Ύ��́@�A�����������A�����ƌ��傩��Ȃ�A �@�@�@�@�@�@����̕ǂɑ傫��1���̔��g�p���Ă��邱�Ƃ���F�Ƃ��Ă���B �@�@�@�Ύ��S��3.2m�@���Ǖ�0.55m�E������1.0m�@���Ǎ���0.75m�E������������1.0m �@�@�@�ނ̓`���[�g�@ �@�@ �@�@�Ύ�������A�S��1�A�S�V2�@�@����O����A�{�b��̚�ƕ��r�Ȃǂ��o�y �@�@7���I�����`7���I������̒z���Ɛ�������Ă���B �@�@���a54�N���@�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(��������) |

|

�k��2���� �ǐ̔��A���ɒu����Ă���B �u�˂̓�ΖʁA�C��57.5m�t�߂ɂ���B |

|

�Ύ������@���߂���A���͂Ȃ� |

�Ύ����� |

���u�ォ�猩���Ύ� 5���̓V����������ƍl�����Ă��邪�A�@�@ �@�@�@�@���݂͉��ƌ��啔��2�������c���Ă��Ȃ��B |

�w��ɂ͋�x�Ղ��m�F�ł����B |

| �k����ˌÕ� �s�w��j�� |

�l���s�k���������ɒJ �B�e��2017/3/30 |

�k��2�������炳��ɓo���āA��n�̂��ɂ���̂��k����ˌÕ��B

| �@�k����ˌÕ��́@�S��49.5m�̑O������� �@�@�������29.5m�A����29.0m�A�O������23.5m�@ �@�y�t��Б����A�K���X����1�Ȃǂ��o�y �@���ɓ�d����������`�y��(�y�t��)����A4���I���t�̒z���Ɛ��肳��Ă���B �@�O�x�R����쐼�����ɉ��т鏬�x���̐�[���߂��̊C��80m�����Ƃ��Ă����Ă���B  ���u�} (�V���[�Y��Ղ��w�Ԃ�����p) ���a54�N��������A55�N���ʒ��� ����6�N���@���� |

|

������O�ɐ����� �E�ɑO���� |

������� |

���E����� �E�E�O���� |

|

���������O���������� |

�O������������������ |

�@�@

| ���R1�����E2���� 1�����͎s�w��j�� |

�l���s�k���������ɒJ �B�e��2017/3/31 |

���K���̐���500m�ɂ��锒�R�_�Ў��ӂ̋u�˓�Ζʂɂ͔��R�Õ��Q������B

���R�_�Ћ����ɒ��Ԃ������A�u�l���s�w�蕶�����@���R1�����v�Ƃ��������������ɂ���B

���R�_�Ђ̒��ԏꂩ��R�����グ��ƁA�t�F���X�ň͂܂ꂽ���R2������������B

1�����́A2�������炳��ɏ�ɍs�����Ƃ���ɂ���B

| �@���R�Õ��Q�́A6���Ȃ�Õ��Q�����A����10��ȏ゠�����ƍl�����Ă����B �@�@6���I��t�`7���I�O���̒z���Ɛ�������Ă���B |

�@�@�@

| �@���R2���� | |

| �@�@�a5m�قǂ̉~���@�ڍוs�� | |

���R2���� ���R�_�В��ԏꂩ�猩�グ�� �R�̏�� �@�@�ΐF�̃t�F���X�ň͂܂ꂽ���� |

|

�����Ζʂ��猩��2���� |

|

�Ύ��̂������ӂ�͂��ڂ�ł���B |

�R�����猩��2���� |

2�������炳��ɏ�ɍs�������ɁA1����������B

| �@���R1�����@�@�@�@�@�@�@�l���s�w�蕶���� | |

| �@�a6m�̏��~���@�@�@�Õ��Q���ł��������ɗ��n���� �@��ɊJ�������������Ύ���1987�N�ɔ��@�����B �@�@�@�����S��3.3m�E����1.2m�E���Ǖ�0.6m�E�ő啝1.0m�@�@�A������3m�E��1m �@�@�@�����́A�n�R���@�荞��ŕ��R�ȏ��ʂ�����Ă��āA���͓V����������ƍl�����Ă���B �@�@�@�A���́A25�`30�x�̋}�X�ƂȂ��Ă��āA�n�߂���V��͂Ȃ������Ƃ݂��Ă���B �@�������ɏo�y�͂Ȃ��������A�ߋ��̓��@�œ��������o�y���Ă���B �@�k��2����(1979�N����)�Ɠ���K�͂ŁA�Ύ��\�z�Ɉ��̋K�i�����݂����ƍl�����Ă���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(��������) |

|

�t�F���X�ň͂܂ꂽ1���� ���u�́A2�����Ƃ悭���Ă���B �@�@�@�@�������Ύ����I�o���Ă���B |

|

�������Ύ��@ �A���ɂ́A�n�߂���V��͂Ȃ������H�I |

���ǎ��� |

�R�����猩�����u |

���Ɂu���R�匠���Ձv�Ƃ����Δ肪����B |

3�����͐_�Ђ̓����Ɏc����Ă��邻�����B

| ��ɒJ�{ | �l���s�k���������ɒJ �B�e��2017/3/31 |

��ɒJ�{�́@�@��Ր_�E�@�ǐe��(����V�c��4�c�q)�ŁA

�@�@�ǐe���͓�k������ɂ��̒n��{���n�ɂ��āA50�N�]�̊ԁA�g�쒩�̂��߂Ɋ����l�����B

����2�N(1385)��73�ŖS���Ȃ����n�Ɠ`�����Ă���B

���悪�{�a�w��ɂ���B

�������N�������{�ɂ���āA���{�n���̒��|���o����A�˕�̂��间�K�����������A

�@�@�@�@�@�F����Ɏ��ɂ���ĎГa�����c���ꂽ�B

����5�N�������A���N��6�N�Ɋ������Ђɗ�ꂽ�B

�����ɂ͐e�����x������ɓ����A�������q���J���ɎЂ�����B

�w��E�S�萬�A�E�J�^�̐_�Ƃ��ĐM����Ă���B

��ɒJ�{ |

�u����ω��v |

�ێЁ@��Ɏ� �e�����x������ɓ����A�������q���J�� |

�@�ǐe����� |

�@�@�@

| ���K�� | �l���s�k���������ɒJ �B�e��2017/3/30 |

���������ݏ��R���K���B�@�@�h�́@�T�@�ՍϏ@���S���h

�{���́@�����F

��ɉƕ�A�@�@�@�ǐe����ł���B

���x���B�열�K���뉀�͍��w�薼���B

���ɋяJ���ԒJ�́@���d�v�������B

�R��A�ɗ��A�{���A�J�R���A��ɉƗ쉮�A��ד��Ȃǂ͌��w�茚�����B

�Ζk�R�̂ЂƂB�V��5�N(733)�ɍs��ɂ���đn�����ꂽ�B

��ɉƏ���̋��ۂɎn�܂�A���Ղ⓿��l�V���̒����A�����̑�V��ɒ��J�ȂLj�ɉƗ��̑c����J���Ă���B

�܂������ɂ́A���Ղ��x�����Ɛb�c�̕揊������B

����o�����Ղ͐m����O�̏��x�@�ŕ�Ɖ߂������Ɠ`�����Ă���B

�R���@�z�ɂ́u�ݏ��R�v�Ƃ���B |

�m���� �m���������u�������B |

||||

���E���O�@�@�@�E�E����(�����O��) |

���E�J�R���@�@�E�E�{�� |

||||

���K�����Z�E�� �퍑����̈�ɉƂ��x�����Ɛb�c�̕揊 �Ɛb�̐V�쎁�A���R���A���쎁�⏼�����Ȃǂ̕�B �����ԂŁA�����ƂƂ��ɓ������ɂ����d�b�̕�B �@�@(���쌺�ׂȂ�) ����ƍN�̉��B�N�U����������ɒJ�O�l�O�̕�B �@�@(��؏d���E�������v�E�ߓ��N�p) ��Ɏ����F���Ɉڂ��Ă���́A�O�l�O�̂����ߓ��Ƃ��A�����܂ň�ɗ̂����߂Ă����B |

|||||

�@��ɉƕ揊

|

|||||

| �@�n�����Ɛ_�u�Ȃ��v �@�@24���ɒ��̕ꂪ�A�䂪�q�̈��ׂ�O���āA���n���l��A���̖T��ɐ_�u�Ȃ��v��A�����B �@�@�i�\11�N(1568)�̎����B �@�Ȃ��̖ɂ́A�Ζk�R�ÖE��_�؏���v�̐���������B �@�@�Ȃ��̖́A���ʂ܂��Ȃ̏���@�����400�N �@�@����19m�@����2.67m(���a85cm) �@�@��ɉ�24���ɒ���(�c���Տ�)�c���̍��A��ɉƂ̈��ׂ�O���ĐA����ꂽ��_�� �@�@�@�@�@�@�@(��������) �@�u�Ȃ��v�͕���g�����₩�ɂȂ�Ⴆ�ŁA�̂������Г���܂�Ƃ����Ă���B

|

|||||

7��23���́u����ȏ��E���Ձv�̒��ŁA�Տ��̕ꂵ�̂��A���̂Ȃ��̖�A����Ƃ�����ʂ��������E�E�E

�Ȃ��̖�A���Ă���A7�N��A�u�Տ��v���߁u�����v�́A����Ƃ̉Ɛb�ƂȂ�A��ɉƂ͖����܂ŘA�ȂƑ������ƂƂȂ�B

| ���ی��o���̈�� �s�w��j�� |

�l���s�k���������ɒJ �B�e��2017/3/31 |

���K�����������2���B��̓c��ڂ̒��B

| �@���K���̎R��߂��A�c��ڂ̒��̔��ǂɈ͂܂ꂽ�Αg�̑傫�Ȉ�ˁB �@��ɉƂ̏���u���ہv��1010�N�ɂ����Ő��܂ꂽ�Ɠ`�����Ă���B �@��ɒ��J���A���n�ʼnr�̂��̔�Ɏc��B �@�u���ہv�́A�n���ɂ��Ȃݐ����u��Ɂv�Ƃ��A �@�@���܂ꂽ��˂�������䌅�ɁA �@�@�@��˂̂������ō炢�Ă����k�̉Ԃ��Ɩ�ɂ����B |

|

���ی��o���̈�� |

|

��� �@ |

��˂̉��ɂ����@�@ �@�@�@��ɒ��J�̉̔� �u�����{�]�X�v�ƍ��܂�Ă���B |

�@�@

| �V���֍���� ���w��j�� |

�l���s�k���������ɒJ �B�e��2017/3/30 |

�͈�_�Ж{�a�̔w��ɂ����t�R�̒���ɂ���B����Ƃ����Ă��W��40m�B

�͈�_��

���쎮�ɖ�������

�Ր_�́@�i�ɘa�C��(����ܹ�к�)

�@�@�@�@�@�@�����є䔄��(��Ŷ�����к�)

�@�@�@�@�@�@�ʈ˔䔄��(�������к�)

�����Ђ�10�Ђقǂ���B

�R����n���̔N��͖��炩�ł͂Ȃ��B

���Ƃ͗��K�������ɂ��������A��k�����̂Ƃ��Ɍ��݂̒n�Ɉڂ����Ƃ����Ă���B

���27���̑�Y�_�ł���B

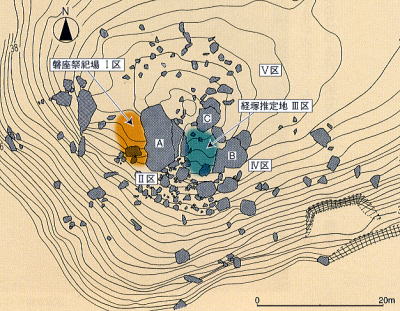

| �@�V���֍�����́A��t�R�̒���Ɉʒu���A��40m�l���ɂ킽���ČQ�݂������ΌQ��֍��Ƃ����Ñ���J����B �@�O�����Ɉ͂܂�A�͈ɐ_�Ж{�a�̌���ɂ����t�R�̒���ɁA �@�@�@3�̋��𒆐S�ɒ����̐��U�݂���`�œW�J���Ă���B �@�Õ����ォ�犙�q����܂Łu���_�v�u��̐_�v���J�������J��ƍl�����A �@�@�@����܂łɓy���Ջ������������Ă���B �@�������N(1987)�̔��@�����ŁA �@�@�@4���I��t�`��������ɘA�ȂƑ��������J�ꂾ�������Ƃ����炩�ƂȂ����B �@�Ƃ��ɍ���7m�ɂ���ԍő�̔֍��̐��ǒ����́A�Õ�����̍��J��Ƃ��Č��肳��A �@�@�@���ʂ̎肱�˓y��⊊�ΐ����ʂȂǂ̍��J�ɗp����ꂽ�╨���o�y�����B �@12���I���ɂ͖��@�v�z�ɂ�閄�o�̂��߂̌o�˂����ΌQ�̒����ɉc�܂�A �@�@�@�������̌o���O�e�킪�a���ƂƂ��ɏo�y���Ă���B  �V���֍���Ղ̑��ʐ} �@�@�V���[�Y�u��Ղ��w�ԁv�V���֍����(�V���) �@�@�@�@�@������p �����̋���(A)�́A��k10.3m�A����6.8m�A����7.4m �@���̐��ǂ͕�7m�A����5.5m�� �@�@���̉����炢�����̎肱�˓y�킪�̏W���ꂽ�A �����̋���(B)�́A���k����쐼�̒���7m�A �@�@�@����ɒ������钷����4.1m�A������5.1m A��B�̒��Ԃ��k���ɂ��鋐��(C)�́A �@�@�O�p�`�ŁA����2.7m�A���3.5m |

||||

�V���֍���Ձ@�@�삩�猩�� ���̋���(A)�̐��ǒ������Õ�����̍��J�� �ӂ��̋���̊ԂɌo�˂��c�܂ꂽ�B B����O�ɂ����́A �@�@�₪����ė��������̂ƍl�����Ă���B |

||||

�k�����猩���V���֍���Ղ̋���Q |

||||

| �@���̑��ɂ����₪����B �@�������𗬂��_�{����݂̊ɂ͂������̋��₪����B

|

||||

�ߔN�̓p���[�X�|�b�g�Ƃ��Ē��ڂ���Ă���B

�u����ȏ�咼�Ձv�ł́A��l�����Ƃ�ƋT�A�߂̎O�l���V��A�����̘b������ꏊ�Ƃ��āA�V���֍���Ղ��`����Ă���B

| �C��֏� | �l���s�k��]���C�� �B�e��2017/3/31 |

���́A�{���̋C��֏��́A�C��̒����ɂ���B

����́A����e�[�}�p�[�N�Ƃ����ׂ����̂��B

�C��֏� |

|

�C��֏��@�~�n�� |

�{�ԏ��@�Č� |

�S���@�� |

�C��֏��@���D �֏������܂�̌������f�������� |

�ׂ�ɂ͕P�X���֘A�̔����ق���ē����A�c�ՃV���b�v������B

�����ٓ��̗l�q |

�l���s�}�X�R�b�g�L�����N�^�[ �o���@�t���Ղ����Əo���喼�ƍN���� (�l���́A�ڂ����āA�f�ڂ��Ă��܂�) |

�c�ՃV���b�v�ɂāA���y�Y���w���I�B

![]()

�������Õ��ւÂ�