北村さんちの遺跡めぐり

更新日2020/2/17

![]()

| 岐阜 2019晩秋 その5 本巣市2・山県市2・岐阜市21・富加町 |

2019/10/30、31、11/1 |

![]()

2019年11月1日、最終日です。

大野町のホテルでゆっくり朝食を取り、8時過ぎに出発。

15分くらいで船来山に到着。

| 船来山古墳群 国史跡 |

本巣市上保 撮影日2019/11/1 |

2010年4月に「古墳と柿の館」の付近に来ている。

そのときは、「古墳と柿の館」も、そばの「赤彩古墳の館」も閉まっていた。

今回は「古墳と柿の館」は開館していたので見学した。

「赤彩古墳の館」は春と秋の2回だけ公開されるそうだ。

| 古墳と柿の館 | ||

右端「古墳と柿の館」 左上・赤彩古墳の館 真ん中の東屋の下には、 154号墳の石室が展示されている。 (154号墳については 前回の見学記をごらんください) 撮影日2010/4/24 |

||

「古墳と柿の館」入館券 館内でパンフレットももらえる。 |

||

| 古墳と柿の館 展示の様子 船来山古墳群のほとんどの資料がここで見ることができる。

|

||

船来山古墳群配置図 俯瞰図 62号墳は 公園内にあるので、 見学できる 272号墳の石室は 赤彩古墳の館に 保存されている。 24号墳は消滅。 船来山は、濃尾平野の縁に位置し、山頂からは濃尾平野を一望できる素晴らしい眺望の山。 過去の発掘調査によって大変豪華な副葬品が出土した。 出土品の一部(687点)は、 平成29年10月に岐阜県指定重要文化財に指定された。 ガイダンス施設「古墳と柿の館」では、これらが全て展示されている。 3世紀から7世紀末までの古墳290基が確認されている。 |

||

|

平成31年2月に、古墳群のうち約15.6ha(古墳111基)が国史跡となった。 |

||

| 船来山24号墳 (消滅しているのでパンフレットの情報だけ) 24号墳は、昭和42(1967)年宅地造成で付近が削られたため、土砂崩れによって壊れ、 墳丘が半壊状態になって多くの副葬品が出土した。 直径20m・高さ2.5mの円墳 中央の竪穴に割竹形木棺が、粘土に包まれて埋められていた。 4世紀後半の築造と推定されている。  船来山24号墳出土品 東京国立博物館蔵 (パンフから) 和製の青銅鏡5・銅鏃32・石釧3 ガラス小玉252・勾玉8・管玉163 刀剣農具類 (鉄剣26・鉄刀8・刀子2・鉄鏃1・ 槍1・鎌2・鋸1・鉾1・不明2) 土師器壺その他 |

富有柿の里の北から山に登って見学する。

一部が国史跡とはいうものの、私有地のところが多く、本来は立入禁止の部分が多い。

そのためか、細かい配置図がない。

| 富有柿の里公園周辺の船来山古墳群 船来山62号墳ほか |

富有柿センターの背後の遊歩道を登っていくと、中腹に62号墳がある。

| 船来山62号墳 | |

船来山62号墳実測図 (説明板から) 62号墳は42m以上の前方後円墳 全体が川原石などの葺石に覆われている。 前方部より後円部の標高が高い墳形をしている。 (比高差4m)。 4世紀代の築造と推定されている。 測量成果から前方後方墳の可能性も指摘されている。 |

|

前方部裾から後円部を見る |

|

くびれ部脇から後円部を見る |

後円部から前方部を見る |

62号墳から上の舂稲神社、さらに上の東屋まで歩く。

舂稲神社奥の院 舂稲神社は、ツキシネジンジャと読む 舂稲神社は 富有柿センターの南約200mにあるが、 船来山の中にあるのは奥の院だ 舂稲神社は 糸貫川の大洪水で荒れ果てた田畑を、715年(和銅8年)に入植し再開墾したと いわれている席田君迩近(ムシロダノキミジキン)の墓だという伝承が残っている。 現在でも、「おいわ様」とよばれる大きな石(御神体)を祀る祭礼行事が行われている。 周辺には、船来山2号墳、55号墳がある。 |

|

舂稲神社奥の院そばの円墳1? 奥は舂稲神社奥の院 |

舂稲神社奥の院そばの円墳2 手前側が舂稲神社奥の院 |

四阿への階段 |

四阿の横にも円墳? |

富有柿の里の公園として整備されているのは、四阿までだが、

もう少し先まで行ってみると、尾根上に3基の円墳が並んでいるように見えるところがある。

円墳その3からその2・その1を見る |

円墳その2からその3を見る |

尾根上に並ぶ円墳 何号墳なのだろうか?前方部にも見える…。

一旦山を下りる。

| 弥勒寺付近の船来山古墳群 船来山81・68号墳ほか |

「古墳と柿の館」の東約200m、

船来山の南麓に、白鳳期に創建されたといわれている弥勒寺がある。

寺前に駐車。

裏の墓地に81・68号墳があるので、寺の方に挨拶してから見学する。

船来山81号墳の説明板がある。

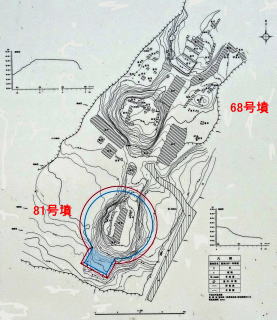

| 船来山81号墳 | ||

| 標高37mに立地する。 68号墳は以前から見つかっていたが、 81号墳は、南側に造出しがある全長20mの円墳の可能性が高い 81号墳の南側から出土した円筒埴輪の底部片は、淡輪技法とよばれる特徴をもつ 5世紀後半の築造と推定されている。 埴輪は尾根上の96号墳からも出土しているが、特徴が違う 淡輪技法は、県内では大垣市遊塚中央円墳・東山田古墳にのみ確認されている。  船来山68号墳と81号墳 (説明板から) 上が68号墳 径15mの円墳 下が81号墳 墓地になっているので、 形が崩れている |

||

弥勒寺の後ろの墓地にある81号墳 81号墳の奥に68号墳がある。 |

||

船来山68号墳

|

||

船来山81号墳

|

山を下りる。

| 北野神社背後の船来山古墳群 船来山O支群 |

弥勒寺の南400mの船来山麓に北野神社がある。

北野神社

八幡神社も合祀されている。

「船来山古墳群と名古屋城石垣石切場」

という説明板がある。

その背後の山の中に横穴式石室が残っている。

船来山は砂岩質の岩盤からなっていて、古墳時代にはこの石材を利用して古墳がつくられた。

江戸時代には名古屋城の石垣普請のための石切り場となった。

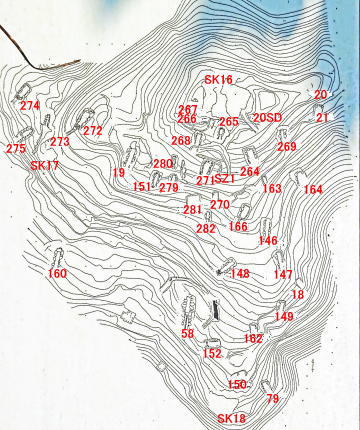

O支群全体図 (説明板から) 横穴式石室の残骸が残っているが、 名古屋城築城で多くの石材が 抜き取られてボロボロになっている。 この中の272号墳が 「古墳と柿の館」のそばの 「赤彩古墳の館」に移築されている。 |

|||||

79号墳 |

162号墳 奥壁 |

||||

149号墳 奥壁 |

58号墳 |

||||

152号墳 |

148号墳 |

||||

166号墳 |

271号墳 |

||||

268号墳 |

280号墳 |

||||

船来山19号墳

|

|||||

| 名古屋城の石垣普請のための石切り場 石を切り出す際に刻まれた刻紋は、 名古屋城普請にかかわった藩主名やその家臣名を示すものと考えられている。 現在も山中に多数の刻紋が確認されている。

|

|||||

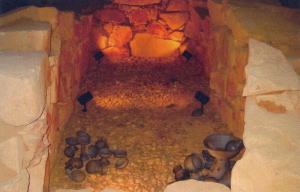

このO支群にあった272号墳の石室は、赤彩古墳の館内に移築され保存されている。

本物は見れなかったが、赤彩古墳の館の前の説明板とパンフレットの写真を参考に紹介する。

| 船来山272号墳 | |

| 船来山古墳群を代表する272号墳は、 広大な濃尾平野を望む尾根部の南斜面に位置し、古墳が最も密集するO支群にある。 小規模ながら東に幅広い周濠をもつ円墳と推定されている。 南に開口した横穴式石室は、 上半分が欠損していたが、未盗掘に近い状態で発掘された。 玄室の平面形は、 2m×5mの片袖式で玄室に向かって入口部分から一段下がる特徴がある。 石室内部の全面に赤色顔料(ベンガラ)が塗られている。 272号墳の東西には、 ほぼ等間隔に存在する2基(19・274号墳)でも赤彩が見られ、 同族系の古墳と推測されている。 いずれも6世紀前葉から中葉の築造と推定されている。 このうち272号墳と19号墳では、 ガラス製トンボ玉と雁木玉(ガンギダマ)が出土して大変注目された。 |

|

272号墳出土当時の様子 |

272号出土当時の様子 |

左・19号墳出土の雁木玉 右・272号墳出土のトンボ玉 |

年2回特別公開される 赤彩古墳(272号墳)の館 |

272号墳の出土品の展示 古墳と柿の館内展示から |

|

| 唐鋤古墳 | 山県市西深瀬 撮影日2019/11/1 |

大門古墳公園から南東に約6kmの山麓にある。

十王公民館の前に駐車。

その東50mくらいの山裾の竹やぶの中にあるが、道路からはほとんど見えない。

どこかの駐車場を突っ切って、山裾に行ったら標柱が見える。

説明板は見あたらない。

標柱の奥に石室が露出している。

| 唐鋤古墳は、鳥羽川西岸に突き出た尾根南斜面にある。 南南東に開口する横穴式石室は、全長7.3m、玄室長4.6m・幅2.4m・高さ2.4m 羨道長2.7m・幅1.4m・高さ1mの両袖式 石材はチャート |

|

横穴式石室が完全に露出している。 |

開口部 |

奥壁 側壁は持ち送り |

側壁がかなり崩れてきている |

崩れそうです…。

| 小丸山古墳 | 山県市佐賀 撮影日2019/11/1 |

地図に「小丸山古墳」と書かれているので、寄ってみる。

唐鋤古墳から南に約3km。

| 小丸山古墳は詳細不明。 前方後円墳と思うが、円墳だという話もある。 | |

無人の工場敷地から山に入ってすぐにある |

前方部から後円部を見る |

後円部から前方部を見る |

前方部先端 |

前方部のそばに円墳と思われる高まりが2つ確認できたが、どうなのでしょう?

![]()

ファミリーマート山県佐賀店にて、昼食。

本当は、岩崎1号墳を見学したいのだけど、近くに駐車出来る場所が見当たらず、断念…。

| 森古墳 | 山県市高富町森 撮影日2019/11/1 |

小丸山古墳から東に約2kmの山麓の墓地にある。

| 森古墳は、「山寄せ」の古墳 直径15mほどの円墳。 東に開口する横穴式石室は、全長8.4m、 玄室長4.4m・幅1.8m・高さ2.1m 羨道長4m・幅1.6m・高さ1.5mの両袖式 石材はチャート。 6世紀後半〜7世紀前半の築造と推定されている。 |

|

横穴式石室が露出している。 唐鋤古墳とよく似た雰囲気 |

|

開口部 |

玄室 |

奥壁 |

玄室から羨道を見る 玄門部の天井が一段低くなっている |

森古墳のすぐ西の「マツモトキヨシ」の向かいに、古墳状の高まりがある。

| これは? 径数mの高まり 「明智光秀ゆかりの地 光秀は生きていた!光秀の謎が眠るまち」 と書かれた旗が何本も立っている。

|

明智光秀とどんな関わりがあるのだろうか…。

![]()

再び岐阜市に入る。

| 智照院古墳 市指定史跡 |

岐阜市岩田西 撮影日2019/11/1 |

智照院というお寺の墓地内に古墳が保存されている。

お寺に駐車場がある。

曹洞宗 普門山 「智照院」

なかなかしゃれた山門

山門内には、

飲むための冷水のサービスもある。

「ぎふ七福神」という旗が立っている。

この奥に墓地があり、古墳の横穴式石室が残されている。

| 岩田古墳群は岩田山の南西山麓に分布していて、7基確認されている。 現存するのは2基。 智照院古墳は岩田1号墳で、大きさも最大で保存状態も良好。 円墳と伝えられていて、直径16m・高さ3mと推定されている。 横穴式石室は、片袖式で 全長7.9m 玄室長さ4.9m・幅最大1.9m・高さ最大2.1m 須恵器のハソウ1、金・銀メッキ塗りの耳環がそれぞれ1点出土 7世紀の築造と推定されている。 |

|

出土した副葬品(説明板から) |

柵があるが、鍵は掛かっていない |

天井石は奥壁側の1枚しか残っていない |

入口から玄室を見る |

羨道から玄室を見る |

玄室から羨道を見る |

墓地の真ん中に残されていて、ビックリ!

| 日野1号墳 市指定史跡 |

岐阜市日野東 撮影日2019/11/1 |

日野1号墳も、山麓にある古墳。

日野のバス停前に説明板が立っている。

近くの空き地に駐車。

| 東西にのびる船伏山(標高262m)の西端山麓に、 日野第一古墳群があり、7基から構成されている。 また、 金華山から東に延びる主丘東端にある西山(標高176m)の南麓から平地にかけて、 日野第二古墳群があり、7基で構成されている。 第一古墳群のひとつである日野1号墳は、直径16m・高さ2.8mの円墳 両袖式の横穴式石室は全長6.5m 玄室長3.4m・玄室最大幅1.8m 羨道長3.1m・羨道最大幅1.6m 玄室は奥壁、天井石、側壁基部に巨石が使われ、胴張り、持ち送りはみられない。 羨道部は開口部に向かって広がり、玄室に対してもやや南側にふれる。 土師器が出土している。 古墳時代後期の築造と推定されている。 |

|

道から林に入るとすぐ横穴式石室が見える |

開口部 |

羨道から玄室を見る |

奥壁 |

玄室から羨道をみる |

墳頂では大きな天井を見ることができる。 |

奥壁と側壁が巨石を使っていてきれいだ!

![]()

各務原市に入る。

各務原市の古墳は、以前にいくつか見学したが、今回は、3基の古墳を見学する。

| 御林古墳 市指定史跡 |

各務原市須衛町 撮影日2019/11/1 |

県道17号線の須衛町2丁目交差点から、各務原市北清掃センターに行く道路に入り、200mほど進む。

説明板はない。

| 御林古墳は 直径10mほどの古墳。 南東に開口する横穴式石室がある。 開口部は幅1m・高さ1.5mほど。 |

|

道路脇に御林古墳の標柱がある。 |

標柱の奥に開口部がある。 |

羨道の天井石はなくなっている。 |

玄室内部 |

玄室内部から羨道を見る |

墳頂部 |

| ふな塚古墳 | 各務原市鵜沼大伊木町3丁目 撮影日2019/11/1 |

後円部がごっそり削られて、形が崩れている。

前方部南側も削られている。

「各務原市明るい社会づくり運動協議会」から寄贈された説明板がある。

インターネット上に、各務原市の遺跡リーフレットが公開されているので、参考にさせていただいた。

| ふな塚古墳は、正式には大牧4号墳といい、大牧古墳群の中の1基。 推定全長45mの前方後円墳 後円部径30m 2段築成 前方部と後円部の2段目には川原石積みの葺石がみられる。 後円部には破壊されているが、横穴式石室があり、 土器や馬具・武器などの副葬品が出土したといわれている。 前方部にも、西に開口する横穴式石室があり、全長13m 玄室長さ4mで、家形石棺(長さ5.5m2.4m幅1.2m)が置かれている。 河原石でつくられた石室は、赤い顔料が塗られている。 盗掘されていたが、刀・鏃などの鉄製の武器類、ガラス玉などの装身具が出土。 須恵器も出土している。 出土した須恵器から、6世紀末〜7世紀初頭の築造と推定されている。  ふな塚古墳全景 (1984年当時) 上が前方部 大正8年ころから土取り工事によって 後円部の西側から削られ始め、 昭和の初めまでには、 後円部の大部分が削平されてしまった。 1984年(昭和59年)の発掘調査で 前方部に、横穴式石室が見つかった

|

|||||||

後円部だが、すぐ裏はざっくりと削られている |

後円部脇から前方部を見る。 奥が前方部 |

||||||

後円部の削られたくぼみから前方部を見る |

前方部から後円部の削られたくぼみを見る 左には石室の天井石のような 石材が置かれているが、これは? |

||||||

置かれた石材の拡大 ひょっとして石室石材? |

石材側から見た墳丘 左側・後円部 右奥・前方部 |

||||||

市民のみなさんの生きた歴史的教育財産として活用されるべく、現状保存されている。(説明板)

| 大伊木山西古墳 | 各務原市鵜沼大伊木町3丁目 撮影日2019/11/1 |

「各務原市文化財を守る会」の説明板がある。

| 大伊木山西古墳は 直径18m・高さ3.5mの円墳。 横穴式石室は 玄室長3.3m・幅2.3m・高さ2.3m 床には敷石がある。 羨道長さ5.5m・幅2m  出土した須恵器 脚付短頸壺 高さ34.2cm・最大径22.2cm |

|

天井石が見えている |

石室には入れない。 石室内は川砂で塞がれている。。 |

石室内部を見ることができないのが、とても残念だ。

![]()

富加町へ。

| 富加町夕田地区の古墳 | 富加町夕田 撮影日2019/11/1 |

富加町の夕田地区には3基の前方後円墳がある。

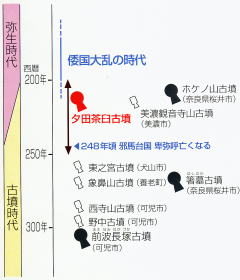

夕田茶臼山古墳は、3世紀前半の古墳だとして、全国的に注目されている。

まず情報収集のために、富加町郷土資料館へ。

| 富加町郷土資料館 |

富加町の遺跡や古墳についてのいろいろな資料がある。

奈良正倉院には、飛鳥時代(702)に富加町で暮らしていた人々の記録が戸籍として残っている。

現存する最古の戸籍は、富加町の戸籍だ。

| 半布里戸籍(ハニュウリコセキ) |

| 大宝2年(702)に作られた戸籍で奈良正倉院に残る現存最古の戸籍 半布里は現在の富加町にあたるとされていて、 戸籍には54戸1119人分の氏名・年齢・税区分などが詳しく書かれている。 二次利用で、この戸籍の裏面には東大写経所が記した帳簿が書かれている。 |

| 富加町役場とタウンホールとみかの地中には、 「半布里戸籍」とほぼ同時代の集落遺跡(多数の竪穴住居跡など)が眠っている。 |

|

富加町の古墳 館内展示から |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 後平茶臼古墳 井高第1号古墳 杉洞第1号古墳 蓮野古墳 於姿里古墳は地図上に示している。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 富加町には、50基の古墳が確認されている。 町の東部の夕田地区には、 3世紀前半の築造で、岐阜県最古級の前方後円墳である「夕田茶臼山古墳」や 関連する墳墓群(杉洞1号墳・蓮野1号墳)がある。 その他、 朝顔形埴輪や尾張型円筒埴輪が出土した「後平茶臼古墳」(富加関IC建設で滅失)や 県内でも珍しい大型方墳の「井高第1号古墳」などがある。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

最も有名な夕田茶臼山古墳のパンフレットと、ほかの2基の古墳についても資料をもらった。

行き方の地図も付いている。

夕田地区の3基の前方後円墳の位置関係

| 夕田茶臼山古墳 | 全長39.5m |

| 杉洞1号古墳 | 全長約30m |

| 蓮野古墳 | 全長30m |

| 杉洞1号墳 富加町夕田地区の古墳群 |

富加町夕田 撮影日2019/11/1 |

富加町郷土資料館の南の林の中にある。

平成29年8月の現説資料をもらった。

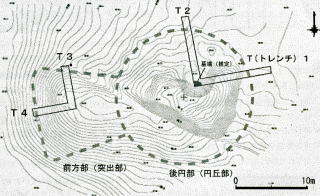

| 杉洞1号墳は 全長約30mの前方後円墳 後円部の直径約18m。 葺石・埴輪・石槨は確認されていない。 埋葬部はある程度残存している可能性がある。木棺直葬と推定されている。  推定されている墳形とトレンチ配置図 (現説資料から) 前方部前面にて 弥生時代末期と考えられている「高坏」が足の部分を壊した上で伏せた状態で出土。 夕田茶臼山古墳でも同様のものが発掘されている。 夕田茶臼山古墳とほぼ同時期の、3世紀前半の築造の可能性が高いと考えられている。 2017年に確認調査。 |

|

杉洞1号古墳 右に前方部がある。 |

|

後円部から前方部を見る |

前方部から後円部を見る |

杉洞1号墳の西に杉洞2号古墳があるという。

杉洞2号古墳跡地

大きな穴があいている。

| 蓮野古墳 富加町夕田地区の古墳群 |

富加町夕田 撮影日2019/11/1 |

杉洞1号古墳の南約200mくらいの林の中にある。

平成30年2月に、現地説明会があったが、郷土資料館には資料がなくなっていた。

| 蓮野古墳は 全長30mの前方後円墳 くびれ部がなく、長軸18mほどの楕円形の円墳に方形の突出部を盛り土で取り付けたような形。 出土した器台から2世紀後半の築造と考えられている。 後円部には7世紀に二次利用されたと考えられる横穴式石室が築かれていた。 |

|

蓮野古墳(前方後円墳) と書かれた標柱が立っている。 |

|

後円部から前方部を見る |

前方部から後円部を見る |

2世紀後半の築造と推定されている?!!!

| 夕田茶臼山古墳 県指定史跡 富加町夕田地区の古墳群 |

富加町夕田 撮影日2019/11/1 |

富加町郷土資料館から東約1.5kmの丘陵上にある。

3世紀前半の古墳といわれていて、とても有名になり、ふもとに駐車場と大きな説明板が設置されている。

右・駐車場 奥が登り口 |

ここから標高差20mほど上がると前方部に着く。 |

夕田茶臼山古墳は、富加町の南東部、夕田地区の北洞と呼ばれる谷の奥部にある。

北を向いて舌状にせり出した標高127m、集落との比高差27mの丘陵上につくられている。

夕田茶臼山古墳 墳形復元図 夕田茶臼山古墳は 全長39.5mの前方後円墳 後円部径24.5m 前方部長さ15.0m 後円部高さ 西側5.5m・東側3.5m くびれ部幅10.5m 前方部前面幅15.1m 後円部が比較的大きい 前方部と後円部の標高差は2.4m 左右対称ではなく、後円部は不整形な円形 葺石なし 埴輪なし 前方部の前面にだけ溝が掘られていた(区画溝) 木棺直葬で、木棺は長さ2.6m・幅は南端1.0m・北端1.2〜1.3mの長方形 盗掘の跡があるが、ほとんど影響を受けず当時のまま埋没しているとわかったので、 そのまま埋め戻した。 古墳の主軸は北西‐南東の方向を向いているが、 納められた木棺の向きはほぼ南北になっている。 後円部の墳頂部にはベンガラで赤く彩色された壺が出土した。  墳頂部から出土した赤彩有孔短頸壺 ベンガラで赤く塗られている 供献用の壺と考えられている。 頸の部分が短く、孔(穴)があけられている。 この孔は、紐のようなもので、 蓋を固定するためと考えられている。 中濃地域においては弥生時代の終わりごろの方形周溝墓から出土する例が多くみられる。 (美濃加茂市・為岡7号周溝墓 美濃市・古村遺跡SZ08など) その他にも高坏や壺、甕などの破片が多く出土しているが、 これらも弥生時代と古墳時代のはざまの時代のものがほとんどである。 これらの土器から、3世紀前半という年代が考えられている。 墳頂部の造成面に散布された炭は、土を盛る前に火を使った痕跡だが、 この炭をAMS年代測定法で測定したところ、 土器の年代と同じく3世紀前半の可能性が高いという結果が出ている。 平成21〜24年度にトレンチ発掘調査 |

|

夕田茶臼山古墳全景 手前が前方部 |

前方部から後円部を見る |

後円部から前方部を見る |

後円部頂は保護のために網が貼ってある |

3世紀前半の前方後円墳 (パンフレットから) 夕田茶臼山古墳は、 奈良県のホケノ山古墳群や纏向石塚古墳と ほぼ同時期の古墳だ! 弥生時代から古墳時代へ移り変わる過渡期の「前方後円墳」という評価。 墳丘の形は「前方後円形」でありながら、 墳丘のつくり方などは弥生時代の墳丘墓とよく似ている。 蓮野古墳→杉洞1号墳→夕田茶臼山古墳の順につくられたと考えられている。 |

|

![]()

予定は全て終わったと思い、すぐ近くの富加関ICから帰宅の途についたが、

富加町大山池にあるという池下第1号古墳の見学をすっかり忘れてしまった。

午後4時40分 富加関ICから東海環状自動車道へ

ひるがのSAで おみやげゲット 小矢部川SAで夕食とガソリン給油

白山ICで高速道路をおり、帰宅は午後8時15分。

![]()

岐阜県 終わり