| 長野県北部の旅その2 中野市・山ノ内町 |

2016/5/5~5/7 | |

更新日2016/7/19

長野県北部の旅その2

中野市・山ノ内町2016/5/5~5/7

飯山市と木島平村の見学を終え、中野市に入る。

地図g

| 山の神古墳 市史跡 |

中野市田麦 撮影日2016/5/5 |

HP「埼群古墳館」様の地図があるので、スムーズに山の神古墳前に到着。

だが、かなりの藪状態で、説明板がなかったら、通り過ぎるところだった。

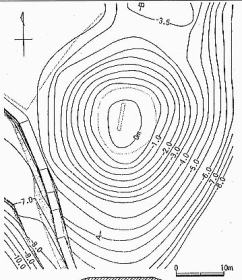

| 山の神古墳は、林畔2号墳の北1. 5km、厚貝集落西方の峰山東側の腹部に立地する。 径32m・高さ4mの円墳 丘頂部の北側を切断して墳形をととのえている。 墳裾には葺石があり、円筒埴輪片が確認されている。  山の神古墳の墳丘 (「高遠山古墳発掘調査概報(2003)」から) 円墳としては直線的な部分がみられ、方墳説もある。 近代・現代の祭祀の場であったためよく保存されていた。 内部主体は、地表下1.2mにあり、 墳頂中央部に南北を軸とした混礫粘土床(割竹形木棺のあと)が存在し、 その規模は内法長さ約5.3m・幅60㎝・深さ24㎝で、北側に平石がたてられていた。 遺物の位置は、北群と南群に分かれ、 北群は北から鉄製の鏃頭、剣、滑石製臼玉、刀子と斧頭、ワラビ手状の利器、竪櫛、 床東側に剣、槍があり、床西外側に剣、斧頭が置かれていた。 南群はこれより1.5m南で、竪櫛、壮年の屈葬人骨、滑石製臼玉、剣があった。 古墳時代中期の築造と推定されている。 昭和23年(1948)林畔2号墳とともに発掘調査。 出土遺物は京都大学に保管されている。 (中野市HP・高遠山古墳発掘調査概報(2003)から) |

|

藪の中の山の神古墳 説明板が見える。 |

墳頂部 |

| 林畔1号墳・2号墳 ハヤシグロ 1号墳が中野市指定史跡 |

中野市田麦 撮影日2016/5/5 |

中野市七瀬にある長嶺ニュータウンの北側にあるのが林畔1号墳・2号墳

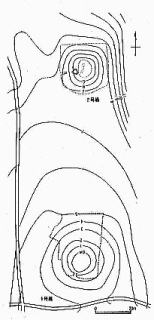

林畔1号墳・2号墳の図

(「高遠山古墳発掘調査概報(2003)」から)

上(北)が2号墳

60mの間隔をおいて、南に1号墳

主体部は、1号墳は石室 2号墳は割竹形木棺

副葬品は1号が武器などが多かったのに対し、

2号では鏡や櫛・玉類が出土している。

現地では1号墳の前にだけ説明板がある。

| 林畔1号墳 中野市指定史跡 | |

| 中野扇状地の北西縁部を形成する丘陵地形の一部を成す長丘丘陵上に立地する。 径23m・高さ4mの円墳 丘の高まりを利用して築かれている。 川原石の葺石がある。 昭和20(1945)年に甘藷貯蔵穴を掘った時、 東西2m、南北1m前後、高さ1m程の小口積みと平石で構築された石室が現われた。 上部構造は合掌形と考えられていて、内部は赤彩されていた。 短剣2、短剣、長剣、槍、蕨手形鉄器、刀子、鉄鏃、短甲)、轡、 砥石、土師器壺、ガラス製、滑石製の小玉、人骨などが出土。 5世紀中ごろの築造と推定されている。 1号墳の遺物は中野市博物館に保管されている。 |

|

西から見た林畔1号墳 |

|

北から見た墳丘 |

1号墳のすぐ西隣りに高まりがあり、石祠がある。 祀りの場だったのだろうと推測する。 |

林畔2号墳は1号墳の北60mにある。2号墳には説明板なし。

| 林畔2号墳 (田麦北古墳) | |

| 外観は戴頭円錐形で、方墳ともみられる隅丸方形で、径27m、高さは南側は2.5m、北側は4m 葺石あり 主体部は、割竹形木棺の置かれた粘土床で、長軸を南北に向け、長さ約3.8m・幅65㎝・深さ18㎝。 珠文鏡、直刀、刀子、鉄鏃、滑石製臼玉、ガラス玉、勾玉、管玉、滑石製小玉、竪櫛、人骨などが出土。 2号墳は昭和23年(1948)、山の神古墳とともに発掘調査。 2号墳の遺物は京都大学に保管されている。 |

|

林畔2号墳 傾斜面に築かれている関係上、 北側から見るとかなり大きくみえる |

|

西から見る |

南から見る |

| 七瀬双子塚古墳 県指定史跡 |

中野市七瀬 撮影日2016/5/5 |

中野市七瀬にある長嶺ニュータウンの集会所の向かい側の道を行くと、七瀬双子塚古墳の前まで行ける。

道路(北)から見た七瀬双子塚古墳

左手前・後円部 右奥・前方部

右奥に説明板が見える

七瀬古墳群についての報告書がインターネット上で公開されている。

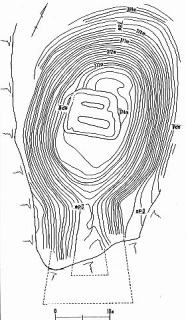

| 七瀬双子塚古墳は 別名飯綱堂お茶屋とも呼ばれている。 中野扇状地の北西縁部を形成する丘陵地形の一部の長丘丘陵の最高所東縁に立地し、 丘の前後を切断して墳丘をつくっている。 前方部を南に向ける 南北を軸に長さ61mの前方後円墳、 後円部径33m・同高さ約4.5m 前方部はこれより1m程低く、前方部幅は23m 後円部の中段には段築面と考えられる部分がほぼ水平にめぐり、 この面には部分的に葺石があり、円筒埴輪が見られる。  七瀬双子古墳実測図 1980年に県史刊行会が再実測したもの。 (「高遠山古墳発掘調査概報(2003)」から) 後円部墳頂下から、 径8cm の倣製八乳鋸歯文鏡、直刀2、槍1、鉄鏃39、三角板革綴短甲の残片、短剣2口以上、 土師器の高坏2、土師器壷1、須恵器壷1漆塗櫛残片などが出土している。 大正10(1921)年に七瀬青年会が不用意な発掘をしたために、 主体部は石室ではなかったというだけで詳細は不明だが、 発掘時の所見談や周囲の状況から粘土床の割竹形木棺による埋葬と考えられている。 1948年に学術的調査で、遺物の概要と墳丘実測図が報告された。 出土品や長嶺住宅団地造成に伴い発掘調査された七瀬3・5号古墳の成果からみて、 5世紀前半の築造と推定されている。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

後円部への登り口 |

後円部頂 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

後円部から前方部を見る |

後円部脇から前方部を見る |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

前方部から後円部を見る |

前方部脇から後円部を見る |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

後円部頂から北にある陪塚を見下ろす 陪塚2基がかろうじて残っている |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

陪塚その1 |

陪塚その2 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

七瀬二子塚古墳の周辺の古墳 七瀬二子塚古墳の周辺の古墳

長嶺住宅団地造成に伴い七瀬3・5号古墳が発掘調査された。 七瀬二子塚古墳と、北方の陪塚とみられる小さな古墳2基を残し、消滅。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 高遠山古墳 県史跡 |

中野市新野、更科 撮影日2016/5/5 |

高遠山古墳の西側のふもとは、削られて崖になっているようなので、

東側の道路脇に駐車して、無理やり山に登る。

高遠山古墳発掘調査概報(2003年)がインターネット上で公開されている。

| 高遠山古墳は 全長51.2m(推定)・高さ4mの前方後円墳 尾根上に築造され、主軸はほぼ南北である。 後円部と前方部の主軸がズレる特徴を持ち、後円形は不整形な楕円形を呈する 前方部、後円部の比高差が大きいく、後円部には多くの土盛りがされている。 埴輪なし 葺石なし 段築なし 後円部に設けられている墓壙内に2基の埋葬施設がある。 北側の1号埋葬部は粘土槨の中に木棺(4.1mX 0.68m、深さ36cm) 剣3・銅鏃4・鍬鋤先1・ヤリガンナ1・管玉4・ガラス玉5などが出土、 床面には頭部と考えられる位置を中心として赤色顔料が撒かれていた。 南側の2号埋葬部は 石を積み上げ、木炭が詰められた特異な竪穴式石室内に割竹形木棺(5.7mx 1.2m、深さ60cm) 鉄斧1・ヤリガンナ1・刀子1などが出土、 床面には頭部と考えられる位置を中心に赤色顔料が撒かれていた。 主体部及びそれに伴う遺構から出土した土器群は、 在来系と外来系に大別され、甕護・壷・鉢・高杯がある。 4世紀始め~半ばまでの築造と推定されている。 善光寺平ではもっとも古い段階の前方後円墳の一つ。  高遠山古墳の墳丘(1999年) 採土による削減を受けて、東部山地から延びる尾根から切り離され、 独立丘陵のようになっている。 墳丘も前方部が10mほど破壊されたと考えられている。 最高所は標高374m。ふもとからの比高差は約25m。 墳頂部は、以前不動尊を祀っていたため、削平されていると考えられ、 最高所は本来もっと高かったと思われる。 墳丘形態は、千曲市森将軍塚古墳によく似ている。 1982年に前方後円墳と認識された。 1997年・1999年に発掘調査 |

|

西から見た高遠山古墳 崖の上にあるのだが・・・ 西側のふもとは削られて崖になっているということだったので、近付かなかったが、・・・・ このホームページを造るにあたり、グーグルのストリートビューを見たら、 崖下に、説明板と駐車スペースがあるのが確認できた・・・・。 |

|

東から見た高遠山古墳 右が後円部 パノラマ写真 |

|

後円部から前方部を見る |

前方部から後円部を見る |

前方部脇から後円部を見る |

後円部脇から前方部を見る |

後円部 |

東から見た墳丘 上の部分 |

石室は埋め戻されているようだ。

| 金鎧山古墳 市史跡 |

中野市大字新野 撮影日2016/5/5 |

延徳駅近くの空き地に駐車して、金鎧山古墳のある山へ登ってみたが、結局見つけられなかった・・・。

延徳駅で休憩しただけという結果に終わった・・・

がっかりしたため、金鎧山古墳のある山の写真を撮るのも忘れた。

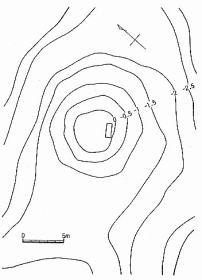

| 金鎧山古墳は 尾根上に営まれ、比高差が70m程ある尾根上に立地している。 径17mの円墳。 高さは東側で2.6m、西側で1.9m。尾根上方には周濠があると考えられている。 墳丘は、偏平な安山岩質の石と土で築造されている。 中心より南に偏して東西に主軸をもつ主体部の石室は、石棺というべき大きさで、 底辺は長さ2.35m・幅0.64mの長方形で側壁石が斜立し、上部は合掌形に組合わせている。 石材は白色がかった安山岩の平石で構築され、内部は赤彩されていた。 副葬品として 五鈴鏡、珠文鏡、勾玉、管玉、ガラス丸玉、小玉、滑石製臼玉、貝輪(腕輪)、 剣、直刀、鹿角柄刀子、槍、鉄鏃、鉄斧、鋸、砥石など、 馬具類では環鈴・鈴・帯金具・留金具・轡などで、土師器、須恵器が出土。 西側の墳裾からは 墓前祭祀に使用されたと思われる、土師器高杯や、須恵器破片が多数発見された (高杯・甕・二重はそう(県下3例目)・器台など)で、 5世紀末頃の築造と推定されている。  金鎧山古墳の墳丘 「高遠山古墳発掘調査概報(2003)から」 大正14年(1925)に樹木伐採で天井石が露出し発掘、直後に調査。 下方の尾根上には小規模な古墳が2基存在する。 |

今度、もう一度挑戦です。

| 夜間瀬本郷東町古墳群 ヨマセホンゴウヒガシマチコフングン 町指定史跡 |

下高井郡山ノ内町夜間瀬 撮影日2016/5/5 |

中野市の七瀬二子塚古墳と高遠山古墳の間に見学したのは、山ノ内町の夜間瀬本郷東町古墳群。

實相寺周辺の台地上に分布

實相寺 手前右側に1号墳がある。 |

實相寺 六地蔵 |

| 夜間瀬本郷東町古墳群は、土石混用の封土をもつ円墳。 横穴式石室がある。 6世紀代の築造と推定されている。 もとは7、8基あったと推測されているが、現在は1・2・3号墳が残っている。 明治8年に道路工事で取り壊されたこの古墳群の一つ馬場古墳から、 水晶製切子玉(首飾り)・金環・銀環(耳飾り)などが出土している。 |

||||

1号墳は横穴式石室がある円墳。 實相寺の入口右側にある。  1号墳墳丘 向こう側に横穴式石室が開口している。 墳丘頂の白い建物は、 有形民俗文化財の「郷倉」 「郷倉」とは・・・ 江戸時代、幕府や藩への年貢は籾を村でまとめて納めていた。 農民がこの郷倉に籾を納めて、それから幕府や藩の倉に運ばれたのである。 郷倉は、村の公共の倉庫で、管理や警護が厳重であった。 江戸時代中ごろからは年貢は金納となり、郷倉は、飢饉に備えて村人のための穀物の貯蔵庫として使われた。 明治20年代になると郷倉は、地域の人たちの寄り合いの場となった。

|

||||

| 2号墳は 横穴式石室がある円墳。 實相寺の西にあり、墓地となっている。

|

夜間瀬本郷東町古墳群3号墳は、1号墳の南西160mほどの河岸段丘上にあるそうだが、見学しなかった。

横穴式石室がある円墳。

![]()

古堂塚古墳へつづく