その6

北村さんちの遺跡めぐり

更新日2025/9/27

| 千葉県旅行記 その6 |

2025/4/20~4/27 | |

2025/4/23(水) 4日目 午後5時を過ぎて 能満寺古墳へ。長生郡長南町。

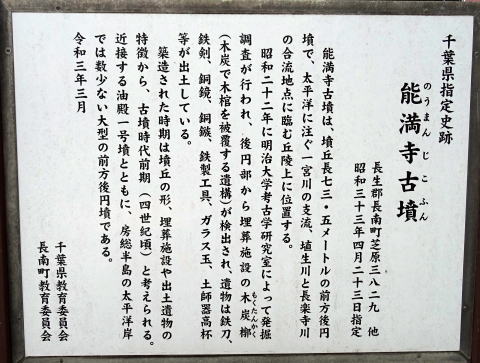

| 能満寺古墳 県史跡 |

長生郡長南町芝原 見学日2025/4/23 |

能満寺に入る道の入口に「能満寺古墳」の説明板がある。

能満寺境内にあるが、熊野神社が元はあったようだ。

| 能満寺古墳は 全長73.5mの前方後円墳 周溝は墳丘の周囲を全周せず、後円部前面のごく一部にのみ存在する。 太平洋に注ぐ一宮川の支流、埴生川と長楽寺川の合流地点に臨む丘陵上に位置する。 後円部の木炭槨から、鉄刀、鉄剣、銅鏡、銅鏃、鉄製工具、ガラス玉、土師器高杯等が出土。 墳丘の形、埋葬施設や出土遺物の特徴から、 古墳時代前期(4世紀頃)の築造と推定されている。 昭和22年に発掘調査 平成7年度(1995)に確認調査 (築造年代は古墳時代中期(5世紀)との説明資料も有り) |

|||||||

くびれ部前に石碑 |

前方部から後円部を見る |

||||||

後円部墳頂平坦部 |

後円部から前方部を見る |

||||||

くびれ部から前方部を見る |

後円部脇から前方部を見る |

||||||

前方部脇から後円部を見る |

後円部側 |

||||||

説明板から

|

|||||||

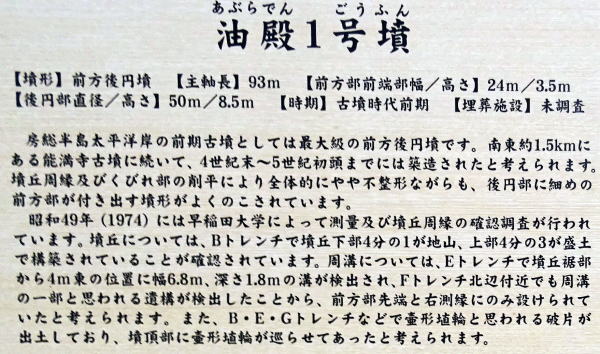

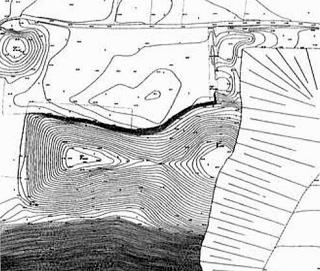

| 油殿1号墳 油殿古墳群 県史跡 |

長生郡長南町豊原 見学日2025/4/23 |

埴生川北岸の独立丘陵上に立地。

| 油殿1号墳 | 県指定史跡 |

| 全長93mの前方後円墳。 後円部径50m・高さ8.5m、 前方部幅24m・高さ3.5m、 全体に細身で、後円部と前方部の高さが極端に異なる墳形である 1号墳の墳頂部には底部に孔をあけた大型の壺型土師器(埴輪壺)が巡らされていた。 前方部前面に幅15mほどのテラス状の低い部分があり、周溝と考えられている。 内部構造は未調査のため不明。 墳丘形態と埴輪壺から4世紀末~5世紀初頭の築造と推定されている。 昭和49年(1974)に確認調査 (千葉県教育委員会HPから) |

|

右奥が後円部 |

|

油殿1号墳 前方部から後円部を見る |

くびれ部には大穴が開いている |

後円部墳頂平坦部 |

後円部から前方部を見る |

説明板から |

|

1号墳の南東に、3号墳、2号墳、4号墳が並んでいる。

| 油殿古墳群 | |||

| 一宮川の支流、埴生川(ハブガワ)の北側の標高40mほどの独立丘陵上にある古墳群。 前方後円墳2基、円墳2基の4基で構成されている。 (分布調査報告書から) 1号墳は 長さ93mの前方後円墳 1号墳の南東隣りに、3号墳 (直径10mあまりの円墳) その隣りに、2号墳 (全長約40mの前方後円墳) その隣りに、4号墳 (直径10mあまりの円墳) |

|||

油殿2号墳

|

|||

| 油殿3号墳 |

油殿4号墳 |

||

| 説明板から |

|||

![]()

セブンイレブン茂原永吉神社前店で明朝食を用意して、、、、

ホテル「ザ・ベル」 (茂原市八千代2丁目)に素泊まり

夕食はホテルそばの「道ラーメン」

![]()

2025/4/24 (木) 5日目です

7時半に出発。

| 宮谷県庁跡 本国寺 県史跡 |

大網白里市大網 見学日2025/4/24 |

宮谷県と書いて「ミヤザクケン」と読む県が明治初めにあったという。

「房総の魅力500選」のひとつとして県史跡となっている。

「房総の魅力500選」とは、

昭和58年に千葉県の人口が500万人に達したのを記念し

魅力あるふるさとづくりの一環として昭和63年1月に選定されたものだ。

| 明治2年(1869)、新政府により、本国寺を県庁とする宮谷県が設置された。 宮谷県の範囲は、安房、上総をはじめ常陸の一部を含んでいた。 明治4年、安房と上総の全域が木更津県として統合され、宮谷県は廃止された。 明治6年6月15日、木更津県と印旛県が合併し、現在の姿に近い千葉県が誕生した。、 |

|

本国寺(ホンゴクジ) 空海創草と伝えられる真言宗の寺であったが、 文明3年(1471)に顕本法華宗に改宗し、 さらに現在は日蓮宗の寺となっている。 元和8年(1622)に、仏教の学問所である 宮谷檀林(ミヤザクダンリン)が創設され、 盛時には800名の学僧を擁したといわれている。 境内には宮谷県庁庁舎として使用された山門、本堂、玄関が現存している。 |

|

石碑「千葉県史蹟 宮谷県庁跡」 |

もう一つの石碑は、読めず…… |

| 板附古墳群 不動塚古墳は市史跡 |

山武市板附 見学日2025/4/24 |

山武市板附にある古墳群の見学。

板附公民館の西の道を上がった所にあるらしいが、

道がぬかるんでいて自動車では登れなかったので、手前に駐車して徒歩で目指す。

インターネット上に公開されている

「古代の上総北東部‐古墳時代後期からの集落と古墳の動向-」

という文章の中に

「栗山川・木戸川流域大型古墳」「堺川・作田川流域大型古墳」の図があったので引用させてもらった。

| 板附古墳群 | ||||||||||||

| 作田川流域の左岸台地上に位置している古墳群。 総数28基・前方後円墳3基・円墳23基・方墳2基が確認されている。 |

||||||||||||

|

|

| 不動塚古墳 | 市史跡 | ||

| 全長63mの前方後円墳 前方端幅30m 後円墳直径30m 墳丘高8.8m 周囲には幅5mの溝と外堤が巡る。 南側くびれ部に横穴式石室(石材凝灰質泥岩)があるが、 現在は埋められて見ることができない。 玄室長2.5m、幅1.4m、玄室高さ1.7m 床面石敷き(排水溝あり) 羨道長2.3m、幅1.24m、 石室側面に人物・馬の線刻画があった。 青色ガラス小玉、鉄鋲片、鉄鏃片、コハク製棗玉、耳環、人骨等が出土。 6世紀後半の築造と推定されている。 昭和18年、21年、22年に調査、詳細不明 昭和26年に本格的学術調査 (山武市教育委員会HPほか から) |

|||

前方部側 この竹藪の中に墳丘がある |

前方部から後円部を見る |

||

後円部から前方部方向 全く見通しがきかない |

後円部側周溝 |

||

説明板から

|

|||

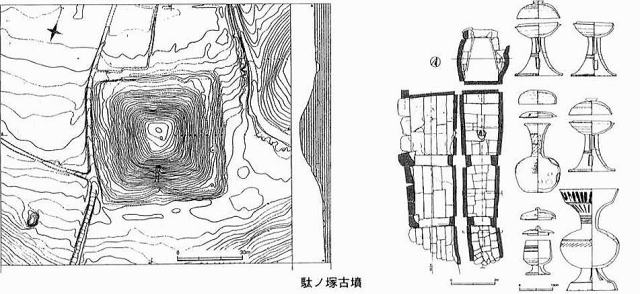

| 駄ノ塚古墳 | |

| 一辺62m、高さ10mの大型方墳で、方墳としては県内では岩屋古墳に次ぐ 主体部は埋められているが、 横穴式石室は、全長7.76mの複室構造 前室は2.32m×1.32m×1.9m、後室は1.74m×幅1.55m×2m、 羨道は1.8m×1.14m×1.68m 鉄地銀象嵌頭推太刀、金銅歩揺付飾金具、鉄地銀張帯先金具、金銅双脚飾鋲、 ガラス小玉、勾玉、耳環、 須恵器、土師器 7世紀前半の築造と推定されている 1985年国立歴史民俗博物館調査 |

|

駄ノ塚古墳 登り口 |

墳丘 |

墳頂平坦部 お社が鎮座 |

墳頂から墳裾(登り口)を見下ろす |

左から 駄ノ塚古墳墳丘図 石室図 出土品 (「古代の上総北東部」から) |

|

| 駄ノ塚西古墳 |

| 一辺30mの方墳 埋葬施設は 横穴式石室 7世紀の築造と推定されている 1979年調査 |

墳丘はすでに削平されている? |

もう1基、西の台古墳があるが、見学しなかった。

| 西ノ台古墳は 全長90mの前方後円墳 後円部径50m・高さ6.7m 前方部幅36m・高さ5.7m 埴輪(円筒、人物、家、馬)、土師器が出土 6世紀後半の築造と推定されている 1954年に調査 1989・90年調査  西ノ台古墳墳丘図 (「古代の上総北東部」から) |

![]()

セブンイレブン山武市成東駅和田店にて休憩。

| 胡摩手台16号墳 胡摩手台古墳群 |

山武市戸田 見学日2025/4/24 |

インターネット上に

「山武町胡摩手台16号墳発掘調査報告書(平成6年度)」

が公開されているので、参考にさせてもらった。

| 胡摩手台古墳群は 前方後円墳9基、円墳22基(消滅したもの8基を含む)の計31基 によって構成されている 平成4年度に測量調査 |

||||

|

||||

胡摩手台9号墳 全長32mの前方後円墳 高さ3.6m

|

||||

胡摩手台10号墳 円墳

|

||||

胡摩手台8号墳 円墳 9、10号墳の隣の高まり

|

||||

中央奥8号墳 手前は10号墳 、右隣は9号墳 |

||||

| 胡摩手台11号墳 推定全長34m(現状30m)の前方後円墳 埴輪がある シンキンモータースという会社の向いにある墳丘

|

||||

12号墳は消滅しているのかな…

16号墳は、東の民家の奥に駐車して、北西に回り込んで前方部の登り口に行く。

発掘調査報告書が公開されている。

| 胡摩手台古墳群16号墳 | |||

| 全長86mの前方後円墳 前方部を北西に向ける 後円部直径43m・後円部高さ7.8m くぴれ部幅17m 前方部先端幅49m・前方部高さ5. 7m くびれ部東側にある横穴式石室は 前室と後室に分かれる複室構造で、 前庭部前端から奥壁画までの石室内法全長:最大7.35m、 鉄鎌・直万・鞍金具・絞具・刀子などが出土 6世紀末~7世紀初頭の築造と推定されている。 後円部墳頂には田村稲荷が祭られている。 「田村」とは 江戸時代に本古墳の所在する戸田村を知行していた旗本二氏のうちの一氏である。 |

|||

前方部前面に登り口がある。 北側に前方部がある |

|||

前方部へ登る参道にロープが設置してある |

16号墳前方部端から後円部を見る |

||

前方部から後円部を見る |

後円部上のお社 田村稲荷大明神 |

||

後円部から前方部を見る |

くびれ部から前方部を見る |

||

報告書から

|

|||

石室図を見ても副室構造が、イメージできない……

16号墳の東の道路から南に行くと高速道路の手前に墳丘がある。

| 胡摩手台古墳群18号墳 全長25.5mの前方後円墳 後円部高さ2m・前方部高さ1.2m 根崎古墳群の1基と書かれている資料もある

|

| 麻生新田古墳群 | 山武市麻生新田 見学日2025/4/24 |

高速道路を南へ横切って、、麻生新田古墳群へ。

「千葉県内重要古墳詳細分布調査報告書」には、麻生新田古墳群が掲載されているが、

「ソーラー発電のそばの古墳(古墳名不明)」と「梨園そばの古墳(古墳名不明)」の記載がない……

| 麻生新田古墳群は 前方後円墳2基、円墳17基、方墳1基で構成されている。 | ||||

| ソーラー発電のそばの古墳(古墳名不明) 円墳? 麻生新田古墳群中の円墳か?  円墳の形が丸く残っている。 |

||||

| 梨園そばの古墳(古墳名不明) 円墳 梨園の看板の奥に古墳 カブト塚古墳北の古墳

|

「高柳梨園」の看板のところから南を見ると、住宅の奥に大きな墳丘が見える。カブト塚古墳。

カブト塚古墳 (麻生新田3号墳)

|

||||||

カブト塚古墳の南西約200m、中山園芸から北を見ると、住宅の奥に大きな墳丘が見える。

ヘビ塚古墳。麻生新田2号墳

ヘビ塚古墳 (麻生新田2号墳) 一辺31mの方墳 2段築成

|

経僧塚を探して山の中を40分ほどさまようが、結局見つからず……

経僧塚古墳 (麻生新田4号墳)

|

||||||

![]()

セブンイレブン山武市松尾西店にて昼食。

| 大堤権現塚古墳 県史跡 |

山武市松尾町大堤 見学日2025/4/24 |

松尾高校の南隣に大きな古墳がある。松尾町の市街地から少し入ったところ。

全長100m以上で周溝と周堤が残っている立派な古墳だ。

西側の山道に駐車スペースがある。大きな説明板がある。

前方部前面を削って、箱根神社が建てられている。

| 大堤古墳群は 前方後円墳2基・円墳5基が確認されている | |||||

| 大堤権現塚古墳は 全長115mの前方後円墳、後円部径60m・高さ12m 三重の周溝があり、総全長は174mとなる。 後円部に、複室構造の横穴式石室がある。 奥室は2.1m×3.5m、前室は3.1m×1.5m、羨道は2m以上×1.5m 奥室に作り付けの石棺がある。 頭椎大刀、圭頭大刀、金銅製刀子鞘、玉類などが出土 7世紀初めの築造と推定されている |

|||||

後円部の周溝と周堤帯 |

後円部側 |

||||

周堤帯にある墳丘 陪塚? |

後円部脇から前方部を見る |

||||

後円部の横穴式石室跡 斜面から見る |

後円部の横穴式石室跡 墳頂から見る |

||||

後円部から前方部を見る |

前方部から後円部を見る |

||||

前方部先端 神社の屋根が見える |

前方部側 周溝と周堤帯 |

||||

前方部先端を削って箱根神社が鎮座 |

西側道沿いに箱根神社への参道入口と 古墳・神社の説明石碑がある |

||||

| 大堤古墳群2号墳 大堤権現塚古墳前方部の東に隣接している。

|

|||||

|

|||||

| 蕪木古墳群 1号墳は市史跡 |

山武市松尾町蕪木 見学日2025/4/24 |

蕪木古墳群の説明板と房総の魅力500選の石碑は1号墳のある八幡神社境内にある。

1号墳は「朝日ノ岡古墳」と「旭ノ岡古墳」の2つの表記があるようだ。

「房総の魅力500選」の一つとして「蕪木古墳群」が選ばれている。

| 「蕪木古墳群は朝日ノ岡古墳を主墳とする 前方後円墳4基・円墳14基の古墳群 木戸川流域には多数の古墳群が確認されており、 県内でも有数の古墳の宝庫であることを物語っています。 蕪木古墳群はその中の一つでこの古墳群の中からは、 全国的にも珍しい金銅製巾着形容器及び金銅装鞘入刀子が出土しており、 古墳時代にこの地域を支配していた豪族の強大な勢力を想像することがてきる。」 (房総の魅力500選の説明から) |

松尾町の市街地から西へ、千葉八街横芝線(県道22号線)に入ると古墳が並んでいる。

12号墳は、松尾自動車教習所入口の北にある。

蕪木12号墳 円墳

|

10号墳は、12号墳の西約30mの道路沿いにある。

墳丘に上がることができた。

西向きの前方後円墳だそうだが、形はよく分からない。

|

||||||

7号墳は、10号墳の西約60mの道路沿いにある。

|

||||

8号墳は、7号墳の西約40mの道路沿いにある。

|

8号墳の北東約400m、八幡神社境内に旭ノ岡古墳(蕪木古墳群群1号墳)がある。

南側道路沿いに八幡神社鳥居がある。

| 旭ノ岡古墳 (蕪木古墳群群1号墳) | 山武市松尾町蕪木 八幡神社境内 | ||||

| 全長70mの前方後円墳、後円部径47m・高さ7m 前方部幅42m・高さ7m 蕪木古墳群の中で最大規模の前方後円墳 二重の周溝 幅7m以上の内堀が墳丘西~北面に残り、幅約5mの周堤の一部も残る。 墳丘中段の前方部側で円筒埴輪や形象埴輪が出土し、後円部側で円筒埴輪のみが出土 芝山町立はにわ博物館で展示されている。 北側くびれ部にある複式構造の横穴式石室は長さ4.1m ・幅4.3m・高さ1.5mの幅広で中央に棺床がある。 凝灰質泥岩(シルト岩と砂の混合岩)で構築されている。埋め戻し 石室から管玉や土師器片、須恵器片が出土 6世紀後半の築造と推定されている。 埋葬部は、昭和27年に石室の発掘調査 (山武市HPから) |

|||||

南の道路から見た八幡神社 |

|||||

社殿の背後に横向きに墳丘がある。、社殿がくびれ部を一部破壊している。 |

|||||

周堤帯に 石祠がある |

旭ノ岡古墳前方部 右に後円部 |

||||

前方部から後円部を見る くびれ部を一部削平して八幡社が建つ |

旭ノ岡古墳 くびれ部から後円部を見る |

||||

旭ノ岡古墳 後円部 |

旭ノ岡古墳 後円部から前方部を見る |

||||

後円部東側下段テラス面には 発掘調査を記念した石碑が立てられている。 |

「蕪木旭之岡古墳発掘記念碑」 |

||||

説明板から

|

|||||

| 蕪木2号墳 直径約20m・高さ約3mの円墳 八幡神社の境内南東隅にある  |

|||||

5号墳は

旭ノ岡古墳の東約150mだが、旭ノ岡古墳から南側の道路を回り込んで、

東側道路から脇道に入り、北側に回り込んで行くのでかなり遠い。

| 蕪木5号古墳 | 山武市松尾町八田 | ||

|

|||

| 山室姫塚古墳 県史跡 |

山武市松尾町山室 見学日2025/4/24 |

旭ノ岡古墳の北西約2km、山裾(県道112号線)に標識があり、山道を西に上ると大きな円墳がある。

| 山室姫塚古墳(大塚1号墳)は 墳丘径64~66mの円墳、墳丘高9.1m 2段築成 墳丘の周りには、幅3~5mの周堤がある。 二段目のテラスや、周溝、堤が明瞭に残る 埴輪や土器片などは確認されていない 未調査なので詳細は不明。 7世紀初頭の築造と推定されている 市内を流れる木戸川の中流域、左岸台地上にあり、円墳としては千葉県最大級 古墳の周辺には、このほかに16基の古墳が確認されており、大塚古墳群といわれている。 (山武市HPほかから) |

||

山室姫塚古墳 手前は周堤帯 |

||

墳頂 何か祀られていた跡? |

墳丘には大きな盗掘坑 |

|

周溝から墳頂を見上げる |

周溝 左は周堤帯 |

|

山室姫塚古墳 墳丘測量図 右下は 大塚2号墳 (分布調査報告書から) |

説明板から |

|

大塚2号墳 山室姫塚の南東にある円墳

|

||

| 芝山古墳・はにわ博物館 | 山武郡芝山町芝山 見学日2025/4/24 |

「房総の古墳と埴輪」をテーマとして、

殿塚・姫塚をはじめ芝山町周辺や県内から出土した埴輪を展示している。

はにわ館外観

| 館内の様子 | |

|

|

|

殿塚古墳出土 耳環と耳玉の女子 |

姫塚古墳出土品 |

姫塚古墳出土品 |

館内は照明が抑えてあり、写真がきれいに撮れないので、パンフレットの写真を引用させてもらう。

殿塚古墳出土埴輪 |

姫塚古墳出土埴輪 |

| 殿塚・姫塚古墳 国史跡 |

山武郡横芝光町中台 見学日2025/4/24 |

山室姫塚古墳の北約2km、はにわ博物館の南西約2kmに、前方後円墳が2つ並んでいる。

山室姫塚古墳は山武市、はにわ博物館は芝山町、殿塚・姫塚古墳は横芝光町で、

市町村がバラバラなのが、なんとも不思議だ。

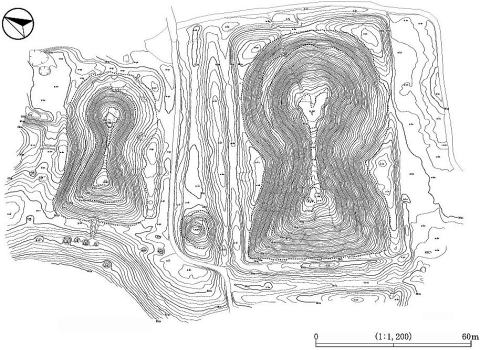

| 国指定史跡・芝山古墳群 殿塚・姫塚古墳 |

| 殿塚・姫塚古墳は、九十九里平野中央を流れる木戸川東岸の標高40mの台地上に位置している。 17基の古墳で構成される国指定史跡・芝山古墳群の中心的な古墳。 昭和31年発掘調査 2024(令和6)年8月、殿塚古墳・姫塚古墳出土埴輪が国重要文化財(考古資料)に指定された。 |

殿塚・姫塚古墳 墳丘測量図 (分布調査報告書から) 左・姫塚 右・殿塚 殿塚古墳 墳丘長88m 姫塚古墳 墳丘長58.5m |

「殿塚姫塚の埴輪群像」という現地でもらったパンフレットと同じものが、

インターネット上に公開されている。

| 姫塚古墳 | |

| 全長58.mの前方後円墳で、殿塚より一まわり小さい 後円部径35m・高さ4.4m 前方部幅35m・高さ5m 前方部の方が高い 周溝は一重で盾形 墳頂部で円筒埴輪列、 前方部北側では人物や馬形の形象埴輪が原位置のまま横倒しで出土 後円部南側に入口をもつ横穴式石室は、全長5.72m 玄室幅1.65m・高さ1.8mの、砂岩板石張りの複式構造で 金銅製耳環、方頭太刀、鉄鏃、須恵器などが出土 6世紀後半の築造と推定されている |

|

姫塚古墳 後円部側 |

媛塚古墳 後円部から前方部を見る |

前方部から後円部を見る |

|

横から見る 右に後円部 |

|

| 姫塚の埴輪列 パンフレットから 姫塚で出土した形象埴輪列は45体で、樹立された当時の原位置で出土した。 埴輪列は、墳丘北側の中断の平坦面に立てられていた。 列の様子から、姫塚の埴輪群は葬列の様子を再現したもので、 埴輪が外を向いて立てられていることから、 埋葬者よりも古墳を見る人を意識して並べられたと考えられている。 (パンフレットから) |

|

姫塚古墳と殿塚古墳の間に3号墳がある。

| 芝山古墳群3号墳 | |

殿塚古墳の前方部先端北側にある。 |

3号墳 墳丘 |

殿塚古墳は、姫塚古墳の南に30mほど離れ平行して存在する。

| 殿塚古墳 | ||

| 全長88mの前方後円墳 後円部径58m・高さ8.6m、前方部幅55m・高さ7.7m、 2段築成 周囲を長方形の周溝が2重にめぐる。 円筒埴輪や朝顔形埴輪・人物埴輪・動物埴輪が多数出土 後円部南側に複室構造の横穴式石室がある 盗掘されたらしく、金銅製耳環や銅碗、頭椎太刀(カブツチタチ)などがまとまって置かれていた。 6世紀後半の築造と推定されている |

||

殿塚古墳 横から見る 左に後円部 |

||

後円部裾から前方部を見る 周濠と周堤帯 |

殿塚古墳 後円部墳頂平坦部 |

|

殿塚古墳 後円部から前方部を見る |

殿塚古墳 前方部墳頂 |

|

殿塚古墳 前方部から後円部を見る |

||

殿塚古墳前にある説明板

|

||

![]()

2025/4/24 午後4時半を過ぎたが、5日目はまだまだつづく……

![]()

鏑木古墳群 (旭市) につづく