その4

北村さんちの遺跡めぐり

更新日2025/8/15

| 千葉県旅行記 その4 |

2025/4/20~4/27 | |

2025/4/22 (火) 千葉旅行三日目。

市原市の吉野古墳群を見学して、お昼になったので、クスリのアオキ馬立店にて、昼食を調達する。

クスリのアオキ馬立店

クスリのアオキは

我が地元石川県白山市発祥の企業だ。

| 中高根古墳群 | 市原市光風台4丁目 見学日2025/4/22 |

光風台団地の中に、2基残されている。

| 中高根古墳群は 養老川左岸の台地上にある、13基の古墳群 ほとんどは宅地造成で消滅したが、うち2基が保存されている。。 中高根4号墳と6号墳 |

||||

中高根古墳群4号墳 径20mの円墳 高さ3m

|

||||

| 中高根古墳群6号墳 4号墳の北にある。 一辺18mの方墳状 高2m 後世に三山塚に転用

|

| 諏訪台古墳群 | 市原市諏訪 見学日2025/4/22 |

上下諏訪神社境内に9・10・11号墳が保存されたが、他はほぼ消滅。

団地の造成で、その大半は消滅したが、神社境内にある9、10号墳が保存された。

11号墳は一部残っている。

上下諏訪神社

|

||

| 諏訪台古墳群は 国分寺台地区の南西端にある大規模な古墳群。 周辺は、弥生時代中期の方形周溝墓から古代の墓にいたるまで墓の築かれ続けた遺跡 古墳時代の墳墓は170基。 古墳時代前期と考えられる方墳の48号墳は埋葬施設が遺存していて、 副葬品として盤龍鏡・ガラス玉30・鉄剣1が出土。 古墳群の下層には、弥生時代後期から終末期の集落遺跡である天神台遺跡が広がっている。 (市原市歴博から) |

||

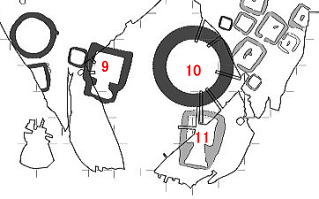

諏訪台9・10・11号墳の形と位置関係図  「市原市諏訪台古墳群・天神台遺跡Ⅱ(2015)」 「市原市諏訪台古墳群・天神台遺跡Ⅱ(2015)」から抜粋 他の古墳や遺跡はほぼ消滅している 神社境内にあるので残された 左側にある円墳・方墳は消滅 右側の方形周溝墓も消滅だ |

||

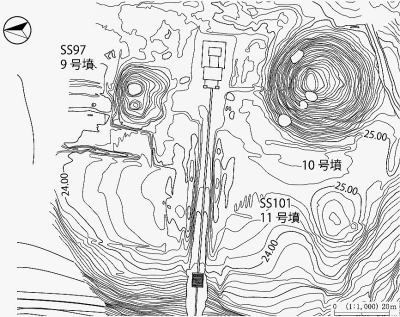

諏訪台古墳群保存区域墳丘測量図 (分布調査報告書から) 9号墳(社殿の北) 全長35.3mの前方後方墳 南側に10号墳(社殿の南) 径40mの円墳 11号墳(10号墳の西) 全長40mの前方後方墳 11号墳は後方部の一部残存 |

||

諏訪台9号墳 全長35.3mの前方後方墳

|

||

諏訪台10号墳 径40m 高さ4.5mの円墳

|

||

諏訪台11号墳 全長40mの前方後方墳

|

| 神門古墳群 5号墳は県史跡 |

市原市惣社5丁目 見学日2025/4/22 |

諏訪台10号墳の北東約400m、墓地の横に神門5号墳が残されている。

5号墳のそばには神門B号塚という三山塚があり、古墳と間違えてしまいそうだ。

| 神門(ゴウド)5号墳は 全長42.6mのいちじく形の前方後円墳 直径30~32.5m・高さ]5mの後円部と、その西側に長さ12mの突出部がある 前方後円墳が定型化する以前の特徴。 周囲に幅約6mの周溝がある。 墳頂部直下に構築された埋葬施設からガラス玉や鉄剣、鉄鏃、土器類などが出土した。 墳形や出土遺物などから、 弥生時代終末期から古墳時代への移行期・3世紀後半の築造と推定されている。 隣接する3、4号墳(消滅)では、前方部が次第に発達していく様子がわかり、 発生期の前方後円墳を研究する上で、大変貴重な古墳群。 標高約25m、養老川右岸の台地先端部に立地。 |

||||||||

神門5号墳 前方部から後円部を見る |

神門5号墳 後円部脇から前方部を見る |

|||||||

神門5号墳 横姿 |

||||||||

説明板から

|

||||||||

神門B号塚 見た感じは、古墳のようだが 三山塚となっていて、詳細不明 |

||||||||

| 史跡 上総国分寺跡 |

市原市惣社5丁目 見学日2025/4/22 |

神門5号墳の北約300m。

| 国分寺は、天平13年(741)に聖武天皇の詔によって全国に建立された国立の寺院で、 正しくは金光明四天王護国之寺という僧寺と、法華滅罪之寺という尼寺がある。 上総国分寺跡は、通称国分寺台とよばれる養老川右岸の台地の上に所在する。 昭和41年(1966)以降の数次にわたる発掘調査の成果から、 金堂、講堂の基壇や中門跡、南大門跡と推定される遺構、 国分寺の屋根を葺いた瓦を焼いた窯跡などが発見された。 伽藍配置は右に塔を配置し、正面奥に金堂を置くもので、 金堂と中門を結ぶ回廊で囲まれるが、 講堂は回廊の外に位置することなどが判明している。 塔跡の基壇などが現存し、塔跡には巨大な礎石が残されているが、 礎石の間隔から、塔の高さは60m前後と推定され、七重塔であったと考えられている。 金堂の基壇は、東西26.4m、南北15.9m、講堂の基壇は、東西27.8m、南北17.9mである。 さらに、道路に面したところには、西門の跡があり、 発掘調査の成果から八脚門であったことがわかっている。 (千葉県教育委員会HPから) |

|||||

石碑「上総国分寺」 奥の建物は仁王門 |

|||||

西門跡

|

|||||

| 国分寺仁王門と金剛力士像 仁王門には金剛力士像が安置されている。 「木造金剛力士像(阿形」 附木造金剛力士像(吽形)」として市指定文化財となっている。 阿形、吽形共に針葉樹材の寄木造 阿形は、像高2.145mで、13世紀末~14世紀前半の作 頭部は江戸時代初期の補作だが、房総の仏教彫刻史上重要な秀作で 中世の上総国分寺の歴史を考える上でもかけがえのない資料 吽形は、像高2.205mで江戸時代後期(寛政12年ころ)の作 旧像にならう再興像として、一そろいの仁王像としての価値があり附として指定した

|

|||||

境内 奥は 国分寺薬師堂 厚みのある茅葺屋根が印象的 |

上総国分寺跡 将門塔(宝篋印塔) 市指定文化財 元は菊間新皇塚古墳の墳丘上にあった 「将門の墓」として伝承されてきたが、 「将門」と結びつく点はない 総高1.5m 南北朝ころの型式と考えられている |

||||

説明板から

|

|||||

| 稲荷台1号墳 | 市原市山田橋3丁目 見学日2025/4/22 |

住宅街の曲がった道沿いにあり、駐車ができない。

稲荷台1号墳記念広場に実物の3分の1サイズで墳丘と周溝が復元されている。

| 稲荷台古墳群は、養老川右岸の台地先端部に立地する12基からなる古墳群。 稲荷台1号墳はこのうちで最大の直径28m・高さ2.2mの円墳。 2段築成 墳丘上の2つの埋葬施設は木棺直葬で、 中央の木棺痕からは、鉄剣3・短甲1・鉄鏃10・刀子1、 北の木棺痕からは、鉄刀1・鉄鏃10・胡ロク金具1式・きさげ状金具1・砥石1が出土 中央棺から出土した鉄剣から 1987年にX線により「王賜」銘の銀象眼が発見されて有名になった。 5世紀中頃~後半の築造と推定されている。 (市原市埋文HPから) |

||

|

|

|

説明板から

|

||

3分の1のサイズの復原は残念!!

| 今富塚山古墳 姉崎古墳群 |

市原市今富 見学日2025/4/22 |

今富正光院の境内にある。

発掘調査以前の土取りによって墳丘が大きく破壊されてしまった。

インターネット上に

「今富塚山古墳確認調査報告書(平成3年度)」が公開されているので、参考にさせてもらった。

| 今富塚山古墳は 全長110mの前方後円墳 復原すると、後円部径72m・高さ12m 前方部長40m前方部幅31m・高さ7m 周溝があったと考えられている。 墳丘の破壊の際、後円部の断面に木炭層が確認されたことから、 盛土内の埋葬施設に木炭が使われていると考えられている。 副葬品はまったく不明だが、後年の調査で周溝などから、底部穿孔壺形土器の破片が出土。 後円部径に比べて前方部長が短い特徴から 4世紀前半の築造と推定されている。 養老川下流左岸に築かれた大型の前方後円墳。

|

||

後円部残丘 右に前方部 昭和41年の土取りで、後円部は大きく削平 |

くびれ部・前方部の北側を少し削って 正光院本堂が立つ |

|

後円部残丘裾に 今富塚山古墳の碑と簡単な説明がある 「養老川下流域(南岸)の 姉崎古墳群に含まれる前方後円墳。 全長110m、後円部72m 4世紀ごろの築造と推定されている 当地域では最古の前方後円墳 と考えられている」 |

||

くびれ部脇から前方部を見る |

後円部斜面には石塔や石碑が立つ |

|

後円部から前方部方向を見る |

くびれ部を断ち切って道が付いている。 |

|

くびれ部から前方部先端方向を見る |

前方部先端 左に後円部 |

|

| 海保八幡台古墳群 姉崎古墳群 |

市原市海保 見学日2025/4/22 |

海保神社(誉田別尊を祀る村社)の境内に古墳がある。

海保神社

|

|||||

| 海保八幡台古墳群は養老川左岸の台地上、3基からなる古墳群。 | |||||

| 海保神社古墳(海保八幡台2号墳)は 海保神社境内に存在する径31m、高さ3mの円墳 後世、三山塚に転用されているめ、元の墳丘とはちがっているかもしれない。

|

|||||

海保八幡台1号墳(径11m・高さ1mの円墳)と3号墳はよくわからなかった。

| 海保大塚古墳 市史跡 姉崎古墳群 |

市原市海保 見学日2025/4/22 |

林の中に大きな古墳があるのにビックリ!!

市内最大級の規模をもつ円墳

インターネット上に「平成29年度市原市市内遺跡発掘報告書-海保供養塚群・海保大塚遺跡」が

公開されているので参考にさせてもらった。。

| 海保大塚古墳は 東京湾を望む姉崎台地の北東にある 直径約60m・高さ約10mの円墳 周溝を含めた直径は82m 埴輪はない 鉄剣、鉄鏃、玉類、須恵器、土師器などが出土 江戸時代には出羽三山信仰の塚として利用され、下段は六角形、上段は方形をしている。 かつて20年に一度、出羽三山信仰の象徴として、 「大塚ばやし」(千葉県指定無形民俗文化財)というお囃子が演じられてきた。 一度絶えていたが、現在は、 編成も大規模になり、多くの場所で演じられるようになっている。 |

|||||||

海保大塚への登り口の案内標識 |

周堤帯の切れ目から見る海保大塚 |

||||||

全景 六角形の立派な墳丘 |

|||||||

海保大塚 最上段の方形壇 |

海保大塚 墳頂の三角点 |

||||||

海保大塚 墳頂から墳裾を見下ろす 墳高が高いので説明板が小さく見える |

海保大塚 周溝と周堤帯 |

||||||

説明板から

|

|||||||

| 海保供養塚群1号塚(海保三山塚古墳) 直径24mの円墳を三山塚に改変したもの 西・北側の周溝幅4m

|

|||||||

海保供養塚群2号塚 直径18mの円形の塚 報告書によれば 「墳丘・周溝が検出されなかったので、 残存地形の自然な高まり」と 書かれている。 近世の塚か |

|||||||

海保大塚の築造時期について

説明板には、4世紀末~5世紀初めとなっているが、

市原市歴史博物館のHPには

「規模の大きさや埴輪が採集されないなどの点から、

古墳時代終末期における国造の墳墓とも考えられている」とある。

![]()

セブンイレブン市原村上店にて休憩

| 六孫王原古墳 市史跡 姉崎古墳群 |

市原市姉崎 見学日2025/4/22 |

ダイアパレスのマンションの奥に残されている前方後方墳。

| 六孫王原古墳(ロクソンノウバラコフン)は 全長約45mの前方後方墳 墳丘の周囲を長方形の溝がめぐる。 葺石・埴輪等は確認されていない。 後方部の中央南側に入口をもつ切石積の横穴式石室がある。 金銅製馬具や鉄刀、須恵器などが出土した。 7世紀後半の築造と推定されている。 昭和46年発掘調査 |

|||||

前方部 |

前方部から後方部を見る |

||||

後方部頂 奥に前方部 |

後方部脇から前方部を見る |

||||

|

|||||

| 鶴窪古墳 市史跡 姉崎古墳群 |

市原市姉崎 見学日2025/4/22 |

姉崎神社に向かう道路沿いにある。

| 鶴窪古墳は 姉崎古墳群の1基で、全長約60mの前方後円墳。 2段築成で、墳丘の長さは上段45m、下段が60m 後円部に比べて前方部が著しく大きい 円筒埴輪・形象埴輪が出土 6世紀後半の築造と推定されている。 昭和56年発掘調査 |

|||

前方部前面 この向こう側に後円部がある 右側は無くなっているが、、左側には、土台部分(段築下段)が大きく広がっている |

|||

前方部から後円部を見る |

後円部から前方部を見る |

||

前方部 手前は前方部下段部分 |

くびれ部から後円部を見る |

||

説明板から

|

|||

| 姉崎天神山古墳 県史跡 姉崎古墳群 |

市原市姉崎 見学日2025/4/22 |

鶴窪古墳の北東約500m、宝蔵寺の北の山にある。

| 姉崎天神山古墳は 全長130mの前方後円墳 後円部径約65m・高さ約14m、前方部幅約55m・高さ約8m 姉崎古墳群最大の前方後円墳。 発掘調査は行われていない 墳形などから 4世紀後半~5世紀前半の築造と推定されている。 |

|||

前方部裾から階段を上がる |

階段途中に説明板 |

||

くびれ部鎮座の管原神社の鳥居 |

前方部から後円部を見る |

||

広い後円部頂平坦部 |

後円部から前方部を見る |

||

くびれ部から前方部を見る 鳥居が見える |

|||

説明板から

|

|||

| 御社古墳 (姉埼神社古墳) 姉崎古墳群 |

市原市姉崎 見学日2025/4/22 |

姉埼神社境内に古墳がある。

| 姉埼神社 景行天皇40年(110)日本武尊が御東征の時、走水(ハシリミズ)の海(浦賀水道)で嵐に遭い、 お妃の弟橘姫(オトタチバナヒメ)の犠牲によって無事上総の地に着かれた。 この宮山台において、お妃を偲び、かつ舟軍の航行安全を祈願し、 風神・志那斗弁命(シナトベノミコト)を祀ったのが創始と伝えられている。 |

|

|

|

| 御社古墳(ゴシャコフン)は 3基ある。 未調査のため、時期等一切不明である。 |

|||

御社古墳(1号墳・宮内古墳)は 直径21m・高さ2.5mの円墳

|

|||

御社古墳2号墳(白浪塚古墳)は 直径18m・高さ1.5mの円墳

|

|||

御社古墳3号墳(浅間神社古墳)は 直径10.5m・高さ3mの円墳 |

御社古墳と釈迦山古墳 (釈迦山古墳発掘調査報告書から抜粋)

釈迦山古墳の西に

山王山古墳があったようだが、

消滅か

| 姉崎釈迦山古墳 姉崎古墳群 |

市原市姉崎 見学日2025/4/22 |

姉埼神社前で、参道脇の、釈迦山古墳の横に住んでいるという男性に出会い、

ご自宅の庭から古墳を撮影させてもらってから、別の道(くびれ部)から、墳丘上に上がってみた。

インターネット上に

「市原市釈迦山古墳発掘調査報告書(平成7年度)」が公開されているので参考にさせてもらった。

|

|||

姉崎釈迦山古墳 後円部側遠景 姉埼神社横の 陣屋裏門が移築された民家に住む 男性宅の庭から撮影させてもらった写真 |

|||

前方部裾 隣はソーラーパネル |

くびれ部への登り口 右は墓地 |

||

前方部・くびれ部付近 右に後円部 |

くびれ部から後円部を見る |

||

後円部墳頂から神社駐車場を見下ろす |

後円部から前方部方向を見る 見通しが悪い |

||

くびれ部から前方部を見る |

前方部のピーク |

||

| 姉崎二子塚古墳 県史跡 姉崎古墳群 |

市原市姉崎 見学日2025/4/22 |

4/22の最後の見学は、この古墳だったが、暗くなってしまったので、翌朝もう一度見学。

| 姉崎二子塚古墳は 全長106mの前方後円墳 後円部径52m・高さ9.5m、 前方部幅52m・高さ8.5m 3段築成 周溝を備える。 円筒埴輪・朝顔形埴輪がある。 後円部と前方部に埋葬施設(木棺直葬)がある。 銅鏡や玉類、銀製耳飾り、武器・武具、馬具、石枕などが出土 このうち直弧文が彫られた石枕は国の重要文化財・考古資料に指定されている。 5世紀中頃の築造と推定されている 標高約5mの砂堤上に立地。 |

|||||

くびれ部南に説明板 駐車スペースもある |

くびれ部から前方部を見る |

||||

後円部から前方部を見る |

前方部から後円部を見る |

||||

くびれ部から後円部を見る |

前方部 右に後円部 |

||||

前方部脇から後円部を見る |

前方部側 向こう側に後円部 |

||||

説明板から

|

|||||

![]()

姉崎古墳群の見学が終わったので、今回はここまで!!

![]()

君塚天神山古墳 につづく (市原市)