その3

北村さんちの遺跡めぐり

更新日2025/7/25

2025年6月末、インターネット上に

「千葉県内重要古墳詳細分布調査報告書(令和7年3月)」が

公開されていることに気が付いた。

この報告書にもう少し早く気が付いていれば、事前の下調べが楽だったかもしれない。

| 千葉県旅行記 その3 |

2025/4/20~4/27 | |

2025/4/21 (月) 二日目の午後3時。木更津市から。

| 太田山古墳 | 木更津市太田 見学日2025/4/21 |

木更津市太田山公園に太田山古墳がある。

公園東麓の駐車場に駐車して、公園に入る。

公園の案内図にも「太田山古墳」が書かれているが、古墳のあるあたりには表示がなく詳細不明。

墳丘は改変が激しくて、形がよくわからないので、とりあえず4枚の写真を載せる。

古墳は無くなっているのかもしれない……

| 太田山古墳は 全長48mの前方後円墳 (墳長40m 周溝がある) 土師器、須恵器、石鏃などが出土 古墳時代中期の築造と推定されている 1986年に確認調査 (全国文化財総覧から) |

|

太田山古墳その1 |

太田山古墳その2 |

太田山古墳その3 |

太田山古墳その4 |

太田山には、木更津市郷土博物館があり、金鈴塚古墳の展示があるが、月曜日のため休館だ。

| 稲荷森古墳 祇園・長須賀古墳群 |

木更津市木更津2丁目 見学日2025/4/21 |

円墳かと思ったが、前方部の残がいだそうだ。 墳頂は稲荷森神社となる。

隣りに稲荷森公会堂があるので、駐車させてもらい見学。

| 稲荷森古墳は 全長80mの前方後円墳 楯形の周溝がある。 明治14年に貸座敷を新設する時に、鈴、鏡の破片、金銅装の刀、土器等が出土した。 現在は前方部の一部が残されているだけで、後円部は北側にあった。 |

|

周囲をコンクリートで囲まれている。 手前に後円部があったはず |

墳丘上に社殿 |

赤い鳥居が並ぶ |

御神木? |

| 金鈴塚古墳 県史跡 出土品は重要文化財 祇園・長須賀古墳群 |

木更津市長須賀 見学日2025/4/21 |

有名な古墳だが、石室周辺しか残っていない。

古墳見学のための駐車場が整備されている。

| 金鈴塚古墳は 全長95mの前方後円墳 横穴式石室は 全長10.3m、幅1.5~2m、 中央右寄りにある組み合わせ式箱形石棺は 砂岩の板石六枚からなり、内法で1.7m×0.6m×0.6m。 未盗掘の横穴式石室から、名称の由来となった金製の鈴5個ほか多数の副葬品が出土。 6世紀末頃の築造と推定されている。 墳丘は県史跡 出土品は国指定重要文化財で、木更津市郷土博物館金のすずで保存、展示されている。 |

|||||

前方部は消失 現在残る墳丘は後円部の一部のみ。 |

後円部の石室 |

||||

石室は、ブロック状の小型の石材を 台形状に積み上げている |

石室内部 長い石室 |

||||

組合せ式箱形石棺 蓋 |

組合せ式箱形石棺 側壁石 |

||||

説明板から

|

|||||

![]()

金鈴塚古墳のすぐそばの 「COSUMO安田石油長須賀店」にてガソリン給油

| (図那)浅間古墳 | 木更津市牛袋 見学日2025/4/21 |

航空写真で見ると、四角く残されている。

| 浅間古墳は 墳丘が浅間神社となっている。 全長100mほどの前方後円墳と考えられているが、前方部は失われている。 |

|

大きな鳥居 |

小さな鳥居 |

後円部上り口左側 |

後円部上り口右側 |

墳頂部に浅間神社が鎮座 |

社殿裏に残る墳丘 |

後円部側裾 |

削られた前方部側(南西)から見る |

説明板には、古墳という言葉は書かれていない |

|

| 高柳銚子塚古墳 | 木更津市高柳 見学日2025/4/21 |

前方後円墳だというが、墳丘はくずれてしまっている。

「史跡 至徳堂」という案内板かあり、現地には至徳堂関連の石碑の説明資料(紙)が置かれていた。

| 高柳銚子塚古墳は 本来は全長110m以上の前方後円墳 主軸を南北に向ける 周濠がある。 埴輪がある。 5世紀中ごろの築造と推定されている。 明治末期の鉄道工事の際に前方部が破壊され、 戦時中には陸軍高射砲指揮所の設置により後円部中央が大きくえぐられた。 江戸時代には私塾至徳堂が墳丘上に設けられ、その記念碑と説明碑がある。 |

|

| 至徳堂は 1817(文化14)年、高柳村(当時)の 重城継之、葛間(クズマ)村の高浦温ら地域の名望家たちが、力を合わせて開設。 横6・3m・縦7・2mの小さな講館(教場)だったが、リーダーたちは漢学の素養豊かな知識人。 近隣だけでなく、遠方から通う人もいたという。 県議会初代議長、衆院議員を務めた重城保(1833~1912年)らを輩出した。 (東京新聞2025/4/9記事から) 至徳堂関係資料は、歴史資料として、県指定有形文化財となっている。 |

|

南から 遠望 |

至徳堂跡として売り出し中 3基の石碑が立てられている |

「史跡 至徳堂」として 整備されていて、きれいになっている。 |

「至徳堂を知る会」が設置したベンチ 3月に設置したばかり |

至徳堂の記念碑 (位置関係がわかるように写真を合成) 左から 「兼山手択塚」 「遺愛碑」 「至徳堂の碑」 「三記念碑の説明碑」 説明碑には、「銚子塚古墳の上に至徳堂が創立された。」と刻まれている。 |

|

| 高柳古墳 | 木更津市高柳 見学日2025/4/21 |

高柳銚子塚の北東約1.5kmの墓地の横に古墳がある。元高柳村。

墓地の横に保存されている。

| 高柳古墳は 径20mの円墳 高さ6m 詳細不明 |

|

西から見る |

墳頂部の仏像 |

東から見る |

|

| 坂戸神社古墳 | 袖ケ浦市坂戸市場 見学日2025/4/21 |

袖ヶ浦市。 高柳古墳の北東約2km、坂戸神社の森へ。

千葉県指定天然記念物「坂戸神社の森」は京葉地域で最も規模が大きい広葉樹林で、

スダジイ、モミ、マテバシイ、タブなどの樹木のほか、砂丘(クロマツ林)が残されている。

古墳も残されている。

北西の麓の坂戸の森公園に駐車。

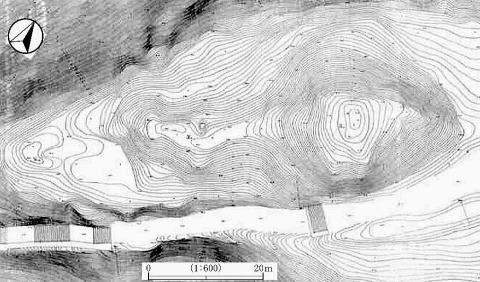

| 坂戸神社古墳は 全長63mの前方後円墳 後円部径35m・高さ4m 前方部幅28m・高さ1.8m 埋葬施設、出土品は 不明 4世紀初頭の築造と推定されている。 東京湾に面した独立丘陵上に立地する。 |

|

坂戸の森公園にある坂戸神社の天巌戸 二の鳥居 神社登り口 |

坂戸神社社殿 |

坂戸神社の狛犬は 安永4年(1775年)製 |

坂戸神社古墳 後円部墳頂 |

坂戸神社古墳 後円部から前方部を見る |

坂戸神社古墳 前方部から後円部を見る |

坂戸神社古墳 前方部 |

坂戸神社古墳 前方部先端 |

坂戸古墳 墳丘測量図 (分布調査報告書から) |

|

![]()

セブン-イレブン 袖ヶ浦福王台店にて トイレ休憩 午後5時半ごろ

日暮れは近いが、もうひと踏ん張り!!

| 率土神社南古墳 市史跡 |

袖ケ浦市神納 見学日2025/4/21 |

坂戸神社の東約1.2kmに率土神社(ソットジンジャ)があり、本殿の南側約150mの地点に古墳がある。

率土神社

|

|||||||

| 率土神社南古墳は 軸長約40mの帆立貝形古墳 下段直径36m・高さ1m 上段直径24m・高さ3.5m 張り出し部の幅は6m、長さは7m 2段築成 周濠がある。 円筒埴輪がある。 5世紀後半~6世紀初頭の築造と推定されている。 |

|||||||

夕日に輝く古墳!! |

率土神社南古墳 前方部側手前から見る |

||||||

率土神社南古墳 横から見る 左に前方部 |

率土神社南古墳 前方部から後円部を見る |

||||||

率土神社南古墳 墳頂部のお社 中の石碑には八幡大神と刻まれている |

率土神社南古墳 後円部から前方部を見る |

||||||

説明板がある見にくいので要点を記す

|

|||||||

中辻台古墳 削られているのか小さくなっている |

|||||||

率土神社境内の古墳? |

率土神社 参道左脇の古墳? |

||||||

| お紬塚古墳 市史跡 |

袖ケ浦市神納 見学日2025/4/21 |

袖ヶ浦中央霊園の駐車場の側にある。

JR内房線袖ケ浦駅より直線で南東に2.0㎞

説明板があるはずだが、見当たらない。

午後6時を過ぎて、真っ暗で、フラッシュをたいて撮影!

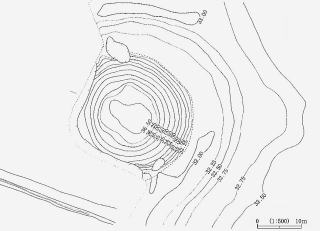

| お紬塚(オツムギヅカ)古墳は、直径約28m・高さ約4mの円墳 高さ4m 周溝を含めた全長は44m 周溝の外縁北側から東側には、古墳を取り囲むように周堤が確認されている。 周堤を含むと古墳径は 61.0mに及ぶ 周溝から 大刀・鞆(トモ)・靱(ユキ)などの武器・武具をかたどった形象埴輪や 筒状の円筒埴輪、坏・高坏などが出土 6世紀の築造と推定されている。 小櫃川を南に臨む標高約32mの台地上に位置している。 「この古墳から、夜ごと機織りの音が聞こえてくる」という伝説から、名前が付けられた。 昭和53年に墳丘測量と周溝の一部発掘調査 (袖ヶ浦市教育委員会HPから)  測量図 (分布調査報告書から) |

|

全景 |

墳頂部を見上げる |

墳頂平坦部 |

墳頂平坦部から墳裾を見下ろす |

![]()

午後6時半を過ぎ、お腹もすいたので、松屋袖ヶ浦店で夕食。

カレーライスを食べてみたが、辛すぎてあまり食べられなかった……

今晩の宿は、昨夜と同じ「君津ヒルズ」

満室だそうで、昨夜の部屋とは別の部屋となった……

2025/4/22(火) 千葉県3日目

今朝の朝食バイキング

7時半前に出発、袖ヶ浦市の山手(高速道路東側)の古墳見学となるので、高速を利用する。

木更津南IC~姉崎袖ヶ浦ICまで、ほんの5分の利用で、高速料金は630円。

![]()

のぞみ野団地のあたりは、大塚台遺跡といわれていて、縄文から平安までの遺跡が存在する。

古墳は大塚台古墳群(宇都宮前方後円墳1・円墳12)、

上泉古墳群(上ノ山古墳など円墳10)、墓山古墳群(円墳3・塚4)などがある。

| 東台古墳 | 袖ケ浦市大曽根字東台 見学日2025/4/22 |

のぞみ野団地の北東の農地の中に残る。

| 東台古墳は 直径約10m・高さ2.5mの円墳。 詳細不明 |

|

東から見る |

南西から見る |

| 墓山古墳群1・2・3号墳 市史跡 |

袖ケ浦市のぞみ野8 見学日2025/4/22 |

のぞみ野の住宅団地の北東側にあるのぞみ野サッカー場の西側の公園内に古墳が残されている。

| 墓山古墳群は 円墳3基と塚4基が団地内の公園の一角に現状保存されている 詳細不明 |

||

きれいな公園 「のぞみ野森林公園」と名づけられている・ |

||

墓山1号墳

|

||

墓山2号墳

|

||

墓山3号墳

|

| 雲塚台古墳群2号墳 市史跡 |

袖ケ浦市岩井 見学日2025/4/21 |

のぞみ野の住宅団地の真ん中あたりにある古墳。

| 雲塚台古墳群は、 径10mほどの円墳2基だそうだが、大きな墳丘に見えるのが2号墳?!! 詳細不明…… |

|

2号墳? かなり大きい墳丘…… |

2号墳 墳頂部 |

| 上之山古墳 市史跡 |

袖ケ浦市永地 見学日2025/4/21 |

のぞみ野団地の南東約1kmにある瀧泉寺の奥の林の中にある古墳。

瀧泉寺 入口

上之山古墳の説明板によると

瀧泉寺境内にも古墳があるようだ。

瀧泉寺の東の細道を行くと、上之山古墳のそばに着く。

| 上之山古墳(上泉古墳群11号墳)は 全長約50mの帆立貝式前方後円墳 高さ5.6m 2段築成 上段後円部径20m 下段長軸長43m 出土品の発見がなかったため築造年代は不明だが 古墳時代中期(5世紀)の築造と推定されている。 昭和63年に確認調査 上泉古墳群は 松川左岸の標高40mの台地上にある15基の古墳群 上之山古墳は、上泉古墳群のうち、最大規模の古墳 古墳群のうち3基はすでに消滅、15号墳からは、直刀・鉄鏃などが出土 |

|||

南から見る |

西北西から墳頂を見上げる |

||

後円部から前方部方向を見る |

前方部側 |

||

前方部 |

|||

墳丘測量図 (袖ヶ浦市HPから) |

|||

説明板から

|

|||

![]()

袖ヶ浦市の山手の古墳見学を終えて、

その東約8kmの山間にある佐是古墳群・吉野古墳群の見学へ。市原市となる。

| 佐是古墳群 市史跡 |

市原市佐是 見学日2025/4/22 |

上之山古墳の東約8km、光福禅寺の駐車場のそばに前方後円墳がある。

佐是城址でもある。佐是城址の案内図はある。

光福禅寺の住職のかたは、警察犬のトレーナーであり、カフェのオーナーでもある。

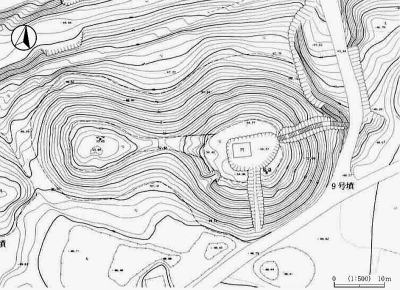

佐是古墳群配置図 (分布調査報告書から) 詳細な古墳番号は書かれていない。 |

佐是古墳群は 前方後円墳4基 円墳29基以上の 古墳群。 養老川左岸の台地上、 9号墳は標高約45m 西約500mには 吉野古墳群の丘陵がある。 |

光福禅寺の駐車場のそばの墳丘が佐是9号墳。説明板はない。

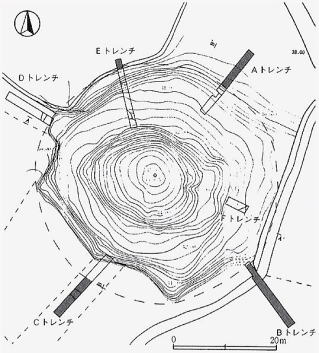

| 佐是9号墳 | |

| 全長61mの前方後円墳。後円部径38m・高さ6.5m、前方部幅29m・高さ5.5m、 佐是古墳群最大の前方後円墳 後円部墳頂に祠がある 発掘調査はされていないので、詳細不明。 古墳時代中期の築造と推定されている。 |

|

後円部側 手前が駐車場 |

前方部から後円部を見る |

後円部から前方部を見る |

後円部を掘りこんで、お社が鎮座 |

佐是9号墳を横から見る 右に後円部 |

|

佐是9号墳墳丘測量図 (分布調査報告書から) |

|

多くの墳丘が確認できるが、古墳番号が分からないので、分かるものだけ、番号を記す。

| 古墳いろいろ | |

| 佐是13号墳 一辺16m・高さ3mの方墳  |

佐是17号墳 一辺15m・高さ1mの方墳 三山塚となっている。  |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

佐是16号墳 直径6m・高さ1.5mの円墳 |

|

| 佐是14号墳 直径13m・高さ1.5mの円墳。  |

|

| 吉野古墳群 1号墳は市史跡 |

市原市西国吉 見学日2025/4/22 |

佐是古墳群から西国吉の吉野台団地の吉野古墳群に行くのだが、

297号線を北上して、北から吉野台に入る。

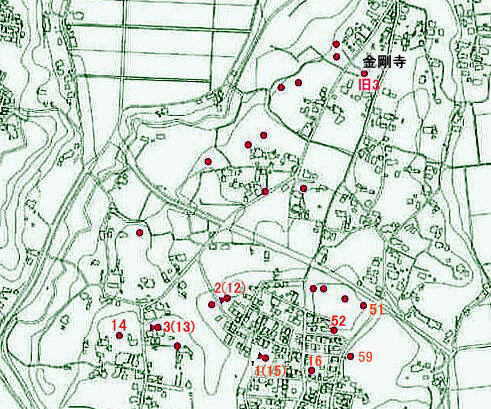

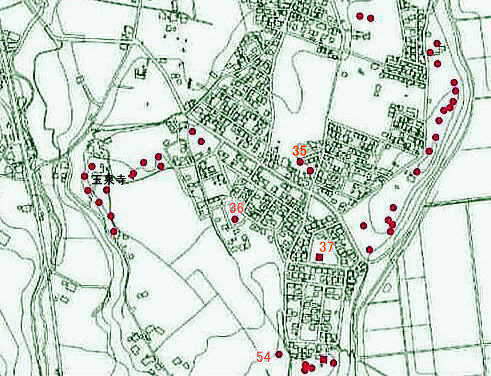

| 吉野古墳群配置図 (分布調査報告書から) 北側・南側に分割して表示している。 | |

|

分布調査報告書では 前方後円墳4基 円墳 58基 となっている。 方墳もあるようだ… 三山塚として 方墳に改変された のかもしれない |

| 詳細な古墳番号は書かれていないので 見学した古墳を中心に番号を追記した(分かるものだけ) |

|

北側から吉野古墳群に向かっていたら、

吉野台団地の手前の金剛寺の墓地の奥に古墳らしい高まりがあるので、写真に撮る。

吉野3号墳?(旧3号墳)

| 吉野(旧)3号墳 (新番号不明) | |

| 径15m・高さ3mの円墳 | |

墓地の奥に墳丘 西から見る |

北西から見る |

吉野台団地に入る。

| 吉野51号墳 | |

| 径30m・高さ3mの円墳 | |

墳丘 |

墳丘上にお社がある |

お社の中には「安葉大明神」の石碑 |

51号墳は、農地として利用されているようだ |

| 吉野52号墳 (宮塚) | |

| 一辺16m・高さ4mの古墳 現状では3段築成の方形。墳頂には三山塚がある。 |

|

三段築成の方墳 |

三山塚となる(出羽三山の碑) |

| 吉野59号墳 |

| 一辺12m・高さ3mの方墳 |

墓の奥に古墳 |

| 吉野16号墳 (愛宕塚) | 団地内の児童公園に保存されている |

| 一辺19m、高さ3mほどの綺麗な方形 (山岳信仰の塚に改変されたか) 墳頂には浅間社の石祠や石碑がある。 |

|

墳裾にすべり台 |

墳頂部 左の石碑には「浅間大神」と刻まれている |

| 吉野古墳群1号墳 (旧15号墳) | 市史跡 | ||||

| 全長45mの前方後円墳 後円部径24m・高さ4.5m、前方部幅28m・高さ4.5m。 埴輪がある |

|||||

後円部裾から前方部を見る |

後円部から前方部を見る |

||||

前方部から後円部を見る |

後円部斜め後ろから見る 説明板がある |

||||

説明板から

|

|||||

1号墳の南に延びる住宅地にも、古墳がある。

| 吉野35号墳 | |

| 径22m・高さ2.5mの円墳 台地中央部にある 墳頂には金比羅宮が祀られている。 |

|

東の道路沿いにある「金毘羅宮」の鳥居 |

墳丘上に青い屋根のお社がある |

お社の内部 |

鳥居の南からも墳丘が見える この手前左にも 別の1基があるようだ。 |

| 吉野36号墳 | つつじ公園に保存されている |

| 径23m・高さ3mの円墳 | |

|

|

| 吉野37号墳 | さくら公園に保存されている |

| 一辺24m、高さ4mの方墳状 三山塚となる。 |

|

三段築成の立派な墳丘 |

大きく見える |

墳丘上の三山塚 三山塚にするために 改変されたのかもしれない |

|

| 三山塚 |

| 出羽三山信仰のひとつの形としてつくられた塚 山形県にある、月山(標高1984m)・湯殿山(1504m)・羽黒山(419m)の3つの山々を、 出羽三山と呼ぶ。 市原市からはほぼ真北に350km前後の距離。 形は、ピラミッドのような特異な形状(薄い四角錐台を3段にしたもの)が多く、 三山を表しているとも言われている。 (ネット検索から) |

| 吉野54号墳 |

| 径28m、高さ4mの円墳 |

ジャングルなので 外からは見えないが 墳丘が確認できる |

吉野古墳群には、4基の前方後円墳が確認されているが、1号墳は見学できるように整備されているが、

2・3号墳は現状保存……。もう1基は見学していない。

| 吉野2号墳 (旧12号墳) | |

| 全長32mの前方後円墳、後円部高さ3m | |

墳丘が確認できるが |

写真では分からないなぁ |

横から見る |

|

| 吉野3号墳(旧13号墳) | |

| 全長50m・高さ4mほどの前方後円墳 | |

墳丘が確認できる |

左が後円部 |

もう一つの前方後円墳は、南西の玉泉寺の近くにあるらしいが、行かなかった。

![]()

中高根古墳群につづく (市原市)