| 2020年秋は、栃木県 その7 壬生町2・鹿沼市・栃木市1 |

2020/11/23-29 | |

北村さんちの遺跡めぐり

更新日2021/4/25

2020年秋は、栃木県

その7 壬生町2・鹿沼市・栃木市1

2020/11/23-29

栃木の旅五日目 2020/11/27

獨協医科大学ホスピタルインを、朝7時半に出発

前日に、「みぶの古墳」の壬生地区の古墳群を見学したので、今日は壬生地区古墳の北にある羽生田地区の古墳から。

| 長塚古墳 県史跡 (みぶ羽生田地区の古墳群) |

壬生町羽生田 撮影日2020/11/27 |

南の宇都宮亀和田栃木線(県道3号線)沿いに、案内標識が立っている。

「車両の通行は出来ません。徒歩にてお願いします」と書かれているが、駐車場はない。

農作業の時期ではないので、道路わきに無理やり駐車して、徒歩で長塚古墳に向かう。

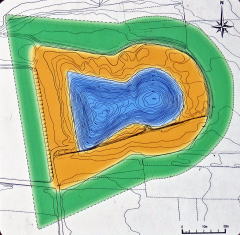

| 長塚古墳は 黒川東岸に台地上に立地する。 全長(基壇)77mの前方後円墳 高さは前方部後方部ともに6m。 2段築成で、第一段平坦面(基壇)が幅広くつくられている。(「しもつけ型古墳」) 2段目の長さ53m 1段目の南側は大きく削平されている。 幅6m・深さ1.5mの周溝があったことが確認されている。 墳丘斜面や1段目の平坦面からは葺石(河原石)が確認されている。 埴輪はない。 埋葬施設は不明 6世紀末~7世紀初頭の築造と推定されている。  長塚古墳測量図 (説明板から) 羽生田地区の古墳では 茶臼山古墳→富士山古墳→長塚古墳→桃花原古墳の順に築造されたと推定されている。 |

|

南東から見る 右に後円部 |

前方部斜め前から見る(上り口) |

前方部から後円部を見る |

後円部から前方部を見る |

横姿 北から見る 左後円部 |

|

長塚古墳の北にあるという亀の子塚古墳は見つからない。

ビニールハウスのそばらしいのだが…。

| 亀の子塚古墳は 全長34.6mの帆立貝式古墳。 円丘部径24.9m・高さ3.7m、葺石あり。 出土遺物は埴輪(円筒・朝顔形・盾・人物など)、土師器、須恵器など。 6世紀末~7世紀初頭の築造と推定されている。 |

| 桃花原古墳 県史跡 (みぶ羽生田地区の古墳群) |

壬生町羽生田字北原 撮影日2020/11/27 |

南側の道路から、細い道を徒歩で行く。駐車場は特にない。

墳丘そばには、ソーラーパネルが並んでいる。

| 桃花原古墳(トウカハラコフン)は 黒川の東岸に築かれている 直径63m・高さ5mの円墳 墳丘第一段平坦面は幅広い (「しもつけ型古墳」) 3段築成 2段目と3段目の斜面にはは葺石がある。 周溝がある。埴輪なし 南に入口をもつ複室構造の横穴式石室があり、 石室の前面から川原石で造られた「前庭」と称される祭祀の場が 県内では初めて完全な形で確認されて、 「前庭」からは金銅張りの馬具や多量の鉄鏃を含む武具類や、 儀式に使われたと考えられる「斧状鉄製品」といわれる特殊な遺物が出土した。 墳丘上には多くの須恵器の甕が並べられていたと考えられている。 7世紀前半の築造と推定されている。 桃花原古墳は、羽生田地区に築かれてきた 富士山古墳、茶臼山古墳、長塚古墳の中では、最後のものと考えられている。 平成13 ~17 年度に発掘調査。

|

|||||||

全景 |

近づくと説明板が見えてくる |

||||||

墳丘 |

墳頂には赤い小さな祠がひとつ |

||||||

墳丘上から墳裾を見る 埋め戻されていてちょっとつまらない…。 |

|||||||

桃花原古墳の少し南の道路際にも墳丘らしいものがあるが、これは古墳?

古墳?その1

桃花原古墳から北の茶臼山古墳へ行く道の交差点のところにも、墳丘みたいなのがある。

古墳?その2

| 茶臼山古墳 国史跡 (みぶ羽生田地区の古墳群) |

壬生町羽生田 撮影日2020/11/27 |

桃花原古墳の北東約1kの山の中に茶臼山古墳がある。

ふもとに駐車。

西側の山すそから山道を行くと、説明板が見えてくる。

鹿沼カントリークラブの南側。

| 茶臼山古墳は 標高100mを超える丘陵上につくられている。 全長91mの前方後円墳、高さ12m 2段築成で、1段目平坦面(基壇)は幅広く造られている。(「しもつけ型古墳」) 周囲を壕と堤に囲まれており、それを含めた総全長は140mに及ぶ。 南に広がる水田面を見下ろすように築かれている。 墳丘と周堤の斜面から葺石が確認されている。 明治時代の発掘調査で、 墳丘と周堤上に高さ約130 ㎝ほどの円筒埴輪が三重に巡ることが確認されている。 墳丘上からは、高さ2mほどの家形埴輪の一部が出土している。 石室については、未調査のため不明。 6世紀後半の築造と推定されている。

茶臼山古墳では、家形埴輪の上屋根の部分が出土しているが、 隣接する富士山古墳から出土した家形埴輪を参考に復元すると 高さが180cmに達する国内最大級の家形埴輪となる。 |

|||||

横姿 左に後円部 |

|||||

前方部から後円部を見る |

後円部から前方部を見る |

||||

葺石?! |

墳丘上から周溝と周堤を見下ろす |

||||

後円部裾から前方部を見る |

前方部脇から後円部を見る |

||||

| 富士山古墳 県史跡 (みぶ羽生田地区の古墳群) |

壬生町羽生田 撮影日2020/11/27 |

富士山古墳は、茶臼山古墳とは谷をはさんで東の尾根先にあるが、まっすぐには行けない。

茶臼山古墳を西側に下りて、富士山古墳の南裾を通り過ぎ、東の山すそから登ることとなる。

富士山古墳の西側の山すそには神徳大神宮があるので、その駐車場に駐車させてもらい山を上る。

| 富士山古墳は 直径86mの円墳 高さ12m 2段築成で 第一段平坦面(基壇)が幅広く造られている 2段目は直径55m (「しもつけ型古墳」) 基壇は南側は丘陵を削り出してつくられている。 谷が迫る東西両側は盛土をして平坦面がつくられている。 葺石なし 周溝なし 墳頂部から2棟の家形埴輪とサシバ形埴輪などが出土 基壇平坦面から円筒埴輪列と、馬と人物からなる形象埴輪列が出土 とくに家形埴輪はいずれも高さが160cm以上の国内最大級の埴輪 円筒埴輪は外面に七条の突帯がある直径45cm・高さ1m以上の大型の埴輪 内部構造は未調査のため不明 6世紀後半の築造と推定されている。 平成5年度発掘調査

|

|||||

道路際の登り口 石碑には「史跡富士山古墳」と刻まれている |

基壇にある説明板 |

||||

墳丘上から基壇(説明板)を見下ろす |

西側から見上げた墳丘 |

||||

西へ下りると、神徳大神宮の境内になる。 |

神徳大神宮鳥居 |

||||

神徳大神宮という神社の裏山山頂に、富士山古墳があるということになる。

| 判官塚古墳 市指定史跡 |

鹿沼市北赤塚町895 撮影日2020/11/27 |

鹿沼市では、唯一の見学できる古墳。平地にあって見やすく、絵になる古墳だ。

| 判官塚古墳(ハンガンヅカコフン)は 全長60.9mの前方後円墳。 後円部径31.30m・高さ5.15m、前方部幅39.15m・高さ4.73m 前方部が発達した典型的な古墳時代後期の中型の前方後円墳 埋葬施設は後円部の南南東に開口する両袖型の横穴式石室で全長約5.9m、 玄室部奥行約4m・幅約2.5m・高さ1.4m、 羨道部長さ約1.7mを測る。 両側壁は河原石積み、玄室奥壁は巨大な石、玄室の天井は長方形の2枚の巨石。 7世紀前半の築造と推定されている。 南を流れる黒川と思川にはさまれた台地上にある。 源(九郎判官)義経が奥州へ向かう途中に冠を埋めたという言い伝えがあり、 「冠塚」とも呼ばれている。 昭和初期の耕地整理が行われる以前は、 周囲に10基以上の小円墳が判官塚古墳群を構成していた。 |

|

南東から見た全景 右に後円部 |

|

前方部手前から見た墳丘 右奥後円部 |

後円部南側斜面に穴が? |

石室開口部 |

石室内部 埋まっているようだ。 |

北から見た墳丘左に後円部 くびれ部手前に大きな石が落ちている。 |

|

くびれ部手前に落ちている大きな石 |

後円部から前方部を見る |

前方部に大倉神社がある。 |

前方部から後円部を見る |

| (栃木市)愛宕塚古墳 | 栃木市都賀町木 撮影日2020/11/27 |

判官塚古墳から南西に約6kmの栃木市都賀町にも、大きな前方後円墳があるが、情報がほとんどない…。

栃木県は、愛宕塚古墳がいくつもあるので、名前の前に市町村名をつけることにする。

| (栃木市)愛宕塚古墳は 全長約90mの前方後円墳。 埴輪あり。 詳細不明 墳丘上に愛宕神社が建つ。 |

|

前方部手前から見た墳丘 |

前方部から後円部を見る |

後円部頂に社殿 |

後円部から前方部を見る |

東から見た墳丘 右が後円部 後円部先端も削られているようだ |

|

大きな古墳なのだが、HP「古墳マップ」様の情報しか見あたらない…。

| 荒宿B古墳群 市指定史跡 |

栃木市皆川城内町 撮影日2020/11/27 |

栃木市市営聖地(墓地)公園内に保存されている円墳群。

公園内の道沿いに説明板がある。

現存6基の古墳が整備保存されている。

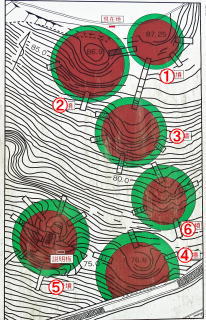

| 荒宿B古墳群は、6基の円墳からなる 5号墳については1978年に発掘調査されて、6世紀後半~7世紀前半の築造と推定されていて、 ほかの5基も同じ時期の築造と推定されている。  荒宿B古墳群配置図 (説明板から)

荒宿A古墳群は、斜面上方の尾根上にあり、8基からなる。 皆川地区では現在124基の古墳が確認されている。 |

||||||||||||

荒宿B1号墳

|

||||||||||||

荒宿B2号墳

|

||||||||||||

荒宿B3号墳

|

||||||||||||

荒宿B4号墳

|

||||||||||||

| 荒宿B5号墳 丘陵の南東斜面に造られた 径15mの円墳 高さ1.2m 周堀の幅2.5m・深さ0.7m 竪穴式石室があり、背後の丘陵尾根部の露頭から採取した石材(チャート)が使用されている。 大きさは 縦2.0m・横0.6m 6世紀後半~7世紀後半の築造と推定されている。

|

||||||||||||

荒宿B6号墳

|

||||||||||||

植栽が大きくなってしまって、墳形がよくわからなくなっている…。

![]()

「セブンイレブン 栃木大塚町店」で昼食調達しながら、駐車。

| 岩家古墳と大塚宿古墳 大塚古墳群 |

栃木市大塚町 撮影日2020/11/27 |

県道2号線国府町交差点から北約300mの道路沿いにある。

「セブンイレブン 栃木大塚町店」の北にある。

石室が開口している。(玄室の一部が残る)。

| 岩家古墳 | 市史跡 |

| 直径61mの円墳 高さ6m 周溝の幅8m・深さ0.9~1.3m 2段築成 広い1段目(基壇)の上に2段目がある。(「しもつけ型古墳」) 葺石なし 南側に開口する横穴式石室は切石積みで、 石室の奥壁は墳頂下より南へ6.5m離れた位置に据えられている 羨道部はすでに消失して玄室の一部のみが残っている 両側壁・奥壁・天井が凝灰岩の1枚岩でつくられている。 玄室長さ1.95m奥壁幅1.35m・高さ1.15m 7世紀前半の築造と推定されている。 大塚古墳群の中で、最大規模の古墳 大塚町の名もこの古墳群に由来するといわれている。 |

|

岩家古墳 墳丘 南から見る 墳丘の西側が削られている以外は 原形を留めているという。 真ん中の暗い所に石室がある。 |

|

石室への道 |

石室 |

奥壁部分 |

岩家古墳の南側の林の中にある円墳 |

「セブンイレブン 栃木大塚町店」の西隣りに、大塚宿古墳がある。

| 大塚宿古墳 | |

| 直径18mの円墳 高さ1.5m。 詳細不明 手前は墓地になっている 大塚古墳群中の1基。 |

|

南から見た墳丘 右はコンビニ |

墳丘上には祠があるようだ。 径10m前後か |

| 国分寺愛宕塚古墳 県史跡 国分古墳群 |

下野市旧国分寺町国分 撮影日2020/11/27 |

前日に、丸塚古墳・山王塚古墳・愛宕3号墳を見学したが、

実はそのすぐ南西の愛宕神社境内に、国分寺愛宕塚古墳がある。

駐車スペースあります。

丸塚古墳・山王塚古墳・愛宕3号墳・国分寺愛宕塚古墳は、国分古墳群と名付けられている。

| 国分寺愛宕塚古墳は 全長78.5mの前方後円墳 周溝を含めると101mとなる。 2段築成で、広い1段目(基壇)の上に 全長48m・後円部24mの2段目墳丘がある。(「しもつけ型古墳」) 埴輪はない 埋葬施設は前方部のくびれ部寄りにあり、未調査で詳細不明だが、 近くの甲塚古墳・山王塚古墳・丸塚古墳と同じような 凝灰岩の横穴式石室だと考えられている。 前方部が大きく発達した形で、6世紀末の築造と推定されている。 昭和3年の社殿改築の時には、 石室のあると想定されている位置(前庭部)の南側付近から 須恵器の器台やハソウなどが出土した。  国分寺愛宕塚古墳 測量図 (説明板から) くびれ部に愛宕神社の社殿が建てられている 平成25年度に調査 周辺の古墳の築造順は 摩利支天塚古墳→琵琶塚古墳→吾妻古墳 →甲塚古墳→愛宕塚古墳→山王塚古墳→丸塚古墳と想定されている。 |

|

南側の愛宕神社鳥居 |

愛宕神社拝殿 |

横姿 左後円部 |

|

拝殿奥の墳丘くびれ部上の覆い屋の中に本殿 左側 前方部 |

裾から見た後円部 |

前方部から後円部を見る 前方部に凝灰岩の天井石が 一部露出しているというが、わからない |

後円部から前方部を見る |

前方部裾から見た墳丘 左奥後円部 |

後円部裾から墳丘を見る 右奥が前方部 |

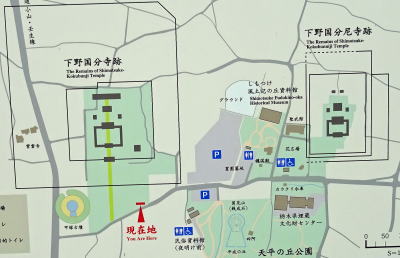

| 下野国分寺跡 | 下野市旧国分寺町国分 撮影日2020/11/27 |

国分寺愛宕塚の南約1kmのところに国分寺跡と甲塚古墳がある。

| 下野国分寺は 天平13年(741年)、 聖武天皇の詔によって全国60数か所に建てられた国立の寺院の一つである。  下野国分寺跡 案内図 (説明板から) 東には国分尼寺跡もある。 国分寺跡に接して甲塚古墳がある。 伽藍配置は、全国の総国分寺である奈良の東大寺と同じ形式で 南北一直線上に南から、南大門・金堂・講堂・僧房が並び 中門と金堂は回廊によってつながっている。 塔は回廊の外側東方におかれ、基壇の規模から七重塔と推定されている。 また金堂をはさんで東西には経蔵・鐘楼がおかれている。 これまでの発掘調査で、寺院の敷地が東西413m、南北457mの広さであることや、 南大門、塔の規模などが明らかになっています。 また、堀や溝の作り替えから、 伽藍地とその外側を区別する寺院地の範囲や変遷がほぼ明らかにされ、 1~5期に時期区分されている。 1期(8世紀中葉)は塔・金堂などの創建期、 2期(8世紀後半~9世紀前半代)は主要堂塔が完成し伽藍地を掘立柱塀で囲む時期、 3期(9世紀後半代)は伽藍地を縮小して掘立柱塀を築地塀に建て替え、寺院全体を大きく改修する時期、 4期(10世紀以降)は主要堂塔の補修や溝の掘り直しを行わなくなる衰退期と考えられます。 下野国分寺の終焉は明確になっていませんが、遺構・遺物からみると、 11世紀ないし12世紀代まで法灯が続いていたと推測されている。 (説明板から) |

|

国分寺跡 |

西門跡 |

| 甲塚古墳 出土品は国重要文化財 |

下野市旧国分寺町国分 撮影日2020/11/27 |

下野国分寺跡の南西部に位置している。

墳丘は、損壊しているが、出土品が素晴らしく、国重要文化財になっている。

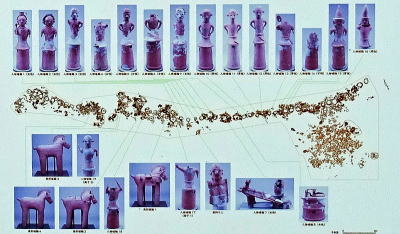

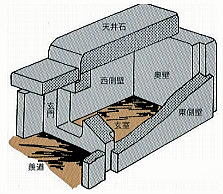

| 甲塚古墳は 推定全長80mの帆立貝形古墳 2段築成で、墳丘第一段の平坦面(基壇)の幅が広い (「しもつけ型古墳」) 1段目はほぼ円形で外縁の直径が61m 南側は前方部側に張り出す可能性があるが、未調査。 周溝の幅は9mで北西部の周溝の一部は土橋状に途切れている 2段目は全長47mの帆立貝形 後円部径34m 前方部長さ14.5m 前方部前端幅17m 前方部の前端に凝灰岩の切石で造られた横穴式石室が確認されている。 6世紀後半の築造と推定されている。 平成16年度調査  甲塚古墳測量図 (説明板から) 黒い点「・」は、 円筒埴輪・朝顔形埴輪の位置を表している。 1段目の幅14mの平坦面の中央付近に 円筒埴輪が円形にめぐる 2段目のくびれ部付近から、 馬や人の形をした形象埴輪が、 墳元できるもので24基出土。 この埴輪列の中央付近から機織りをする女性を表現した 2種類の機織り形埴輪が出土 形象埴輪列の南東付近からは、360個体以上の土器群が出土 この古墳に設置された埴輪には、 赤・白・黒・灰色の4色が塗り分けられた彩色が残っていている  馬形・人物埴輪配列図 (説明板から) 馬形埴輪は4体  横穴式石室模式図 (シンポジウム資料から) 凝灰岩の切石を使用した横穴式石室は、 長さ0.6mの羨道部を含めた全長が4.2m (墓道も含めると約9m)、 玄室長3.0m・玄室幅2.0m・玄室高1.9m と推測されている。 |

東側から見た甲塚古墳 左が前方部、右が後円部 周溝部分には砂利が敷かれている。 |

墳丘内部の様子 1883・1893年(明治16・26年)の 2回にわたる発掘によって 墳丘は十文字に破壊されてしまっている。 前方部前端の石室のあった場所も 掘りくぼめられている。 出土品は一括して、平成29年度に国の重文に指定されているが、 墳丘はどこの団体の指定も受けていない。 |

| オトカ塚古墳 市指定史跡 |

下野市紫 撮影日2020/11/27 |

下野国分寺跡の南にある天平の丘公園内にある。

公園内には、「栃木県埋蔵文化財センター」がある。

| オトカ塚古墳は 墳丘長45mの帆立貝形古墳、高さ1.2m 後円部径35m 前方部幅28m 2段築成 周囲に幅7~10m・深さ1mの周溝がある。 周溝を含めると全長58mとなる。前方部を南に向けている。 埴輪は出土していない。 前方部の南端部にある両袖型の横穴式石室は、長さ5.5m・最大幅1.2m・残存高1.4m 前面に長さ約7mの墓道が付く。 6世紀後半の築造と推定されている。

|

|||||||

後円部手前から 左に前方部 |

後円部正面 |

||||||

後円部頂 |

石室があった前方部 |

||||||

横姿 右に前方部 周溝の一部は現在の園路と重なっていて、園路の下に保存されているそうだ。 |

|||||||

公園できれいになっているので、写真はいくらでも撮れるが、低くなってしまった墳丘で、見ても面白くない…。

2段築成で石室が前方部にあるので、「しもつけ型古墳」か?

公園内のモニュメント「国見山」は、前方後円墳の形だ…。

国見山(平成の丘)

平成2年、造成中に渡来銭「開元通宝」59種12441枚が出土した

丘の頂に「銭石(筑波石)」が据えてあるそうだ。

駐車場近くには、古墳らしきものがある。

祠や石が置かれている

何かなー?

![]()

琵琶塚古墳 (2020年秋その8) へつづく