| 山形県旅行記その4 高畠町1 |

2021/4/15~18 |

山形県旅行記その4

高畠町12021/4/15~18

山形県、二日目の午後4時、東置賜郡高畠町にやってきました。 2021/4/16

道の駅たかはたで、休憩後、清水前古墳群へ。

| 清水前古墳群 1号墳・2号墳が県指定史跡 |

高畠町大字二井宿字清水前 撮影日2021/4/16 |

安久津八幡神社の東約1.5kmの道路沿いに、1号墳・2号墳が復元整備されている。

3号墳は残っているというが、よくわからない。

| 清水前古墳群 |

| 屋代川の右岸の段丘上、清水山のふもとの平地にあり、米沢盆地の東端に位置する古墳群。 かつては、7,8基の古墳があったということだが、現在は、1~3号の3基が残る。 西から1号墳、2号墳、道路を挟んで2号墳の北側に3号墳。 1、2号墳は、いずれも直径13mほどの円墳で、 内部主体は地元産の凝灰岩の割石で構築した横穴式石室である。 1,2号墳ともに、石室の床面が地表より約1m高位にあり、大きな特徴となっている。 奥壁を直立させるため、背後に裏込め石をつめ倒潰防止をしているのも特徴となる。 石室内から、須恵器片、内黒土師器片、鉄釘、刀子、骨片などがわずかに出土しただけで 時期を明確にするような遺物は得られていないが 石室の構造などから、7世紀後半頃の築造と推定されている。 1号墳、2号墳については、昭和30年県指定史跡となる。 3号墳はさらに小型である。 昭和48年(1973年)に整備のため発掘調査 この時調査された1号墳、2号墳はともに封土の流失により石室が露出し、 石室の部材も一部失われた状態だったが、石室は比較的良好な状態で遺残していた。 (HP山形の宝、説明板などから) |

東方から見た1・2号墳 奥が1号墳 |

西側に1号墳。

| 1号墳 | |

| 直径13mほどの円墳 玄室の長さ2m・幅1.7m・高さ1.7mの両袖式で、長さ2m・幅0.8mの羨道に続く。 天井石は大きな一枚岩が使われている。 |

|

南から見た1号墳 |

石室開口部 |

石室(玄室)内部 奥壁 |

玄室から羨道を見る |

1号墳のすぐ東に2号墳。

| 2号墳 | |

| 直径13mほどの円墳 玄室の長さ1.7m・幅1.3m・高さ1.3mの両袖式 羨道の長さ1.4m |

|

南から見た2号墳 |

石室開口部 |

石室(玄室)内部 奥壁 |

玄室内部から、開口部を見る |

| 瓜割石庭公園 | 高畠町安久津 撮影日2021/4/16 |

清水前古墳群のすぐそばに古墳時代から使われている石切り場があると知り見学する。

「石切り場の清水に瓜を冷やしたところ瓜が割れるくらい冷たい」ということでこの名がついたといわれている。

この地で切り出された高畠石は、黄色みのある凝灰岩で、

古くは古墳時代の石室に、江戸期からは民家の石塀などに広く使われていた。

瓜割石庭公園では、大正11年から平成22年まで採掘された跡を見ることができる。

高畠石が使われている旧高畠駅舎は、国の有形文化財にも登録されている。

垂直の崖になっている |

奥・野外音楽堂 手前・遊錦の池 |

石切り場 |

まほろばの七福神 |

トンネル! |

岩壁を見上げる |

不思議な空間だ!

| 金原古墳 町指定史跡 |

高畠町金原 撮影日2021/4/16 |

清水前古墳の南約1.5kmの農地に保存されている。

横穴式石室の大きな石材が露出している。

| 金原古墳 | |

| 平地に立地する 直径24mの円墳。 埋葬施設は凝灰岩の切石を使用した横穴式石室 玄室部長さ2.6m・幅2.3mの両袖式、羨道部長さ2m・幅1.25m 明治時代の盗掘で、出土はわずかだが、人骨片のほか鉄製品などが出土した。 7世紀中頃の築造と推定されている。 |

|

石碑と説明板と墳丘 |

南から見た金原古墳 |

横穴式石室 |

奥壁 |

石室内部から入口側を見る |

墳丘上から見た石室 |

墳裾に置かれた石材 |

北から見た墳丘 |

| 安久津古墳群 県指定史跡 |

高畠町安久津 撮影日2021/4/16 |

インターネット上に「安久津古墳群 北目1号墳・鳥居町9号墳発掘調査報告書(昭和60年)」が

公開されているので、参考にさせてもらった。

| 安久津古墳群は、高畠町の中心街付近の東西に延びる丘陵地帯の南麓斜面にあり、 標高230m~280mに点在していて、 西から北目・羽山・源福寺・加茂山洞窟・安久津・味噌根・鳥居町の各支群からなり、 現在(平成4年)まで52基の古墳が確認されている。 これらの古墳は、すべて横穴式石室を主体とし、 付近から豊富に産出する凝灰岩の巨石を用いて石室を構築しており、 墳丘規模は10~20m程度の円墳である。 これまでに発掘調査されたのは、鳥居町9・12号、安久津1~4号、味噌根2号、北目1号などである。 出土遺物は、直刀・刀子・蕨手刀・鉄鏃・刀装具・玉類・耳環などで、 羨道部や前庭部から土師器や須恵器も多く発見された。 7世紀後半~8世紀中葉の築造と推定されている。 |

||||||||||||||

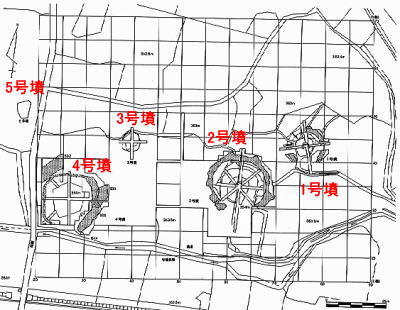

安久津古墳群分布図 (報告書から)

鳥居町支群は古墳の印は11基あるが、現地配置図には古墳番号は10までしかない。 5・6号墳のあたりが2基ではなくて3基ある。 |

まず阿久津八幡神社から見学する。

安久津八幡神社は三重塔がある立派な神社だ。(三重塔はお寺?)

| 阿久津八幡神社 | |

| 貞観2年(860年)、慈覚大師が豪族、安久津磐三郎の協力で阿弥陀堂を建てたのが始まりと言われ、 後、平安後期に奥州平定のため、源義家が戦勝を祈願して、鎌倉鶴岡八幡を勧請したと伝えているが、 もとより定かではない。 石畳参道の入口左手に端麗な姿の三重塔、参道途中に舞楽殿、その奥に本殿がある。 この三建造物は県の指定文化財となっている。 毎年5月3日には、倭舞(やまとまい)、9月15日には延年の舞が気品高く、古式豊かに舞われる。 境内には、鐘つき堂・流鏑馬的場跡などがあり、 裏山一帯には、安久津古墳群(鳥居町支群)十数基が点在している。 そのほか奥の院の洞窟などがあり片葉の葦、爺婆石、弘法清水などの伝説も残っている。 |

|

南から見た三重塔 置賜地方唯一の層塔 寛政9年(1797年)に再建されたものであるが、初建は寛永2年(1625年)といわれている。 三重塔のある風景は絵になりますね! |

|

鳥居 参道を行くと、参道途中に舞楽殿、 舞楽殿は、茅葺きで 室町末期のものといわれている。 |

じじばば石 昔、年老いた夫婦が鳥居を奉納しようとしたら、 鬼が現れ奉納を邪魔したため、 鳥居となるはずだった石柱がそのまま放置された という伝説がある。 |

境内社 岩駒稲荷神社 |

旗立岩 岩駒稲荷神社の本尊は岩に掘られた仏像? |

拝殿前から振り返って見た参道 舞楽殿が参道の真ん中にある。 |

拝殿 後ろに本殿 |

横から見た 左・拝殿 右・本殿 本殿は、三間社流造、茅葺きである。 |

拝殿横に「鳥居町古墳群(支群)」の案内板 |

| 鳥居町支群 | 安久津古墳群 |

鳥居町支群は安久津八幡神社境内裏にある。

| 鳥居町支群は、12基確認されていて、11基現存する。 山寄の円墳で、横穴式石室がある。 比較的小規模な古墳だが、よく形状を残していて、須恵器・直刀・鉄鏃などが出土している。 調査された9号墳は、径7mの円墳 高さは谷より2.6m 石室全長3.3m 玄室長1.5m・玄室床面1.5×1.7m 羨道部長1.8m・羨道部幅0.8m 高さ1.5m 直刀1、鉄鏃1、金環1、須恵器など計18点が出土した。 8世紀前半の築造と推定されている。 |

|||||

鳥居町支群1号墳

|

|||||

鳥居町支群2号墳

|

|||||

鳥居町支群3号墳

|

|||||

鳥居町支群4号墳

|

|||||

鳥居町支群 番号不明の墳丘 石室が残っているのかな? 石材が見えている。 |

|||||

社殿の後ろにも案内板があるが、

後ろの石が、石室に見えてしまう…。

| 安久津支群 | 安久津古墳群 |

阿久津八幡神社の西にある「うきたむ風土記の丘」に1号墳・2号墳が整備保存されている。

インターネット上に「安久津3・4号墳発掘調査報告書(平成4年)」が公開されているが、

消滅した3・4号墳の報告書なので、現存する1・2号墳についてはほとんど記述がない…。

安久津1号墳は、昭和25年に調査されたというが、データが見つからず、詳細不明

安久津2号墳の説明板は、現地にある。

| 安久津支群 | ||||||||||

| かつては「出羽の七ツ森」などと呼ばれ、7基の古墳が所在していたといわれているが、 現在墳丘を確認できるのは、1号墳、2号墳の2基のみ。 県立うきたむ風土記の丘「まほろば古の里」の整備のために、平成3年度に調査された。 1号墳・2号墳は復元保存と活用の観点から確認調査 3号墳・4号墳は水田や耕作のため、上部構造(墳丘・石室)がすでになく、 調査後、その上に資料館が建設された。 |

||||||||||

安久津支群配置図 右から1号墳、2号墳、3号墳、4号墳と並ぶ。 3号墳・4号墳は、8世紀後半の築造と推定されている。 |

| 安久津2号墳 | |

| 径22m前後の円墳 周溝を伴い、墳丘と周溝との間に幅約3m程の平坦面を持つ。 横穴式石室は、玄室・羨道から成り、全長4.9m 石室の部材には地元産の大きな凝灰岩が使用されている。 石室の内部はすでに盗掘をうけており、遺物はほとんど残っていないが、 前庭部や周溝内から「須恵器」や「土師器」がたくさん出土。 7世紀後半の築造と推定されている。 また、羨道の入口部から前庭部にかけて作り替えられていることから、 7世紀の終わり頃に追葬が行われたものと考えられている。 平成3年~5年に、史跡整備を目的とした調査が行われ、 調査結果を基に、平成10年に復元整備が完成した。 |

|

説明板と墳丘 奥の建物は考古資料館 |

横穴式石室開口部 |

石室内部 羨道から玄室を見る |

玄室内部 奥壁 |

玄室から開口部を見る |

北から見た2号墳 |

南から見た2号墳 右奥に1号墳 左奥の建物(考古資料館)の間の少しの高まりには、 3号墳の遺構を盛土して保存してあるという。 |

|

安久津2号墳の北東隣に安久津1号墳がある。

| 安久津1号墳 |

| 径10m前後の円墳 三累環(サンルイカン)大刀の柄頭・鞘尻が出土している。(資料館に展示?) 7世紀の築造と推定されている。 |

安久津1号墳 周溝が広い |

| 羽山古墳 出土品は県指定文化財 |

安久津古墳群 |

安久津2号墳の西約1.3kmの羽山公園にある。

ふもとに駐車スペースがある。

ここに、羽山古墳の説明板があるが、字が薄くなっていてほとんど読めない。

登ったらすぐにあると思っていたが、かなり登らないと着かない…。

途中の広場にある大きな石碑

招魂碑 満州軍総司令官大山巌氏の揮毫

もう少し登る…。

羽山古墳は、玄室のみ残り、羨道部は失われている。玄室の外側に石積みがなされ整備されている。

| 羽山古墳 (ハヤマコフン) | 東置賜郡高畠町高畠 |

| 高畠町の東北部、羽山の南斜面中腹の標高280mにある。 山寄の円墳。 南に開口する横穴式石室は、現在は玄室を残すだけである。 玄室長さ2.4m・高さ1.2m 側壁は天井にゆくに従い内側に傾き(持ち送り)天井石を支えている。 玉類、直刀、金環、鉄鏃などが出土。 明治26年の発見時に採集された、玉類650個と金環19個は県指定文化財となっている。 玉類は勾玉・管玉・切子玉・臼玉・小玉の五種類 勾玉は瑪瑙や翡翠等の製品で19個、管玉は滑石製で3個、 切子玉は水晶製で35個、臼玉は水晶製等で26個、 小玉は翡翠製等で565個、他にトンボ玉2個がある。 金環は、いずれも青銅に鍍金している。 ほかに人骨も多量に発見されていて、追葬が行われていたと考えられている。 7世紀末の築造と推定されている。 羽山古墳の周辺には数十基の古墳が山腹から山麓にかけて存在していたと伝えられているが、 開墾や凝灰岩採掘で壊滅し現存するのはこの羽山古墳だけ。 |

|

石室が見えた! |

玄室の外側に石積みがなされ整備されている。 |

玄室のみ残り、羨道部は失われている。 開口部は、1m×1m位 |

玄室内部 奥壁 |

玄室内部から入口を見る |

墳丘は石室付近しか残っていない。 |

羽山古墳のそばに祠がある。

羽山勾玉神社

羽山古墳から出土した多くの人骨を埋葬して

羽山勾玉神社として建てられた石造りの宮だそうだ。

![]()

午後6時前に見学を終える。

今晩は、山形駅近くの「ホテルさくらんぼ」に宿泊なので、北上。

13号線という立派な道路があるので、助かった。

「サイゼリヤ桜田東店」で夕食、「FM山形青田南店」で、明朝食を買って

7時40分「ホテルさくらんぼ」にチエックイン。

![]()

鼠持古墳につづく