| 山形県旅行記その3 山形市・寒河江市・山辺町 |

2021/4/15~18 |

山形県旅行記その3

山形市・寒河江市・山辺町2021/4/15~18

山形県、二日目です。 2021/4/16

朝食は、天童リッチホテルの、朝の菓子パンサービスで済ませ、山寺へ!

午前7時、出発!

| 山寺 国史跡・名勝 |

山形市山寺 撮影日2021/4/16 |

朝早く行かないと駐車場がないと聞いていたので、8時前に山寺前に到着。

あれ! すいてます!

緊急事態宣言が解除されている時期だったが、山寺に来る人は、とっても少ない。

入山料は二人で 600円。

山寺は宝珠山立石寺といい、

貞観2年(860)清和天皇の勅願によって慈覚大師が開いた天台宗のお寺。

本尊は薬師如来。

根本中堂への階段 長い階段の始まりです |

根本中堂 国指定重要文化財 (1356)再建 本尊の木造如来坐像ほかが安置されている |

芭蕉句碑 閑さや 巖にしみ入る 蝉の声 |

出羽国山寺総鎮守 日枝神社 |

鐘楼 |

山門 入山料を納めます |

根本中堂で、標高約250m、奥の院は標高約400m。

山登り開始です!

姥堂 |

笠岩 |

修行者の参道 |

四寸道 |

せみ塚 |

弥陀洞 |

仁王門 |

性相院 |

金乗院 |

中性院 |

金灯篭と大仏殿と奥之院 |

大仏殿 高さ5mの阿弥陀如来が安置されている |

奥の院が、最高所。

奥の院の少し下にある山頂売店で、記念の付箋を買って、下山です。

三重小塔 |

記念殿(通称:行在所) |

山寺記念殿からの眺望、右奥に開山堂 |

胎内堂 |

開山堂と納経堂 |

五大堂からの眺望 右下は開山堂 |

ふもとまで来ました。

抜苦門 |

蛙岩 |

本坊 |

神楽岩 |

対面石と幸福の鐘 |

ふもとから見た五大堂 |

山寺の門前町のふもと屋で、お土産を買って、

最初の駐車場に帰ってきました。

人が少なくて、じっくりゆっくり堪能できました!

| 高原古墳 県指定史跡 |

山形市高原町小山崎 撮影日2021/4/16 |

山寺の西の山すその高原町に箱式石棺が保存されている。

南側の道路わきに案内表示がある。

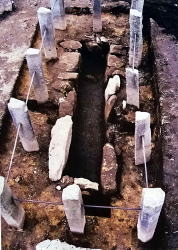

| 高原古墳は 山形市街の北東、高原地区と青野地区との間に突出した丘陵の西斜面にある。 昭和24年(1949年)、5基の箱式石棺が発見された。 その中の1号墳が、現在、現地に保存されている。 墳丘はなくなっているので、形状等は不明 石棺は、 板状の石英粗面岩で箱形の石棺を構成し、長さ2.56m・幅69cm・深さ46cm。 これが最大であるが、つくり方はいずれもこれと同じであった。 隙間には粘土で目張りがしてあった。棺は板石数枚の蓋で覆われていた。 1号墳からは何も遺物もみられなかったが、他の石棺からは鉄鏃・管玉などが出土している。 6世紀末~7世紀前半の築造と推定されている。 |

|

登り口 今は住宅地に残された高台にあるという感じだ。 |

古墳状の高まりがある。 |

1号墳石棺展示 |

石棺 ちょっと掃除をして撮影です |

| この東には上ノ原古墳、 また北側のお花山には、東北自動車道山形線の工事のために24基の古墳が発見され調査された。 そのうち18基は木棺直葬であったが、6基は箱式石棺であった。 |

|

| 高瀬山古墳 県指定史跡 |

寒河江市大字寒河江高瀬山 撮影日2021/4/16 |

最上川ふるさと総合公園の中に、復元整備されている。

高瀬山の山頂の西にあるというが、あたりは公園、近くには寒河江サービスエリアがあって、

開発が進み、山にあった古墳という感じは全くしない。

高瀬山は、標高122.5mの山だったという。

| 高瀬山古墳は 直径24m・高さ1.3mの円墳 周囲に幅約5mの溝がめぐる。 内部主体は粘板岩質の石材を組み合わせた箱式石棺 石棺から鉄剣が出土した。 7世紀前後の築造と推定されている。  高瀬山古墳 石槨 (説明板から) 内部の長径220cm・幅40cm・深さ57cm 外側の柵は昭和8年設置 整備前は、現在説明板の横にある石碑と この石槨が現地に展示されていたようだ。 昭和7年(1932年)に調査。 平成15年の範囲確認のための発掘調査で、円形に廻る周溝が検出され、 高瀬山古墳の規模が判明し、この調査結果を基に、平成22年復元整備された。 |

|

「高瀬山古墳之碑」と説明板 背後に墳丘 |

方向を変えて見た墳丘 石槨は無い! |

| 昭和56年(1981年)、付近から古墳時代前期の方形周溝墓の一部が発掘された。 その後、高速道路建設に伴う発掘調査で 高瀬山古墳の北東部からも環状にめぐる周溝が数か所で発見され、 古墳群が存在したことが確認された。 |

|

石槨はどこかで展示されているのだろうか…。

| 坊主窪1号墳 | 東村山郡山辺町大寺 撮影日2021/4/16 |

東にある日枝神社から行けるかと思ったが、行けない。

南側の山形朝日線(13号)から北に入る山道を行ったところにある。

果樹園となっていたらしいが、現在はジャングルに近い状態だ。

インターネット上に

「坊主窪古墳群第1号墳予備調査報告書(1989)」

「大塚天神古墳第4次発掘調査概報(2003年)」

が公開されているので参考にさせてもらった。

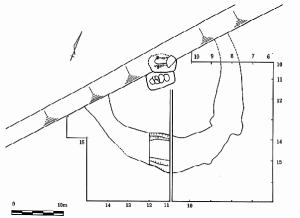

| 坊主窪は「ごさ窪」「四十八森」とも呼ばれ古くから古墳群の存在で知られていた。 坊主窪古墳群分布図 (大塚天神古墳第4次発掘調査概報・2003年から) 18号墳まである。 中央部北寄りの林道にそって1号墳(前方後円墳)があり、 林道のため前方部先端がやや削り取られている。 |

|

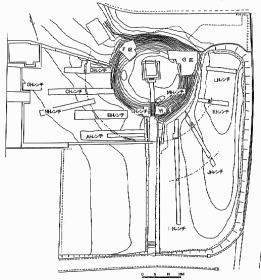

| 坊主窪第1号墳は、は標高250mの地に位置し、 主軸長27.5mの前方後円墳 高さ1.66m 後円径15.7m、前方部長9.8m、前方部前端幅16~17m、 周溝は最大で幅1.85m、深さ0.8m。 現在のところ6世紀の後半の築造と推定されている。。 現在、前方後円墳としては日本海側最北端に位置している。 坊主窪古墳群第1号墳実測図 (報告書から) 後円部に比べて前方部が低い 前方部は道路のために先端部が約2m削り取られている。 後円部は完全に残っている。 近接した二つの円墳が並んでいたものを、前方後円墳に作り変えたものと考えられている。 そのため、二人の首長が眠っている可能性がある。 墳丘の盛土や周辺の覆土から縄文時代の遺物が出土して、 付近は縄文時代の集落跡であったとみられている。 |

|

りっぱな説明板がある。 説明板の後ろに1号墳後円部の高まりがある。 |

北から見た墳丘 右に後円部 |

南東から見た墳丘 右側が前方部 |

|

| 大塚天神古墳 町指定史跡 |

東村山郡山辺町大塚 撮影日2021/4/16 |

大塚天神古墳公園となり、大事にされている。

墳頂部は、天満神社になっている。

公園西側には駐車場が完備している。

平地の段丘裾部にある古墳。地名も大塚だ。

| 大塚天神古墳は 直径51mの円墳 東北地方最大級の円墳 2段築成 中段に幅3mのテラスがめぐる 葺石なし その周囲を幅16mの周溝がめぐり、直径83mのプラン(計画)を有する 墳丘周囲のテラス部分から周溝にかけて 野焼き・焼成による円筒埴輪や朝顔型埴輪の破片が大量に出土 主体部は未調査 古墳時代前期・4世紀後半の築造と推定されている。 要害古墳群第1号墳に続く、古墳である。 埴輪を持つ古墳としては、日本海側の北限に当たる。 出土した埴輪は畿内的特徴を持つもので、 被葬者が大和政権と近い関係にあったと考えられている。  大塚天神古墳推定図 (説明板から) 平成8年から12年まで 4回の発掘調査が行われている。 一説によれば、馬見ヶ崎と須川の合流点が大塚の東にあり、 水害が多く、被害を止めるために大きな塚を築き天満宮を建立したともいわれている。 |

|

西から見た大塚天神古墳公園 |

天満神社鳥居 南から参道が伸びている。 |

南から見た墳丘 |

菅原道真公を祭る天満神社 |

南西から見た墳丘 |

北から見た墳丘 |

山中や山裾にある古墳はたくさんあるが、平地にある古墳は珍しい!

![]()

大塚天神古墳の西500mのローソン山形やまのべ店で昼食。

| 要害古墳群第一号墳 県指定史跡 |

東村山郡山辺町要害 撮影日2021/4/16 |

坊主窪古墳の南約4.5kmのところにある。

坊主窪と同じような山の中で、近くには縄文時代の遺跡も多いそうで、早くから開発が進んだ地域らしい。

インターネット上に「要害古墳(第一号墳)発掘調査報告書(2002年)」が

公開されているので参考にさせてもらった。

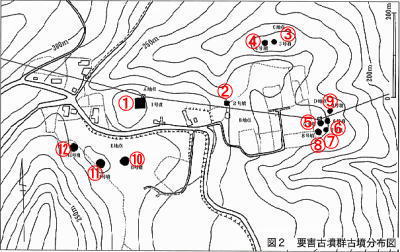

要害古墳群は、消滅したものも含め13基が存在したと推定されている。 要害古墳群分布図 (報告書を見やすく加筆) この図には⑫までしかないが、 ②の南側に 痕跡みたいなものが描かれている。 |

||||

| 要害古墳群第一号墳は 標高286mの高台に立地する。 南北19.8m・東西18.1m・の方墳。 墳丘の高さは、もっとも高低差のある東面で3.72m、最小の西面では2.57m。 南面と東面にはテラスが、南面から東面・北面にかけて周溝がめぐる。 周溝を含めると南北21.5m・東西20.2mである。 特に平野部からの景観を意識してか東側の墳丘は壁のような急斜面を呈している。 墳裾と墳頂平坦面や周溝外提の一部に、葺石か貼り石があったと考えられている。 土師器が出土しており、その特徴から4世紀の第3四半期の築造と推定されている。 埋葬施設の部分的確認(トレンチ)と、若干の時差がある土師器が出土していることから 2回埋葬された可能性が考えられている。 大塚天神古墳よりも先につくられたと考えられていて、山形盆地で最古の古墳とみられている。 2001年(平成13年)に調査

|

||||

南から見た墳丘 「私有地なので立入禁止」と書かれていて 墳丘には上がれない |

南東から見た墳丘 |

|||

もう少し近寄りたかった…。

| 大ノ越古墳 市指定史跡 出土品は山形県文化財 |

山形市大字門伝字大ノ越 撮影日2021/4/16 |

県道17号線の、とかみ共生苑という福祉施設の東側に、史跡公園として整備されている。

山形市教育委員会の説明板がある。

脇道が広くなっていて、駐車スペースがある。

インターネット上に「大之越古墳 発掘調査報告書(昭和54年)」が公開されているので参考にさせてもらった。

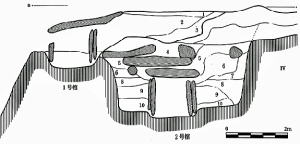

| 大之越古墳(ダイノコシコフン)は 直径15mの円墳 周溝がある。 墳頂部に2基の墓壙があり、箱式石棺が納められていた。 多くの副葬品が出土して、出土品は県の有形文化財となっている。  調査全体図 (報告書から) 山形盆地をのぞむ丘陵上にある。 昭和53年に圃場整備の工事中に、 箱式石棺が露出して、調査されることとなった。 海抜150mの地点 調査時、墳丘は失われていて、石棺埋没部分も道路で半壊していた。 主軸方向を異にした上下2基の墓壙があり、箱式石棺が納められていた。 圃場整備工事中に発見されたものが1号棺 1号棺の後に発見されたものが2号棺と名付けられた。  墓壙断面図 (報告書から) 左上が1号棺墓壙 右下か2号棺墓壙 先に2号棺が設営され、しばらく経過した後に、 ややずれているが隣り上部に1号棺が設営されたと考えられている。 1号棺の墓壙は、工事により3分の2程度破壊されていたが、 推定3.6×2.2m・深さ38cmの長方形か楕円形で 石棺は 長さ160cm・幅70cm 内部から副葬品が出土 2号棺の墓壙は3.8×2.3m・深さ98cmの長方形で 石棺は長さ363cm・幅66cm  2号棺展開図 (報告書から) 2号棺展開図 (報告書から)板石を組み合わせた箱式石棺 長側面に5枚ずつ、短側面に1枚ずつ、計12枚、 底面に1枚 蓋石は17枚 長さ363cm幅66cm 石棺は長大で、きわめて丁寧につくられて、 防腐防水のためにベンガラ・煤を用い すき間には粘土を塗布している。 2号棺内から出土はなかったが、 蓋石の上から馬具の付属品類などが出土した。 1号棺内と2号棺の蓋石の上から副葬品が出土した。 1号棺内から 単鳳式環頭太刀1 直刀1 鉄剣1 鉄鏃16 鉄斧1 鉄鉗1 刀子2 吊り金具1 冑残欠 鑿残片 土師器1 土師器以外は、全て鉄製品 2号棺の蓋石の上から 杏葉(剣菱型)1 鉸具など2 遊環1 帯飾金具・その他11  出土した単鳳式環頭太刀 (説明板から) この環頭太刀は、金や銀象嵌による文様も確認されている。 5世紀後半の築造と推定されている。 南方の菅沢古墳2号墳の後継者が、この大之越古墳の被葬者ではないかとみられている。 |

|

西から見た史跡公園 |

復元された墳丘 |

埋葬部分 |

上から見た埋葬部 |

石棺内部 |

墳丘上から、山形市の市街地をのぞむ |

| 菅沢2号墳 県指定史跡 |

山形市菅沢 撮影日2021/4/16 |

大之越古墳の南1.2km、平野に突き出た丘陵先端部にある。

2号墳は復元整備されている。

すぐ南は開発されて、新しい住宅街「すげさわの丘」や老人ホームがつくられている。

インターネット上に「菅沢2号墳1991年」が公開されているので参考にさせてもらった。

県教育委員会の説明板がある。

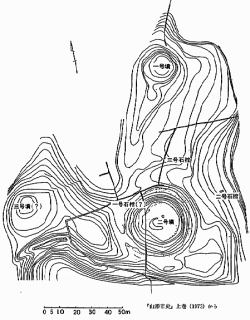

| 菅沢(スゲサワ)古墳群は3基の円墳が現存し、ほかに3基の箱式石棺が知られている。 1号墳は、丘陵の北端にあり、現状では直径20m・高さ2.5m 箱式石棺があり 円筒埴輪片が散布していたとされる 2号墳は、1号墳の南60mにあり、直径52mの円墳 3号墳は、2号墳の西50mにあるが、古墳と確認されてはいない。 ほかに確認された3基の箱式石棺があるので、 これらが確認された1号墳と2号墳の間にはかつていくつかの小古墳が存在していたとされている。  一次調査時の菅沢古墳群調査図 (報告書から) 1968・1969・1970年に第一次調査 1985・86年に第二次調査、 |

|

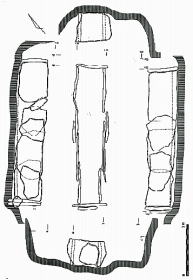

| 菅沢2号墳は 直径52m・高さ5mの円墳 県下最大の円墳 地形の高まりを利用して造られている。 2段築成 墳頂部は平坦。 下段の周囲には幅8m前後の周溝がめぐっている。 墳頂部・墳丘中段および墳麗部に埴輪列がめぐり、 円筒・朝顔型のほかに、家型・甲冑型・楯型・靭型・きぬがさ型などの器財埴輪や 馬型などの動物埴輪も発見された。 内部主体は未発掘であるが、木棺直葬の可能性が高い。 古墳時代中期(5世紀後半)の築造と推定されている。  菅沢古墳2号墳出土埴輪 (報告書から) 8点が県指定有形文化財(考古資料)に 指定されている 円筒埴輪2個体は約30cmの口径を計り2~3条の凸帯が回る。 朝顔形埴輪は口縁部径57.3cmで凸帯は5条、上端の頸部がくびれる。 家形埴輪は切妻の家を模し、壁の下端を欠く。残存高は31.3cm。 盾形埴輪の盾面は鋸歯文と菱形文で構成され復元高は77.0cm。 靱形埴輪は全形が器高は88.1cmほど。 2個体の甲冑形埴輪は短甲を模す。 |

|

東から見た2号墳 |

北から見た2号墳 |

3号墳から2号墳を見る (撮った時は、3号墳の存在を知らない) |

2号墳墳頂から北東方向を見る |

1号墳 2号墳の北にある。 直径20m・高さ2.5mだか、 前方後円墳の可能性があるそうだ。 |

|

いずれは史跡公園にする予定のようだ。

| 谷柏古墳群 県指定史跡 |

山形市谷柏 撮影日2021/4/16 |

東北自動車道の西にある丘陵の先端部にある。

| 谷柏古墳群は 山形市街の西南部の標高170m前後の低平な丘陵に分布する。 平野に張り出した尾根に沿った東斜面に、谷によって分断された3支群からなる。 A支群に5基、B支群に17基、その中間のC支群に3基の円墳が確認された。 墳丘は径10m前後・高さ1m位と考えられているが、 山寄せ式の墳丘のため、封土が流出し、原型の明瞭なものは少ない。 A支群3号墳は径12m 埋葬施設は、扁平な石材を組み合せてつくる小型の箱式石棺で、 側壁・床のすき間には粘土を詰めているものが多い。 石棺の大きさは長さ1.5~2.1m・幅0.37~0.65mで、 同質の石材を側壁に架して蓋石としている。 各石棺の幅は、一端が他端よりより広く構築されていて、 頭位方向を示しているものと考えられている。 1951年に調査 (古墳辞典、HP「山形の宝」、説明板から) |

後で調べて分かったことだが、私たちが見学したのは、谷柏古墳群B支群とよばれるところだった。

| 谷柏古墳群B支群 | ||

| 17基の古墳が確認されている。 同一墳丘に複数の埋葬施設をもつものがあり、 2基並置のものが3例、3基並置のものが1例確認されている。 副葬品はほとんどなく、わずかにB7号墳から鉄鏃1、B5号墳から鉄剣1が出土しただけ。 B支群の所在する丘陵のやや下がった地点から蕨手刀が単独で出土。 古墳時代後期・7世紀の築造と推定されていて、終末期古墳の群集墳と考えられている。  谷柏古墳群分布図 (現地案内板から) この案内板には「B支群」とは 書かれていない 現代の墓地と混在して、 古墳の墳丘が残ったものや、 箱式石棺が露出したもの、 箱式石棺の出土を示す石柱などがある。 石棺の出土を示す石柱は 「第一」から「第十七」まである。 勾玉、石鏃、蕨手刀、鉄剣などが 出土した地点も表してある。 昭和26年山林を開墾して畑地にする作業中に発見された。  2号墳の石棺図 (案内板から) |

||

| 古墳辞典に、もう少し詳しい図があったので、紹介する。 この図によると 10号・11号・12号石棺が同じ墳丘 8号・9号石棺が同じ墳丘 3号・16号石棺が同じ墳丘 14号・15号石棺が同じ墳丘 ということになる。

|

谷柏古墳群(B支群)

景色が良いところにある。

箱式石棺の出土を示す石柱

は墓石より小さいので

ちょっと見ただけでは分からず

探した

案内板の右後ろに

石棺番号が刻まれた石柱が見える。

8・9・10・11・12号石棺のあたり

3号石棺と16号石棺は、同じ墳丘にあった埋葬施設。

|

|||||

| 手前の8号・9号石棺は同一墳丘の埋葬施設で、石棺石材も残っている。 墳丘も確認できる

|

|||||

10号・11号・12号石棺は同一墳丘にあった埋葬施設 上の写真の後ろ列だけ 左から 10号、11号、12号 |

|||||

14号・15号石棺は、同一墳丘の埋葬施設

|

|||||

石棺第13号には墳丘も確認できる。

|

|||||

「石棺第2号」 石柱 |

「石棺第4号」石柱 |

||||

「石棺第5号」石柱 |

「石棺第6号」石柱 |

||||

「石棺第7号」石柱 |

「石棺第17号」石柱 倒れている |

||||

「石棺第1号」の写真がないと思ったが、 北側のふもとから撮った画像に小さく写る。 写真上部中央 その右は現代の墓 |

|||||

石柱はないが、それとは別に墳丘らしきものがいくつかある。

(仮)1号墳 |

(仮)2号墳 |

(仮)3号墳 |

(仮)4号墳 |

(仮)6号墳 |

(仮)7号墳 |

南側の山裾から谷柏古墳群に登ったが、北側の山裾には、登り口に説明板があった。

内容は、現地のきれいな案内板とほぼ一緒だ。

![]()

山形市の見学予定はすべて終わったが、まだ3時なので、高畠町の古墳を見学するために南下!

約1時間後、清水前古墳群に到着!

![]()

清水前古墳群につづく