| 山形県旅行記その1 川西町 |

2021/4/15~18 |

山形県旅行記その1

川西町2021/4/15~18

ちょうど1年前計画した山形県の旅。新型コロナウイルスのために行けなかった。

改めて計画し直して出かける。

山形県の古墳見学にあたり、「東北古墳探訪」(彩流社)も大いに参考にさせていただいた。

2021/4/15 早朝4時に出発 徳光スマートから高速へ

5時半ごろ 蓮台寺PA 通過

6時ごろ 名立谷浜SAで朝食

7時40分ごろ 豊栄SAで休憩

豊栄SAの芭蕉句碑

「稲妻や 顔の処(トコロ)が 芒(ススキ)の穂」

「たおやかな美人が舞っているのを見ているうちに、

稲妻が光ったのでよく見ると、それは髑髏(ドクロ)で、

顔からすすきの穂がでてゆらいでいた」

という意味があるとされている。

ちょっと不気味な句だ…。

8時過ぎ 中条本線で高速道路がひと区切りで料金精算

この先は日本海東北道

8時12分 荒川胎内ICから、山越えの道は快適

8時46分 山形県に入る

「道の駅小国」 「道の駅いいで(飯豊)」で休憩

「道の駅いいで」の桜並木

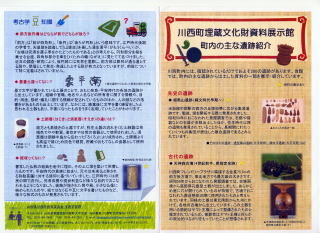

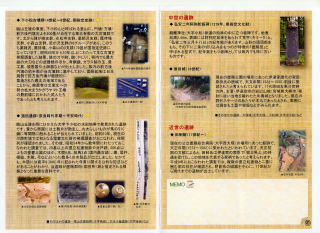

下小松古墳群の情報を得るために「川西町交流館あいぱる」内の「川西町埋蔵文化財資料展示館」へ

資料館 |

川西町埋蔵文化財資料展示館 | 山形県川西町吉田 川西町交流館あいぱる内 撮影日2021/4/15 |

10時少し前に到着。 入館料一人100円

もとは中学校の校舎。

考古に詳しい若い女性の説明を聞きながら、見学。

撮影はできなかったので、パンフレットを!

|

|

| 紹介されている遺跡 相馬山遺跡 天神森古墳 下小松古墳群 道伝遺跡 弘安二年阿弥陀板碑 原田城 田制館ほか |

|

下小松古墳群のパンフレットもいただくことができた。

今から下小松古墳群の見学に行くと言ったら、

今日は古墳群の整備のため何人かの人が古墳群に入っているということだったので、ワクワクしながら向かう。

その前に通り道にある天神森古墳へ。

| 天神森古墳 県史跡 |

山形県川西町上小松 撮影日2021/4/15 |

川西町フレンドリープラザの北にある。フレンドリープラザの駐車場がある。

東北地方最大級の前方後方墳。

| 天神森古墳は 全長75m・高さ4.2mの前方後方墳 後方部43m×51m、高さ約4m、前方部幅約32m、高さ約3m、 周りに幅6m・深さ0.4mの浅い周溝がある。 ほぼ左右対称の墳丘 葺石・埴輪は確認されていない。 埋葬施設は未調査 墳丘や周溝から、底部穿孔の広口甕形土器が出土 4世紀後半の築造と推定されている。

昭和57年に大塚初重氏が視察、58年学術調査。 東北地方には、古墳がないというのが定説だったが、 昭和54年に隣接する市町村で古墳が発見されて 以前から古墳ではないかといわれていた「天神森」が、ようやく注目されるようになった。 |

|||

西側の入口に大きな案内板がある。 |

鳥居をくぐったところに「古峯神社」の石碑 |

||

前方部 奥が後方部 |

くびれ部あたりから後方部を見る |

||

後方部の広い平坦面 |

後方部から前方部を見る 前方部には石碑 |

||

後方部墳丘 小さな社がある。 |

南東から見た後方部 周溝が残る |

||

横姿 南から見た墳丘 右に後方部 |

|||

大きさを実感した!

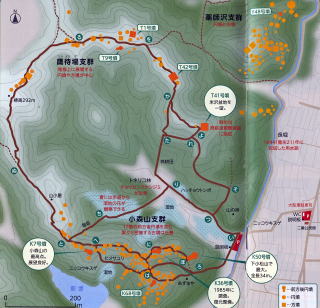

| 下小松古墳群 国史跡 |

山形県川西町下小松 撮影日2021/4/15 |

駐車場は駐車できないほどの車!(10数台)

川西町交流館あいぱる内の川西町埋蔵文化財資料展示館で、

「下小松古墳群と希少な自然が織りなす里山の風景」というパンフレットをもらう。

下小松山ガイドマップ

(パンフレットから)

人々が利用してきた里山の生物や植物も観察しながら、

古墳も保存活用しようという取り組みで、

「未来に伝える山形の宝」として登録されているそうだ。

オレンジ色の印が古墳です!

下小松古墳群駐車場にある下小松古墳群マップ |

| 下小松古墳群は 山形県南部の米沢盆地を見下ろす標高230~280mほどの眺山丘陵上にあり、 前方後円墳20基、前方後方墳1基を含む202基が確認されている。 東北地方最大級の古墳群。大きさ10~34mほどの古墳。 北から 陣が峰支群・永松寺支群・薬師沢支群・鷹待場支群・小森山支群・尼が沢支群 の6つのグループがあり、 このうち薬師沢、鷹待場、小森山の3支群179基が国指定史跡になっている。 最も古い様相を示すのは、陣が峰支群のJ1号墳。 薬師沢支群は総数53基。円墳50基、 直径13mほどの143(Y48)号墳(円墳)では、 埋葬主体が確認されて、銅鏡、鉄剣、鉄鏃、鉄製鋤先などが出土。 銅鏡は、径4.9cmの鋸歯文鏡 鷹待場支群は総数33基で、円墳と方墳が大部分を占める。 尾根の突端に位置する106号墳(長径24m・円墳か方墳)では、 埋葬主体が確認されて、鉄刀、刀子、竪櫛、ガラス製小玉が出土 186(T42)号墳から底部穿孔土器。 106(T41)号墳は、19.5×24mの方墳で木棺の痕跡が残り、 太刀・竪櫛・刀子・ヤリガンナ・ガラス小玉などが出土、5世紀前半の築造と推定されている。 小森山支群は、総数83基では、そのうち16基が前方後円墳。 調査を終えた古墳はいずれも木棺が埋葬主体。 4世紀末~6世紀の築造と推定されているが、不明な点も多い。  下小松古墳群出土品 (パンフレットから) 川西町埋蔵文化財資料展示館で 見学できます! 1985年、小森山支群61・64号墳の調査 1986年、鷹待場支群の105・106・186号墳の調査 1995年、鷹待場支群のT41号墳の調査 2000年、陣が峰支群J1・J2・J3号墳の調査 (環境庁・山形県環境保護課の説明板とパンフレットから) 現在も調査は継続中! |

駐車場から西へ、山を登るとすぐ小森山支群。

| 下小松古墳群小森山支群 国史跡 |

山形県川西町下小松 撮影日2021/4/15 |

番号札がついていないものも多く、墳形がなかなか確認できない…。

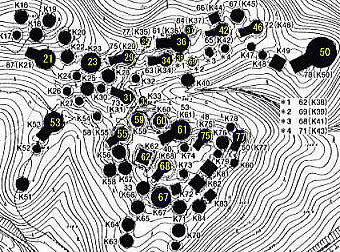

小森山支群主要部配置図 (ネット検索 「下小松古墳群(2)附図2」から抜粋加筆) この図は、「北」が上 白抜きの数字は、 小森山支群の古墳番号で、 古墳番号の前に「K」がつくが、 「K」は省略して表している。 ほかに下小松古墳群全体の 通し番号もあるようだ。 ここでは小森山支群の番号で記す。 |

| 小森山支群は、総数83基では、そのうち17基が前方後円墳。 県下例の約半数をしめる前方後円墳は、主軸長18m~34mの小規模のもの 40(K68)号墳・61(K36)号墳・98(K7)号墳の3基の前方後円墳の 埋葬主体の発掘調査が行われて、 40(K68)号墳から鉄刀や刀子、61(K36)号墳から鉄刀や鉄鏃 98(K7)号墳からは漆塗りの靫などが出土している。 K36号墳については後述する。 |

駐車場から西へ、山を上ってきて、まずK77号墳 ()は古墳群の通し番号

K77号墳 (50) 前方後円墳 |

K75号墳 (48) 前方後円墳 |

K61号墳 (53) 前方後円墳 標柱あり |

K67号墳 円墳 |

K68号墳 (40) 前方後円墳 |

K62号墳 方墳 |

K55号墳 (58) 前方後円墳 |

K60号墳 円墳 標柱あり |

K59号墳 円墳 標柱あり |

K33号墳 円墳 標柱あり |

K31号墳 (73) 前方後円墳 標柱あり |

K21号墳 (75) 前方後円墳 |

K23号墳 円墳 |

K29号墳 (75) 前方後円墳 |

K35号墳 (77) 方墳 配置図では、円墳になっているが、 標柱には 「K35号墳 方墳」と書かれている。 |

|

K36号墳のあたりは、きれいになっているなぁと思ったら、

K36号墳は1985年に調査されて、復元整備されていた。

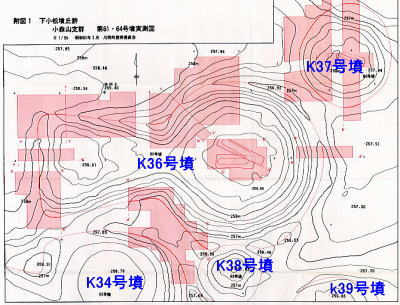

インターネット上で、「下小松古墳群小森山支群第61・64号墳調査報告書」(1986)が

公開されているので参考にさせてもらった。

61号墳は「K36号墳」 64号墳は「K37号墳」のことである。

小森山支群第61・64号墳実測図

(1986年)

現在の古墳名でいうと

小森山支群K36号墳・K37号墳実測図

ということになる。

ピンク色のところは

発掘のトレンチが入った所

| K36号墳 (61) 全長25.5mの前方後円墳 後円部径15m・前方部前端幅9m・後円部高さ2m・前方部高さ1.4m ほぼ左右対称 段築なし 古墳の立地するところが北側が高く南側が低いので、標高差の分だけ墳裾が伸びる そのため周溝の造りも墳丘北側が大きく、南側はテラス状となる 周溝底部の標高差により、雨水などは後円部南側に流れるようにつくられていて、 排水を考えたつくりとなっている。 後円部の中央に一部切りあっている2基の墓壙がある。  K36号墳主体部 (報告書から) 最初に埋葬された墓壙を第1墓壙、 後に埋葬されて 第1墓壙を切っているのを第2墓壙とする。 第1墓壙は、幅(南北)1m・長さ(東西)3.5mの長方形の中に 直径0.6m・長さ2.7mの粘土槨があり、木棺が置かれていたと考えられている。 副葬品として、直刀、鉄環、鉄鏃などが出土 第2墓壙は、幅1m・長さ4.2mの長方形で、 第1墓壙の東南角部で重なり合い第1墓壙を切っている。 墓壙の底部には粘土が敷かれ木棺直葬だが、木棺全体を粘土で覆っているわけではない。 槍鉋、刀子、鉄鏃が出土した。 調査した周溝部分から、125点の土師器片が出土。 6世紀前半~中葉の築造と推定されている。 (発掘報告書から)

|

||||

| K37号墳 (64) 直径9m・高さ1.2mの円墳 長さ2.55m・幅0.8m・深さ0.5mの墓壙があり、木棺直葬と考えられている。 刀子、炭と焼成された土が入った土管状の土器のようなものが出土。

|

K34号墳 (63) 前方後円墳 |

手前はK42号墳 奥にK36号墳 |

||

K42号墳 (65) 前方後円墳 |

K46号墳 (72) 前方後円墳 |

||

K50号墳 全長33.8mの前方後円墳 下小松古墳群最大の前方後円墳

|

|||

この先も遊歩道があるようなので、

墳形がもう少しわかりやすいのなら、鷹待場支群まで見学しようと思ったが…、

これで山を下りる…。

駐車場にたくさん駐車してたのに、みんなどこにいるのだろうか…。

| 下小松古墳群陣が峰支群 国史跡 |

山形県川西町下小松 撮影日2021/4/15 |

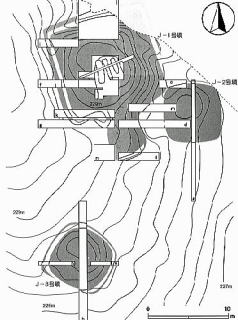

小森山支群の駐車場から北へ約2kmの山裾に3基の古墳が確認された。

以前から下草を刈った状態であれば墳丘を視認できるということで、

文化庁の国庫補助を得て平成12年度に調査された。

インターネット上に

「下小松古墳群陣が峰支群発掘調査概報」(2001年・平成13年)」

「下小松古墳群5 (2003・平成15年)」

が公開されているので参考にさせてもらった。

用水の向こう側に墳丘があるので、用水を飛び越えないとそばまで行けない。

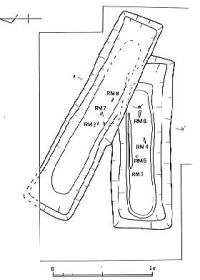

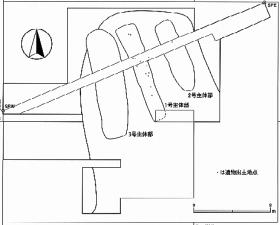

陣が峰支群トレンチ配置図 ・墳丘復元図 (概報から) |

|

| J1号墳 主軸長17.8mの前方後方墳 後方部幅12.4m 東側以外の後方部と前方部の前端に溝がある。 後方部に3基の主体部がある。  J1号墳主体部平面図 J1号墳主体部平面図(概報から) 真ん中の1号主体部は2.64m×0.4m 東の2号主体部は1.96m×0.58m 西の3号主体部は2.88m×0.8m 棺が納められていたと考えられている。 1号主体部が最初につくられて 2号主体部は1号主体部の後につくられているが、 3号主体部と2号主体部はどちらが先かわからない。 後方部上の平坦面や周溝から 土師器片が出土 4世紀前半の築造と推定されている。 |

|

| J2号墳は、J1号墳に東接していて、一辺7.3mの方墳(溝間が7.3m)と考えられている。 主体部は明確な痕跡が確認されていない 土師器が出土しているほか、地紋に縄文をもつ広口の長胴壺片が出土 J3号墳は、J1号墳の前方部前端から南10mにある。 径7.6mの円墳か(溝間は7.6m) 主体部は不明。 (「下小松古墳群5」から) |

|

陣が峰支群は、用水で削られているようだ。 |

J1号墳か |

J2号墳 |

J3号墳 |

雑木が多くて、はっきりしない…。

![]()

午後1時にようやくお昼ご飯!LAWSON川西バイパス店にて。

隣の馬肉ラーメンも気になるけど…。

![]()

狩野山古墳 へつづく