その4 造山古墳・作山古墳周辺

北村さんちの遺跡めぐり

更新日2012/6/29

|

|

| 吉備路へ・・・・ その4 造山古墳・作山古墳周辺 |

撮影日2012/3/28〜31 |

2012/3/29 二日目。 総社市の一丁ぐろ古墳群周辺を探索後、総社市南部の古墳群へ・・・。

総社市・倉敷市の地図g

| 三輪山の遺跡群 | 総社市三輪 撮影日2012/3/29 |

作山古墳の西約2kmの三輪山にある百射山神社の駐車場に、「三輪山の遺跡群」と名付けられた説明板がある。

三輪山は南北約1.2km・東西約1.1km、最高所は標高96.3mの花崗岩からなる丘陵。

弥生時代には集落、弥生時代後期には「むら」の共同墓地として利用されていた。

4世紀後半からは、宮山展望古墳や三笠古墳、各尾根上の約70基の径10m前後の古墳がつくられた。

6世紀代には、横穴式石室のある古墳がつくられた。

7世紀代には、古墳造りから、寺院建築に移っていく。 (説明板から)

百射山神社拝殿

額には

「御崎神社 百射山神社 三輪神社」と書かれている。

百射山神社は延喜式(927年)にその名があり、

一般に式内社とよばれる古社。

トイレあり 駐車場ありは有難い。

三輪山の古墳群・墳墓群 配置図

紫色は 横穴式石室墳

宮山墳墓群

県史跡

三輪山の遺跡群総社市三輪

撮影日2012/3/29

弥生時代末〜古墳時代初めの墳墓遺跡。

特別な人のために造られた全長38mの前方後円形の墳丘墓(宮山弥生墳丘墓)と、

石を箱形に組んだ箱式石棺、土を掘って埋葬した土壙墓、特殊な器台を棺に転用した特殊器台棺など

多様な埋葬を行なった集団墓で構成される「むらの共同墓地」。

東端に位置する宮山弥生墳丘墓は、

径23m・高さ3mの円丘部と低い方形部をもち、全体として前方後円墳状の平面形をしている。

葺石があり 特殊器台が立てられていた。

円丘部の中央には、円礫や割石を用いた竪穴式石室があり、

床には小さな円礫が敷かれ、鏡・銅鏃・ガラス小玉・鉄剣・鉄鏃などが出土した。

この墳丘墓に立てられていたと思われる特殊器台と同様の文様をもつ特殊器台が、

最古級の古墳とされる箸墓古墳をはじめ奈良県の古い古墳から出土している。

この墳丘墓の尾根の西に延びた部分では、土坑墓や箱式石棺墓・壷棺墓などの埋葬施設が、

少なくとも8基以上発見されているが、規模も小さく貧弱である。

復元されて国指定重文になっている「宮山型特殊器台」は、ここで土器棺に転用されていたものである。

このような埋葬施設の規模や構造、副葬品の相違は、

当時の社会にすでに支配するものと支配されるものの差をうかがわせるものだ。

弥生時代の終わりごろ、吉備の葬送儀礼に使用された特殊器台は、古墳に立て並べる円筒埴輪へと変化していく。

昭和39(1963)年、発掘調査。

(説明板・総社市HPから)

宮山弥生墳丘墓測量図

(H23年度岡山市埋文センター講座

「弥生墳丘墓と前期古墳」資料から)

宮山弥生墳丘墓(支配者の墳墓) 後円部側 向こう側に前方部がある。 |

宮山弥生墳丘墓 後円部上の竪穴式石室跡 側壁の石が見えている。 |

宮山弥生墳丘墓 後円部から前方部をみる。 |

|

中央の「宮山墳墓群」と書かれた碑の向こうが 宮山弥生墳丘墓。 手前が前方部、奥が後円部となる。 碑の周辺は、 土坑墓や箱式石棺墓・壷棺墓などが、 多数存在し、立て札が立っている。 |

|

宮山墳墓群から東へ

展望台古墳へ登る途中にある謎の巨石群

宮山展望古墳(宮山5号墳)

県史跡

三輪山の遺跡群総社市三輪

撮影日2012/3/29

宮山墳墓群から、尾根沿いに東へ約200mほど登った、標高約80mの三輪山頂部に立地する。

宮山展望古墳は、全長55mの前方後円墳 後円部の高さ4mで、前方部をほぼ東に向ける。

葺石(灰白色の円礫)は前方部側によく残っており、

円筒埴輪片や不明形象埴輪片、底部を穿孔した壷形埴輪が採集されている。

後円部に比べ前方部が低くて長い柄鏡形の墳形で、4世紀の築造と推定されている。

後円部の頂部には大きな穴が開いており、埋葬施設はすでに盗掘されているものと思われている。

宮山展望古墳 後円部 向こう側に前方部がある。 |

|

宮山展望古墳 前方部から後円部を見る |

宮山展望古墳 後円部から前方部を見る。 |

宮山4号墳

宮山展望古墳と三笠古墳の間にある比較的大きな円墳

きれいに丸い!

径15mくらいの円墳

三笠古墳(宮山3号墳)

三輪山の遺跡群総社市三輪

撮影日2012/3/29

宮山展望古墳から南東に約80m、円墳1基を挟んで南下する尾根の稜線上にある。

三笠古墳は全長70mの前方後円墳 後円部径32m・高さ4m、 前方部幅(先端部幅)12m

墳丘は一部損傷を受けている。墳丘の上に遊歩道が通っている。

前方部を東に向ける。灰青色の葺石あり

円筒埴輪、壷形埴輪、家形埴輪などが採取されていて、墳丘に埴輪が並んでいたと考えられている。

笊形土器の出土も伝えられる。

後円部の竪穴式石室から、飛禽鏡、鉄刀、鉄剣、鉄鏃、銅鏃、ガラス製小玉などが出土した。

5世紀初頭の築造と推定されている。

この丘陵では、宮山古墳→展望台古墳→三笠山古墳の順に築造されたと考えられている。

三笠古墳 後円部側 向こう側に前方部がある。 |

|

三笠古墳 後円部から前方部を見る |

三笠山古墳 前方部から後円部を見る 墳丘上に遊歩道がある |

| 江崎古墳(江崎5号墳) 県史跡 |

総社市江崎 撮影日2012/3/29 |

備中国分寺の北西約500m、江崎の集落北側の丘中腹にある。

江崎古墳は、51基からなる江崎古墳群の5号墳

前方部を山側に向けた全長45mの前方後円墳 後円部径32m 前方部幅25m

2段築成 円筒埴輪あり 後円部の一部を除き周溝がめぐる。

西に開口する両袖式横穴式石室は、全長13.8m

玄室長6.6m・最大幅2.6m 羨道は角礫を用いた閉塞施設が残る。

玄室には貝殻石灰岩(浪形石)製の刳抜式家形石棺があり、

棺内は盗掘された状態であったが、人骨2体分と金環1対、ガラス小玉110が残っていた。

人骨は成人の男性と女性で、ともに身長157cm前後と推定されている。

石室床面から獣形鏡1・耳環1対・鉄刀5・鉄鏃130以上・馬具・須恵器90以上・土師器10余などが出土。

6世紀後半の築造と推定されている。 (説明板から)

こうもり塚古墳の次に築かれた、吉備最後の前方後円墳と考えられている。

江崎古墳 後円部に石室がある。 |

江崎古墳 石室開口部から階段を下りる |

江崎古墳 玄室内部 明かり取りの天窓がある。 扉が付いていて中には入れない。天井石は復元。 |

江崎古墳 羨道部から外を見る 階段の下に閉塞石がほぼ完存という。 |

江崎古墳 後円部から前方部を見る 全体にがずんぐり?した感じ。 |

江崎古墳 前方部から後円部を見る 帆立貝形前方後円墳ということか・・・ |

| 造山古墳 陪塚の1〜6号墳を含め国史跡 |

岡山市北区新庄下 撮影日2012/3/29 |

午後4時44分に、造山古墳駐車場に着く。

造山古墳は岡山市北区となる。

造山古墳全景

右側・後円部

造山古墳は、北へ延びる低い丘陵を丘尾切断して築かれた、県内最大、全国でも4位の大前方後円墳。

自由に立ち入りできる古墳としては全国一の大きさ。

墳長360mの前方後円墳 後円部径224m高さ32m 前方部長さ180m前方部幅215m

低い丘陵を切断して土取りや削平をして墳丘を作り出している。

3段築成でくびれ部両側に台形の造出がある。

葺石あり

周壕あり 周庭あり(2010年の墳丘周辺の発掘調査で確認された)

各段に円筒埴輪がめぐる。楯・ゆぎ・きぬがさ・家などの形象埴輪も見つかっっている。

埋葬施設は未調査なので不明。

5世紀前半の築造と推定されている。

後円部頂部にめぐる土塁は、戦国時代末期の「高松城の戦い」の際につくられたものである。

前方部上の神社脇には、阿蘇溶結凝灰岩製の刳り抜き式長持ち型石棺の身と蓋の一部がある。

身には石枕が作り付けられている。蓋石には裏側に朱が鮮やかに残り、表面には直弧紋の線刻が見られる。

近くの新庄車塚古墳から運ばれたものとも、この造山古墳の前方部から出土したとも伝えられている。

前方部前面の小丘陵上には、榊山古墳や千足古墳などの中・小形墳が6基あり、造山古墳に付属する陪塚といわれている。

ただし、それらには時期に差がある。 (岡山市デジタルミュージアムから)不明。

造山古墳 前方部から後円部を見る |

造山古墳 前方部の神社境内にある石棺 |

|

造山古墳 くびれ部あたりから後円部を見る |

造山古墳 後円部から前方部を見る。 |

造山古墳群配置図g (グーグルマップ)

| 造山古墳 陪塚群 | |

| 陪塚第1号墳(榊山古墳) 造山古墳の前方部と掘割を隔てて隣接する。 径35m・高さ6.5mの円墳だが、帆立貝形古墳の可能性がある。 2段築成 1912年に盗掘され、割竹形木棺が見つかり、多数の遺物が出土。 銅製馬形帯鉤が出土したとされる。 周辺から糖質土器が出土している。 中期後半の築造と推定されている。  榊山古墳 造山古墳前方部から見る |

|

| 陪塚第2号墳 一辺40m・高さ4mの方墳 周濠あり 外堤には埴輪列がある。 5世紀後半の築造と推定されている。 造山古墳群の中では、最も遅い時期の築造と推定されている。  第2号墳 造山古墳前方部から見る |

|

| 陪塚第3号墳 径30mの円墳。 |

|

| 陪塚第4号墳 径35mの円墳と思われていたが、 1991年、農道拡幅工事の際前方部と見られる高まりや周溝が確認された。 その結果、墳長55mの帆立貝形古墳と考えられている。 周溝が確認されている。 家形埴輪等が出土 |

|

| 陪塚第5号墳(千足古墳) 墳長74mの前方後円墳 後円部径55m・同高さ6.8 m、前方部長22m 前方部が短い墳形。 前方部は一段、後円部は三段築成。 円筒埴輪あり。  造山古墳前方部から見る千足古墳 現在、石室はテントで覆われている。 石室の石材を取り外して、 調査修復作業を行っている。 石室は見られない。 装飾石材の複製が 吉備郷土館にあり、見学できる。 1912年(大正元年)に盗掘され、石室の存在が明らかになった。 後円部中央にある県下では最古の横穴式石室は、玄室長3.45m・幅2.5m・高さ2.7m。  千足古墳石室図 石室は天草砂岩製の分厚い板石で周囲を囲み、 壁から天井に向けて、 香川産の板石を 持ち送りの強い小口積みにしている。 玄室奥を切石で区画して 棺床を作り付けている。 この切石(天草砂岩)には、 上面に鍵手紋、 前面に直弧紋が浮彫されている。 銅鏡、勾玉、鉄鏃、巴形銅器、管玉、小玉、斧、刀剣、甲胄が出土。 この横穴式石室は、長く水没していたが、 2009年、この装飾石材(石障)の直弧紋が剥落していることが分かり 2011年12月、石室から、装飾石材(石障)が取り出された。 装飾石材の取り出しに先立ち、後円部の発掘調査がなされ、羨道部の構造が、 5世紀前半の北部九州の横穴式石室と類似していることがわかり、 盗掘坑の埋土から鉄器片多数が出土した。 5世紀前半の築造と推定されている。 |

|

| 陪塚第6号墳 径30m・高さ5mの円墳 千足古墳の石材と同様の石材がみられることから、横穴式石室があると考えられている。 埴輪はない。 |

(岡山市埋文センター講座 H23/12/17 遺跡見学会「造山古墳周辺の遺跡めぐり」 の資料から)

千足古墳(陪塚第5号墳)の装飾石材(石障・幅162cm・高さ53cm・厚さ13cm)は、

水没した石室内で泥に埋まっていた下半部は、特に

古代文様・直弧文の彫刻を含めてぼろぼろに劣化しているので、時間をかけて修復を試みるそうだ。

![]()

造山古墳の近くには、

小造山古墳・・・・岡山市新庄上、総社市下林 墳長142 mの前方後円墳、

新池大塚古墳・・・・北区新庄上字新池 石室のある径10mの円墳

銭瓶塚古墳・・・・岡山市北区新庄上新池 墳長50mほどの前方後円墳

折敷山古墳・・・・総社市下林 県下最大級の方墳

などがある。

| こうもり塚古墳 国史跡 |

総社市上林 撮影日2012/3/29 |

吉備3大巨石墳の1つ。全国で確認されている横穴式石室の中では、第4位の規模を誇る。

北西から見たこうもり塚古墳

右・後円部

こうもり塚古墳は

全長100mの前方後円墳、後円部径60m・高さ8m、前方部幅44m・長さ60m・高さ5m、

北東に前方部がある。周濠なし、埴輪なし、葺石なし。

南に開口している県下最大の両袖式横穴式石室は全長19.4m

玄室長7.7m・幅3.6m・高さ3.6m、羨道長11.7m・幅2.12m・高さ2.8m。

羨門には閉塞石も一部残る。

玄室には礫が敷き詰められ、貝殻石灰岩(浪形石・井原市産))のくり抜き式家形石棺が残る。

身のサイズは2.4m×1.4m×0.55mで、蓋石には縄掛突起が六個付く。(一個は破損)。

他にも亀甲形陶棺、木棺が埋葬されていたと考えられている。

盗掘を受けていたが、須恵器や土師器などの土器のほか、大刀や馬具をはじめとした鉄器などが多数出土。

6世紀後半の築造と推定されている。

こうもり塚古墳 石室ズーム1 ↓下の写真へ |

こうもり塚古墳 後円部墳頂 不思議な光景 |

こうもり塚古墳 石室ズーム2 ↓下の写真へ 長い長い羨道の奥に玄室が・・・ |

こうもり塚古墳 後円部から前方部を見る |

こうもり塚古墳 石室ズーム3 ↓下の写真へ 玄室内には入れない |

こうもり塚古墳 前方部から後円部を見る |

こうもり塚古墳 石室ズーム4 ↓下の写真へ 羨道部の天井石も大きい |

|

こうもり塚古墳 石室ズーム5 盗掘されて欠けた石棺 |

こうもり塚古墳 羨道から入口を見る |

こうもり塚古墳は、かつて仁徳天皇に愛された吉備のくろひめの墓とされ、くろひめ塚古墳と呼ばれていた。

が、この古墳が6世紀後半に造られたもので、仁徳天皇の時代とは100年以上も隔たりがあることから、

名前の変更が考えられ、石室内にこうもりがたくさんいたことからこうもり塚古墳と改名されたそうだ。

| 備中国分寺跡 国史跡 |

総社市上林 撮影日2012/3/29 |

備中国分寺は、741年(天平13年)聖武天皇の詔により、天災や飢饉から国や人民を守ろうとして建てられたもの。

備中国分寺の広さは、創建当初は東西約160m南北約180mで、

周囲には1.2〜1.3mの土塀が築かれておりその中には、南門、中門、金堂、講堂、塔などの伽藍が配置されていた。

現在は中門・南門の礎石と、井戸の跡などがみられるだけ。

現在の国分寺(日照山国分寺)は、

備中国分寺跡に、江戸時代中期に再建された真言宗の寺院。

五重塔は、

1821年(文政4年)から約14年をかけて建立された岡山県内唯一の五重塔。

| 西車塚古墳 (寺山2号墳) |

総社市宿 撮影日2012/3/29 |

吉備路もてなしの館の西側にある。

西車塚古墳は、全長32m・高さ2mほどの前方後円墳

北から見た西車塚古墳

左(東) 後円部 右(西)前方部

平地にある。

墓地となっている。

寺山1号墳は、吉備路もてなしの館の東側、国分寺南駐車場にあるというが、よくわからなかった。

寺山1号墳は、径15mの円墳。

| 宿寺山古墳 市史跡 |

総社市宿 撮影日2012/3/29 |

西車塚古墳の南にある。

宿寺山古墳は前方部を西に向ける

全長120mの前方後円墳 後円部径75m・高さ8.5m

北側のくびれ部に造出がある。裾には葺石あり 周壕あり

全体を盛土で作っている。2段築成。

明治時代と大正時代に、後円部を地元の人が発掘し、竪穴式石室を発見した。

竪穴式石室は 長さ2.7〜3.6m・幅1.4m・深さ1.6m

鏡2面・金製かんざし・勾玉・小玉・剣・太刀・鉄鏃などが出土した。

東側の後円部の半分は削り取られている。

西車塚古墳そば(北)から見た宿寺山古墳 民家の後ろ。左(東) 後円部 右(西)前方部 右手前は西車塚古墳後円部 |

宿寺山古墳 西側から前方部を見る |

| 作山古墳 国史跡 |

総社市三須 撮影日2012/3/29 |

作山古墳は全長285mの前方後円墳 後円部径174m・高さ24m 前方部長さ110m・幅174m・高さ22m

独立した小丘陵を削り、整形、加工している。

3段築成 各段には密接して円筒埴輪が並ぶ。 斜面は葺石あり(角礫)

造出しは北側にはあるが、南側にあったかどうかは疑問。

周溝なし 複数の残丘がのこっている。つくりが雑だと見られている。

作山古墳は、全国的には第9位に相当し、県内では造山古墳に次ぐ。

発掘調査は行われていない。

墳丘の形態や円筒埴輪から、5世紀中葉頃の築造と推定されている。

南東から見た作山古墳

右側が後円部

時間がなくて、墳丘に上がれなかった。…次回に期待!

| 角力取山古墳 スモウトリヤマコフン |

総社市岡谷 撮影日2012/3/29 |

角力取山古墳は、作山古墳の南500mにあり、墳頂に大きな松がある。

南北30m東西37m・高さ7mの方墳

埴輪あり

埋葬施設は不明

5世紀後半の築造と推定されている。(説明板から)

古くから角力取山古墳の西側に土俵を設け、氏神・御崎神社の秋祭り最終日に奉納相撲が行われ、

戦前まで続いていたことが、名前の由来となっている。

午後6時20分 日没後の角力取山古墳 中央のクロマツは県指定天然記念物で 高さ20m・周囲5m、樹齢450年。 |

角力取山古墳 手前はギリギリ山古墳 |

現地説明板に、「全国的でも珍しい方型古墳」と書かれているけど、どういう理由で珍しいのかな・・・・?

| ギリギリ山古墳 (持坂20号墳) |

総社市岡谷 撮影日2012/3/29 |

旧山手村西郡下山田上に築かれた古墳で、県道工事のため角力取山古墳の西隣に移築された。

持坂古墳群持坂20号墳(ギリギリ山古墳)は

径30m・高さ4mの円墳。

西に開口する両袖式横穴式石室は、

玄室長さ4.2m・幅2.4m 羨道長さ2.8m・幅1.1m 墓道長さ3m・幅1.1m。

6世紀中ごろの築造と推定されているが、7世紀中ごろにも追葬が行われていた。

移築された持坂古墳群持坂20号墳の石室

| 赤坂龍塚古墳 | 総社市岡谷 撮影日2012/3/29 |

赤坂龍塚古墳は 一辺24m・高さ3mの方墳

低丘陵上に築かれている。

中段の北辺と東辺のふちに円筒埴輪が並んでいた。

墳頂部では入母屋造りの家形埴輪や、盾形埴輪の破片が採集された。

5世紀中頃の築造と推定されている。

東側の道路からから見た赤坂龍塚古墳

墳頂部は、墓地となり生垣に囲まれている。

午後6時半を過ぎ、ほぼ真っ暗な中、よく写真が撮れたと思う。

![]()

今夜の宿泊は、倉敷市老松町のホテル「1-2-3-倉敷」の朝食付プラン

夕食はホテルそばの「ステーキのどん」にて

最近の高校生の合宿は、こんなホテルに泊まるのですね・・・・。

![]()

2012/3/30 吉備の旅・三日目に入る。

午前7時20分 ホテル発

まず、いろいろな書物で紹介されている楯築弥生墳丘墓の見学に向かう。

| 王墓の丘史跡公園 | 倉敷市日畑・庄新町 撮影日2012/3/30 |

王墓山丘陵に残された貴重な遺跡群を保存するために、約6.5htの区域が整備されている。

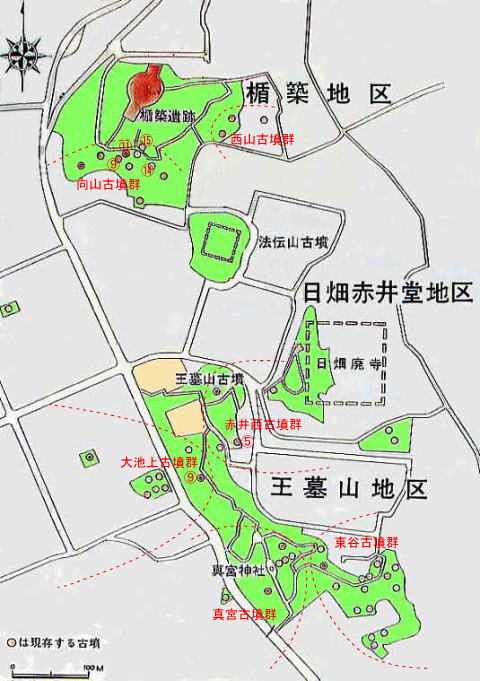

王墓の丘史跡公園 配置図

(説明板に加筆)

楯築地区・日畑赤井堂地区・王墓山地区の3つに分かれている。

楯築遺跡(国史跡)・王墓山古墳(県史跡)・日畑廃寺(市史跡)などのほか、

総数60基にのぼる古墳が残されている。

楯築弥生墳丘墓

王墓の丘史跡公園・楯築地区

楯築弥生墳丘墓は、径50mの主墳を中心に二つの突出部をもつ全長72mの弥生時代後期の墓。

1976〜1986年まで6回の発掘調査。

楯築弥生墳丘墓 実測図

(H23年度岡山市埋文センター講座

「弥生墳丘墓と前期古墳」資料から)

二つの突出部は、北側は団地工事など、

南側は給水塔建設で大きく破壊されているが、

そこには石列が並び、飾られた丹塗りの壷形土器が多数

置かれていたことが分かっている。

また墳丘の各所から、大型で飾られた器台形や壷形の土器、高坏などが発見され、

盛大な埋葬の祭りが行われたと考えられている。

現在主墳の頂には5個の巨石が、また斜面にも石列が見られる。

墳頂や斜面の一部には拳大の円礫が置かれている。

墳頂下に二つの埋葬施設があり、

中心部の地下1.5mのあたりにある埋葬施設は棺の長さ2m・幅70cmで、底には厚く朱(30kg以上)が敷かれていた。

骨はなくなっていたが、歯のかけらが二つ見つかった。

副葬品は鉄剣1・首飾り2・多数の小管玉とガラス小玉の集まり1。

この棺は外箱(槨)の中に入れられていた。

棺も槨も木製で槨の長さ3.5m・幅1.5mで底板は2枚、その下に横木数本を並べている。

槨の南東には、溝を掘り石をつめた排水施設が見つかっている。

埋葬の祭りに使われたさまざまな道具を壊して円礫多数とともに埋葬箇所の上方に積み上げていた。

その中にはもと楯築神社の御神体とよく似た弧帯石、人形土製品、

大型華麗な特殊器台形土器、高杯、土製の勾玉・管玉などがある。

もう一つの埋葬施設は、中心埋葬の南東9mで発見され、木棺の痕跡が認められたが、

副葬品はなく、朱も微量にとどまった。

(説明板から)

収蔵庫に収められている弧帯石は、もともと主墳上にあった楯築神社の御神体として伝世されてきたもので、

帯状の複雑な入り組み文様が刻みこまれている。

西側の墳裾から見た楯築弥生墳丘墓 左側が主墳 右側の水道タンクのあるところが南の造出の部分。 北側の造出は削られてほとんどなくなっている。 |

|

楯築弥生墳丘墓 主墳部分 |

楯築弥生墳丘墓 主墳部分には巨石が円環状に飾られている。 |

楯築弥生墳丘墓 北東突出部は団地造成で破壊、崖となる。 |

楯築弥生墳丘墓 南西突出部は給水塔で破壊 左の収蔵庫に弧帯石が保存されている。 |

収蔵庫に収められている弧帯石 窓から見る 御神体の石の大きさは、 93cmX88cm・厚さ30〜35cm 発掘調査で、もう1個の弧帯石が 破壊された姿で見つかっている。 |

|

向山古墳群

王墓の丘史跡公園・楯築地区

楯築地区は、楯築弥生墳丘墓と二つの古墳群からなる。

南側の向山古墳群には10基、東側の西山古墳群には2基の古墳が残っている。

これらの古墳は、墳丘の流出が著しくかつての姿をとどめていないが、

いずれも横穴式石室があり、6世紀後半の築造と推定されている。

向山古墳群15号墳 |

向山古墳群14号墳 |

向山古墳群9号墳 |

向山古墳群11号墳 |

法伝山古墳

王墓の丘史跡公園・日畑赤井堂地区

楯築遺跡の南に独立して、保存されている。

法伝山古墳は、一辺40m・高さ3mの方墳。

円筒埴輪などが採取されていて、墳丘には埴輪列があったと考えられている。

範囲調査しかなされておらず、詳細は不明。

法伝山古墳は 削り残した丘の上に保存されている。 |

法伝山古墳の周りを一周出来る。 雑木林となる。 |

かなり大きな方墳なので、近くの横穴式石室をもつ古墳群とは全く違うものと思う。

王墓山古墳(赤井西1号墳)

県史跡

王墓の丘史跡公園・王墓山地区

王墓山古墳は、王墓の丘史跡公園王墓山地区の北端にある。

墳丘はほとんど破壊されているが、もとは25m前後の円墳か方墳と考えられている。

横穴式石室があったが、石室は明治末期に石材として切り出されたといわれ、今は見ることはできない。

石棺だけが残っている。

石棺は7枚の石を組み合わせた家形石棺で、井原市浪形産の貝殻石灰岩製では唯一の組合せ式

長さ2.1m・幅0.96m

底板と小口側板とはほぞで組み付ける手の込んだ細工をしている。

四仏四獣鏡をはじめ、金銅装馬具・装身具類・須恵器など多くが出土している。

6世紀後半の築造と推定されている。

県内には同じ石材を使った石棺が、こうもり塚古墳など5基確認されているが、

他のは全て刳抜式石棺で組合式はここだけだ。

王墓山古墳 墳丘はもとの姿をとどめていない。 右端の覆い屋に石棺が保存されている。 |

||

王墓山古墳石棺 |

王墓山古墳石棺 角度を変えて |

王墓山古墳石棺 角度を変えて |

赤井西5号墳

王墓の丘史跡公園・王墓山地区

王墓山古墳のすぐ南の道路の両側には、古墳なのかはわからないけど、石がごろごろしている。

石がごろごろ・・・

ただの石それとも古墳?!

赤井西古墳群5号墳という立て札があるが、

大きな石がひとつ転がっているだけ。

大池上古墳群9号墳

王墓の丘史跡公園・王墓山地区

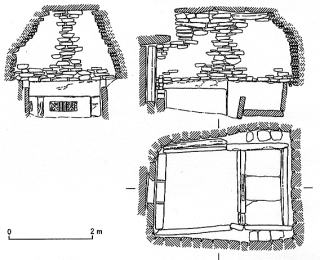

大池上古墳群9号墳は

尾根上につくられた古墳で南西方向に開口する横穴式石室をもつ。

石室は現存全長5.5m幅1.7m 墳丘と天井石はすでに失われている。

未調査だが、径15mの円墳で6世紀後半の築造と推定されている。

(説明板から)

大池上古墳群9号墳 |

大池上古墳群9号墳 |

大池上古墳群の南の真宮神社周辺にも、古墳があるらしいが、次に・・・・。

![]()

吉備の中山へ向かう。・・・・・吉備路 その5へつづく