北村さんちの遺跡めぐり

更新日 2014/4/28

![]()

| 近畿の古墳めぐり2013晩秋その5 山本奥C古墳群から |

2013/11/30 |

![]()

晩秋の近畿の古墳めぐり、最終日。

10時まで、孫たちと遊び、それから宝塚市へ。

長尾山古墳を探しにいく。駐車ができるかが、気がかり・・・・・

宝塚市の古墳g

| 山本奥C古墳群 国史跡 |

宝塚市山手台東3丁目 |

長尾山古墳を探していたら、山本奥C古墳群という説明板が先に見つかってしまった。

11時25分。道端に駐車。

長尾山古墳がある公園から東に50mくらいの道沿いに説明板があり、

そこから階段を下りた所にまず1号墳がある。

なんと古墳群を丸々移築復元したという。

発掘調査後、山本奥古墳群C支群は宅地開発で取り壊されることになっていたが、

古墳群があった地形に似ている現在の場所に移築された。

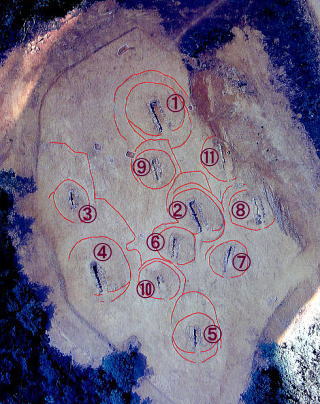

山本奧古墳群C支群 配置図 (説明板に加筆)

山本奧古墳群は、

阪急山本駅の北側、長尾山丘陵一帯に築かれた群集墳で、

7支群28基からなる。

その一つ C支群は1987年に調査され、11基確認されている。

全て横穴式石室をもつ円墳で、

規模の大きなものから小さなものへ

順につくられていったと考えられている。

棺に使われた鉄釘や須恵器などが出土していて、

7世紀初めの築造と推定されている。

本来は現在の公園から北西に約1キロ離れた場所の、

宝塚市立山手台小学校の東側にある山手台東3丁目付近にあった。

調査終了後、一部に変更を加えた以外はおおむね元の姿のまま、

よく似た地形を持つ当地に移築復元し、古墳公園として利用することになった。

階段を降りてすぐの1号墳から

古墳公園を見渡す。

(北から南を見る。)

左手前の大きな石材は

1号墳の奥壁付近の天井石

奥にいくつかの墳丘が見える。

公園中ほど(南)から北を見る。

手前が6号墳

その右奥 2号墳

ずっと奥に 1号墳

その向こうが古墳群入口

1号墳 石室全長約5m |

2号墳 石室全長約4.5m |

3号墳 石室全長約3.3m |

5号墳 |

4号墳 石室全長約5.5m 奥壁が四角い |

4号墳 入口は階段状になっている。 |

6号墳 石室全長約3.2m |

7号墳 石室全長4m以上 |

8号墳 石室全長4m以上 |

9号墳 |

10号墳 石室全長2m以上 |

11号墳 石室全長約3.5m |

まるごと移築復元はすごい!

| 長尾山古墳 |

宝塚市214山手台東一丁目 |

山本奥C支群の保存されているところから、西に50mにある山手台南公園奧に保存されている。道端に駐車。

調査後、埋め戻して保存されている。

2011年9月25日の現説資料がインターネットで公開されている。

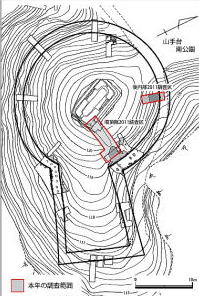

長尾山古墳実測図 (現説資料から) 全長42mの前方後円墳 (東側に前方部がある) 墳丘は2段築成 葺石あり 円筒埴輪が並ぶ 埋葬施設は、 全長8.9m・幅5mの墓壙内に 長さ6.7m・幅2.7m・高さ1mの粘土槨があり、 墓壙の南東隅に排水溝がある。 4世紀初頭の築造と推定されている。 猪名川流域では最古の前方後円墳。 1957年に発見され、宅地開発が行われた際に公園内に保存されていた。 2007〜2011年調査で、墳形が確定し、 クビレ部から斜面の葺石と、テラス面の円筒埴輪列を良好に検出。 後円部墳頂から巨大な墓坑との粘土槨を検出した。 |

|

調査時の 南くびれ部の 葺石と埴輪列 (説明板から) |

調査時の粘土槨 (説明板から) 未盗掘。そのまま埋め戻した。 |

後円部 |

後円部から前方部を見る |

前方部から後円部を見る |

前方部裾からくびれ部、後円部を見る |

粘土槨の中には、何が入っているのでしょうか?

| 勝福寺古墳 |

川西市火打2丁目 |

長尾山古墳から東北東に約3km、川西市の古墳見学。

大通りから行こうとするが入る道が分からず、うろうろして、通りかかった人に聞いてようやく勝福寺に到着。 12時50分。

住職様らしい人が出て来たので、駐車のお願いをして、古墳の場所を聞いて向かう。

勝福寺の西側の石段を上がった所のすぐ東にある。勝福寺の本堂の後ろ側になる。

勝福寺

立派な山門!

手前の道を左に行くと石段があり

そこをのぽると・・・・・八坂神社の参道に続く

八坂神社の参道

この参道から、右に下りた所に墳丘がある。

勝福寺古墳の墳丘図 (HP調査団2004から引用) 墳丘西側は、かなり削られている。 勝福寺古墳は 全長約40mの前方後円墳 墳丘上に、円筒埴輪が並べられている。 後円部に2基の横穴式石室(第1石室・第2石室)、 前方部に2基の粘土槨(北棺・南棺)がある。 後円部の第1石室は、全長9m、幅2.3mの右片袖式の横穴式石室 鉄釘が出土しているので、木棺が安置されていたと考えられている。 画文帯同向式神獣鏡・六鈴鏡・金環・管玉・銀象眼竜文刀などの豊富な副葬品が出土。 前方部の南棺(木棺の周囲を粘土で固めた埋葬施設・粘土槨)からは 金環・銀製クチナシ玉・刀子・鉄鏃などが埋葬時の状態で出土 前方部北棺(木棺?)からは、変形五獣鏡などが出土 6世紀初めの築造と推定されている。 明治24年に壁土用の土取りによって横穴式石室(第1石室)が見つかり、古墳と分かった。 昭和8年に変形五獣鏡などが出土。 (北棺といわれている位置から出土だか、壊されていて実態はわからない) 1971年(昭和46年)に、前方部の発掘調査で、粘土槨が確認された。(南棺) ここまでは、勝福寺古墳は5世紀と6世紀の2つの円墳が 南北に接して築造されたもの考えられ、 それぞれ勝福寺南墳(埋葬施設は木棺直葬)、 勝福寺北墳(埋葬施設は横穴式石室)と呼ばれていた。 2000年・2001年の調査で、前方後円墳とわかり、後円部の第2石室も確認された。  墳丘模式図と出土品の写真 (説明板から) 出土品の銀象嵌龍文大刀は、 鉄刀の柄元金具に、 タガネで竜の文様を彫り、 銀線を埋め込んだもの。 |

|

北から見た後円部 奥に前方部がある 北に開口した横穴式石室(第1石室)がある。 石室には柵があり入れない! 完全に保存されている畿内型横穴式石室としては もっとも古いものといわれている。 この前の位置にも 小形の横穴式石室(第2石室)があるという。 第2石室は、第1石室の後につくられている。 |

|

第1石室内部 羨道から玄室を見る |

第1石室 玄室の奥壁の石積みが何とか見えた! |

後円部から前方部を見る |

前方部から後円部を見る |

前方部のくぼみ 南棺の跡か? |

前方部先端 |

埴輪は、尾張地域の埴輪に大変よく似た作り方をしているという。

興味深い古墳ですねー。

たくさんの資料があるので、力が入ってしまった・・・・・。

![]()

午後1時半近くになって、昼食はまだ・・・・・。

勝福寺近くに、「すき家」の看板が見えたので、さっそく、昼食。

昼食後、茨木ICに行くまでが、長かった。

14時54分 茨木ICから高速道路へ

15時12分 桂川PAで、おみやげを買う

少し早いので、滋賀県の古墳見学をと思ったが、

瀬田東IC・草津IC間が、事故のため渋滞という情報が入ったので、そのまま帰る事にする。

15時32分 京都東ICから、湖西道路へ

16時23分〜27分 道の駅「あど川藤樹の里」 休憩

17時ごろ 国境峠は、雪

19時:40分 道の駅「河野」 休憩

20時ごろ 加賀市「海天すし」にて、豪華な(?)夕食

21時 帰宅

走行距離は 654km。今回はバス・電車・地下鉄にも乗った。

![]()

近畿の古墳めぐり2013秋 おわり