北村さんちの遺跡めぐり

更新日2012/10/12

![]()

| 今城塚とその周辺 その1・昼神車塚から郡家車塚へ |

|

2012/6/24 |

![]()

整備が終わった今城塚を見たい!と出発。

2012/6/24

5時32分 自宅出発

美川ICから高速に入り、神田PA 草津PAで 休憩

8時39分 大山崎ICから一般道へ

午前9時少し前に、上宮天満宮 着

|

上宮天満宮 | 大阪府高槻市天神町1 (撮影日2012/6/24 |

駐車できるか心配だったが、上宮天満宮内に駐車場があった。

清掃のために、人々が集まって来ていた。

まず、上宮天満宮内にお参り。

上宮天満宮は「てんじんさん」と呼ばれ親しまれている。

境内が荒れていた時期もあったらしいが、防犯システムの確立により、現在は清々しい環境が保たれている。

創建後1050年以上で全国の天神神社のうち、2番目の古社とされている。

上宮天満宮参道

正面に拝殿と本殿 左の建物は絵馬堂

戦国の天正年間、山崎合戦(天王山の戦い)の際には羽柴秀吉が、

この参道「天神馬場」に本陣を置き、明智勢を討った。

その戦勝を感謝して、天正18年(1590)に秀吉は社殿を寄進した。

が・・・・・・豊臣秀吉から寄進された本殿は、

平成8年(1996)、放火され焼失した。

徹底した防犯システム確立の契機となった出来事となる。

上宮天満宮拝殿

その後ろに本殿

上宮天満宮の「竹の本殿」

柱、壁、屋根のほとんどが竹でつくられている。

平成14年(2002)、日本初の竹製の本殿として再建。

上宮天満宮の本殿の屋根拡大

竹で葺かれている。

節が見える。

境内に2ヘクタール、8000本の竹林を持ち、

その整備と資源活用を通じて全国各分野の専門家集団とかかわり、

世界で初めてとされる竹による外部構造物を完成させ、

建築・行政・環境分野で反響を呼んだ。

10年をめどに屋根の葺き替えが予定され耐用期間の長期化を図っている。

(説明板から)

|

野身神社 宿禰塚古墳 |

大阪府高槻市天神町1 (撮影日2012/6/24 |

上宮天満宮参道に接して東側に、野身神社という小さな社がある。

この野身神社は、野見宿禰の墳墓とされる小墳丘の上にある。

(奈良県にも、野見宿禰の墓があったと思うが、世襲の名前なのかな?)

宿禰塚古墳という。

宿禰塚古墳は天神山に築造された後期古墳で、

昼神車塚古墳と同じ古墳群を形成する古墳であると考えられている。

墳丘の形状や規模、出土遺物など古墳としての詳細については不明。

野身神社

入口は固く閉じられていて、中には入れない。

土師器を製作する土師氏を率いる族長がノミのスクネと呼ばれ、神に対する直系の長を意味する。

相撲の神様としての伝承もある。

この日神(ヒルガミ)山を北端として、東西1km・南3kmの地域は野見郷といい、その族長が連綿と祭祀された。

927年に制定された「延喜式神明帳」に記載されている式内社。 (説明板から)

元々この地に、延喜式神名帳に記載される「野見神社」(現 摂社「野身神社」)があり、

後になって道真を祀る天満宮が創建されて、野見神社がそれに吸収されたということらしい。

倭彦命が亡くなり、埋葬の際に殉死の凄惨な光景を見て心を痛めていた垂仁天皇の意向を汲んで、

殉死の代わりに埴輪を古墳に立てることを進言したのも野見宿禰だったりする。

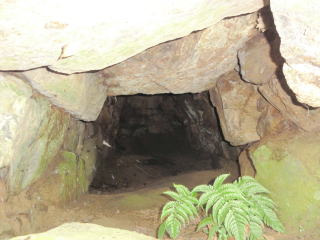

塀越しに見た野身神社の敷地内部

大きな石が転がっている。

横穴式石室の石材と考えられている。

野身神社前の説明板には

「この天神山(日神山)には南北に4基の古墳が築かれている。

境内には、車塚古墳と宿禰塚古墳の2基がある。」

とあるが、あとの2基は・・・・中将塚古墳と?

|

昼神車塚古墳 |

大阪府高槻市天神町1 (撮影日2012/6/24 |

上宮天満宮の参道入口近くのトンネルの上にある。

上宮天満宮の境内で、神域のため、墳丘内に入ることはできない。

昼神車塚古墳実測図 (説明板から作成)

北(左)が前方部

全長60mの前方後円墳

後円部径35m・前方部幅40m

前方部は後円部より1.5mほど高くつくられている。

埋葬施設は明らかになっていないが、

横穴式石室ではないかと推定されている。

6世紀中ごろの築造と推定されている。

昼神車塚古墳の前方部が府道の建設予定地にかかっていたため、1975年に発掘調査が行われた。

調査により、弥生時代の墓地の上に土を盛って築造されていたことがわかった。

中段のテラス部には2列の埴輪列があった。

埴輪列の外側は人物埴輪や盾形埴輪、円筒埴輪で構成され、内側は動物埴輪のみで構成されていた。

道路の予定地にかかっていた部分は削平されたが、

トンネルの建設後、その上部に調査成果に基づいて復元し、出土した埴輪のレプリカが設置されている。

トンネルの上にある昼神車塚古墳

右奥に後円部がある。

左が前方部前面。

前方部前面のテラスに復元された埴輪群。

雑草に埋もれている。

|

中将塚古墳 | 大阪府高槻市天神町1 (撮影日2012/6/24) |

上宮天満宮の東側にある竹林を北に抜けると天神山公園があり、

その北側にフェンスで囲まれているのが中将塚古墳。

中将塚古墳は、全長約45mの前方後円墳で、後円部を北に向ける。

一帯の宅地造成で墳丘は一部崩れている。発掘調査が行われていないので詳細は不明。

昼神車塚古墳や宿禰塚古墳が築造された時期と同じころの築造と考えられている。

南から見た中将塚古墳

前方部側

フェンスで囲まれて立ち入ることはできない。

西から見た中将塚古墳

雑木で墳丘を確認するのは難しい。

|

天神山遺跡 | 大阪府高槻市天神町1 (撮影日2012/6/24) |

中将塚古墳の南側 (上宮天満宮本殿の北側) は天神山公園になっていて、天神山遺跡の説明板が立つ。

この丘陵では弥生時代中期から後期にかけての集落遺跡が見つかってる。

調査では、複数の住居跡や方形周溝墓の溝とみられるものが確認された。

標高50〜100mにある高地性集落と考えられている。

1952(昭和27)年には、上宮天満宮が鎮座する尾根の西隣にあった尾根から袈裟襷銅鐸が出土している。

天神山公園の入口には、

天神山遺跡の説明板がある。

天神山遺跡周辺の古墳配置図

(説明板から)

この図には、中将塚古墳の北に「伊勢寺古墳」がある。

天神山の4基の古墳の4番目は、この伊勢寺古墳か?

説明板の横には、埴輪男子が立っている。

|

芝谷古墳 | 大阪府高槻市芝谷町 (撮影日2012/6/24) |

午前10時過ぎに、着く。

芝谷中学校の北側の公園に保存されている。

もとは丘陵だったのだろうが、まわりは宅地開発が進んでいる。

路肩に駐車。墳丘には近寄ることができないので写真だけ。

南から見た芝谷古墳

芝谷古墳は全長50mの前方後円墳。

円筒埴輪片が採集されている。

古墳時代中期の築造と推定されているが、

発掘調査が行われていないため、詳細は不明。

東から見た芝谷古墳

フェンスに囲まれている。

|

服部連塚古墳 塚脇古墳群 |

大阪府高槻市塚脇3丁目 (撮影日2012/6/24) |

芝谷古墳から直線で、西に1.2kmほどのところにある。

そぱに唯徳寺や塚脇公民館があるが、駐車場がない。広めの道路になんとか駐車。少し歩く。

古墳の前には説明板がある。

塚脇一帯には、6〜7世紀に築造された三十数基の古墳が群集していた。

その中の1基が、服部連塚古墳。

他の1基は南平台の市立埋文調査センターに移築・保存されているそうだ。(説明板から)

服部連塚古墳 全景

径14m・高さ2.5mの円墳

横穴式石室を持つ。

5世紀中ごろに諸国の機織り(織部)を統率した服部連の墓だという伝承があり、

上宮神社と呼ばれていたが、明治41年(1908)に神服神社に合祀された。

当時の鳥居が今も残っている。 (説明板から)

服部連塚古墳 墳丘

どこに横穴式石室があるのか?

きれいに掃除されているので、大事にされているのが分かる。

![]()

塚脇F1号墳に行きたくて、道と駐車場所を探すが、見つからず、早々にあきらめる。

家に帰ってから、塚脇F1号墳がある妙力寺の立派なHPを発見。ちゃんと調べて行けば良かった・・・・・・

塚脇F1号墳は直径20mの円墳で、横穴式石室がある。

石室は整備公開されている。

|

移築石室 塚脇古墳群 |

大阪府高槻市塚脇 (撮影日2012/6/24) |

服部連塚から西に、芥川を渡り、川沿いの道を南に行くと、道路沿いに石室が見えてくる。

道路工事中に見つかった古墳の石室を移築したものだそうだが、説明板もなく、詳しい事は分からない。

移築石室の入口側 左手前の大石はどこの石? |

移築石室 入口 羨道部の天井石はあるが、奥の石室の天井石はない。 右手前の石が大きい! |

移築石室 羨道入口から玄室を見る |

移築石室 玄室から羨道を見る 片袖式の石室とはっきりわかる。 |

石室の天井石がないので、石室内は明るくて、石積みの観察にはとても良い。

説明板があれば、言うことない・・・・・。

|

殿岡神社古墳 | 大阪府高槻市奈佐原 (撮影日2012/6/24) |

殿岡神社古墳は、殿岡神社社殿の東横にある。

殿岡神社

かつては稲荷神社といった。

社伝によれば

奈佐原近在の4か村が、干ばつに苦しんだとき、神輿を阿武山の山頂、殿岡の峰に埋めて降雨を祈願し、

その霊験にちなんで殿岡神社と称するようになったという。

この伝承は、古来、当社が奈佐原四箇庄の鎮守であったことを示している。 (説明板から)

説明板には、古墳があると書かれているだけ。

殿岡神社古墳 南側に開口している。 社殿の横に石室がある。 |

殿岡神社古墳 石室内部 狭くて入れない。 |

殿岡神社古墳を 石室入口の背後から見る。 社殿のために、墳丘はスッパリと半分に削られている。 |

殿岡神社古墳の石室前には、 古墳を守るように小さな社が建てられている。 |

殿岡神社古墳は、社殿建築のときに削平されているので、墳丘の形状や規模はよく分かっていない。

![]()

殿岡神社から道路をはさんで南にも、小さな神社がある。

大神宮 殿岡神社向かいの神社 懸額に「大神宮」と書かれている。 古墳ではないのか? |

大神宮 小さな社の中には、石が祀られている? 殿岡神社古墳の前の社とそっくり! |

|

弁天山古墳と岡本山古墳 弁天山古墳群 |

大阪府高槻市南平台1丁目 (撮影日2012/6/24) |

殿岡神社から南に・・・・・

今城塚の北にある高速道路の、すぐ北の山には古墳がある。弁天山古墳群という。

群中の盟主墳が弁天山古墳と岡本山古墳だ。どちらも山の中で、どこから入っていいのかもわからない。

弁天山古墳のある山。 西側から

弁天山古墳(弁天山B1号墳)は

全長100mの前方後円墳

後円部径70m・後円部高12m

前方部幅50m・前方部高7m

弁天山古墳群は、15基確認されている。

前方後円墳5基 岡本山古墳(A1)・弁天山古墳(B1)・B3号墳・C1号墳・D4号墳

前方後方墳1基 D2号墳

円墳 7基

墳形不明 2基

弁天山古墳と岡本山古墳は発掘調査はされていない。

3世紀末〜4世紀中ごろの築造と推定されている。

(古墳辞典から)

岡本山古墳のある山 西側から

前方部が高速道路で、斜めに切断されて、板石が露出したという。

岡本山古墳(弁天山A1号墳)は

全長120mの前方後円墳

後円部径70m・後円部高11m 前方部幅60m・前方部高8m

葺石あり 埴輪は確認されていない。

前方部に竪穴式石槨がある。

|

今城塚古墳 国史跡 古代歴史館 |

大阪府高槻市郡家新町 (撮影日2012/6/24) |

2011年4月に古墳公園「いましろ大王の杜」として整備公開された、御存じ「今城塚古墳」。

ようやく見学できた!

古代歴史館

駐車場完備

開館して1年以上たつが、多くの見学者が訪れている。

今城塚古代歴史館では、三島の古墳から出土した遺物の展示や今城塚古墳のジオラマや映像で、歴史背景を解説している。

乗れる埴輪?

古代歴史館と今城塚をつなぐ通路にある。

車止めとして使われているのだが、撮影スポットとなる。

孫初登場!

今城塚古墳復元模型 古代歴史館にて

前方部が大きいなあ!

今城塚古墳は墳丘長190mの前方後円墳 後円部径100m・前方部幅140m

西向きの墳丘の周囲には二重の濠がめぐり、総長約350m・総幅約340mとなる。

淀川流域では最大級の前方後円墳

墳丘は、のちの城砦や地震により変形されている。

横穴式石室があったが、壊れている。石棺の破片(3種類の石)が確認されている。

北側内堤からみつかった埴輪群は、埴輪祭祀区といわれ、

大王陵での埴輪祭祀の実態を示すものとして注目されている。

6世紀前半の築造と推定されている。

今城塚という名称は、戦国時代に城砦として利用されたからで、

江戸時代の絵図などにも今城陵(いまきのみささぎ)などと記されている。

現在の今城塚に並ぶ円筒埴輪 2006年10月に来た時にも並んでいた。 |

2006年10月の今城塚の円筒埴輪 中には入れないので(復元途中)、東側の柵から写す 2007年には史跡公園になる予定となっていたが・・・・。 |

実物大に復元された埴輪群 その1

実物大に復元された埴輪群 その2

内堤から後円部を見る 右は造出部 |

内堤から前方部角を見る |

後円部から前方部を見る |

前方部から後円部を見る |

前方部から見る内濠 奥が後円部 |

後円部の横穴式石室はこの下にある。 |

墳丘も復元されるのかと思ったが、地震や砦で改変されたままの姿となっている。それがまた良い!

![]()

11時半に、今城塚古代歴史館の前で、長男一家と待ち合わせ、近くの「函館市場」で一緒に食事をする。

2才になったばかりの孫に2ヶ月半ぶりに会う。

今城塚も一緒に見学。今度会えるのは、8月のお盆かな。

|

前塚古墳 | 大阪府高槻市岡本 (撮影日2012/6/24) |

今城塚古墳のすぐ北にある。 午後2時40分。

前塚古墳 西から

こちらに前方部があったのだろうが・・・・

残っている後円部も、上部が半分くらい削平されて、

駐車場となっている。

前塚古墳は 墳丘全長94mの前方後円墳 前方部を西に向ける。

高槻市の番山古墳とほぼ同形・同規模と判明している。

周壕あり 埴輪あり(家形埴輪もある)

前方部が削平されていて、現状は径64m・高7mの円墳状。

戦前に後円部墳頂から凝灰岩製の長持形石棺が出土した。(大阪府の有形文化財で、近つ飛鳥博物館で展示)

石棺の中からは倣製鏡や鉄刀、鉄鉾が見つかる。

5世紀中〜後半の築造と推定されている。

前塚古墳 東から

後円部側 丸みがある。

周壕の跡の田んぼも丸い。

写真を撮っていたら、近くに住んでいるらしい男性(70代か)が来て、話してくれた。

・・・・・・・

この前塚は、今城塚の前にあるから、前塚といわれているのではない。

北の岡本山古墳の前にあるから前塚という。

前塚古墳から出土した石棺は、私が通学していた学校(茨木高校)に保管されていたが、

現在は資料館(近つ飛鳥博物館)に展示されている。

近くにはもう一つ、ヒムロ塚というのがあったが、消滅して住宅地となっている。

・・・・・・・・

まだまだ話をしたそうだったが、先を急ぐので・・・・・

|

郡家車塚古墳 | 大阪府高槻市岡本 (撮影日2012/6/24) |

今城塚から北に300mほどのところにあるが、今まで知らなかった。

きれいに墳丘が残る。

郡家車塚古墳 南から

周りが田んぼとなっている。

郡家車塚古墳は 墳丘全長86mの前方後円墳 西側に前方部がある。

後円部径44m・後円部高6m 前方部幅35m・前方部高4m

埋葬施設は、粘土槨に木棺と考えられている。

埴輪(円筒、鰭付円筒)、銅鏡、勾玉、管玉、小玉などが出土している。

墳丘の形は、柄鏡形に近い古式の様相を呈している。

4世紀末の築造と推定されている。

郡家車塚古墳

くびれ部がきれいに確認できる

電柱がジャマだなあ・・・・

![]()

午後2時50分、太田茶臼山古墳陪塚見学に向かう。

今城塚とその周辺その2へ つづく

![]()