�k�����̈�Ղ߂���

�X�V��2010/12/28

![]()

�M�c�_�{�ƈ�Ղ߂���

����2�B�e��2010/10/2�`3

![]()

���m������ڂł��B�@���H��A

AM�@7:35�@�L�R���̃z�e���G�A�[���C���@��

| ����ˌÕ� �u�i���Õ��Q |

�����s��R���u�i���������~ �B�e��2010/10/3 |

AM�@8:10�@����ˌÕ��@���B

�����(��ü�)�̂���ꏊ�͌Õ����B

����ˌÕ��E��~��

�삩��

����ˌÕ�

��~���̕����ɏ���Ђ����Ă��Ă���B

����ˌÕ�

���@�@ �O����(����)

�E���@��~��

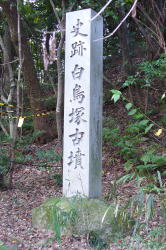

����ˌÕ��́@�S��53m�̔����L���O����~��

�@��~���a39m�E����6.5m�@�O��������14m�E��21m�E����2.3m

2�i�z���ŁA���u���͂މ~�����֗�@��d�̎������������Ɠ`���

������͕̂s���B

6���I�̒z�����H

����ˌÕ��̎�����

������k�ɂ����Ă̓����̈ꕔ�Ƃ�����͂ގ��炪�c��B

�@�@�@�@�@

| �u�i����ˌÕ� �u�i���Õ��Q |

�����s��R���u�i������� �B�e��2010/10/3 |

AM�@8:24�@�u�i����ˌÕ��@���B

��v��r�̎��ӂɓ_�݂���Õ��Q�̒��ōő�K�͂̑O����~���B���1�����Ƃ��ď̂����B

�u�i����ˌÕ�

�E���@��~��

�����Ɂ@�Ⴂ�O����

�@

�u�i����ˌÕ�

��O���O�����B

�u�i����ˌÕ��́@�@�S��55m�̔����L�`�O����~��

�@�@�i�����������܂߂�ƑS��62m�j

��~���a40m�E����7m�@�O��������1.5m

�厲�͖k�������i�킸���ɖk���j

���u�ɂ͉~�����ցA�������ɉ͌��̕����߂���

��~���ɂ̓e���X�ʂ�����A��~�����猩���E�����тꕔ�ɑ��o������A���̏㕔�ɏ��֗�

�����͈�d�Ŕn���`

��̕���2��(�S�y�Ɩ؊�����)�m�F

�ܗ鋾�═��E�n��E����A����(�����`�E�{�`�E�W�`�E����`�E�~��)�⍂���ȂǑ������o�y�����B

1923�N�i�吳12�N�j

1982�N�i���a57�N�j�E1983�N�i���a58�N�j

2005�N�i����17�N�j2008�N�i����20�N�j�ƒ������s���Ă���B

| ����v��� �u�i�����Q |

���É��s��R���u�i������v�艺 �B�e��2010/10/2 |

��v��r�̎��ӂɓ_�݂����v��Õ��Q�̑O����~���B��v��1�����ƌĂ��ꍇ������B

����v���

�����Ȉē�������B

����v�����

����37.5m�̔����L�`�O����~��(�����������܂߂�ƑS��58m)

��~���a26.5m�Ɛ���

2�i�z���ł������Ƃ��l�����Ă���B�{�b���~�����ւ��o�y�B

�O�����ƌ�~���̋��ɕ��Ǝv�����Ɖ~�����ւ��m�F

��~���ɕ��u���͂މ~�����֗�̎c�����m�F

����v��Õ��̕��u

���u�̑������@������Ă���

2008�N�i����20�N�j�ɒ���

�@�@�@�@�@

| ����v��� �u�i�����Q |

���É��s��R���u�i������v�艺 �B�e��2010/10/3 |

��v��r�̎��ӂɓ_�݂����v��Õ��Q�̑O����~���B��v��2�����ƌĂ��ꍇ������B

����v�����

���u���핽����Ă��āA��������͍̂���0.5m���x

�ׂ��Ȍ`�͂͂����肵�Ȃ��B

2008�N�i����20�N�j�̔��@������

�@���C�n���ȓ��ł͍ŌË��i5���I�����j�̂��̂Ƃ����l�����ւ��o�y�����B

����v�����

�S��39m�̔����L�^�O����~��(�����������܂߂�ƑS����59m)

��~���a27m�@�u�i����ˌÕ��ƌ`�����Ă���B

���Ǝ�����O�炪�������ƍl�����Ă���B

�{�b��E�~�����ցE�n�^���ցE�{�^���ցE�l�����ւȂǂ��o�y

![]()

��v��r�̉���ɂȂ��Ă���Ƃ�����v��5�����͂悭�킩��Ȃ��B

���̕ӂ͂������܊J���̐^���Œ��B�V�������H��Z����ݒ��B

�����ɂȂ�\�������炵�����E�E�E�E�E�E���̂��Ƃ��낤�B

| �����ˌÕ� ���w��j�� �u�i���Õ��Q |

�����s��R���u�i�������J �B�e��2010/10/3 |

AM�@918�@�����ˌÕ��@���B

�L���ȌÕ��������w�ɂ͌����Ȃ������E�E�E

�����ˌÕ�

��~���̒��㕔�̕��ɔ����g���Ă������Ƃ���

�����˂ƌĂ��悤�ɂȂ����ƌ����Ă���B

���݂͔��͂قƂ�nj����Ȃ��B

�����ˌÕ����@�S�� 115m�̎苾�^�O����~��

�@�O�������� 43m�E�O�������� 6.7m�i�k���j/ 5m�i�쑤�j�E�O������ 40m

�@���тꕔ�� 25m

�@��~���a 75m�E��~������ 15.2m�i�k���j/ 12.6m�i�쑤�j

���тȌ`�����Ă��邪��������Ȃ̂��͂悭�킩��Ȃ��B

�O����2�i�A��~��3�i�z��

�O�����[�Ɩk���A��~���̊e1�����ȏ�ɑ���o�����������\��������B

���ւȂ�

��̕���2��̉\��������B

�{�b��E���W�E�͂����E�P�E�y�t��ЂȂǂ��o�y

4���I�㔼�̒z���Ɛ��肳��Ă���B

�G�ɕ����Ă��āA���u�ɂ͂Ȃ��Ȃ����荞�߂Ȃ��̂ŁA

�Δ�̎ʐ^�ł��B

��~�����͂ւ���ł���Ƃ������E�E�E�E�E�B

�܂����������āE�E�E�E�B

�@�@�@�@

| ����1���� �s�w��j�� �u�i�����Q |

�����s��R���u�i�������J �B�e��2010/10/3 |

���H�����Ɉē��B

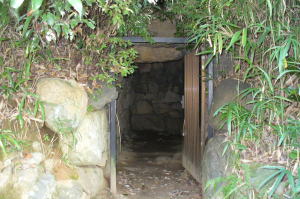

1�����̎�O�ɓ�̐Αg��

���H����オ���Ă����̂Ƃ���

�Ђ���Ƃ���8�����̂��́H

����1�������u

�����Õ��Q�̒��ł́A��������`���قڊ��S�Ɏc�����Ύ�������

����1�������@�@�@�a17.5m�i�����j16.5m�i��k�j�E����3.5m�̉~��

�������Ύ��͕��ʓ����^�E�������őS��9.8m�Ő����ɊJ�����Ă���B

������4.2m�E�ő啝1.6m�E����2.4m�@�A������3.2m

6���I�㔼�̒z���Ɛ��肳��Ă���B

�吳����̒����œy���ȋʁA�S�V���o�y�����Ƃ̋L�^������B

���a36�N�i1961�N�j�̒����œy��═��o�y

����18�N����19�N�i2006�N?2007�N�j�͈̔͊m�F�����ŁA

�@C�^�ŊJ�����œr�ꂽ���a(��4.9m)���m�F�A

���a���܂߂�1�����̋K�͓͂���25m�E��k��24.5m�B

������3�E���q��2�E�S�V3�E�n��ꎮ�E�{�b��E�y�t��ЂȂǂ��o�y�B

����1�����Ύ��J����

�@�����ɊJ�����Ă���

���͂������ĂȂ������B

����1�����Ύ�����

���������K���ɐς�ł���悤�Ɍ�����B

����1�����Ύ���������O������B

���ǂ͐����ɂ��ꂢ�ɐς܂�Ă���B

| 1���� | �a17.5m�i�����j16.5m�i��k�j�E����3.5m�̉~�� |

| 2���� | �a12m�̉~���Ő������ɊJ�������������Ύ�������B ���a36�N�̒�����ɊJ���ɂ���ď����B ���r���o�y |

| 3���� | 2�����Ɠ��K�͂̉~�� �J���ɂ����2�����Ɠ������ɖŎ� |

| 4���� | 17.0m�~16.4m�̉~�� ���쐼�ɊJ�������������̉������Ύ�������B �y�t��E�{�b��E���q1�E�S�V2�E�D�֓���o1�@ |

| 5���� | �a10m�E����2.5m�̉~���B �V��Ǝv����ނ��I�o�B�������B |

| 6���� | ���Ƃ̒��ɂ���ˏ�Ɏc��B �Õ��Ɛ��肳��Ă��邪�������B |

| 7���� | �a��10m�̉~���B4�����������ɔ��� �\�y������{�b��̚��W�����S�Ȍ`�ŏo�y �쑤�ɊJ�����Ă����Ύ��̐����ǂ��c�����m�F�B ������A���������B |

| 8���� | �~���B����18�N����19�N��1���������ŁA�אڂ���ʒu��8�����̎������B ���u�̐��y�Ǝ������n�\���Ɏc�����鎖���m�F�B 6���I�㔼�ɒz�����ꂽ�\���B �{�b�킪�o�y�i�B |

�@�@�@�@

![]()

���J�R�R���̌Õ������w�ɍs���B���J�R�R���֍s�����͗�������֎~�̕W�����ڂɂ��B

�����܂ŗ����̂Ɉ����Ԃ��Ȃ��Ƌ��s�˔j�B

����̒��ԏ�ɂ�20�䂭�炢���Ԃ��Ă���B

���w�������͔����ː_�Ђ̐��|�̓��ŁA��w���炵���l��������������B�@

AM�@10:00�@�@�����ː_�В��ԏ�@��

| �e�[�u���X�g�[�� ���J3���� �u�i�����Q |

�����s��R���u�i�������J �B�e��2010/10/3 |

�����ː_�Ђ̒��ԏꉡ�ɕs�v�c�ȋ����E�E�E�E�B

�e�[�u���X�g�[��

���J�R3�����̐Ύ�

�S��5m�قǂ̉������Ύ�

���J�R3�����́@���J�R���k���̒i�u��ɘ[�ɂ���������Õ��ŁA�Ύ��̏㔼�����I�o���A

�傫�ȓV����e�[�u���̂悤�Ɍ��������Ƃ���n���ł̓e�[�u���X�g�[���Ƃ����Ă����B

��n�J���ŏ��ł̂��߁A�R���̔����ː_�В��ԏꂻ�ɐΎ����ڒz���ꂽ�B

�{�����̏��ցE�e��ʗށE������S������ށE�{�b��Ȃǂ��o�y

6���I�̑O���̒z���Ɛ��肳��Ă���B

�A�����Ė������s��ꂽ�ƍl������B

���J�R�̐����ɂ͎R������[�ɂ�����40�����Õ����������B

�啔����6���I�`7���I�̂����ł��ׂĉ~�����B�@�@�@�@(��������)

| �����ː_�ЌÕ� �u�i���Õ��Q |

���É��s��R��厚�u�i�������J �B�e��2010/10/3 |

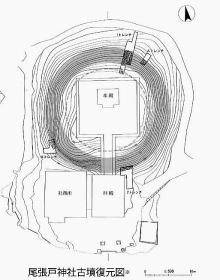

���J�R�̎R���ɂ�������ː_�Ёi�����ݼެ�j�́A�Õ��̏�Ɍ����Ă���B

�����ː_�ЌÕ�

���a30m�̉~���B

���Ă͑S��50m�̑O��������Ƃ��O����~���Ƃ̐������������A

�@����20�N�i2008�N�j�̏������ʼn~���ƒf�肳�ꂽ�B

2�i�z���@������@���ւȂ�

���a�����Гa�������@����A�傫�Ȑɓ˂����������Ɠ`�����邱�Ƃ���A

�@�G�����Ύ��ƍl�����Ă���B

4���I�㔼�̒z���Ɛ��肳��Ă���B

�W��198.3m�ߓ��J�R�̎R���ɂ���B

2009�N�̔��@�����ŁA�a27.5m�̉~���Ɗm�F���ꂽ�B

4���I�O���̒z���Ɛ��肳��Ă���B

�Ήp�����̏�ɂ܂���Ă����ƍl�����Ă���B

(����31/3/9�@���˂̌Õ��U�v���w�������)

�Õ��̖k���ɂ͑O�����̂悤�Ȓn�`�̕���������B

�O����~���ƌ��ԈႦ���̂͂��̂��߂Ȃ̂��Ǝv���Ȃ��猩�w�����B

�����ː_��

���Ă͔M�c�_�{�Ɏ�����Ђł������Ƃ����B

�������_�i�̂��ɓ��J���_�j�̕ʖ��������A���J�R�i�����R�j�̖��O�̗R���Ƃ��Ȃ����B

�u�a�����̐_�Ƃ��Ēm����B

���Ђɂ͒��ЁE��Ђ̓�Ђ�����A

�@���Ђɂ͔��R�e���Q���A��Ђɂ̓C�U�i�M�E�C�U�i�~���J���Ă���B

| ���ЌÕ� �u�i���Õ��Q |

���É��s��R��厚�u�i�������J �B�e��2010/10/3 |

���J�R�R��������120m���炢�̂Ƃ���ɂ���B

���ЌÕ���~��

�����ɒ��Ђ�����B

���ЌÕ��́@�@��~�����R��(�k)�Ɍ�����

�S��63.5m�̑O����~���@(�O������`�̊�d�̏�ɉ~�����悹������ȕ��`)

��~��3�i�@�O����2�i�z��

��~�����̔�����傫���@�荞��ł����Ă���B

�Ζʂɕ���(�͌���)����@�~�����֗��͂��߂���B

�]�ˎ���̋L�^�ɂ����Ώ����ς݂̒G�����Ύ����瓺���i�̏o�y�̋L�^������B

�����ː_�ЌÕ��ɑ���4���I������̒z���Ɛ�������Ă���B

���ЌÕ��O����

2009�N�̒����ŌÕ��̉~�����̒��_��������

���a30�`40cm�E������70cm�̉~�����ւ�5�{����Ԃŏo�y�����B

(���ߖ߂����Ƃ���)

���ЌÕ����炳��ɓ�ɂ�������ЌÕ�������B(���w���Ȃ�����)

��ЌÕ������a30m�E����2m�̉~��

�@���Ȃ��@������

�@���n���琄�肷���5���I��̒z�����H

| ���������Q | �@�B�e��2010/10/3 |

�������Õ��Q�́A�����R�̓�Ζʂ̐������珯����̉͊ݒi�u��ɂ���B

6���I���`7���I������5���̌Õ����m�F�B�@3������5�����������B

| 2���� | ���u�͂قƂ�Ǘ��� �쐼�����ɊJ�����鉡�����Ύ����I�o �{�b��i�����A���A��r�A��t�����j�Ƌ����o�y |

| 3���� | ���� ���a�������Ȃ����a��15���̉~�� ������ɊJ�������������Ύ� �{�b��i�����r�j�A�y�t�킪�o�y �Ύ�������R���q(���q����)�������o�y |

| 4���� | ���u�͂قƂ�Ǘ����@�Õ��̋K�͕͂s�� �Ύ�������͐{�b��i���g�A���W�A�����j�A���A�S���A�S�V���o�y |

| 5���� |

�@�@�@

������5����

�������Õ��Q�t����s�ʖ쒬�˖{

�B�e��2010/10/3

AM�@1055�@������5�����@��

5�����̕��u�́A�啔�����J���ɂ���Ď����A���łɉ������Ύ����I�o�B

������5����

���Ǒ�����

�L���_�n�̒��ɑ傫�Ȑ��I�o�B

�V��͂Ȃ��B

������5�����̉������Ύ���

�@��������ɊJ������S��8.05 ���̋[�������^�Ύ�

�����͓����ŁA����4.72 ���E�ő啝2.2��

����ɂ͗����ƍ����z�����B

�A���͒���3.3 ���E�ő啝1.4 ��

�J�����Ɍ������Ă��J���B

�{�b��A���A�品�A���q�A�S�V�A�n��A�S���A�u���o�y�B

�╨�̏o�y���畡����̒Ǒ����s��ꂽ�ƍl������B

���a54�N����

������5����

����������

������5����

�Ύ��̂܂��ɂ͐��U�����Ă���

�Õ��ɂ��Ă̐����͂Ȃ����A�_���Ȃ��̂ƍl�����Ă���炵���A

�u�䏊�����_�v��u�ʐ��_�v�Ə����ꂽ�Δ肪�����Ă���B

�Δ�͐Ύ��̐ނō���Ă���̂��H

�@�@�@�@�@

������3����

���������Q�t����s��������

�B�e��2010/10/3

AM�@1130�@������3�����@��

�Z��̑���ɌÕ����������݂����Ȋ����ŕۑ�����Ă���B

�Z��Ɉ͂܂�Ă���̂ŁA�Ȃ��Ȃ�������Ȃ��B

������3�����@�k�����H����

�����ɂ��~���I

������3�����́@�@���a15���̉~��

���a�Ȃ�

�������Ύ��͑S��6.7m�A�ő啝1.5m�B

���a47(1972)�N�ɒ����A��r�A�L�����_���o�y

����(���q����)�Ɋh�����Ă���Ύ�������R���q�������o�y�B

���a49(1974)�N�����ۑ��B

������3�����@�쑤����

������ɊJ�������������Ύ�

�@�@�@

������3�����@�Ύ������

�@�@

������3�����@�@�Ύ�����

�@�@�@�@

| �C��7���� �C���Õ��Q ����ݸ�� |

�t����s�C�������R�{ �B�e��2010/10/3 |

AM�@1140�@�R�{�����@�C��7�����@��

����19�N�ɒ����A�����̈�p�Ɍ��n�ۑ����ꂽ�B

�C��7����

�W��43���[�g���̒i�u���ӂɈʒu����B

����͂��̎��a���Ύ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

��������������Ȃ��B

�C����7�����́A�C���Õ��Q�ł͗B�ꌻ������@�a12m�E����2.4m�̉~��

������@���a����

�����ɊJ�������������Ύ�������(���ߖ߂���Ă���)

�{�b��̚��W��1�E�y�t��Ђ��o�y

����19�N����

| �V���R�Õ� | �t����s�嗯�� �B�e��2010/10/3 |

���u�̎��͂�����������v�悪�i�s���ł���B

�V���R��

��������B

���Ă͕��u��ɏ����ȎЂ��u����Ă����B

�V���R�Õ��͏�����̎��R��h��i�W��32m�j�Ɉʒu����@�a28m�E����4.5m�̉~��

������@�Õ������͒�������핽

��̕��͖��m�F

�ԍʂ��{������d������A�����A��䓙���o�y

4���I��̒z���Ɛ��肳��Ă���B

2004(����16)�E2007(����19)�N����

| �e���ˌÕ� | �t����s�嗯�� �B�e��2010/10/3 |

AM�@1155�@�e���ˌÕ��@���B

�_���Ћ����E�q�a�̐����ɂ���B

�e���ˌÕ�

���O�͏@�ǐe�����邢�͌�ǐe����

�@��i�������Ƃ̓`���ɂ��B

1968�N�i���a44�N�j���@�����A

�@�t����s�̌Õ��ŏ��߂ĕ����ۑ����ꂽ�B

�e���ˌÕ��́@�a15m�E����3.5�`4m�̉~��

������@���K�͂Ȏ��a����

���Ɍ������ĊJ�������������Ύ��͑S��5.1m�@����������4m

�@���͉��ǂ�1.3m�A���������ł�1.6m�A����1.8m

�@���ǂ͎�������ς݂ŁA�V��Ƃ��Ē���1.5�`1.6m�E��1m�̐�5���g�p

�@�����̏��ʂɂ͑�l�̎�̂Ђ���̉͌���~���B

�����̈ꕔ�═��A�{�b��E�o�^�y��E����3�Ȃǂ��o�y�B

6���I���`7���I�����̒z���Ɛ��肳��Ă���B

�o�y���������Ȃǂ���푒�҂�2�l�Ɛ��肳��Ă���B

���u����͒����̎R���q���̔j�ЂȂǂ��o�y�B

�e���ˌÕ��Ύ�����

�e���ˌÕ��Ύ�����

�ߏ��ɂ��ޒj�����ʂ肩����A�������b�������B

�e���ˌÕ��̐����ɂ���������n���̕��ŁA�����̍ۂɂ͒��쌧�̑厺�Õ��Q�ȂǂɎ��@�ɍs�����������B

�@�ǐe���̕�Ƃ���ɂ́A�N�オ����Ȃ��ˁ[�Ƃ����b�������B

![]()

���R�Ɍ������r���A�K�X�g�t����≺�X�ɂĒ��H�B

| �ˌÕ� ���j�� |

���m�����R�s�� �B�e��2010/10/3 |

PM�@1:20�@�ˌÕ��@��

�ˌÕ��j�Ռ����ē��}�@(��������)

�W��31m�̑�n�̒[�ɒz����A

�Õ��̐����ɂ͖ؑ]��ɂ��`�����ꂽ���삪�L����B

���u��\�ʏ�ɖ�50cm�̐��y���Ȃ���A���c�����̎p���Č����ꂽ�B

�ˌÕ�

�k������

��O�ɂ͈ꕔ��������������Ă���B

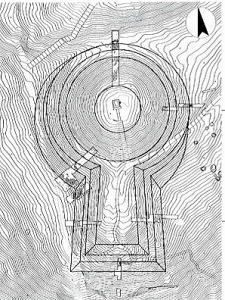

�ˌÕ��́@�S��123m�̑O����~��

���m�����̌Õ��ł͒f�v�R�Õ��Ɏ�����2�Ԗڂ̋K��

�@��~���a78m�E����12m�@���тꕔ��43m�E����5.5m

�@�O��������45m�E��62m�E����7m

�O����2�i�E��~��3�i�z���@������

�e�i�̃e���X�ɂ͚�^���ւ�����

�O�����̕����ɂ͒Ⴂ�d�����肱�̒d���͂ނ悤�ɉ~�����ցE�h�t����`���ւ�����

�Õ��̎��͎͂��R�̒n�`�𗘗p������@��̎���������B

���̎�������Õ������̂��тꕔ���O�Ɍ������ĐL�т闤��������B

4���I������̒z���Ɛ��肳��Ă���B

�˂̂ق����P�R�E���˂ȂǂƂ��Ă�Ă���

���u�ɕ��ׂ�ꂽ�@�Ԃ���^����

������~��

�o�y�������ւ̓W��

�������̃K�C�_���X�{��

�@�@�@�@

| ���R�_�ЌÕ� | ���R�s�H�����싽 �B�e��2010/10/3 |

PM�@2:07�@���R�_�ЌÕ��@���B

�ˌÕ��̃K�C�_���X�{�݂̓W���Ŕ��R�_�ЌÕ��Ƃ����̂��������̂ŁA

�@���R�_�Ђ�T���Č��ɍs�����A���u���킩��Ȃ��E�E�E�E�E�E�E

���R�_��

���R�_�ЁE�Гa

�Гa���Õ��̏�Ɍ��Ă��Ă��邻���ȁB

�@�@�@

| ���c�R���É��ʉ@ | ���R�s�厚���R �B�e��2010/10/3 |

��t�����c�s�̐��c�R�V�����̕ʉ@������B

���R���c�R�ƌĂ�Ă���B

���a28�N��{�R����s�������̂����g���������J�n���ꂽ�B

���C�O�\�Z�s���������Ԃ̎D���ƂȂ��Ă���B

| ���V�{�� ���j�� |

���R�s�厚���R���k���R�� �B�e��2010/10/3 |

PM�@2:28�@���V�{���@���B

���c�R���É��ʉ@�̐�������R��o��ƒ��ԏꂪ����A�������班��������Ƃ���ɕ��u�B

���R���R(�C��136m)�̒���ɂ���B

���V�{�Õ��O�����쑤

�Õ��̖��̗̂R���Ƃ��Ȃ��Ă���u���V�{�_�Ёv�����B

���V�{�������}

(�w�j�Փ��V�{�Õ���P�������T�v�x����)

�S��72m�̑O�������

�������48�~49m�E����8m�@�O������43m�E����6m

�O������k���̉L�����ʂɌ�����

�S�ʂɕ�����@���ւȂ��@�����Ȃ�

���a48�N���@����

�������ɂ����G�����Ύ��́A����4.8m��0.96m�œ����̕ǑS�ʂɃx���K�����h���Ă����B

�Ύ������Ɋ��|�`�؊����u����Ă����ƍl�����Ă���B

�ΐ��i7(��3�E�L�`��1�E�ԗ�1�E���q2) �@�ʗ�140(�Ő�������3�E�d�ʐ��Nj�137)

��11�ʁi�O�p���_�b��4�E�Ή���������_��b��1�E���i�K��l�_�`��1�E�l�b�`��1�E�l���b����4�j

�S���i�i�S��4�E�S��9�E�S���S��17�E�S�V6�E�Z���`�S��3�E�L�ܓS��3�E�j��1�EY���`�S��2�E�����K���i���j

�Ȃǂ��o�y

�Ύ��k���ɂ͊p�I��z�������Ύ�������B

���V�{��

�G�����Ύ���

7���̝G���ȔΏ�̓V��ɂ���ĕ����Ă��āA

���̏������F�S�y�ŕ����Ă����Ƃ����B

�Õ��֍s���r���ɐ��H�Ղ�����B

�V���n�̓d�Ԃ��ȑO�ʂ��Ă����B

�ȂA�₵���Ȃ��B

���V�{�Õ��͕W��143���̔��R���R���ɂ���A�k���ɂ͖ؑ]�������Ŋ��e�����s�L���̌Õ��Q������B

(�L���̌Õ��ɂ��Ă��E����2���������������B)

| �������Õ� | ���R�s�厚���R �B�e��2010/10/3 |

PM�@3:10�@���������@��

�������Õ��͖������̋����ɂ���B

�Õ��͌����̔w��ɂ���

���̌����̍����̕�n������@���u�O�����ɏオ��B

�Ⴊ���킭�Ă������茩�w���ł��Ȃ��B

���@�����͍s���Ă��Ȃ��B

�������Õ����ʐ}�@�w�j�Փ��V�{�Õ��������x����

�S��95m�̑O����~��

�@��~���a52m�E����7.5m

�@�O������50m�E����43m�E����5.5m

�i�z�����݂���\��������B

���͂ɂ͏��`�̎����ƊO�炪���݂��Ă������Ƃ������ł���B

�O��̖k�����́A���S���R���ɂ��傫���j��Ă���B

��������

�O���������~��������

��~�����ɂ͂��Č��������݂����悤�ŁA�L�����R�ɂȂ��Ă���B

��������

��~������O����������

�O������ɂ͈�א_�Ђ�����B

�O�����͖����������̕�n�ɂȂ�A���ς��Ă���B

�@�@�@�@

![]()

�\�肵�Ă������m���̌��w���I�����B

�����������Ԃ�����̂ŁA�̌Õ��̌��w�̎��A�����Ă��܂�����͗Y�_�Ђɍs���A�ʐ^�̎B�蒼���B

![]()

PM�@4:10�@��͗Y�_�Џo��

PM�@4:25�@�e����IC

�@�@�@�@�@�@�@��{JCT

�@�@�@�@�@�@�@��JCT

PM�@5:25�@�˃��xSA�ɂċ����Ƌx�e

�@�@�@�@�@�@�@����PA��O5km�����肩�玖�̂̂��ߏa��

�@�@�@�@�@�@�@15�����炢�ŏa��E�o

PM�@6:20�@���SA���X�g�����ŗ[�H

�@�@�@�@�A��̍��������͂�������1000�~

PM�@8:10�@�A��@�@

����̗��́@���s����630km�������B

�M�c�_�{�Q�q�ƈ�Ղ߂���@�@�����

![]()