県史跡

撮影日2010/4/25

北村さんちの遺跡めぐり

富加町 地図g

| 大平賀の古墳 県史跡 |

富加町大平賀 撮影日2010/4/25 |

大平賀の大平賀クリーンセンター辺りにある古墳。滝田の水田地帯にあり、古くから「滝田の火塚」として親しまれてきた。

上円下方墳。

昭和35年に富加町の史跡となる。

| 中障子古墳群 |

中障子1号墳

径10mほどの円墳と思われ、

横穴式石室の石材が一部露出。

(のはずだが、石材は見当たらない)

中障子2号墳?

中障子1号墳のすぐ北にある。

| 閏田2号墳 |

中障子1号墳のすぐ西の田圃の中にある。

大平賀の水田に囲まれた円墳。

横穴式石室がある円墳が5〜6基集中していたが、現在ではその2基が残るだけ。

現状で径15mほどの円墳。

つい最近土を盛ったような墳丘

1号墳はどこにあるのか?

この古墳には、古くからの言い伝えがある。

手を付けたものは呪われたりたたりにあったりするというものだ。

しかし、この言い伝えのおかげで、現在まで守られてきたともいえる。

| 井高1号墳 町史跡 |

富加町 撮影日2010/4/25 |

滝田の水田地帯にあり、古くから「滝田の火塚」として親しまれてきた。

上円下方墳という説もあったが、調査の結果現在は一辺25mの方墳。ということに落ち着いた。

昭和35年に富加町の史跡となる。

井高1号墳全景

別名 火塚

井高1号墳石室

横穴式石室は全長7mくらい

須恵器・土師器や刀剣が出土した。

井高1号墳石室内部

かなり埋まっている

| 富加町夕田地区の古墳 | 富加町夕田 撮影日2019/11/1 |

富加町の夕田地区には3基の前方後円墳がある。

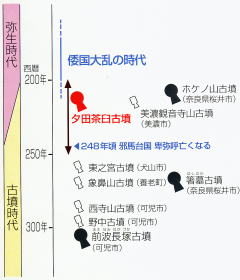

夕田茶臼山古墳は、3世紀前半の古墳だとして、全国的に注目されている。

まず情報収集のために、富加町郷土資料館へ。

| 富加町郷土資料館 |

富加町の遺跡や古墳についてのいろいろな資料がある。

奈良正倉院には、飛鳥時代(702)に富加町で暮らしていた人々の記録が戸籍として残っている。

現存する最古の戸籍は、富加町の戸籍だ。

| 半布里戸籍(ハニュウリコセキ) |

| 大宝2年(702)に作られた戸籍で奈良正倉院に残る現存最古の戸籍 半布里は現在の富加町にあたるとされていて、 戸籍には54戸1119人分の氏名・年齢・税区分などが詳しく書かれている。 二次利用で、この戸籍の裏面には東大写経所が記した帳簿が書かれている。 |

| 富加町役場とタウンホールとみかの地中には、 「半布里戸籍」とほぼ同時代の集落遺跡(多数の竪穴住居跡など)が眠っている。 |

|

富加町の古墳 館内展示から |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 後平茶臼古墳 井高第1号古墳 杉洞第1号古墳 蓮野古墳 於姿里古墳は地図上に示している。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 富加町には、50基の古墳が確認されている。 町の東部の夕田地区には、 3世紀前半の築造で、岐阜県最古級の前方後円墳である「夕田茶臼山古墳」や 関連する墳墓群(杉洞1号墳・蓮野1号墳)がある。 その他、 朝顔形埴輪や尾張型円筒埴輪が出土した「後平茶臼古墳」(富加関IC建設で滅失)や 県内でも珍しい大型方墳の「井高第1号古墳」などがある。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

最も有名な夕田茶臼山古墳のパンフレットと、ほかの2基の古墳についても資料をもらった。

行き方の地図も付いている。

夕田地区の3基の前方後円墳の位置関係

| 夕田茶臼山古墳 | 全長39.5m |

| 杉洞1号古墳 | 全長約30m |

| 蓮野古墳 | 全長30m |

| 杉洞1号墳 富加町夕田地区の古墳群 |

富加町夕田 撮影日2019/11/1 |

富加町郷土資料館の南の林の中にある。

平成29年8月の現説資料をもらった。

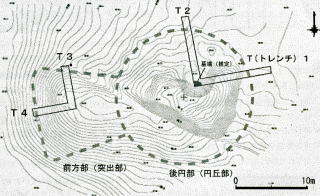

| 杉洞1号墳は 全長約30mの前方後円墳 後円部の直径約18m。 葺石・埴輪・石槨は確認されていない。 埋葬部はある程度残存している可能性がある。木棺直葬と推定されている。  推定されている墳形とトレンチ配置図 (現説資料から) 前方部前面にて 弥生時代末期と考えられている「高坏」が足の部分を壊した上で伏せた状態で出土。 夕田茶臼山古墳でも同様のものが発掘されている。 夕田茶臼山古墳とほぼ同時期の、3世紀前半の築造の可能性が高いと考えられている。 2017年に確認調査。 |

|

杉洞1号古墳 右に前方部がある。 |

|

後円部から前方部を見る |

前方部から後円部を見る |

杉洞1号墳の西に杉洞2号古墳があるという。

杉洞2号古墳跡地

大きな穴があいている。

| 蓮野古墳 富加町夕田地区の古墳群 |

富加町夕田 撮影日2019/11/1 |

杉洞1号古墳の南約200mくらいの林の中にある。

平成30年2月に、現地説明会があったが、郷土資料館には資料がなくなっていた。

| 蓮野古墳は 全長30mの前方後円墳 くびれ部がなく、長軸18mほどの楕円形の円墳に方形の突出部を盛り土で取り付けたような形。 出土した器台から2世紀後半の築造と考えられている。 後円部には7世紀に二次利用されたと考えられる横穴式石室が築かれていた。 |

|

蓮野古墳(前方後円墳) と書かれた標柱が立っている。 |

|

後円部から前方部を見る |

前方部から後円部を見る |

2世紀後半の築造と推定されている?!!!

| 夕田茶臼山古墳 県指定史跡 富加町夕田地区の古墳群 |

富加町夕田 撮影日2019/11/1 |

富加町郷土資料館から東約1.5kmの丘陵上にある。

3世紀前半の古墳といわれていて、とても有名になり、ふもとに駐車場と大きな説明板が設置されている。

右・駐車場 奥が登り口 |

ここから標高差20mほど上がると前方部に着く。 |

夕田茶臼山古墳は、富加町の南東部、夕田地区の北洞と呼ばれる谷の奥部にある。

北を向いて舌状にせり出した標高127m、集落との比高差27mの丘陵上につくられている。

夕田茶臼山古墳 墳形復元図 夕田茶臼山古墳は 全長39.5mの前方後円墳 後円部径24.5m 前方部長さ15.0m 後円部高さ 西側5.5m・東側3.5m くびれ部幅10.5m 前方部前面幅15.1m 後円部が比較的大きい 前方部と後円部の標高差は2.4m 左右対称ではなく、後円部は不整形な円形 葺石なし 埴輪なし 前方部の前面にだけ溝が掘られていた(区画溝) 木棺直葬で、木棺は長さ2.6m・幅は南端1.0m・北端1.2〜1.3mの長方形 盗掘の跡があるが、ほとんど影響を受けず当時のまま埋没しているとわかったので、 そのまま埋め戻した。 古墳の主軸は北西‐南東の方向を向いているが、 納められた木棺の向きはほぼ南北になっている。 後円部の墳頂部にはベンガラで赤く彩色された壺が出土した。  墳頂部から出土した赤彩有孔短頸壺 ベンガラで赤く塗られている 供献用の壺と考えられている。 頸の部分が短く、孔(穴)があけられている。 この孔は、紐のようなもので、 蓋を固定するためと考えられている。 中濃地域においては弥生時代の終わりごろの方形周溝墓から出土する例が多くみられる。 (美濃加茂市・為岡7号周溝墓 美濃市・古村遺跡SZ08など) その他にも高坏や壺、甕などの破片が多く出土しているが、 これらも弥生時代と古墳時代のはざまの時代のものがほとんどである。 これらの土器から、3世紀前半という年代が考えられている。 墳頂部の造成面に散布された炭は、土を盛る前に火を使った痕跡だが、 この炭をAMS年代測定法で測定したところ、 土器の年代と同じく3世紀前半の可能性が高いという結果が出ている。 平成21〜24年度にトレンチ発掘調査 |

|

夕田茶臼山古墳全景 手前が前方部 |

前方部から後円部を見る |

後円部から前方部を見る |

後円部頂は保護のために網が貼ってある |

3世紀前半の前方後円墳 (パンフレットから) 夕田茶臼山古墳は、 奈良県のホケノ山古墳群や纏向石塚古墳と ほぼ同時期の古墳だ! 弥生時代から古墳時代へ移り変わる過渡期の「前方後円墳」という評価。 墳丘の形は「前方後円形」でありながら、 墳丘のつくり方などは弥生時代の墳丘墓とよく似ている。 蓮野古墳→杉洞1号墳→夕田茶臼山古墳の順につくられたと考えられている。 |

|

![]()