兜山古墳(国史跡)

かぶとやま

撮影日2003/10/4

北村さんちの遺跡めぐり

更新日2024/6/10

鯖江市 地図g

|

兜山古墳(国史跡) |

鯖江市田所町八幡神社境内 撮影日2003/10/4 |

福井鉄道福武線神明駅の東側に兜山古墳がある。古墳の上には八幡神社が建っている。

| 2003年の兜山古墳 | 撮影日2003/10/4 |

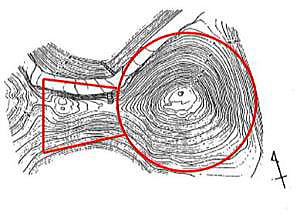

兜山古墳復元図

二段に築成された円墳。

直径約60m、高さ約7m、幅15m前後の周溝の跡がある。

発掘は行われていないし、盗掘の跡もないので、

内部は築造されたときのままかもしれない。

周溝の一部から5世紀代の須恵器片が採集されているので、

古墳時代中期の築造と考えられる。

兜山古墳全景

樹木が生い茂っていて、形がわからないのが残念だが、

とてもきれいな形をした円墳だ。

2段築成の1段目に立つ私

前にある平坦な部分は周溝の跡。

墳頂から1段目のテラスを見下ろす。

鯖江は町の中に丘があって古墳がある。

長泉寺山古墳群というのもある。

古代のものと現代が混在している感じがとてもおもしろい。

西山公園の鯖江市資料館には出土品が展示されている。

| 2023年の兜山古墳 | 撮影日2024/2/13 |

福井鉄道福武線神明駅の東側に兜山古墳がある。古墳の上には八幡神社が建っている。

南西に駐車場とトイレがあり、パンフレットが置かれていた。

| 20年前と現在の比較 | ||||

|

||||

| 兜山古墳は 直径70m・高さ9mの円墳 2段築成で 上段墳丘は径約47m 墳頂平坦面径約30m 幅17mの掘割がある。 葺石なし 埴輪なし 掘割部を含めた全長は90m以上となる。円墳としては北陸最大級となる。 墳頂には八幡神社が鎮座している。 発掘調査でも遺物は見つかっていない。 5世紀の築造と推定されている。 兜山古墳は、 兜山北古墳(全長約23mの帆立貝形古墳・6世紀前半ころ)と 兜山南古墳(詳細不明)からなる兜山古墳群の盟主墳。  兜山古墳群配置図 (パンフレットから) 兜山北古墳・兜山南古墳 共に消滅している。 |

||||

南東から見た墳丘 |

東側テラスから見た墳頂 |

|||

墳頂 八幡神社 |

景色もいい! |

|||

兜山墳頂部にある石仏の覆い屋 神仏習合時代の遺構で 室町後期の16世紀中頃の作とされる。 板状の笏谷石に観音菩薩2躯(左・右) ・不動明王三尊1躯(中央)が中肉彫りされている。 |

墳頂部にある摂社の石祠と 江戸時代の奉納燈籠の下部 |

|||

南東裾から墳丘を見上げる |

南西の駐車場側から見た墳丘 |

|||

説明板から

|

||||

兜山古墳周辺の絵地図

(説明板から)

説明板の中に「烏ヶ森古墳群」が書かれている図があったので、

兜山古墳の南にある烏ヶ森の神明社の見学に行く。

|

烏ヶ森古墳群 |

鯖江市田所町八幡神社境内 撮影日2024/2/13 |

兜山古墳の南の烏ヶ森には古墳群がある。

南側の烏森公民館前に駐車。

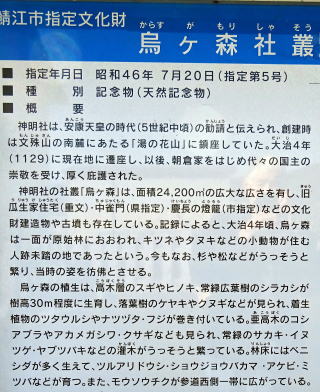

説明板があるが、古墳については書かれていない。。

|

古墳があるようだ。 |

参道を歩く。

大きな鳥居 背後の森は、烏ヶ森社叢として、 鯖江市指定文化財となる。 |

|||||||

| 参道右側の古墳状の高まりが並ぶが、確定できない。 目で見ると古墳らしいものも、写真だと、古墳に見えない。 古墳らしく見えるものをいくつか載せる。

|

|||||||

| 参道の最後のあたりに、「神符納蔵」(県指定文化財)のある高まりがあるが、 これは絶対に古墳だ(と思う)。

|

|||||||

神明社慶長の燈籠 (市指定文化財)

|

|||||||

神明社社殿 |

金刀比羅宮 (神明社の境内社) |

||||||

神明社中雀門 (県指定文化財)

|

|||||||

旧瓜生家住宅 (重要文化財)

|

|||||||

|

今北山・磯部・弁財天古墳群について |

鯖江市落井町・磯辺町・乙坂今北町 見学日2014/7/15 |

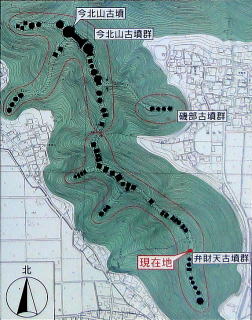

今北山古墳は、「今北山・磯部・弁財天古墳群」として、市史跡となっている。

弁財天古墳群のある弁財天山山頂に「今北山古墳群・磯部古墳群・弁財天古墳群」の大きな説明板がある。

この古墳群は現在発掘継続中で、墳丘の数などは、まだ確定したものではない。

西から見た

今北山古墳群と弁財天古墳群

調査概要報告書が、インターネット上で公開されている。

|

今北山古墳群 |

鯖江市乙坂今北町 撮影日2014/7/15 |

長泉寺山から東へ約4kmの山には、明らかに発掘しているとわかる所が見える。

今北山古墳発掘中

尾根の木が切られている。

人が動いているのも見える。

1975年ころに発見されていたが、

全長78mの前方後円墳・今北山古墳が確認されて、平成16年に市史跡となった。

国史跡を目指して、平成22年から継続的に発掘調査が行われている。

ふもとの乙坂今北町には、大きな案内板がある

今北山古墳群への意気込みが感じられる!

山の麓に駐車スペースがある。比高差100mほどを登らなければならない。

画面向こうから上ってきて

右に上ると今北山古墳古墳群

左に上ると弁財天古墳群

手前を行くと、東側の麓の磯部町に続く。

今北山古墳群配置図 (弁財天山にある説明板から)

古墳番号は、あくまでも仮番号

「まだ新たに発見される可能性があるので、番号は付けない。

確定してから番号をつける」

と、現地で担当者が話してくれた。

①は 今北山(コンボクヤマ)古墳

②は 今北山北(コンボクヤマキタ)古墳

③は 今北山中(コンボクヤマナカ)古墳

⑥は 今北山南(コンボクヤマミナミ)古墳

と名付けられている

③と④の間にある⑫は、

番号をつけた中では後に発見されたらしいので、⑫とした。

「いい時に見学に来ましたね。

昨日はまだ、足もとが濡れていて、滑って転んだので、階段をつけました」

と調査員の方たちが言ってくれた。

(仮)11号墳から(仮)2号墳まで、北へ向かって歩いた順に紹介する。

今北山(仮)11号墳 奥(仮)10号墳 |

今北山(仮)10号墳を北側から見る |

今北山(仮)9号墳 古墳番号が書かれた札が立っているが、 番号が消されている。 後でつけ直すということか・・・・。 |

|

今北山(仮)8号墳 |

今北山(仮)7号墳 |

仮6号墳は、今北山南古墳と名付けられている。簡単な説明板がある。

| 今北山南古墳 墳丘長27mの前方後円墳 後円部径16.5m・高さ4m 前方部長12m・高さ2m 未発掘のため詳細は不明

|

今北山(仮)5号墳 |

今北山(仮)4号墳 |

ここまでは墳丘上の道を歩くが、この先は墳丘の南西側の脇を歩く。

(仮)4号墳の脇からみた墳丘の連なり

3つの高まりは

左奥から今北山古墳後円部

低く長い鞍部を経て 今北山古墳前方部

右手前が今北山中古墳(仮3号墳)

(仮)3号墳は今北山中古墳と名付けられている。

| 今北山中古墳 円墳と考えられている 配置図では、前方後円墳(帆立貝形)となっているが、円墳と思われると現地調査員の方が言っていた。

|

今北山中古墳(仮3号墳)の前方部の先(南側)に

もう一つ墳丘らしいものがあって、そこで今回、遺物が出土した。これを(仮)12号墳とした。

(仮)12号墳の斜面発掘中

シートをかぶせる一歩手前のタイミングで、出土物の撮影!

壺か?

今北山古墳 平成11/11/11現在の 今北山古墳測量図 (報告書から) 今北山古墳群の中で最も高いところに位置する 墳丘長78mの前方後円墳 後円部径46m・高さ5m 前方部幅32m・長さ43m・高さ3m バチ形に開く低平長大な前方部がある。 葺石なし 埴輪なし 墳丘の前後に幅広の掘割がある 前方部南側面と前方部西側面には階段状の平坦面が確認された。 平坦面では炭化物を多量に含む浅い穴が見つかり、 被葬者の葬送に際し何らかの機能を果たしたものと考えられている。 くびれ部付近から多数の土器片が出土しているが、 これらは二重口縁壺とよばれる古墳専用の土器で、底には穴があいているが、 後円部墳頂から転落したものと考えられている。 後円部高さと前方部高さの差が大きく、前方部がバチ形に開くことなどから、 古墳時代前期(4世紀前半)の築造と推定されている。 未発掘のため詳細不明 (平成25年度調査)

|

仮2号墳は、今北山北古墳と名付けられている。

今北山北古墳 仮2号墳 今北山北古墳 今北山古墳後円部から見下ろす 方墳のようにも見える。 |

今北山北古墳から西の尾根を見る この先にも墳丘が続くはず・・・・ |

一度山を下りて、麓をぐるっと南にまわった所に弁財天山の登り口がある。

|

弁財天古墳群 |

鯖江市落井町・磯辺町 撮影日2014/7/15 |

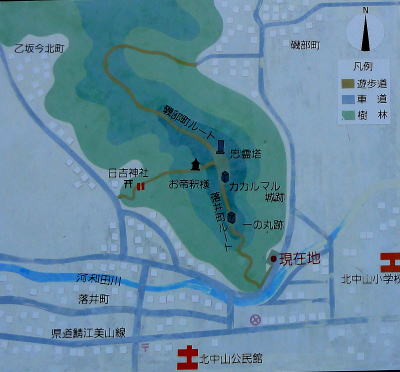

弁財天山の南の麓に「弁財天山遊歩道」の説明板がある。地図上「現在地」に、駐車場あり。

弁財天山(カカル丸城跡)

弁財天山は「べざいてん」「べんてん」といわれて親しまれている。

標高124mの山頂には現在忠霊塔が建てられて広場になる。

カカル丸城は、

南北朝時代(1336~1392年)に南朝方の物見台が置かれ、

のろしを上げて、三峯城(鯖江市上戸口町)に連絡を取った

という言い伝えがある。

さらにこの遊歩道沿いには古墳がある。

(説明板から)

弁財天山の頂上に「今北山古墳群・磯部古墳群・弁財天古墳群」の大きな説明板がある。

弁財天山頂上にある古墳群配置図

平成17年のもので、現在のものとは少し違っている。

弁財天山(ベザイテンヤマ・標高120m)から北西方向へと続く尾根一帯には、

約60基の古墳が分布している。

これらは3つの古墳群からなり、

「今北山古墳群」、「磯部古墳群」、「弁財天古墳群」と呼ばれている。

前方後円墳・円墳・方墳が確認されていて、

弥生時代から古墳時代の築造と推定されている。

南端の弁財天古墳群は、磯部古墳群とともに小規模な古墳から構成されているが、

弥生時代の墳墓を含む可能性が高く、

古墳群造営の手掛かりを知る重要な古墳群と思われる。

(説明板から)

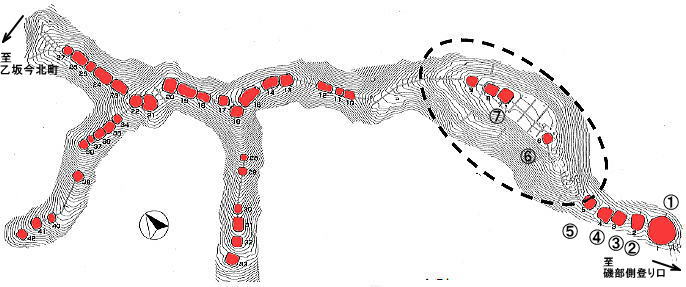

弁財天古墳群は平成24年度に調査された。

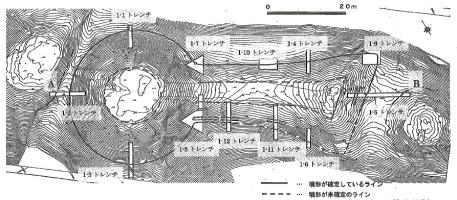

弁財天古墳群配置図

平成24年度の弁財天古墳群の調査で41基の古墳が確認された。

弥生時代から古墳時代前期にかけて築造されたと考えられている。

点線の部分は高地性環壕集落が見つかった部分で、「カカル丸」城跡などと重なっている。

古墳群築造に先行して、弥生時代後期前半(1~2世紀)に高地性環壕集落が築かれていたと分かった。

弁財天山山頂(標高120m)平坦面(忠霊塔付近)で、弥生時代の竪穴建物2棟を検出した。

磯部側登り口から登る。

登り口には小さな祠がある。

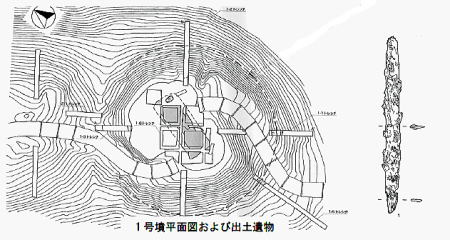

弁財天古墳群1号墳 上り始めて7、8分で、 古墳群中一番大きな円墳がある。 簡単な説明板がある。  1号墳平面図および出土遺物 (調査概要報告書から) 1号墳は 径24.2m・高さ5~6mの円墳。 丘陵の頂の最先端に位置する 弁財天古墳群中最大 埴輪や葺石は確認されていない。 平成24年度に埋葬部確認調査で、長軸9.25m・短軸3.6mの埋葬施設を確認した。 内部に割竹形木棺を安置したと考えられている。 埋葬施設内部から鉄剣が出土した。周溝の跡も確認された。

|

2号墳 |

3号墳 |

手前から4、5号墳へとつづく遊歩道 |

6号墳 ここを過ぎるとカカル丸城址がある。 |

6号墳を過ぎると、弁財天山山頂。

山頂(標高120.1m)にある 「カカル丸城址」の石碑 |

忠霊塔広場から見る東側の眺望 木が大きくなってよく見えない |

忠霊塔広場 カカル丸城や高地性集落があったところ 忠霊塔のある所は7号墳となっている。 |

|

忠霊塔広場から、引き返す。

北から見た古墳の連なり

手前から奥へ

4号墳・3号墳・2号墳・1号墳

|

王山古墳群 |

鯖江市日の出・西山 撮影日2003/10/4 2010/3/20 |

鯖江駅南東約500mの王山台地には、弥生時代から古墳時代中期にかけての墳墓群がある。

全体が史跡公園として整備されている。全山全て発掘中。

全て立ち入り禁止だったが、ちょっと入らせていただいた。

発掘がすんだ頃にもう一度行きたい!

王山古墳群配置図

51基以上の古墳がある。(2基は消滅)

1965年の発掘調査では、

1・3・4・7号墳は周溝がめぐる方形台状墓(弥生後期)、

5・6・9・12号墳は周溝のある方墳と確認された。

王山3号墳

墳丘の大きさは南北8.2m、東西8.5m、高さ1.8mの周溝のある方形台状墓。

弥生時代後期(200年ごろ)の築造。

埋葬施設は長さ3.15m、幅2mの土坑で出土品は無し。

王山3号墳実測図

周溝からは壺・高杯・器台など出土。

パレス・スタイル土器と呼ばれる赤色顔料を塗った壺などは

伊勢湾沿岸地方でよくみられるもので、交流をうかがい知ることができる。

王山9号墳

周溝のある方墳。大きさは3号墳とよく似ている

王山21号墳

葺き石がみえる。

発掘結果が楽しみだ。

![]()

2010年3月20日にまた来てみる。

整備が終わり

復元された墳墓と現状保存の墳墓 計49基が、小さな山に分布している。

王山40号墓

弥生時代中期末の方形周溝墓

東西23.5m×南北21m・高さ3m

埋葬施設は未調査

王山古墳群中最大・最古の墳墓

手前から

3号墳(方形周溝墓)

7号墳(方形周溝墓)

9号墳(方墳)

4号墳(方形周溝墓)

中央 6号墳(方墳)

右 3号墳

5号墳(方墳)

8号墳(円墳)

21号墳

葺石のような石がある。

古墳時代前期の円墳

径19mで、山側に幅3.5mの周溝がめぐる。

埋葬施設は未調査。

古墳上に鎌倉時代~室町時代末期に14基の集石墓が作られている。

火葬した人骨を壺や木箱などにいれ埋めて上部を石で覆った墓で、葺石ではない。

25号墳(方墳)

王山古墳群配置図 (パンフレットから)

西側の駐車場にパンフレットポストがあってパンフレットがもらえるが、

墳丘墓と古墳の区別がないし、

ひとつひとつの墳墓の大きさや時代のこともほとんど書かれていない。

せっかくパンフレットなのにとても残念だ。

2003年の配置図では円墳となっていた40号墳は

方墳となった。

王山古墳群は

鯖江台地南端の独立丘陵「王山」にある。

現在はJR鯖江駅のすぐそばで、鯖江の街の真ん中にある。

弥生時代(3世紀)~古墳時代中期(5世紀)に築造された現在総数49基の墳墓・古墳が確認されている。

昭和40年に1~7・9・25・31・32号の11基を発掘調査。

丘陵の尾根筋には方形の墳墓が並んでおり、

このうち1・3・4・7号墓は墳丘墓(方形周溝墓)で弥生時代後期(3世紀)の築造。

いずれも一辺が8~12m、高さ1~2m前後の大きさで、副葬品は出土していない。

3号墓の周溝からは東海や近江地方の影響を受けた土器が出土、それらの地域と交流があったと考えられている。

5・6・9・25号墓は古墳時代前期(4世紀)の方墳で、

5号墳から鉄刀、6号墳から鉄剣が副葬品として出土。

丘陵の斜面には古墳時代の円墳がある。

31号墳は古墳時代前期のもので、直径20m、高さ2mの規模を有し、割竹形木棺から鉄剣・鉄鏃・鎌・鍬先・臼玉が出土。

32号墳は古墳時代中期(5世紀)のもので、直径8m前後、割竹形木棺に鉄剣・鉄鏃・刀子・釶が副葬されていた。

| 長泉寺山古墳群その1 | 鯖江市西山公園周辺 撮影日2011/6/14 |

福井県鯖江市の西山公園のある山に古墳がある。西山と云われているが、本当は長泉寺山という。

西山公園出入口4という所から公園に入る。三角点のある長泉寺山頂上へ。

標高112.6mにある頂上は展望台となっている。ここから北へ、遊歩道を行く。

たくさんの石像が置かれた遊歩道。ドラえもんの石像などもある。

長泉寺山21号墳

10mほどの円墳

遊歩道で半壊

古墳の上や横に遊歩道が続いている。

長泉寺山36号墳

径21.5mの円墳

長泉寺山42号墳後円部

全長42.4mの前方後円墳

円墳と方墳の2基の可能性も・・・・・

妙見堂

地図には寺の印があるが、

建物はすでになく、傾いた燈籠と崩れそうな石段が残る。

ここに古墳のマークはないが、

古墳の上に建物が建てられていたような感じだ。

妙見堂から北に行き、山を下りる。

、「まなべの館」を見学し、長泉寺山古墳群の資料を頂く。

長泉寺山古墳群配置図

(まなべの館でいただいた資料から作成)

長泉寺山古墳群最大の前方後円墳の67号墳には、

市役所の奥から登れるらしい。

今回はこの67号墳も見逃してしまった。

| No | 墳形 | 辺(径)m | 高さm | 備考 | No | 墳形 | 辺(径)m | 高さm | ||

| 1 | 方 | 13.9X13.4 | 2.6 | 西山1号墳 | 41 | 円 | 10.5 | 0.9 | ||

| 2 | 方 | 11.4X10.2 | 2.6 | 西山3号墳 | 42 | 前方後円 | 24.4 | 3.3 | 円墳と方墳の2基か? | |

| 3 | 方 | 12,4X11.0 | 2.3 | 西山4号墳 | 43 | 円 | 16.5 | 1.0 | ||

| 4 | 方 | 10X10 | 1.0 | 東側削平 西山5号墳 | 44 | 円 | 10.0 | 0.5 | ||

| 5 | 方 | 10X10 | 1.2 | 東側削平 | 45 | 円 | 9.0 | 1.0 | ||

| 6 | 方 | 15.0X14.2 | 2.8 | 東、西に溝あり 西山8号墳 | 46 | 円 | 14.2 | 1.7 | ||

| 7 | 円 | 10.2 | 1.1 | 半壊 調査済 | 47 | 方 | 10.0X8.2 | 1.5 | ||

| 8 | 方 | 14.8X ? | 1.0 | 半壊 調査済 | 48 | 円 | 11.0 | 1,7 | ||

| 9 | 円 | 16.4 | 2.8 | 半壊 調査済 | 49 | 円 | 11.5 | 1.4 | ||

| 10 | 方 | 7.8X7.4 | 0.8 | 墳頂部削平 | 50 | 方 | 11.8X11.0 | 1.7 | ||

| 11 | 円 | 17.5 | 4.2 | 北側一部削平 | 51 | 方 | 7.2X6.0 | 0.9 | ||

| 12 | 円 | 9.3 | 2.0 | 南東部テラスあり | 52 | 方 | 8.0X7.8 | 1.1 | ||

| 13 | 円 | 9.6 | 1.4 | 53 | 円 | 9.8 | 1.0 | |||

| 14 | 方 | 11.4X10.9 | 2.3 | 54 | 方 | 10X7 | 2 | 階段状 | ||

| 15 | 円 | 20.0 | 2.4 | 北東部テラスあり | 55 | 方 | 10X7 | 2 | 階段状 | |

| 16 | 方 | 14.4X11.5 | 0.7 | 南東部テラスあり | 56 | 方 | 10X7 | 2 | 階段状 | |

| 17 | 方 | 9.5X8.1 | 0.5 | 57 | 円 | 10 | 1 | 半壊 | ||

| 18 | 円 | 16.5 | 0.6 | 58 | 方 | 17.5X17.5 | 2.1 | |||

| 19 | 方 | 12.5X7 | 2.8 | 59 | 方 | 20.8X18.5 | 1.9 | |||

| 20 | 円 | 10.7 | 0.5 | 半壊 | 60 | 方 | 6.7X6.0 | 1.0 | ||

| 21 | 円 | 12.0 | 1.0 | 半壊 | 61 | 円 | 15.9 | 1.8 | ||

| 22 | 方 | 12.5X10.0 | 1.7 | 62 | 円 | 15.5 | 1.4 | 半壊 | ||

| 23 | 円 | 10.2 | 1.7 | 63 | 円 | 8.9 | 0.5 | 半壊 | ||

| 24 | 方 | 10X10 | 2 | 階段状 | 64 | 円 | 18.5 | 2.2 | 北側一部削平 | |

| 25 | 方 | 10X10 | 2 | 階段状 | 65 | 方 | 12.2X10.0 | 1.2 | ||

| 26 | 方 | 10X10 | 2 | 階段状 | 66 | 円 | 15.5 | 1.6 | 墳頂部削平 南側テラスあり |

|

| 27 | 方 | 10X10 | 2 | 階段状 | 67 | 前方後円 | 52.0 | 7.0 | 長泉寺山古墳 北側一部削平 |

|

| 28 | 方 | 10X10 | 2 | 階段状 | 68 | 方 | 12.1X10.0 | 2.2 | ||

| 29 | 円 | 18.0 | 2.2 | 69 | 方 | 5X5 | 1 | 半壊 階段状 | ||

| 30 | 円 | 18.5 | 3.5 | 70 | 方 | 5X5 | 1 | 半壊 階段状 | ||

| 31 | 円 | 5.5 | 0.5 | 半壊 | 71 | 円 | 11.5 | 1.0 | 中央部削平 溝をはさんで西側に土塁 |

|

| 32 | 円 | 17.3 | 1.2 | 中央部削平 | 72 | 円 | 14.2 | 1.5 | 中央部削平 | |

| 33 | 方 | 10.0X8.0 | 0.5 | 中央部削平 | A | 円 | 高山1号墳 (消滅) | |||

| 34 | 円 | 9.5 | 0.7 | 中央部削平 | B | 方 | 高山5号墳 (消滅) | |||

| 35 | 円 | 8.9 | 1.0 | C | 方 | 高山4号墳 (消滅) | ||||

| 36 | 円 | 21.5 | 2.4 | D | 方 | 高山3号墳 (消滅) | ||||

| 37 | 方 | 6.5X6.4 | 0.7 | E | 方 | 高山2号墳 (消滅) | ||||

| 38 | 円 | 11.3 | 0.7 | F | 方 | 高山6号墳 (消滅) | ||||

| 39 | 円 | 11.5 | 1.3 | G | 方 | 白山1号墳 (消滅) | ||||

| 40 | 円 | 13.4 | 0.9 | H | 円 | 茶臼山古墳 (消滅) |

1953年西山支群の一部が発掘され、1956年には、西山支群の一角から弥生時代の有鈎銅釧が発見された。

1965年、高山支群の調査が行われ、合計5基の墳墓が明らかにされた。

高山支群の古墳は、

墳丘封土をほとんど持たず、四辺に溝をめぐらせて墓域を画するもの

内部主体も木棺をもたない土壙

副葬品もほとんど伴わない。

主体部上に土器群を埋置する方法をとる。

出土土器から4世紀代前半の築造と推定されている。

1989年には、7、8、9号墳が調査された。

3基とも採土工事のため墳丘の半分が失われていたが、

7、8号墳は径約10mの円墳で周溝がめぐる。

7号墳からは、鉄刀・鉄鏃・刀子・やりがんなが出土。

9号墳は径20mの円墳とも思えるが、失われた半分に前方部が存在した可能性が高い。

その場合、全長30m前後の前方後円墳と推定される。

乳文鏡1・碧玉製石釧1・ガラス小玉1・碧玉製管玉2が出土。

9号墳は、古墳時代前期前半の築造と推定される。

(参考・・古墳辞典)

|

長泉寺山古墳その2 |

越前市(旧武生市)広瀬町 撮影日2014/7/15 |

以前、長泉寺山古墳を見学したが、長泉寺山古墳の中の盟主墳の前方後円墳を見学していないので、

長泉寺山古墳群の資料もいただいて、上り口をきいて、向う。

まなべの館で、鯖江市役所の北西側から上れば、長泉寺山古墳はすぐときいてきたが、

「私有地につき立入禁止」という大きな看板が出ていたので、

今度は市役所の案内係の女性に尋ね、市役所のすこし西の上り口を教えていただく。

鯖江市の事なら何でもわかるような感じの女性だった、すごい!

長泉寺山古墳群配置図

市役所の西の「上り口」から、比高差約50mを登る。

長泉寺山67号墳は、「長泉寺山古墳」ともいう。

長泉寺山古墳群では唯一、前方後円墳と確認されている。

(42号墳は、前方後円墳とみられているが、確定したものではない)

今回は、67号墳とその西につづく、66・65・64・63・62号を見学した。

| 62号墳 | 円墳 | 径 15.5m | 高さ1.4 | 半壊 |

| 63号墳 | 円墳 | 径8.9m | 高さ0.5 | 半壊 |

| 64号墳 | 円墳 | 径 18.5m | 高さ 2.2 | 北側一部削平 |

| 65号墳 | 方墳 | 12.2X10.0m | 高さ 1.2 | |

| 66号墳 | 円墳 | 径15.5m | 高さ 1.6 | 墳頂部削平 南側テラスあり |

| 67号墳 | 前方後円墳 | 全長 52m | 高さ 7.0 | 長泉寺山古墳 北側一部削平 |

| 長泉寺山古墳 (長泉寺山67号墳) 市指定史跡 | |

長泉寺山古墳実測図 (まなべの館で頂いた資料から) 長泉寺山古墳群唯一の 明確な前方後円墳で最大規模。 墳丘長52m 後円部径30m・高さ7m 前方部幅22m・長さ24m・高さ2.2m くびれ部幅12m 標高70mの山頂に後円部をおき、前方部端は尾根を掘り切っている。 後円部高さと前方部高さの比高差が3.2mあり、前方部がバチ形に開くことから 前期(3世紀後半~4世紀)の古墳と考えられている。 未発掘のため、詳細不明 (鯖江市教育委員会HP) |

|

くびれ部から前方部を見る |

前方部から後円部を見る |

墳丘北側の遊歩道から見た 前方部からくびれ部 くびれ部がくっきり! |

|

長泉寺山古墳(67号墳)前方部から66号墳を見る。

67号墳の西側には、尾根沿いに

墳丘が5基続く。(66・65・64・63・62号墳)

墳丘上と墳丘の北麓に遊歩道がある。

66号墳 円墳 |

65号墳 方墳 |

64号墳 円墳 |

63号墳 円墳 |

62号墳 円墳 遊歩道で削られている。 左側が墳丘のすその道で、 奥に長泉寺山古墳がある。 |

|

樹木がうっそうとしているが、古墳が連なっているのを実感!蚊が多いのに参った・・・・。

![]()