田地古墳

たじこふん

松任市田地町

(撮影日2003/3/15 )

北村さんちの遺跡めぐり

白山市(旧松任市) 地図g

|

田地古墳 |

松任市田地町 |

市道建設の際に偶然発見されたが、既に墳丘も天井石もなく、横穴式石室の形の石積みがあっただけだった。

調査後その石室も壊され(埋め戻されたらしい)今は案内板と石碑があるのみ。

しかし手取扇状地中央部では初めて発見されたものとして貴重だ。

|

田地古墳の石碑の前にて |

明治中頃の耕地整理で墳丘が失われていて、墳形・規模とも不明。

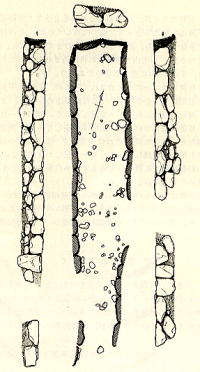

発掘中の田地古墳石室

石室の全長7.25m・玄室長4.96m・羨道長2.29m・奥壁幅1.04m・同高さ0.51m

石室最大幅は1.10m

川原石積みの無袖の石室構造と考えられている。

田地古墳出土品

副葬品は

須恵器杯蓋9・同身9・はそう1・高杯1・平瓶4

刀子2・鉄鏃茎1・銀環2・など

6世紀末〜7世紀初頭(古墳時代後期)の築造と推定されている

![]()

2007年6月、松任図書館で「田地古墳調査報告書」を見つけた。

田地古墳は昭和45年11月3日の道路迂回工事中に偶然発見。

11月13日〜18日に発掘調査された。

昭和46年3月8日、松任市指定文化財となり、石室を埋め戻し、その上に石碑を建て保存した。

田地古墳は手取川扇状地の中央部に立地。

古墳が造営された頃は手取川はその近くを流れていたと推定されている。

近くには、

縄文晩期から古墳時代初頭の遺物を含む泥炭層、

6世紀初頭の中相川1・2号墳、詳細不明の末松古墳、

飛鳥時代の瓦が出土した末松廃寺、

古墳時代初頭の土師器・平安時代の舘跡が発見された三浦遺跡がある。

石室の構造

玄室部はほぼ長方形で、羨道部ではやや開きかける傾向にある。

玄室部と羨道部との区別はあまりなく、両袖が退化している。

奥壁は大型の石2個を基礎にいているが上部は破壊されている。

側壁もほとんど破壊していて、2〜3段しか残っていない。

排水溝はない。

玄室部床面には小砂利が敷き詰められている。

羨道部には石敷はない。

この種の石室は

鹿島町徳前1・2号墳、二宮2号墳、富来町千浦二子塚古墳、羽咋市柴垣5号墳(?)

などで、終末期の形態といえる。

福水円山1号墳は羨道部の形態が不明だが、よく似た形態か?

副葬品からみると

須恵器を主体とし、若干の金属器をもつという副葬品の出土例としては、

田鶴浜町垣吉古墳、鹿島町徳前1・2号墳、二宮2号墳、志賀町倉垣丸山古墳

横穴古墳

がある。

![]()