その2

北村さんちの遺跡めぐり

更新日2025/7/4

2025年6月末、インターネット上に

「千葉県内重要古墳詳細分布調査報告書(令和7年3月)」が

公開されていることに気が付いた。

この報告書にもう少し早く気が付いていれば、事前の下調べが楽だったかもしれない。

| 千葉県旅行記 その2 |

2025/4/20~4/27 | |

2025/4/21 (月) 千葉県二日目。

ホテル「君津ヒルズ」のバイキング朝食

朝は卵ご飯が最高!!

7時45分にホテル発。

君津市の古墳から。

| 花輪堂古墳 | 君津市南子安5丁目 見学日2025/4/21 |

南子安公園に保存されている。

| 花輪堂古墳は 全長40mの前方後円墳だが、 現在は前方部が消滅し、円形の後円部の一部が残されている。 小糸川右岸の河岸段丘上に築造された古墳時代の有力者の墓。 (現地、標柱より) |

|

植栽の向こうに円形の墳丘が見える |

手前の標柱に「花輪堂古墳」とあり、 側面に簡単な説明がある。 |

方向を変えて見る |

どっち側に前方部があったのかな |

かなり削られている |

後円部の一部しか残っていないという…… |

| 道祖神裏古墳 県史跡 |

君津市外箕輪 見学日2025/4/21 |

南の「塞神社」の境内の「道祖神」の裏にあるので「道祖神裏古墳」というそうだが、

北側の空き地から、古墳を目指す。

この空き地には以前、福祉センターがあり、入浴施設もあったという。

現在は福祉作業所があるが、大部分は空き地となっている。

空き地にある案内板

地元の老人会が設置したようだ

小糸川下流域の北岸、標高約40mの丘陵先端に位置する。

| 道祖神裏古墳は 全長56mの前方後方墳 後方部幅34m・高さ5m 前方部幅15m・高さ2.5m 前方部が未発達の古い様相を示している。 後方部北側の周溝から甕形土器等が出土 古墳時代前期の築造と推定されている 千葉県最大級の前方後方墳 昭和51年(1976)に周溝確認調査 |

|||

案内板 |

右が後方部側 左が前方部 |

||

前方部から後方部を見る |

後方部墳頂平坦部 |

||

後方部から前方部を見る |

裾に咲いていたウラシマソウ |

||

説明板から

|

|||

| 八幡神社古墳 県史跡 |

君津市外箕輪 見学日2025/4/21 |

国道127号線(内房なぎさライン)の西側にある道路に鳥居がある。

小糸川下流域の北岸の低地に立地する。

| 八幡神社古墳は 復元長77m(現状全長63m)の前方後円墳 後円部径42m・高さ5m、前方部幅41m・高さ3m 前方部は剣菱状にやや尖った形態 周囲には幅12m~22mの盾形の周溝が巡る。 6世紀後半まの築造と推定されている。 現在、前方部には八幡神社の社殿が建つ。 かつては、後円部周辺の水田に陪塚とみられる小円墳が3基点在していた。 昭和63年(1988)、周溝の一部が発掘調査 古墳に伴う時期の遺物は出土していない (千葉県HPから) |

|||

八幡神社鳥居 |

前方部を削って社殿が建てられている |

||

前方部の残存墳丘 |

前方部から後円部を見る |

||

くびれ部から後円部を見る |

くびれ部から前方部を見る |

||

八幡神社隣の延命寺 |

|||

説明板から

|

|||

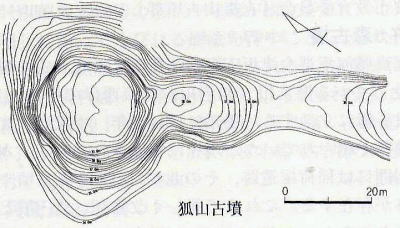

| 狐山古墳 | 君津市六手 見学日2025/4/21 |

北側の麓の六手(ムテ)公民館に駐車させてもらって、西側の麓から山に上がる。

| 狐山古墳は 全長57mの前方後円墳 後円部径36m・後円部高4.5m 前方部長21m・前方部幅15m・前方部高2.5m くびれ部幅20m 後円部墳頂及び墳丘中段部を中心として 円筒埴輪・形象埴輪(人物・家・きぬがさ・楯・ゆぎ)が出土 6世紀後葉の築造と推定されている 昭和63年(1988)、一部の発掘調査・確認調査。 (君津市HP・古墳辞典から) |

|

狐山古墳は この丘陵のピークにある |

狐山古墳登り口にある謎の横穴 |

古墳登り口にある謎の横穴内部 |

古墳登り道脇には石仏等が祀られている |

後円部を見上げる |

前方部から後円部を見る |

後円部からの眺望 木々の繁茂で見通しが悪い |

後円部から前方部を見る |

説明板は見当たらなかったが、古墳辞典に墳丘図が掲載されていた (続古墳辞典から) |

|

狐山古墳の麓の北の道路沿いに、小さな墳丘状の高まりが残っている。

| そばの謎の古墳? | |

農地の中に保存されている |

祠がある |

| 飯籠塚古墳 県史跡 小櫃三大前期前方後円墳の1基 |

君津市岩出 見学日2025/4/21 |

狐山古墳の東へ10km以上離れた山間の集落に、小櫃3大前期古墳といわれる前方後円墳がある。

小櫃三大前期古墳の1基、飯籠塚古墳。

かずさグリーンライン(143号線)の一本西の道路沿いに、見えにくくなった大きな看板!!

|

|

| 「千葉県指定史跡 飯籠塚古墳 この上 君津市教育委員会 」と書かれている 住宅の横の山道を入っていく。 |

|

現況は森林となっているが、墳丘は整った状態で保存されている。

| 飯籠塚(イゴヅカ)古墳は 全長102mの前方後円墳 後円部径約55m・高さ約11.5m、前方部幅約39m・高さ約7.5m 前方部に比べて後円部の墳丘が高い。 周溝あり。 内部構造は未調査のため不明 4世紀後半の築造と推定されている 小櫃川左岸の丘陵先端部に立地。 主軸をほぼ南北方向にとり、丘陵縁辺部の傾斜面に前方部を北に向けて築造されている 後円部の背後には幅広い周溝状の平坦面と周堤帯状の高まりが認められ、 周堤帯に接して陪塚と思われる小円墳が所在している。 小櫃川の対岸に位置する白山神社古墳、箕輪浅間神社古墳と相前後して造られたと推定される。 (千葉県HP・古墳辞典ほかから) |

|||

さらに 案内板の後ろの山道を行く |

後円部 右に前方部 前方部が北 |

||

後円部側 右奥に前方部 |

後円部墳頂平坦部 |

||

後円部から前方部を見る 見通しが悪い |

前方部墳頂 |

||

前方部から後円部を見る |

後円部南側の円墳 陪塚? |

||

説明板から

|

|||

| 念仏塚古墳 | 君津市岩出 見学日2025/4/21 |

飯籠塚古墳の北約200m、県道163号線岩出交差点の西側の高台に墳丘が見える。

| 念仏塚古墳は 径11mの円墳 高さ3m | |

道路から見上げる |

そばまで行くとかわいい墳丘 |

方向を変えて見るといびつかな |

一部だけ枯草になっている。 |

| (箕輪)浅間神社古墳 市史跡 小櫃三大前期前方後円墳の1基 |

君津市上新田 見学日2025/4/21 |

小櫃川中流域右岸の標高80mの丘陵南端部(浅間山)に立地する。

鳥居をくぐり、急勾配の石段の参道を登る。周辺の水田面との比高は約50m。

| (箕輪)浅間神社古墳は 全長103mの前方後円墳。 後円部が掘り窪められて浅間神社の社殿が建ち、南側へ下る参道部が前方部。 4世紀の築造と推定されている 古墳の存在する丘陵の背後は比較的平坦面であり、18基の円墳が確認されている。 この中には直径30m級のやや大型のものが4基認められる。 また同一丘陵上には石祠を伴う中世以降に構築された小規模な塚10基ほどが存在する。 説明板から |

|||

浅間神社鳥居の奥に階段(参道)がある |

鳥居の奥の石段 |

||

浅間神社古墳の前方部端を削ってある円墳 |

その円墳(塚?)の 墳頂の石仏 |

||

浅間神社古墳 前方部先端 |

浅間神社古墳 前方部 向こう側に後円部 |

||

後円部を削って建てられた浅間神社の社殿 |

浅間神社の社殿 |

||

社殿の前の広い後円部平坦部 |

後円部から前方部を見る |

||

説明板から

|

|||

| 白山神社古墳 県史跡 小櫃三大前期前方後円墳の1基 |

君津市俵田 見学日2025/4/21 |

県道沿いに白山神社の鳥居がある。

小櫃川中流域右岸の低地を見下ろす台地の先端に立地する。

| 白山神社は 大友皇子と菊理比売神を祀る。 社伝によれば、壬申の乱で敗れた大友皇子(弘文天皇)が東国に逃れこの地で自刃したという。 |

|

道路沿いの鳥居 一の鳥居 |

二の鳥居 |

楼門を見上げる |

社殿と社務所 |

社殿 |

楼門から鳥居を見下ろす |

仮2号墳から見た楼門 |

|

白山神社の背後に隣接して白山神社古墳がある。

神社の杜として保護され、墳丘が非常に整った状態で保存されている。

| 白山神社古墳は、全長89mの前方後円墳 後円部径約52m・高さ約10m、前方部幅約37m・高さ約7m、 前方部に比べて後円部の墳丘が高い古墳時代前期の形態 周壕を備える。 内部構造、出土品は不明 4世紀頃の築造と推定されている。 周辺には陪冢と思しき古墳が数基存在し、 明治時代の発掘で銅鏡や直刀、鉄鏃などが出土したという。 箕輪浅間神社古墳、小櫃川の対岸に位置する飯籠塚古墳と 相前後して造られたと推定されている。 (千葉県HPほかから) |

|||||||

白山神社古墳 前方部側 |

白山神社古墳 前方部から後円部を見る |

||||||

白山神社古墳 後円部墳頂平坦部 大穴あり |

白山神社古墳 後円部側 |

||||||

白山神社古墳 後円部から前方部を見る |

白山神社古墳 後円部脇から前方部を見る |

||||||

白山神社古墳 横から見る 右に後円部 |

|||||||

白山神社古墳の前方部手前にある墳丘 白山神社古墳群(仮)2号墳

|

|||||||

白山神社古墳群(仮)3号墳 後円部東側にある

|

|||||||

白山神社古墳群(仮)4号墳

|

|||||||

説明板から

|

|||||||

| 森下古墳 | 君津市戸崎字森下 見学日2025/4/21 |

木更津末吉線(23号線)の小堰川西の道路沿いに墳丘がある。

| 森下古墳は 直径23m・高さ2.5mの円墳 八幡神社となっている。 |

|

墳丘が削られたところは擁壁となる |

墳丘 |

墳丘上には 八幡神社がある。 |

森下古墳を 南東から見る |

墳頂から南西を見る 円墳とのことだが前方後円墳にも見える |

|

| 峯古墳群 | 君津市戸崎 見学日2025/4/21 |

「峯の精」という銘酒を造っている「宮崎酒造」の 南側の畑から、富崎神社の境内にかけて

小円墳が残っている。

7基あるそうだが、特定が難しい。

(仮1)号墳

|

|||

(仮2)号墳

|

|||

(仮3)号墳

|

|||

(仮4)号墳

|

冨崎神社内にも3基の墳丘があるそうだ。

いくつか墳丘らしいものがあるが、特定できない。

(仮5)号墳?

|

(仮6)号墳?

|

||

(仮7)号墳?

|

古墳?

|

| 谷畑古墳群第1号墳 | 袖ケ浦市阿部字谷畑 見学日2025/4/21 |

袖ヶ浦市。

阿部公民館のそばに古墳がある。

| 谷畑(ヤツハタ)古墳群第1号墳は 墳長約40m・高さ約8mの前方後円墳 墳丘上に阿部神社が鎮座する 小櫃川左岸の台地上に立地する。 |

|

谷畑古墳 右に後円部 前方部に神社の社殿が建つ。 |

|

谷畑古墳 阿部神社が鎮座 |

阿部神社の後ろに 五霊神社の赤い鳥居 |

後円部から前方部を見る |

前方部には石祠が2基 |

後円部側裾は公園となっている |

|

| 谷畑古墳群は、前方後円墳1・円墳2で構成されている、 谷畑古墳(1号墳)は前方後円墳 2号墳は径7m・高さ0.5mの円墳 3号墳は径5.5m・高さ1mの円墳 (全国文化財総覧から) |

|

谷畑古墳の南に説明板がある。

| 市指定文化財「かしま人形」の説明板 |

鳥居と石碑しかない 春日神社 『かしま人形』として 袖ケ浦市の無形民俗文化財に指定されている。 秋のお彼岸前の日曜日に阿部公会堂前で、 春日神社氏子が悪病退散と豊作祈願のため 新しいワラで武者姿の男女一対の人形を作り、 鳥居のある春日神社に奉納する民俗行事。 |

| 打越北上原古墳群 3号墳は市史跡 |

袖ケ浦市打越 見学日2025/4/21 |

サカタのタネ君津育種場の中に全国文化財の3号墳、その周辺に古墳がある。

インターネット上に

「袖ヶ浦の古墳-袖ヶ浦市遺跡発表会(H30/8/25)」の資料が

公開されていたので参考にさせてもらった

| 打越北上原古墳群(ウチコシキタウエハラコフングン)は 中富地区に残る古墳時代後期の古墳群 小櫃川中流域の標高40 ~50mの台地上に位置している。 現在、古墳群の東側は、種苗育場の畑地として利用されている。 前方後円墳2基・円墳6基の計8基で構成されている。

短い尾根を挟んで西側へ延びる台地上に立地。 東側台地上に前方後円墳1基、円墳3基、(2・3・4・5号墳) 西側台地上に前方後円墳1基、円墳2基(1・6・7号墳) 円墳の第8号墳は消失のため、詳細不明。 |

3号墳はサカタのタネ育種場の門の中にあるので

入ろうかどうしようかと思っていたら、社員の人が車で通りかかり、

「すぐ入ったところにありますよ。トイレもありますからどうぞお入りください」

と言ってくださったので、安心して入らせてもらった。

この育種場の中には、3号墳のほか、2号墳・4号墳・5号墳があるようだ。

3号墳の説明板があるが、読みにくい。

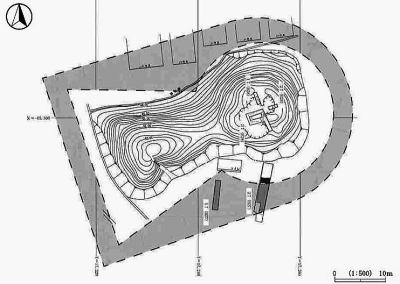

| 打越北上原古墳群第3号墳 | 市史跡 |

| 墳長44.5mの前方後円墳 後円部径24.5m・高さ5m、前方部幅24m・高さ5m 後円部では、幅5.5m・深さ2.9m以上の盾形と推測される巨大な周溝あり 横穴式石室があり、金銅装馬具が出土。 6世紀後半の築造と推定されている。 昭和25年頃にアメリカ進駐軍将校マッコード少佐らの調査で、横穴式石室と判明。詳細不明。 平成27・28年度に後円部の南側周溝部と墳丘部の調査で、 周溝が確認されて、金銅装の馬具片が出土。 (説明板から)  3号墳墳丘測量図 周溝復元図 (分布調査報告書から) |

|

3号墳 前方部斜め後ろから後円部を見る |

3号墳 後円部側 |

3号墳 後円部脇から前方部を見る |

3号墳 前方部先端 |

3号墳の北、ビニールハウスの向こうに2号墳がある。

3号墳から2号墳方向(北)を見る

| 打越北上原古墳群第2号墳は 径20mの円墳 高さ2m | |

2号墳を東から見る |

2号墳 墳頂部 |

2号墳を 西側の墓地から見る |

墓地で墳丘が削られているようだ |

4・5号墳も保存されているようだが、育種場の中を横断せねばいけないのでやめる。

![]()

打越北上原古墳群見学途中だが、昼を過ぎたのでブレイク!!

ファミリーマート木更津笹子店で昼食、国道ステッカーをゲット!

![]()

打越北上原古墳群に戻る。

西側の山中の、1・6・7号墳を見学しようと東側の民家の間から山に入る。

| 打越上北原古墳群第7号墳は 径21mの円墳 高さ2.5m きれいに整備されている |

|

7号墳 墳丘 |

7号墳 墳頂の石祠 |

| 打越北上原古墳群第1号墳は 径21mの円墳 高さ約3m 竹が繫茂していて見にくい | |

|

|

この山は打越城跡で、城の遺構もあるようだ。

| 打越城跡 | |

・・神社と刻まれている |

左は祠 右の石には仏像が彫られている |

| 打越北上原古墳群第6号墳は 前方後円墳 | |

6号墳 後円部側 |

6号墳 後円部墳頂の平坦部 |

6号墳 後円部から前方部を見る |

6号墳 前方部墳頂 |

竹が繁茂して見通しが悪い中、道なき道を行ったが、

この6号墳に行くには、南麓の熊野神社側から山に入るとすぐにたどり着けたようだ。

![]()

千葉旅行記その3(木更津市から) につづく

トップページ