| 東北の旅その14 五日目③・六日目① 須賀川市から郡山市へ |

撮影日2013/10/1~6 |

東北の旅その14

五日目③・六日目①

須賀川市から郡山市へ撮影日2013/10/1~6

東北の旅五日目、15時20分、矢吹町の古墳見学を終え、須賀川市へ。

| 須賀川大塚古墳 市指定史跡 |

須賀川市前田川字大塚 撮影日2013/10/5 |

農地の中にあるが、なぜかすぐには見つからない・・・・。15時40分 着。

付近の果樹園では、果物が収穫されないままになっている・・・・・

平成元年に立てられた説明板がある。

| 須賀川大塚古墳は 径30m以上の円墳。 現在は墳丘の裾が削られていて、小さくなっている。 南に向け開口する横穴式石室は全長約8m・高さ2m。 石材は凝灰岩で、各壁や天井には巨大な一枚岩を一部使用。 石室内でわずかな土器片が出土。(すでに盗掘されている。) 6世紀後半の築造と推定されている。 |

|

須賀川大塚古墳 |

|

石室開口部 |

羨道から玄室を見る |

玄室内部 |

玄室から外を見る |

| 団子山古墳 | 須賀川市日照田字入の久保 撮影日2013/10/5 |

須賀川大塚古墳から、北東約2km。

発掘調査が終わったばかりのようだ!

| 団子山古墳は 直径40m・高さ10mの円墳。 阿武隈川の東岸に向かって張り出した舌状台地の先端裾部を利用してつくられている。 墳丘から築造時代の土止めや、 墓域の区画、装飾のために並べられた「円筒埴輪」の破片が出土している。 地中レーダーによる調査により、石室や周溝など存在が確認されている (発掘前の説明板から) |

|

団子山古墳 石室が発掘されたのか? |

|

墳丘上はなにもない |

墳裾に厳重にくるまれた物が置かれている。 出土遺物か? |

平成24年から実施している福島大学行政政策学類による発掘調査で、

全長65mの前方後円墳で、後円部墳頂に円筒埴輪が並べられていたと分かった。

埴輪の特徴などから、古墳時代前期(4世紀代)の築造と推定されている。

(2020年2月追記)

| (一の関)稲荷神社古墳 | 須賀川市市野関字前田56 撮影日2013/10/5 |

団子山古墳から北西約1.5km。

大きくはないが、きれいな前方後円墳が残っている。

説明板はない。

| 稲荷神社古墳は 全長35mの前方後円墳。 後円部径13m・高さ2.7m 前方部先端幅17m・高さ3.7m 埴輪出土なし。墳丘表面の葺石なし。 長頸鏃、斧頭、剣菱形杏葉、轡、土師器などが出土。 古墳時代後期の築造と推定されている。 |

|

北東から見る 左手前前方部 右奥後円部 |

くびれ部すそに社殿がある。 右前方部 |

南から見た後円部 |

南東から見た前方部 奥が後円部 |

前方部から後円部を見る |

後円部から前方部を見る |

東北地方に、なぜこんなに古墳があるのかなぁと、不思議で不思議で・・・・・・?!

| 蝦夷穴古墳 県指定史跡 |

須賀川市和田蝦夷穴 撮影日2013/10/5 |

稲荷神社古墳から北約2km。そばの所有者のお宅に挨拶して見学。 16時30分 着。

平成元年に立てられた説明板がある。

| 蝦夷穴古墳は 径36m・高さ4~5mの円墳 墳裾が削られている。 南に開口する横穴式石室は、全長11m 玉類や金銅装頭椎大刀、馬具などが出土していて、一部は東京国立博物館に収蔵されている。 7世紀前半の築造と推定されている。 明治時代に発掘されている。 (説明板から) |

|

蝦夷穴古墳 北から見た墳丘 |

|

西から見た墳丘 |

石室入口 |

石室玄門部 |

玄室内部 整形した石材できっちり造られている。 |

![]()

郡山市田村町正直にある正直古墳群がみつからない。

群集墳らしいので、説明板がないと、探すのはむずかしいかも。

早々に切り上げて次へ。

| 大安場古墳公園 国史跡 |

郡山市田村町大膳寺大安場 撮影日2013/10/5 |

蝦夷穴古墳から北約10km、17時10分 着。

天気が良くて明るいので、間に合った!

私達が見学した日は、大安場古墳祭というイベントがあったようだ。

全てのイベントが終わってから到着したが、

1号墳の後方部での、イベント参加者の最後の篠笛演奏を聴くことができた。

てっぺんに1号墳がある。

比高差20m以上を上らないと1号墳に着かない。

2009年に史跡公園としてオープンしたが、

地震で墳丘が崩れ、1号墳が立入禁止となっていた。

2013年8月、復旧工事が完成した。

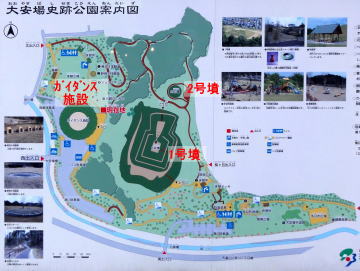

公園案内図 (現地説明板) ガイダンス施設は、5時で閉館。 もう少し速く到着できれば、見学できた 大安場古墳群は平成3年に発見され、 前方後方墳1基・円墳4基の計5基で構成されていて、1・2号墳は国史跡となる。 1号墳は、前方部を北に向ける全長83mの前方後方墳 前方後方墳としては、今のところ東北地方最大の規模である。 前方部が二段築成、後方部が三段築成 後方部の墳丘斜面から、赤彩された底部穿孔の壺形土器が多数出土しており、 本来は墳頂に据え置かれていと考えられている。 後方部墳頂の南北方向の主体部は、 長さ10m・幅2m粘土棺床に、長さ9.2mの長大な割竹形木棺を安置している。 棺内の北寄りに朱粒がまかれていて、その南から腕輪形石製品(「石釧」)1点が出土。 他には、棺内南半部から、大刀、剣、槍、鎌、板状鉄斧などが出土。 4世紀後半の築造と推定されている。 墳丘は一部改変を受けているが、もともと存在した自然丘を削り出す作り方がなされている。 2号墳は径15mの円墳で、板石の石材が確認され、5世紀後半の築造と推定されている。 3・4・5号墳は、2号墳の北の林の中にある。 この3基はいずれも小さな円墳で、2号墳と同時期の築造と推定されている。 |

|

北から見た1号墳 墳丘には階段があり、 上れるようになっている。 |

|

1号墳東側斜面 下は空濠状になる。 |

1号墳西側斜面 麓までずっと斜面になっている。 |

1号墳 前方部から後方部を見る |

1号墳主体部表示 |

1号墳後方部から前方部を見る 前方部の奥は2号墳 |

|

2号墳 この奥に3~5号墳がある。 |

3号墳・4号墳 ・5号墳の位置 (説明板から) |

午後5時15分に、大安場公園の第1駐車場は閉門となるが、

見慣れない「石川」ナンバーの自動車が駐車しているので、閉門を待ってくれていた。

その職員の方は、大安場史跡公園の整備にあたり、石川県の雨の宮古墳群に何度か視察に行かれたそうで・・・、

個人的にも、石川県に友達がいるそうで、石川県には親しみがあると話してくれた。

![]()

暗くなる前のギリギリの見学だった。

今夜は、郡山市芳賀3の「スマイルホテル郡山」に宿泊。

大安場古墳公園から、ほんの10分くらいで、到着。

チェックインしてから、近くのイオンタウンで夕食をすませ、休む。

最終日の朝となる。

朝食を済ませ、7時43分 スマイルホテルを出発。

サンセルフムナカタ開成SSにて給油 自宅を出てから、約1500km

会津に行く前に、静御前堂へ。

| 針生古墳 市指定史跡 |

郡山市大槻町静町 37 撮影日2013/10/5 |

針生古墳は、静御前堂の敷地内に保存されている。 8時4分 着。

静御前堂・石造塔婆・針生古墳の各々の説明板がある。

付近の名所案内の絵地図もある。

静御前堂

南からみる

静御前堂は、里人が静御前の短い命をあわれみ、その霊を祀ったお堂であると言い伝えられている。

静御前は、平家滅亡後、

頼朝に追われて奥州の藤原秀衡のもとに下った義経を慕って北に向かい、

この地までたどり着いたが、すでに義経は平泉にたったと聞き、

途方に暮れてついに池に身を投じたという言い伝えがある。

かつぎを投じた池が「かつぎ池」(大槻町南原地内)、

身を投じた池が「美女池」(大槻町太田地内)であると伝えられている。

また静御前は乳母と下僕の小六を供にして来た。小六の碑もここに残っている。

小六の碑は、全国の静御前遺跡の中でも例がなく珍しい。 (説明板から)

左・乳母の碑 右・小六の碑 お堂の西側にある。 |

静御前堂 横(東)から見る お堂の縁の下には石造塔婆、後(北側)には針生古墳 |

静御前堂の縁の下に、石造塔婆が置かれている。

石造塔婆 (市指定重要文化財)

静御前堂の真下にある。

先端が三角形になっている凝灰岩質の自然石の一面を磨いて形を作ったもの。

種子は上部が削り取られていて、阿弥陀如来の種子「キリーク」がわずかに見える程度。

「嘉元三年」「十三年成仏」「右為高父当」「敬白」などの文字が見える。

1305年(嘉元3年)に、父親の10年忌供養でつくられたものと考えられている。

(説明板から)

(よく分からない説明だが、「キリーク」とは梵字のことらしい。)

| 針生古墳は、径13m・高さ3mの円墳 土師器や須恵器などが出土している。 古墳時代後期の築造と推定されている。 詳細不明。 静御前堂の境内にあり、 信仰的な意味もあり現在まで残った数少ない、貴重な存在の古墳である。 静町を含む大槻地区には、かつて100基以上の古墳があり、出土品も残されているが、 現在ではほとんど破壊されてしまった。 この古墳の南側には、花輪台といわれ、瓦窯跡が確認されている。 (説明板から) |

|

針生古墳 南西から見る |

針生古墳 南東から見る |

![]()

では、会津に向かいます。

8時31分 郡山IC

8時35分 磐越道JKT

9時ごろ 磐梯山PAにて 休憩

9時11分 会津若松IC

田村山古墳につづく。

![]()